La minería ilegal en Zamora Chinchipe ha causado deforestación en la ribera de los ríos, inundaciones y despliegue de sustancias tóxicas como mercurio o cianuro, que afectan la calidad del agua. Foto: cortesía José Dimitrakis / Revista Vistazo Mongabay Latam

Un análisis geoespacial liderado por el Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) encontró que entre 2018 y 2023, la minería legal e irregular en Zamora Chinchipe se concentró en los cuerpos de agua de los ríos Zamora y Nangaritza. También halló que las unidades de conservación más afectadas fueron el Parque Nacional Podocarpus y la Reserva de Biósfera El Cóndor. Además, se identificó la realización de minería concesionada y de minería ilegal sobre territorios indígenas titulados.

Las actividades mineras irregulares han crecido también alrededor del Bosque Protector Alto Nangaritza y dentro del Parque Nacional Podocarpus, de acuerdo con Jorge Villa, especialista en Sistemas de Información Geográfica de la Fundación Ecociencia.

Mientras tanto, en Morona Santiago se ha observado un crecimiento de la minería ilegal principalmente en el sur de la provincia con “bastante fuerza”, de acuerdo con Villa.

Fernando Espíndola, geógrafo residente en Morona Santiago, explica que el incremento de asentamientos humanos, la construcción de carreteras, el avance de la frontera ganadera y la tala de madera son los principales responsables de la pérdida de cobertura natural en la provincia.

Una toma de dron muestra el cruce de la carretera en medio de zonas inundables. Foto: cortesía monitores comunitarios achuar para Mongabay Latam

Allí, la deforestación se ha focalizado en el cantón Taisha, donde las dinámicas de uso de suelo empezaron a cambiar hace unos 50 años, cuando colonos llegaron a la zona para establecer fincas ganaderas, transformando el bosque en pastizales, de acuerdo con Espíndola. En los últimos años, asegura el geógrafo, indígenas de los territorios shuar y achuar arriendan pastizales a los colonos que no han dejado de llegar.

En 2016 se concretó por primera vez una carretera para conectar al cantón las principales ciudades amazónicas. Esta arteria vial, aunque rudimentaria, facilitó la tala de maderas finas.

El problema se profundizó cuando entre 2022 y 2025, gobiernos locales abrieron sin permisos ambientales ni estudios técnicos 62 kilómetros de vías en territorio achuar. Más madereros ilegales llegaron, provocando fatales disputas entre los pobladores indígenas que quieren conservar el territorio y los que argumentan que la venta de madera es la única forma de generar ingresos para los habitantes de una de las zonas más pobres y con menos servicios básicos del país.

“La demanda de madera en Taisha es altísima por parte de los negociantes de madera”, asegura Espíndola. “Las comunidades necesitan dinero para transportarse, para las escuelas, para salir a Macas [la capital provincial]”, añade. No obstante, al ser pueblos que han vivido de su entorno durante siglos, verse ahora expuestos a las dinámicas comerciales ha sido difícil, por lo que lo más sencillo es vender madera, de acuerdo con el geógrafo.

Palora es considerada la capital del té y la pitahaya. Foto: cortesía MAAP para Mongabay Latam

Por otro lado, en el norte de la provincia, en el cantón Palora, el cultivo de pitahaya causó la deforestación de 248 hectáreas de selva entre 2019 y 2023, según datos del reporte 194 del Proyecto de Mapeo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), de Amazon Conservation. El incremento en el precio de la fruta provocó que la superficie cultivada pasara de menos de cinco hectáreas en 2000 a más 3000 hectáreas en 2023, reportó Mongabay Latam. “Se espera que crezcan a 4000 hectáreas para 2026”, señala Espíndola.

Políticas y desafíos socioeconómicos

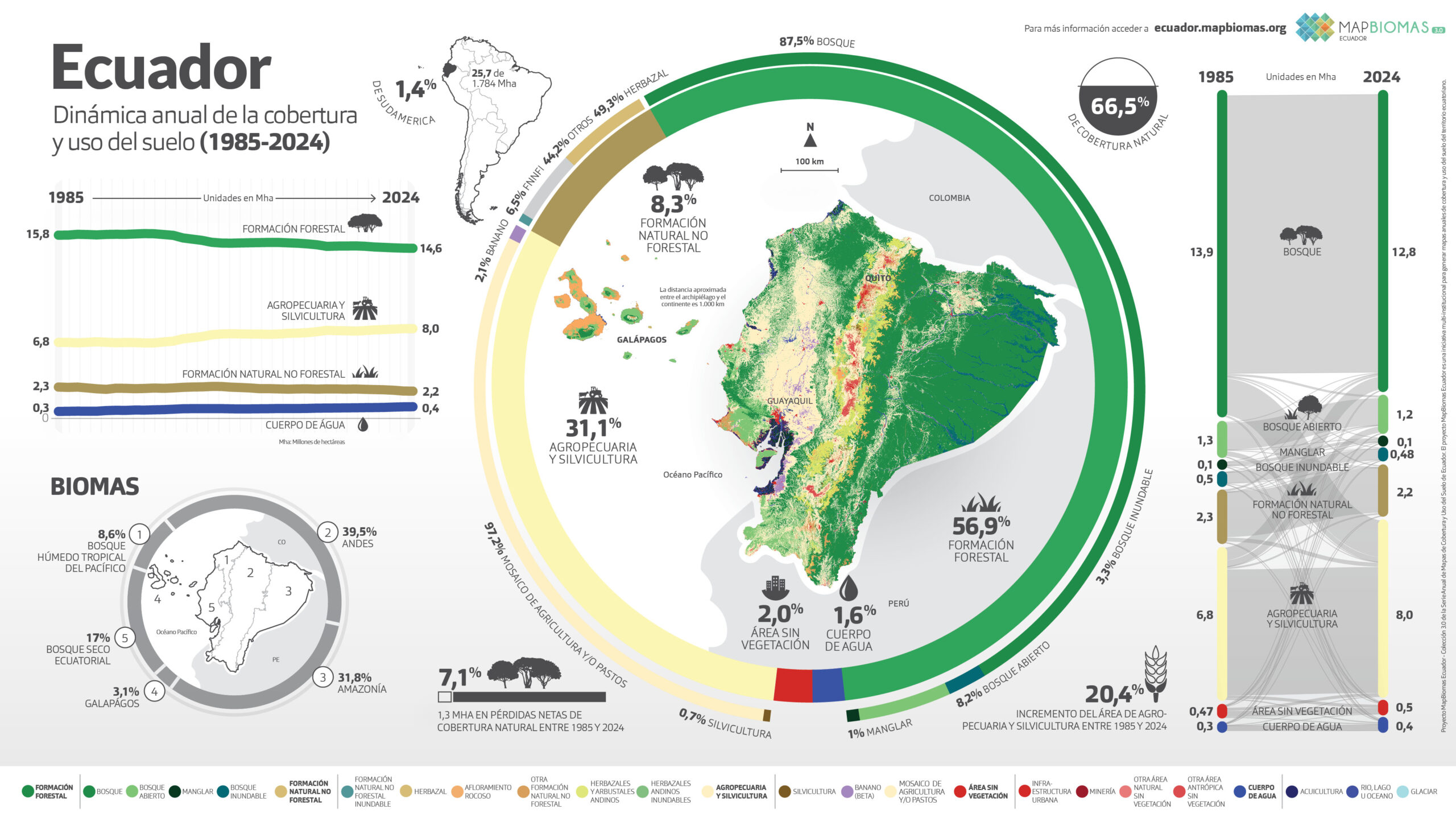

Los principales datos de la Colección 3 de MapBiomas Ecuador. Imagen: cortesía MapBiomas para Mongabay Latam

Entre 1985 y 2024, las coberturas naturales disminuyeron en 1.31 millones de hectáreas, mientras que las coberturas antrópicas crecieron en 1.4 millones, de acuerdo con el informe de la Colección 3 de MapBiomas. En concreto, Ecuador perdió 1.21 millones de hectáreas de bosque y ganó 1.19 millones de hectáreas de superficie agropecuaria.

“La cifra demuestra tanto la presión sobre los ecosistemas como la necesidad de políticas integrales que armonicen la producción y la conservación”, dice Cristina Aguilera, analista de MapBiomas Ecuador.

Angulo concuerda y señala falencias en la gestión ambiental de Santo Domingo de los Tsáchilas. “Había la mesa provincial ambiental, donde se creaban ordenanzas para minimizar el avance de la destrucción de los bosques, pero ahora ya no le dan importancia”, asegura. La educadora ambiental y viverista cree necesaria la creación de leyes ambientales fuertes.

Intervención del gobierno provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas en una carretera que es usada diariamente para sacar madera, ganado y otros productos: Foto: cortesía GAD Provincial para Mongabay Latam

Espíndola, por otro lado, considera que hace falta conciencia ambiental en Morona Santiago, una de las provincias más grandes y más verdes del país, donde parece que los recursos son infinitos. Asimismo, critica la gestión de los gobiernos provinciales y cantonales, pues priorizan la construcción de vías sin controles, cuando hay urgencias en salud o educación.

Ambos expertos mantienen la esperanza de que se den cambios para proteger el ambiente y los recursos naturales. Angulo es parte de la Quinta Agroecológica San Jorge, que fue declarada Área de Conservación y Uso Sustentable este 2025 y desde donde se promueve la conservación.

Mientras tanto, Espíndola destaca iniciativas como la de la Fundación Chankuap, que brinda asistencia técnica a productores shuar, achuar y mestizos en el desarrollo de productos que no generen impactos en los bosques.

Dejanos un comentario: