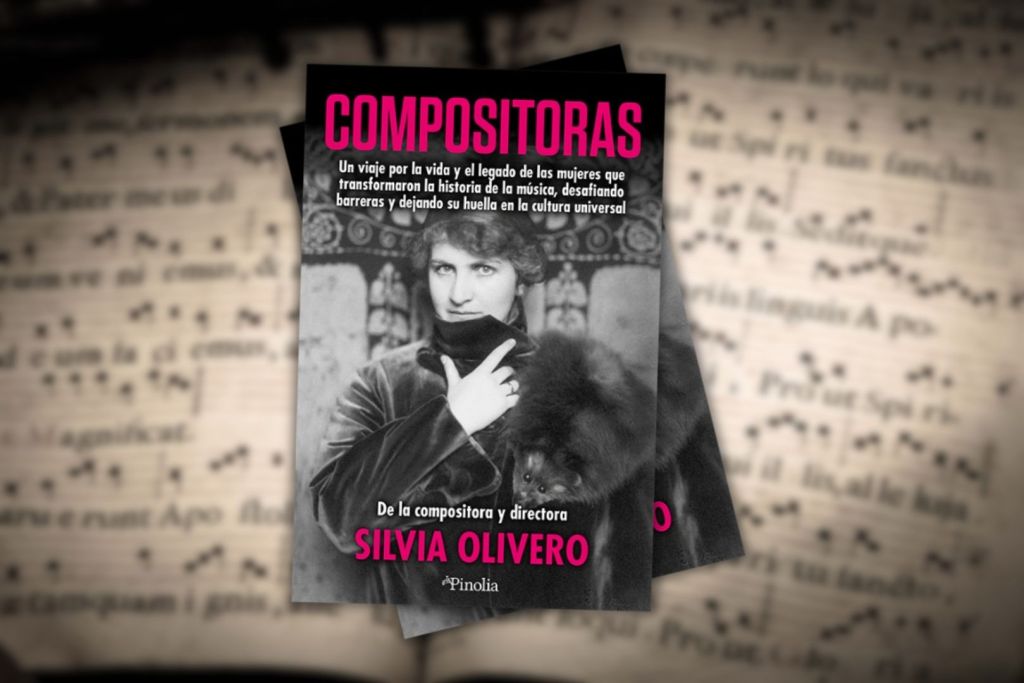

En la partitura de la historia, las mujeres apenas aparecen. Sus nombres, cuando figuran, suelen estar asociados a roles secundarios: esposas de, musas de, intérpretes de. Pero ¿qué ocurrió con aquellas que también crearon, compusieron, dirigieron? ¿Dónde están las autoras de sinfonías, los nombres femeninos en los programas de conciertos clásicos, los rostros de las pioneras de la armonía? La compositora y directora de orquesta Silvia Olivero ha decidido responder a esas preguntas con Compositoras, un libro que no solo recupera vidas y obras olvidadas, sino que desmonta siglos de sesgo histórico.

Desde Enheduanna en la antigua Sumeria hasta Florence Price en el segregado EE. UU., pasando por Kassia, Hildegarda de Bingen, Barbara Strozzi, Clara Schumann, Alma Mahler y muchas más, Olivero traza un recorrido revelador por las biografías de mujeres que compusieron a contracorriente. No solo tuvieron que vencer los desafíos propios de cualquier artista, sino también una maquinaria cultural que las invisibilizó sistemáticamente.

Con un enfoque tan musical como político, Compositoras (publicado por la editorial Pinolia) no es solo un compendio biográfico, sino un ejercicio de memoria y justicia. En sus páginas, no hay concesiones al mito romántico ni a la anécdota superficial: lo que emerge es la fuerza creativa de mujeres que rompieron moldes en un mundo dominado por hombres.

En esta entrevista, Silvia Olivero nos habla de ese viaje por los márgenes de la historia, de las estrategias que estas mujeres utilizaron para ser escuchadas y de por qué, todavía hoy, seguimos necesitando rescatar sus nombres del olvido.

Pregunta. Enheduanna, la primera compositora conocida, no solo escribió música, sino también himnos religiosos. ¿Por qué crees que su obra, a pesar de su importancia histórica, sigue siendo tan desconocida?

Respuesta. El actual empeño en la recuperación del talento de mujeres a lo largo de la historia está propiciando el reconocimiento de obras tanto musicales como literarias. En el caso de Enheduanna, el no haber podido transcribirse la música de sus himnos a una escritura musical actual impide saber exactamente cómo suenan. La accesibilidad a su faceta de gobernante, sacerdotisa y poeta propicia las actuales investigaciones sobre ella, hoy en día es factible leer la traducción de su poesía, pero respecto a su obra musical sólo nos queda el testimonio de su existencia y no ha sido posible compartir el resultado sonoro, lo cual ha limitado la investigación al respecto.

P. Kassia, la llamada “Safo bizantina”, rechazó al emperador Teófilo públicamente durante una ceremonia. ¿Cómo crees que afectó este acto a su carrera musical y a la percepción histórica de su figura?

R. El rechazo al emperador Teófilo manifiesta su valor y la fuerza de su temperamento. Apelar a la Virgen como símbolo femenino de bondad fue un acto inteligente, obviamente, Teófilo no se casaría con una mujer de tamaña rebeldía, pero con su respuesta se ganó el respeto del emperador, en lugar de ser señalada negativamente. En la firmeza de sus convicciones y con el respeto adquirido fundó el convento de Xeropoulos con independencia política y jurídica, pudiendo dedicarse a la filosofía y la composición, defendiendo a lo largo de su vida el poder bondadoso de las mujeres y consiguiendo una gran reputación que la llevó a que su obra llegase a formar parte de la liturgia bizantina.

P. Hildegarda de Bingen afirmó recibir visiones y revelaciones divinas que guiaban su composición musical. ¿En qué medida crees que estas experiencias místicas fueron clave para que pudiera ejercer la composición en una época tan restrictiva para las mujeres?

R. Hildegarda de Bingen era una mujer muy sabia y astuta, y era consciente de que mostrar su inteligencia, a pesar de haber tomado los hábitos y alejarse de este modo de ser tachada como hetaira por su independencia de los hombres, era un acto que sería mal visto por su entorno masculino. Al igual que Kassia, fundó su propio convento con independencia económica y jurídica de los monjes, pero sabía que en cualquier momento esto podía revocarse. Por ello, atribuir su conocimiento a iluminaciones divinas era una magnífica estrategia que evitaba las susceptibilidades de los hombres poderosos que la rodeaban y le ayudó a conservar su estatus, su libertad creativa y el control de su monasterio.

P. Francesca Caccini fue la primera mujer en componer una ópera, estrenada en la corte de los Médici. ¿Qué dificultades específicas enfrentó por ser mujer al poner en escena una obra tan compleja como “La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina”?

R. Francesca Caccini tuvo la fortuna de trabajar para la archiduquesa María Magdalena, regente en la Corte de Médici, lo cual no sólo le evitó problemas en la puesta en escena de su ópera, sino que le puso el camino fácil. La archiduquesa llevó a cabo un proyecto reivindicativo, poniendo en valor la fuerza e inteligencia de las mujeres. Decoró las paredes del palacio con retratos de heroínas de la historia y encargó a Cristoforo Bronzini un tratado que pusiese en valor a las mujeres: Della dignita e delle nobilita delle donne. La puesta en escena de “La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina” fue un paso más con el que quiso reforzar su autoridad como regente en la visita del príncipe Vladislao de Polonia en 1625, frente a trescientos asistentes. Encargó a Francesca la composición de una ópera de carácter simbólico, en la que el rescatado es el joven Ruggiero, en lugar de una mujer desvalida, y se representó en la sede de la Corte de Mujeres de Florencia, donde la princesa Isabela Médici-Orsini había sido asesinada por su esposo. Francesca utilizó su habilidad armónica para representar emocionalmente a cada personaje, cuidó cada detalle de la puesta en escena e incluso cantó el personaje de Alcina, logrando un gran éxito. En la cara B de la historia, a pesar del texto de Cristoforo, éste cuestionaba la honestidad, castidad y continencia de la compositora, crítica habitual en las mujeres que desarrollaban su talento sin necesidad del apoyo masculino. Los problemas para Caccini surgieron cuando acabó la regencia y con ello el favor a la compositora, con lo que ingresó junto a su hija en un monasterio.

P. Barbara Strozzi enfrentó rumores sobre su reputación debido a su independencia artística y económica. ¿De qué manera utilizó su música como respuesta o desafío ante estos prejuicios sociales?

R. Dado el entorno veneciano, en el que imperaba el carácter festivo, la pertenencia de su padre, Giulio Strozzi, a la Accademia delle Incogniti, de reputación amoral, Barbara arrastró la fama de haber sido ofrecida a los amigos de su padre y ser esta la razón de su éxito como compositora. Es cierto que fue concubina de Giovanni Paolo Vidman, amigo de su padre, con quien tuvo cuatro hijos, pero ella mantuvo su independencia económica con el mecenazgo de sus obras y las publicaciones de las mismas. Barbara reivindicaba que hablar del amor y del sexo no era exclusivo de los hombres y que la sensualidad no era sinónimo de libertinaje, para ello utilizaba los dobles sentidos en el contenido de los textos de sus obras, hacía uso de la retórica descriptiva y utilizaba un lenguaje armónico con acordes disonantes y cromatismos, así como un virtuoso uso de los melismas cargados de sensualidad que aportan a su música un erotismo característico.

P. Marianne von Martinez logró destacarse en la Viena clásica, compartiendo espacio con compositores como Mozart o Haydn. ¿Qué características de su estilo compositivo la diferenciaban de sus contemporáneos masculinos?

R. El lenguaje compositivo de Marianne, que nació doce años después que Haydn y doce antes que Mozart, se gesta en un periodo en el que el barroco queda atrás, haciendo una transición al clasicismo, así desarrolla el estilo galante heredado de Carl Philiph Enmanuel Bach, utilizado igualmente por Mozart en sus obras tempranas. Su estilo compositivo tiene más que ver con su tiempo que con su género, las estructuras clásicas forman parte de su lenguaje, con una rica ornamentación en la que se ve la influencia de su faceta como cantante virtuosística, pero no abandona completamente el contrapunto, sino que lo integra de manera ingeniosa en este nuevo lenguaje. Su perspicaz uso del contrapunto fue utilizado por sus contemporáneos para poner en duda la autoría de sus obras, por ser demasiado inteligente, e impropio en una mujer.

P. Clara Schumann y Alma Mahler fueron históricamente relegadas bajo la sombra de sus esposos. ¿Qué obras o decisiones artísticas específicas de estas compositoras destacarías como actos de resistencia frente a esa invisibilización?

R. El concierto para piano op.7 en Lam de Clara Schumann es muy representativo a este respecto, pues muestra una obra de gran formato en la que ella podía exhibir sus dos facetas, tanto como pianista al interpretarlo ella misma, como compositora expuesta directamente al público. Robert Schumann, en cierto momento, le recriminó la calidad del mismo, pero ella le respondió, acostumbrada como estaba a programar y a tener en cuenta las preferencias del público, que sabía del aprecio de este por la obra, con lo cual añadía una faceta más, la de promotora. Respecto a Alma Mahler, sus cuatro lieder publicados en 1915 y sus cinco lieder publicados en 1925, dado que muestran cómo, a pesar de haber, supuestamente, abandonado la composición, nunca perdió el deseo de que su obra trascendiera el tiempo.

P. Ethel Smyth combinó activamente su carrera musical con el activismo político sufragista. ¿Cómo influyó este activismo en la recepción y el contenido de sus composiciones?

R. Ethel Smyth fue rebelde desde que era una niña por lo que sus obras, antes de estar vinculada al sufragismo, ya estaban cargadas de fuerza y sensibilidad a partes iguales, era algo que tenía dentro de ella. Sus obras eran criticadas por poseer una energía denominada masculina, por no tener encanto femenino y, por lo tanto, ser indigno de una mujer. Cuando en 1910 conoció a Emmeline Parkhurst, como una consecuencia natural de su modo de ver y vivir el mundo, se unió a la causa sufragista, llegando a componer el himno La marcha de las mujeres. En consecuencia a esta asociación, su producción mermó por repartir el tiempo entre ambas actividades y generó el rechazo en sectores conservadores de su entorno, pero ella nunca atribuyó sus problemas para estrenar sus obras a estas razones, lo vinculaba a su sexo y a ser una compositora inglesa en un entorno alemán, que sentía anglofobia, como ella lo denominaba.

P. Florence Price enfrentó el doble reto del racismo y la misoginia en Estados Unidos. ¿Qué impacto tuvo este contexto social en su música, especialmente en sus composiciones sinfónicas?

R. Gracias al trabajo de asociaciones que ponían en valor el trabajo de compositores y compositoras afroamericanas, pudo ver y escuchar su obra sobre grandes escenarios. Cuando fue premiada en el Rodman Wanamaker Contest, concurso de composición para músicos de raza negra, su Sinfonía nº1 fue estrenada por la Orquesta Sinfónica de Chicago con un éxito arrollador, ante un público interracial. La prensa alabó su obra y el reconocimiento, y dicho éxito le facilitó apoyo político, como el de Roosevelt, y abrió las puertas a nuevos estrenos sinfónicos. Su indiscutible talento, su tenacidad y su fama la convirtieron en un referente en su entorno. Estuvo vinculada a asociaciones afroamericanas en las que trabajó incansablemente y a la docencia, estimulando a hombres y mujeres de su entorno.

P. Sofia Gubaidulina fue incluida en la “lista negra” de compositores en la Unión Soviética. ¿De qué manera influyó esta situación política en su estilo compositivo y en los temas abordados en sus obras?

R. La prohibición de la influencia de la música europea en compositores rusos creó una conciencia en rebeldía de la necesidad de acceder a ella e intentar desarrollarla, a pesar de las amenazas y las limitaciones impuestas por el régimen. Sofía Gubaidulina, arriesgándose constantemente, llegando a ser integrante de “la lista negra” de compositores subversivos, exploró diferentes líneas de lenguaje, como la música electrónica, la atonalidad, la exploración en la improvisación, la búsqueda en las relaciones matemáticas de la sección áurea y la serie de Fibonacci, siempre con un predominio de lo espiritual que trasciende, y una incursión en lo religioso, en su raíz re-ligio. No es de extrañar, que la consecuencia natural de una vida musical en pugna con su entorno la empujasen al exilio.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: