En 1985, Altamira fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sin embargo, esta debe ser concebida como un fenómeno integrador, explicada a través de otros yacimientos arqueológicos cercanos, con conjuntos rupestres y suelos de habitación de gran interés científico. En este sentido, el conocimiento de los grupos humanos que poblaron la entrada de Altamira y decoraron su interior no puede ser explicado por sí solo. La propuesta presentada a la UNESCO por Asturias, Cantabria y País Vasco en 2008, de los principales enclaves rupestres de cada comunidad propició la ampliación a la candidatura de Altamira, bajo la denominación: el arte rupestre paleolítico de la cornisa cantábrica, que fue aprobada el 7 de julio de 2008. Esto supuso la inscripción de catorce cuevas en la lista de Patrimonio Mundial, nueve de ellas en Cantabria: Chufín, El Pendo, El Castillo, Las Chimeneas, La Pasiega, Las Monedas, Hornos de la Peña, La Garma y Covalanas.

Cuevas como Altamira, La Garma, La Pasiega o El Castillo son concebidas como auténticas monografías del arte rupestre paleolítico, no solo por el alto porcentaje de imágenes, sino por la amplia horquilla temporal de sus pinturas de entre 65 000 y 11 000 años de antigüedad. El resto de conjuntos son percibidos como capítulos de estas monografías por su carácter puntual o escasa temporalidad, independientemente del número de imágenes que contengan. La naturaleza complementaria de estos conjuntos menores es de vital importancia para la comprensión de la evolución del comportamiento cultural y simbólico de las poblaciones prehistóricas.

Por otra parte, el registro arqueológico documentado en los suelos de habitación, excavados en el vestíbulo de cuevas como El Pendo, El Castillo, Altamira o La Garma, proporciona una valiosa información para la comprensión de los modos de vida de estos grupos humanos y su evolución en el tiempo. Los objetos más significativos se exponen en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y permite al visitante un acercamiento al ámbito cultural, simbólico y económico de sus autores.

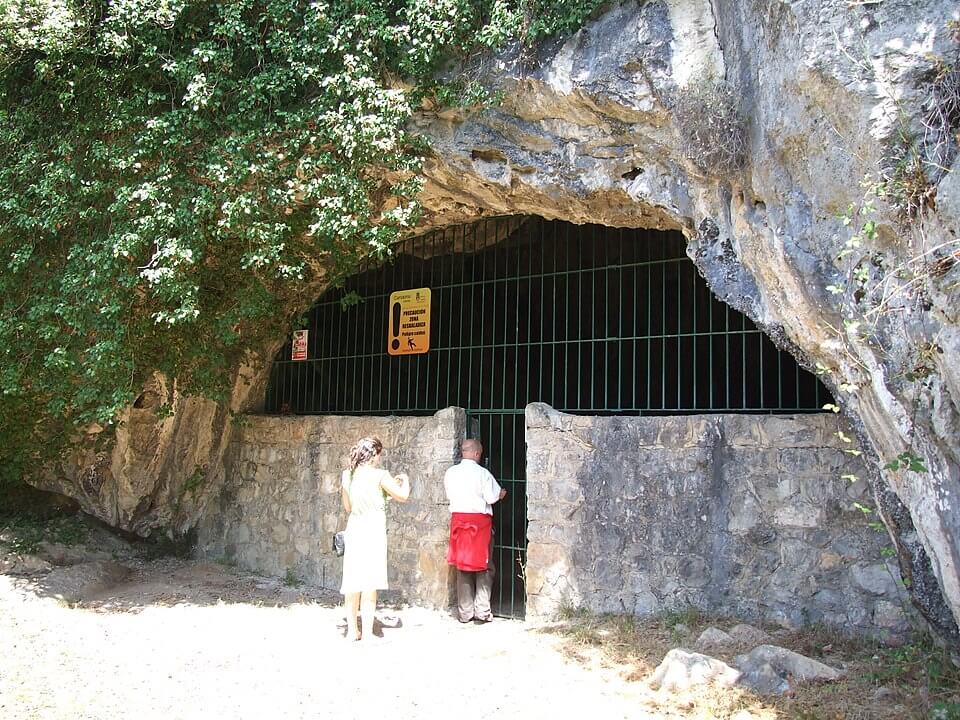

La cueva de Chufín (Riclones, Puentenansa)

Situada en el área más occidental de Cantabria y colindando con Asturias, su conjunto rupestre fue descubierto en 1972. En los años 40, la construcción del embalse de la Palombera, entre la confluencia del río Nansa con el Lamasón, en las inmediaciones de la cueva, subió el cauce 30 m, inundando las salas inferiores de la cavidad, situadas a 50 m de la entrada, lo que impide conocer el desarrollo íntegro de la cueva.

El vestíbulo fue excavado en 1974, identificándose un suelo de habitación asociado al Solutrense y datado en 17 400 años. A este contexto se vincula el conjunto rupestre de la entrada, efectuado mediante grabado inciso y situado sobre las áreas excavadas. Algunos investigadores han señalado que pueden tener una mayor antigüedad, asignando dicho conjunto al Gravetiense.

Los grabados del vestíbulo se sitúan en tres sectores diferentes, destacando el más cercano a la entrada de la cueva, por su magnífico estado de conservación y la abundancia de representaciones. Contiene un bisonte, un caballo, un posible pez y un elevado número de ciervas, algunas superpuestas entre sí. Las ciervas se caracterizan por la escasa alusión a su anatomía interior, el cuello alargado y el cuerpo desproporcionado. Son muy similares, en forma y estilo, a otros conjuntos exteriores documentados sobre todo en el valle del Nalón (Asturias) como La LLuera, La Viña, Torneiros o Santo Adriano.

En el interior de la cueva, la pintura predomina sobre el grabado. Los signos rojos, formados por series numéricas de puntos, se encuentran representados en el techo y a una altura elevada. Signos muy similares se han documentado en cuevas cercanas como Auría, Los Marranos o Porquerizo. De hecho, en el interior prevalecen los signos sobre lo figurativo: un uro, dos caballos, un ciervo en posición erguida interpretado como chamán y una posible venus. Todos dibujados en color rojo y con una antigüedad superior a los 18 000 años. Junto a los signos, se grabó un posible antropomorfo, tres cornamentas de ciervo, un uro, tres caballos y dos bisontes acéfalos, asignados al Magdaleniense. Es decir, entre los 18 000 y 11 000 años de antigüedad.

La cueva de El Pendo (El Churi, Escobedo de Camargo)

La cueva es un sumidero del río Pendo al que debe su nombre. La primera sala sorprende por sus amplias dimensiones de 45 m de ancho por 22 m de alto. Transcurridos unos 80 m, la sala comienza a estrecharse paulatinamente hasta convertirse en un estrecho corredor en donde se grabó la imagen de un caballo y un alca, este último poco común en el arte paleolítico.

La cueva resume 145 años de historia sobre los trabajos de arqueología en Cantabria. En 1878, un año antes del descubrimiento de las pinturas de Altamira, Marcelino Sanz de Sautuola excavó en ella constatando su potencial arqueológico. En 1907, Hermilio Alcalde del Río, seguidor de los trabajos de Sautoula, reconoce los grabados del interior. A partir de 1910 y durante los años 20, Jesús Carballo excavó en el interior de la cueva, evidenciando numerosos objetos decorados que fueron interpretados como obsequios entre comunidades, que utilizaban la cavidad como un lugar de agregación. Las excavaciones realizadas entre 1953 y 1957 introdujeron métodos de excavación y análisis de estudio pioneros, actualmente vigentes. Entre 1994 y 1997, el yacimiento fue excavado de nuevo. El último año de campaña, se produjo un descubrimiento sorprendente, 24 figuras pintadas en las paredes de la cueva, en su mayoría de color rojo, y minoritariamente en siena. La técnica empleada es el tamponado, que consiste en dibujar el contorno o las partes internas de los animales mediante la ejecución de puntos, seguido del trazo simple y la tinta plana, que radica en esparcir la pintura con la mano para rellenar de color los animales. Entre los espacios decorados, destaca un friso de 25 m de largo, donde se efectuaron 19 de las 24 pinturas. Visible desde el área de ocupación, llegó a estar iluminado por la luz natural en época prehistórica, antes del desplome de la visera y el colapso de la boca.

La cierva es el tema predominante con doce ejemplos, seguida de una cabra, un caballo y dos imágenes indeterminadas. Desde un punto de vista temático, técnico y estilístico, las pinturas corresponden al mismo horizonte que algunas representaciones de Altamira, La Pasiega, El Castillo, La Garma o Covalanas (esta última en su totalidad). Tradicionalmente, se han asignado al Solutrense, e incluso al Gravetiense, con una antigüedad superior a los 18 000 años. Destaca la actitud de las ciervas en tinta plana, en disposición de huida o en situación de alerta, integrando al espectador en la escena, algo poco habitual en el arte paleolítico.

Los niveles más antiguos han sido datados en 84 000 años y contienen evidencias de neandertales. Tras su desaparición, el Homo sapiens habitó la cueva durante todo el Paleolítico superior entre los 41 000 y los 11 000 años. Es en este momento cuando se suceden las evidencias más significativas de arte mueble y se decora el Friso de las Pinturas. Este último, testigo durante milenios de aquellos encuentros entre poblaciones vecinas. Las últimas frecuentaciones humanas en época prehistórica conciernen al uso sepulcral de la cueva durante la Edad del Bronce.

Las cuevas del Monte Castillo (Puente Viesgo)

El Monte Castillo alberga más de cuarenta cuevas, de las cuales seis fueron decoradas durante el Paleolítico. Cuatro de ellas: El Castillo, Las Chimeneas, La Pasiega y Las Monedas están incluidas en la lista de Patrimonio Mundial desde 2008.

1.La cueva de El Castillo

Conocida por el gentilicio del monte donde se sitúa, su potencial arqueológico fue descubierto en 1903 por Hermilio Alcalde del Río, siendo uno de los primeros, y más importantes yacimientos arqueológicos descubiertos tras el reconocimiento de las pinturas de Altamira. Su arte rupestre fue estudiado y publicado junto a Covalanas y Hornos de la Peña, en 1906, ambas descubiertas por Alcalde del Río en 1903. El hallazgo de estas tres cavidades con arte rupestre fue clave para las conclusiones de estudio sobre la antigüedad de Altamira y suscitó un gran interés internacional que provocó el mecenazgo de Alberto I de Mónaco.

Hugo Obermaier excavó los suelos de habitación del vestíbulo entre 1910 y 1914, profundizando hasta 18 m y reconociendo 26 niveles arqueológicos. La boca de El Castillo fue habitada hace, al menos, 150 000 años, siendo uno de los yacimientos con niveles de ocupación más antiguos del norte peninsular. Alberga varios suelos asociados a neandertales, destacando los niveles superiores, claves para comprender su desaparición durante la transición al Paleolítico superior y la llegada del Homo sapiens, entre los 41 000 y los 38 000 años de antigüedad. La datación, en 2012 de un disco rojo en el interior de la cueva, concretamente en el Panel de las Manos, de al menos 41 000 años, asigna la primera fase decorativa de la cueva a este momento de transición y posible contacto entre ambas especies.

El Castillo contiene en su interior unas 2800 pinturas, dibujos y grabados que fueron realizados por las poblaciones que habitaron la entrada de la cueva durante el Paleolítico superior. Los suelos asignados a este momento han proporcionado numerosos ejemplos de arte mueble, cuya temática y estilo es comparable con la evolución temporal de su conjunto interior.

En el interior, la cueva posee un desarrollo lineal de 400 m, habiéndose decorado la práctica totalidad de sus paredes. La temática representada es variada, predominando los signos con formas diversas, frente a los animales. De estos, los más abundantes son los bisontes, seguidos de ciervas, rebecos, ciervos, uros, caballos, cabras, máscaras, mamuts y un felino.

Las pinturas más antiguas datadas en, al menos 41 000 años, se localizan por todo el recorrido hacia el interior de la cueva. Centenares de discos rojos efectuados en su mayoría soplando la pintura sobre la pared, del mismo modo que fueron realizadas las 78 manos en negativo documentadas hasta la fecha. Es la segunda cavidad en Europa con mayor concentración de manos en negativo, seguida de Gargas, en Francia. Una de las manos ha sido datada en, al menos 37 000 años, asignándolas al Auriñaciense. Es a partir de este momento cuando se suceden en el tiempo numerosas evidencias decorativas como: los bisontes dibujados en amarillo en el panel de las Manos, atribuidos al Gravetiense; las ciervas grabadas mediante trazo estriado, de gran similitud a las muestras de arte mueble recuperadas de los suelos de habitación, asignados al Magdaleniense inferior de El Castillo y Altamira; los bisontes dibujados en negro, datados en 13 500 años, de gran similitud a los del Techo de Altamira y coetáneos a estos; o las representaciones humanas muy esquematizadas de la Edad del Bronce.

La gran actividad reconocida en los niveles de ocupación, asignados al Paleolítico superior de la cueva de El Castillo, unido a su sorprendente conjunto interior, determinan a esta cavidad como un lugar de agregación, al igual que La Garma, El Pendo o Altamira. Un espacio donde los grupos humanos acudían para reunirse, con el propósito de trasferir información, intercambiar objetos, celebrar rituales y establecer lazos de consanguineidad, los cuales no solo se limitaron a decorar el interior de esta cueva, sino otras cavidades vecinas.

2. La cueva de La Pasiega

Conocida por el gentilicio del valle en la que se sitúa, el Pas, su conjunto rupestre fue descubierto en 1911. Ese mismo año comenzaron los estudios arqueológicos de la cueva, documentándose 174 grafías. Durante los años 50, con motivo de la adecuación de la cueva para las visitas turísticas, se identifican nuevas evidencias rupestres, y un nivel de ocupación poco significativo, asociado a una antigua entrada natural, hoy obstruida.

La cueva tiene un desarrollo lineal de 415 m de recorrido laberíntico. Destaca en alguno de sus tramos por sus reducidas dimensiones. Su conjunto rupestre se caracteriza por la concentración y diversidad de motivos, y la amplia horquilla temporal en la que fueron realizados.

La cueva se divide en 4 sectores: A, B, C y D. La cronología de las figuras señala un uso individualizado entre la Galería C y el sector A, B y D durante el Paleolítico, al disponer la Galería C y B de una entrada natural obstruida poco después de la decoración de la cavidad. La entrada natural, situada en el sector B, fue utilizada como espacio doméstico hace 22 000 y 15 500 años. En contexto con este espacio ocupacional se han dibujado bisontes, caballos, uros y un megaloceros en rojo, de grandes proporciones. Hacia el interior predomina el alto porcentaje de signos claviformes y una «inscripción simbólica» situada a cierta altura.

Tras rebasar este sector, se llega a la Galería A de reducidas dimensiones, y un desarrollo lineal de unos 20 m, que tiende a estrecharse según se avanza. Destaca por la concentración y homogeneidad de sus pinturas, predominando el uso del contorno punteado o tamponado y el trazo simple rojo. El sector D posee una escasa variedad de representaciones, de diferente cronología. Por último, la Galería C contiene un elevado número de representaciones de diversidad técnica, estilística y cronológica. En 2018 se dató un signo por uranio-torio en 64 800 años, atribuyendo su autoría a los neandertales.

En general, predominan las pinturas en rojo, seguidas en menor medida de figuras en color negro, amarillo y violáceo. En ocasiones, se combina el grabado con la pintura y existe alguna figura con bicromía, empleando dos colores, a veces por repinte diacrónico. Destaca el trazo punteado, seguido el trazo simple y la tinta plana. Predominan los signos, con más de 800 ejemplos, respecto a lo figurativo, al menos 290. Los signos son diversos. Destacan las formas rectangulares, similares a las de El Castillo, los claviformes y las series numéricas de puntos. En lo figurativo, el caballo es el animal más representado, seguido de la cierva, cabra, ciervo, bisonte, uro, reno, dos antropomorfos, rebeco, megaloceros, ave y pez. La mayoría de los animales y los signos rectangulares y ovales en rojo son anteriores al Magdaleniense (18 000 años). Mientras que, los dibujos en negro y el grabado inciso fueron realizados en diferentes momentos del Magdaleniense hasta hace 11 000 años.

3. La cueva de Las Chimeneas

La cavidad y su conjunto rupestre fueron descubiertos en 1953. El karst se divide en dos galerías, una por encima de la otra y conectadas entre sí por varias chimeneas. En la Galería Superior no se han reconocido hasta la fecha evidencias de tránsito y habitabilidad. Su conjunto rupestre, constituido por grabados incisos y digitales, y dibujos en negro realizados con carbón se localiza en la Galería Inferior.

El acceso natural a la Galería Inferior, se encuentra hoy taponado por el derrumbe de su visera. Probablemente este fuese utilizado por las poblaciones prehistóricas. Las catas realizadas a mediados de los años 50, junto a esta entrada natural y en la sala de las Pinturas, no revelaron evidencia alguna de ocupación. Es muy probable que estos habitasen en la cueva de El Castillo, situada apenas 200 m de distancia. En el interior, y sobre la superficie se han documentado varias herramientas de sílex como consecuencia del tránsito por la cueva durante el Paleolítico superior.

La Galería Inferior tiene un desarrollo lineal de unos 160 m, constatándose las primeras evidencias rupestres, a partir de su tramo medio. Todas ellas, se encuentran diseminadas a lo largo de la galería principal. La fauna representada es de clima cálido, a diferencia de Las Monedas, y está compuesta por ciervos, cabras, uros y un rebeco. Los signos son en su mayoría, formas rectangulares grabadas o dibujadas en negro, y trazos digitales realizados apoyando y desplazando los dedos sobre la superficie rocosa.

La mayor concentración de figuras se localiza en la sala final, dibujándose en una pequeña sala apartada, cinco ciervos negros, datados en 18 000 años. La presencia de signos rectangulares, dibujados y grabados, la distribución espacial y el estilo formal de los dibujos en negro, sugieren la sincronía de todo su conjunto en un mismo momento, o en un reducido espacio temporal.

4. La cueva de Las Monedas

Su conjunto rupestre fue descubierto en 1952. La cueva, con un recorrido lineal de unos 700 m, recibe su nombre por un lote de 20 monedas de la época de los Reyes Católicos, encontrado en su interior.

Los 200 primeros metros de recorrido están organizados por amplias salas, jalonadas por bellas formaciones de colores, destacando la presencia de diminutas excéntricas y aragonitos. Cascadas, coladas, columnas, estalactitas y estalagmitas reducen las dimensiones de sus salas interiores.

Desde el punto de vista arqueológico y hasta la fecha, no se tiene constancia de que esta fuese habitada durante el Paleolítico superior, siendo el lugar de ocupación más cercano El Castillo, a 650 m de distancia. La presencia de una lezna, hachas de basalto o bronce y numerosos fragmentos de cerámica encontrados en superficie, indican la frecuentación por el interior de la cueva durante la Edad del Bronce.

Su conjunto rupestre se localiza en una pequeña sala con forma de corredor, cercana a la entrada actual de la cueva. La fauna representada es de clima frío. Destacan los renos, poco habituales en el imaginario cantábrico, los caballos, las cabras, un oso y un bisonte. Todos ellos de gran similitud estilística y formal fueron dibujados en negro con carbón. Su ubicación en una misma sala reafirma el carácter sincrónico de su conjunto rupestre, habiéndose datado alguna figura entre los 12 300 y 11 500 años de antigüedad. La fecha se corresponde con el Magdaleniense superior-final, previo a la llegada del Holoceno, que propició un clima más cálido que originó la progresiva transformación de los grupos de cazadoresrecolectores a ganaderos-agricultores.

La cueva de Hornos de la Peña (San Felices de Buelna)

El potencial arqueológico de la cueva fue descubierto en 1903. Los primeros grupos humanos que utilizaron la entrada como refugio natural fueron los neandertales durante el Paleolítico medio. A lo largo del Paleolítico superior fue frecuentada por grupos de Homo sapiens, como indican los niveles asignados al Auriñaciense, el Solutrense y el Magdaleniense. El alto porcentaje de restos de cabra, entre la fauna excavada y el entorno natural de la cueva, con un alto porcentaje de roquedo, vinculan a este yacimiento como un lugar estratégico para la caza de este animal. En su interior, y sobre la superficie, se han recogido varios fragmentos cerámicos atribuidos al Neolítico.

La cueva tiene un desarrollo lineal de unos 100 m de recorrido. En general, sus salas y corredores son estrechos y de reducidas dimensiones, dificultando en algún tramo su acceso hacia el interior. Casi la totalidad de las representaciones rupestres fueron realizadas mediante grabado inciso y digital, y en menor medida el dibujo con carbón, entre los que destaca un caballo en negro. Sus paredes fueron decoradas en dos fases diferentes. Una fase antigua de, al menos 18 000 años de antigüedad, y una segunda fase, más reciente, asignada al Magdaleniense en donde fueron representadas la mayoría de las figuras.

El vestíbulo contiene grabados paleolíticos pertenecientes a la primera fase decorativa de la cueva, entre los que destacan un caballo, un bisonte (hoy desaparecido) y varias ciervas, que guardan una gran similitud con las representaciones efectuadas en el vestíbulo de Chufín, asignándose estas últimas al mismo horizonte cronológico y cultural. En el interior, los grabados se distribuyen intermitentemente por las diferentes salas y corredores, ubicándose en las salas finales la mayor concentración de grafías. Destaca el predominio del caballo y el bisonte, en ocasiones de gran realismo y detalle anatómico, seguido del uro, la cabra y los cérvidos.

En la parte más profunda y reservada de la cueva, en un divertículo de reducidas dimensiones, se grabó una de las pocas representaciones humanas realizadas en la cornisa cantábrica, combinando caracteres humanos y animales, e interpretado como la imagen de un chamán. Este posee una de gran similitud con los antropomorfos grabados en la cueva de Altamira.

La cueva de La Garma (Ribamontán al Monte)

El monte de La Garma alberga en su cumbre un castro habitado entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro y, en su interior, contiene un conjunto kárstico de gran importancia por los hallazgos arqueológicos obtenidos hasta la fecha.

El karst se divide en tres niveles. En la cota más elevada se halla La Garma A. Hoy, único acceso al interior de la cueva. Las excavaciones efectuadas en la entrada han proporcionado uno de los suelos de habitación más antiguos de la cornisa cantábrica, datado en 400 000 años (Paleolítico inferior), seguido de una sucesión de niveles que alcanzan el Paleolítico superior, análogo a la entrada de El Castillo.

El vestíbulo de La Garma A, conecta con una estrecha y sinuosa galería, que finaliza en una sima de 7 m de altura por donde se desciende a la Galería Intermedia, de grandes dimensiones, y cuya entrada natural se encuentra hoy colapsada. En ella, se han encontrado importantes restos paleontológicos, herramientas líticas en superficie, y un conjunto de discos rojos y manos, asignados al Auriñaciense. La Galería Intermedia finaliza en una segunda sima de 13 m de altura, que conecta con el área central de la Galería Inferior, compuesta por salas de amplias dimensiones y techos altos, en su mayoría, sobre todo en el antiguo vestíbulo, cuyo acceso fue obstruido durante el Paleolítico superior. Aunque el interés arqueológico del monte de La Garma fue identificado a principios del siglo xx, no fue hasta 1995 cuando se produjo el hallazgo de su conjunto rupestre, coincidiendo con el primer año de campaña de La Garma A, cuando miembros del GEIS —J. M. Ayllón y A. Serna— descendieron hasta la Galería Inferior.

La excepcionalidad de la Galería Inferior radica en los bloques calizos que obstaculizan la entrada natural, los cuales han permitido la conservación de estructuras antrópicas de diverso tipo, en contexto con un suelo plagado de materiales paleolíticos en superficie, que atestiguan las actividades desarrolladas durante el Magdaleniense medio en los primeros 70 m de desarrollo de la cueva, utilizados como espacio de habitación. En el interior, a 90 m y 125 m de la entrada, respectivamente, existen tres perímetros circulares, con restos de actividad antrópica, que fueron delimitados por bloques calizos y columnas estalagmitas.

En los 300 m de recorrido lineal que conforman la Galería Inferior, se han documentado más de 500 grafías, en contexto con el área de habitación o las estructuras realizadas en el interior de la cueva. La diversidad de estilos y temas representados indican la amplia horquilla temporal de su conjunto rupestre, entre los 41 000 y 13 500 años de antigüedad.

La mayor concentración de grafías se localiza en el área de ocupación. En su mayoría asignadas al Magdaleniense medio y en contexto con el nivel arqueológico en superficie. Una vez rebasado este espacio, las grafías se distribuyen de manera más dispersa, identificándose las imágenes de mayor antigüedad como los discos rojos o las manos en negativo con más de 40 ejemplos, en color rojo y amarillo. Todos ellos fueron realizados mediante soplado y son muy similares a los de El Castillo. Varias cabras y un uro, realizados mediante la técnica del tamponado, indican su contemporaneidad con los conjuntos rupestres de La Pasiega, Covalanas o El Pendo. Las cabezas grabadas de ciervas mediante trazo estriado, asignadas al Magdaleniense inferior, muestran una gran similitud con otros ejemplos de El Castillo, La Pasiega o Altamira. Al Magdaleniense también pertenecen un bisonte, un caballo y dos cabras dibujadas en negro, en el vestíbulo y en contexto con varias piezas de arte mueble en superficie.

En general, la cueva contiene más de 90 representaciones de animales con un claro predominio del ciervo, seguido del caballo, bisonte, cabra, uro, dos máscaras, un megaloceros y una posible hiena, y más de 20 signos complejos como los claviformes o los signos rectangulares, además de un amplio número de composiciones sencillas como las series de puntos, digitaciones o trazos pareados.

El estilo de las representaciones rupestres más modernas, así como el registro arqueológico en superficie, sugiere el cierre natural de la entrada durante el Magdaleniense medio, hace unos 13 000-13 500 años. Con posterioridad, la Galería fue transitada durante la Edad Media, en el siglo vii d. C., accediendo por la misma sima por la hoy se desciende desde La Garma A. A este momento corresponden los restos humanos localizados en esta galería, dos de ellos recolocados con posterioridad a su muerte.

La cueva de Covalanas (Ramales de la Victoria)

Situada en el área más oriental de Cantabria y colindando con el País Vasco, su conjunto rupestre fue descubierto en 1903. A principio de los años 50, su vestíbulo fue excavado para facilitar las visitas turísticas, revelando restos de fauna e industria poco significativos, que atestiguan una ocupación poco notable durante el Paleolítico.

Es posible que quienes decoraron el interior de Covalanas, habitasen en la cercana cueva de El Mirón, a escasos 200 metros por debajo de la cueva, en donde se han documentado suelos de habitación asociados al Solutrense y al Magdaleniense. En 2010, durante los trabajos de excavación de El Mirón, se halló el enterramiento secundario de una mujer, asignado al Magdaleniense inferior, y datado en 18 500 años. El cuerpo fue inhumado junto a un bloque de piedra caliza que contiene varios grabados, y los huesos estaban recubiertos de ocre.

La casi inexistencia de niveles de ocupación en Covalanas, hace que la cavidad sea interpretada como santuario, al igual que Las Monedas o Las Chimeneas. La cavidad tiene un recorrido lineal de 110 m, constituido por una estrecha y alta galería que se transforma en un espacio angosto y laberintico en su parte final.

La práctica totalidad de las pinturas, se localiza a unos 65 m de la entrada cuando la galería principal comienza a estrecharse. Las grafías se encuentran repartidas en siete paneles, situados en ambos laterales, y en un pequeño divertículo anexo a la galería principal. La técnica predominante es el trazo punteado o tamponado, y el color utilizado el rojo. En general, su conjunto destaca por la expresividad y calidad de las imágenes, pese a la escasez de rasgos anatómicos internos en los animales. En ella, se han representado dieciocho ciervas, dos caballos (uno dudoso), un ciervo, un uro y una figura indeterminada, además de algún signo geométrico, líneas y series de puntos.

La homogeneidad técnica y estilística de sus figuras, su concentración y distribución en un sector bien delimitado de la cavidad, así como el reducido número de imágenes, sugieren la sincronía de todo su conjunto. Al igual que en El Pendo, las pinturas han sido asignadas al Solutrense, en contexto con las primeras ocupaciones de El Mirón, aunque hay autores que la otorgan una mayor antigüedad, propia del Gravetiense.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: