En física de partículas, no todo son certezas. El modelo que usamos para describir el universo microscópico funciona bien en muchos aspectos, pero deja preguntas abiertas que los científicos intentan resolver con teorías más ambiciosas. De esas ideas surgen a veces partículas hipotéticas, que no aparecen en los experimentos pero que serían necesarias para que las ecuaciones tengan sentido. Una de ellas es el gravitino.

Su nombre ya da una pista: está relacionado con la gravedad. Pero no se trata de un hallazgo confirmado, sino de un ingrediente que aparece cuando se combina la teoría de Einstein con una hipótesis llamada supersimetría. Allí, cada partícula conocida tendría un compañero aún por descubrir, y el “súper” compañero del gravitón sería precisamente el gravitino.

¿Qué es un gravitino?

El gravitino es una partícula subatómica hipotética postulada por la física teórica como la contraparte supersimétrica del gravitón, la partícula asociada a la gravedad. En otras palabras, si la teoría de la supersimetría es correcta, cada partícula bosónica (como el gravitón de espín 2) tendría un compañero fermiónico; en el caso de la gravedad, ese compañero sería un fermión de espín 3/2 denominado gravitino. La idea surge al combinar la relatividad general de Einstein con la supersimetría, dando lugar a teorías llamadas de supergravedad, donde el gravitino aparece de forma natural como “supercompañero” del gravitón. En dichas teorías, el gravitino tendría carga eléctrica neutra y una interacción extremadamente débil (principalmente gravitatoria) debido a su naturaleza de espín 3/2, lo que ha hecho hasta ahora imposible detectarlo directamente en experimentos. De hecho, al igual que el gravitón, el gravitino no ha sido observado experimentalmente hasta la fecha, por lo que su existencia permanece en el terreno de lo teórico.

Origen y contexto histórico

La noción del gravitino nació en el contexto de la supersimetría y la supergravedad en la década de 1970. La supersimetría (SUSY) fue introducida a principios de los años 1970 como una simetría hipotética que relaciona bosones y fermiones. Pocos años después, los físicos Daniel Z. Freedman, Peter van Nieuwenhuizen y Sergio Ferrara propusieron en 1976 la primera teoría de supergravedad en cuatro dimensiones. Esta teoría extendía la supersimetría al incluir la gravitación, y de ella se desprendía la necesidad de un gravitino. En esencia, al hacer local la supersimetría (es decir, que las transformaciones supersimétricas pueden variar de un punto a otro del espaciotiempo, incorporando la gravedad), aparece un campo de espín 3/2 que actúa como mediador de esa simetría local: ese es el gravitino. La propuesta de 1976 marcó el origen formal del concepto de gravitino dentro del marco teórico de la supergravedad. Desde entonces, el gravitino ha formado parte integral de muchos desarrollos en teorías unificadas, aunque siempre como una entidad hipotética. Cabe destacar que, a pesar del entusiasmo teórico que generó la supersimetría desde su aparición, hasta el día de hoy no se han encontrado evidencias experimentales directas ni de los gravitinos ni de las demás superpartículas predichas.

Supersimetría, supergravedad y el papel del gravitino

En la física de partículas, la supersimetría propone que a cada partícula conocida le corresponde una súper-partícula aún no descubierta. Esto casi duplica el “zoológico” de partículas: los fermiones (como electrones, quarks, etc.) tendrían bosones súper-compañeros, y los bosones (fotones, gluones, W, Z, e incluso el gravitón) tendrían fermiones súper-compañeros. A estos últimos se les asignan nombres que típicamente terminan en “-ino”. Por ejemplo, el fotón tendría el fotino, el gluón su gluino, el bosón Z su zino, el bosón W su wino y, de incluir la gravedad en el esquema, al gravitón le corresponde el gravitino. El gravitino, por tanto, es la partícula que completa el conjunto supersimétrico del modelo: es el gauge fermion (fermión de gauge) de la supergravedad, análogo a cómo el fotón es el bosón de gauge del electromagnetismo o el gravitón lo sería de la gravitación clásica.

En términos sencillos, el gravitino cumpliría el papel de mediador de la interacción gravitatoria en un mundo supersimétrico. Su presencia es requerida para que las ecuaciones sean consistentes cuando se trata de extender la simetría supersimétrica al campo gravitatorio. Es importante porque la supergravedad resulta ser la única forma consistente conocida de incorporar campos de espín 3/2 sin masa en una teoría cuántica. Además, en modelos donde la supersimetría está rota, el gravitino adquiriría una masa a través del llamado “supermecanismo de Higgs” (análogo al mecanismo de Higgs común pero aplicado a la supersimetría). La magnitud de esa masa dependerá de la escala de energía a la que se rompe la supersimetría: distintos escenarios teóricos predicen masas del gravitino muy variadas, desde valores muy pequeños (eV o keV) hasta del orden de GeV o TeV. En cualquier caso, dado que el gravitino interactúa principalmente por la fuerza de la gravedad (muchísimo más débil que las demás fuerzas), incluso un gravitino relativamente ligero sería extraordinariamente difícil de detectar o de influir en procesos a baja energía.

Implicaciones cosmológicas: materia oscura y universo temprano

La posible existencia del gravitino tiene consecuencias interesantes para la cosmología, especialmente en cuanto a la materia oscura y la evolución del universo temprano durante y después del Big Bang. Los cosmólogos han estudiado dos escenarios principales según la estabilidad del gravitino:

- Gravitino estable: Si el gravitino es la partícula supersimétrica más ligera y además se conserva una simetría llamada paridad-R, entonces sería estable o al menos muy longevo. En ese caso, habría sido producido en grandes cantidades en el universo primordial, convirtiéndolo en un candidato natural a constituir la materia oscura. Sin embargo, los cálculos teóricos muestran un problema: un gravitino estable tiende a producir una densidad de materia oscura demasiado alta, mucho mayor que la densidad que observamos en el universo. Es decir, si todos esos gravitinos primigenios siguieran existiendo hoy, el universo estaría demasiado lleno de materia oscura comparado con las observaciones, lo que no encaja con los datos actuales.

- Gravitino inestable: La otra posibilidad es que el gravitino no sea estable y eventualmente decaiga en otras partículas. A primera vista esto aliviaría el problema de un exceso de materia oscura, ya que los gravitinos podrían desintegrarse y no contribuir al contenido actual de materia oscura. Pero surge otro inconveniente: dado que el gravitino solo interactúa gravitatoriamente, su ritmo de desintegración sería extremadamente lento. Por ejemplo, para un gravitino con una masa del orden de 1 TeV, la vida media estimada es de alrededor de 100.000 segundos (unas 27 horas). Esto significa que muchos gravitinos en el universo temprano habrían sobrevivido más allá de la era de la nucleosíntesis primordial, que ocurrió en los primeros minutos después del Big Bang. Si esos gravitinos decayeran después de formarse los primeros núcleos atómicos, sus productos de desintegración romperían esos núcleos recién formados. El resultado catastrófico sería que casi ningún elemento más pesado que el hidrógeno habría sobrevivido; el universo sería prácticamente solo hidrógeno, contradiciendo lo que realmente observamos (por ejemplo, la abundancia de helio y otros elementos ligeros). Este conflicto entre la teoría y las observaciones se conoce como el problema cosmológico del gravitino: la presencia de demasiados gravitinos que decaen demasiado tarde pondría en jaque el éxito del modelo del Big Bang en explicar la composición elemental del universo.

Los científicos han ideado varias soluciones teóricas para esquivar el problema del gravitino en cosmología. Una propuesta es el escenario de supersimetría partida, en el cual el gravitino tendría una masa muchísimo mayor (por ejemplo, del orden de miles de TeV), de modo que su vida media sería mucho más corta y decaería antes de la nucleosíntesis. Otra solución posible es asumir que la paridad-R no se conserva de forma estricta, lo que permitiría que la mayoría de las partículas supersimétricas producidas en el universo temprano decaigan en partículas ordinarias mucho antes de formarse los primeros núcleos, reduciendo la cantidad de gravitinos remanentes a un nivel inocuo. En tal caso, unos pocos gravitinos podrían perdurar, pero serían tan escasos que no perturbarían la nucleosíntesis ni la dinámica cosmológica. Todas estas ideas permanecen en el terreno hipotético; hasta que no se confirme experimentalmente la existencia de la supersimetría y sus partículas, el rol exacto del gravitino en la cosmología seguirá siendo especulativo. No obstante, el gravitino destaca como uno de los posibles candidatos a materia oscura en muchos modelos supersimétricos, lo que motiva a los físicos a seguir explorando sus implicaciones cosmológicas.

Búsqueda experimental del gravitino

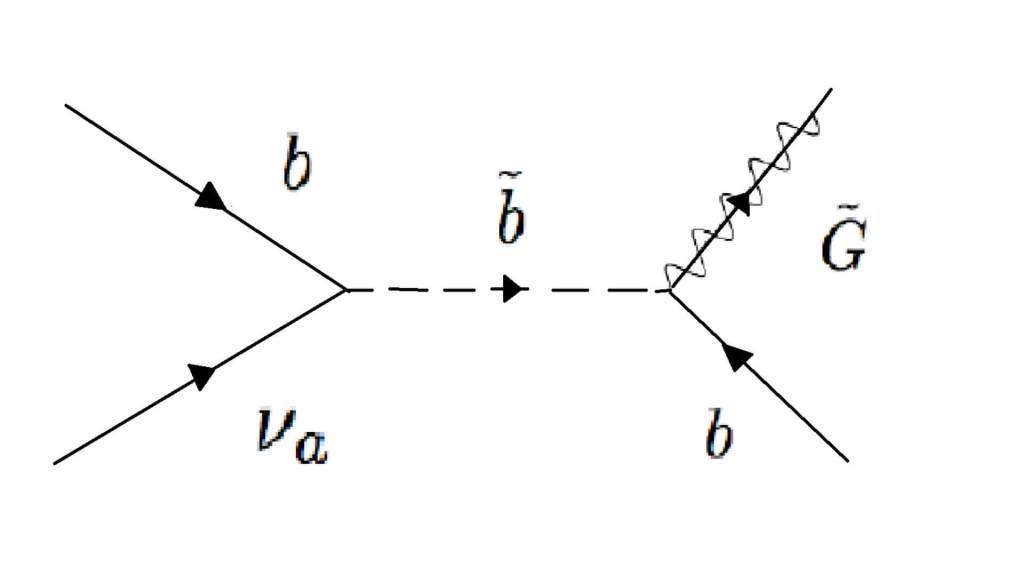

Aunque el gravitino sigue siendo esquivo, los físicos han buscado indicios de su existencia de manera indirecta. Un ejemplo es la búsqueda en experimentos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN. Allí se han realizado búsquedas de supersimetría en las que el gravitino sería la partícula invisible resultante en ciertos eventos. Por ejemplo, se han analizado colisiones que producen fotones de alta energía junto con un gran faltante de momento (energía ausente), lo cual sería consistente con la creación de un fotino o neutralino que luego decae en un gravitino invisible más un fotón. Estos experimentos comparan los datos obtenidos con las predicciones de modelos supersimétricos para ver si aparecen excesos inesperados de eventos. Hasta ahora, los resultados no han revelado señales de nuevas partículas, por tanto, los eventos observados encajan con las previsiones del Modelo Estándar, y se han establecido límites que excluyen cierto rango de masas para las posibles superpartículas. En resumen, ninguna traza atribuible a gravitinos (ni a otras partículas supersimétricas) ha sido confirmada en los detectores.

Por otro lado, si el gravitino fuera la materia oscura del universo, su detección directa sería extraordinariamente difícil. Los experimentos de detección directa de materia oscura (que buscan choques con núcleos, por ejemplo) están diseñados generalmente para partículas que al menos interaccionen débilmente; un gravitino, interactuando solo gravitatoriamente, tendría probabilidades prácticamente nulas de ser captado en estas instalaciones. Tampoco se descarta intentar detecciones indirectas: si los gravitinos fueran inestables y decayeran (muy raramente) emitiendo, digamos, rayos gamma o neutrinos, en principio podríamos buscar señales sutiles de esos productos en telescopios de rayos gamma o detectores de neutrinos. Sin embargo, la vida media esperada de un gravitino inestable suele ser tan grande (muchísimo mayor que la edad del universo en muchos casos) que cualquier señal de desintegración sería extremadamente tenue.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: