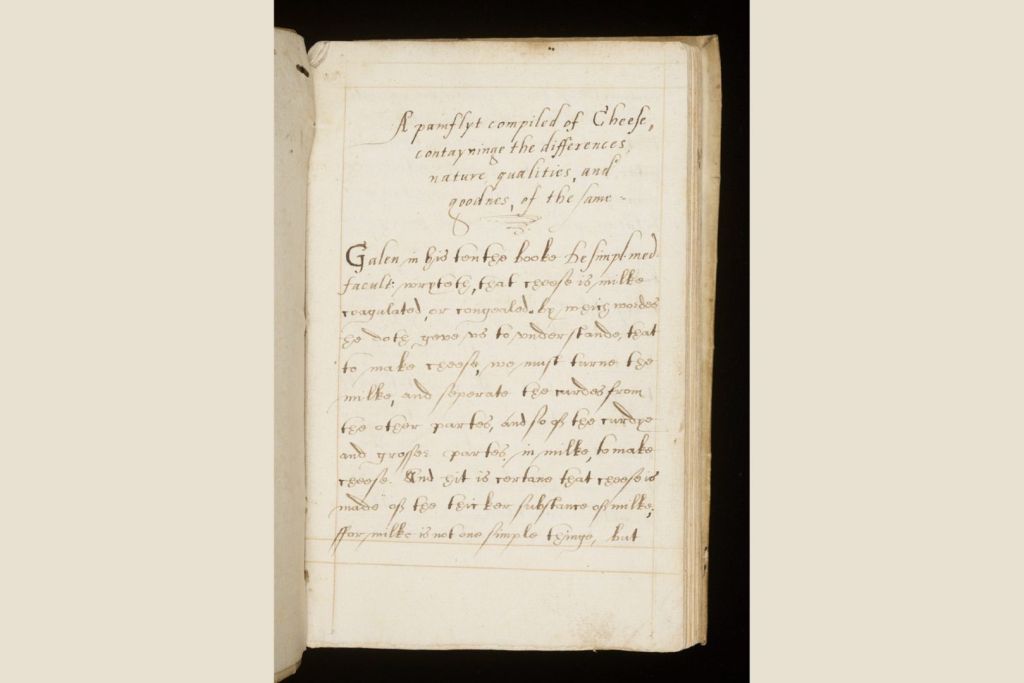

En la Inglaterra isabelina, cuando los saberes culinarios aún se transmitían más por experiencia que por escritura, alguien se atrevió a compilar el primer tratado conocido en lengua inglesa dedicado por completo al queso. Un volumen manuscrito que, durante siglos, permaneció oculto al mundo académico y que ahora, gracias a la labor de la Universidad de Leeds y un grupo de especialistas en recreación histórica de Kentwell Hall, sale a la luz con todo su contenido, tan curioso como revelador. Su título, largo y enfático como mandan los cánones del siglo XVI, resume su propósito: A pamflyt compiled of Cheese, contayninge the differences, nature, qualities, and goodnes, of the same, que puede traducirse como Un panfleto recopilado sobre el queso, que contiene las diferencias, naturaleza, cualidades y bondades del mismo.

Descubierto en una subasta en 2023 y fechado en torno a la década de 1580, el tratado no solo ofrece un retrato insólito del conocimiento quesero de la época, sino que también arroja luz sobre cómo los ingleses del Renacimiento entendían la salud, la medicina y la alimentación como un todo. El volumen, de 112 páginas y encuadernado en vitela, pertenece ahora a las Colecciones Culturales de la Universidad de Leeds, y ha sido transcrito recientemente para su consulta digital.

Queso, medicina y equilibrio corporal

Más allá de clasificar variedades y técnicas de producción, el tratado establece principios dietéticos que podrían parecer sorprendentemente actuales. Se detalla, por ejemplo, que no todos los cuerpos digieren el queso de igual manera, una noción que remite al moderno concepto de intolerancia láctea, aunque en aquel entonces se explicaba a través de la teoría de los humores: según el equilibrio entre calor, frío, humedad y sequedad del cuerpo y del alimento, un queso podía ser benéfico o dañino. Para saber si conviene o no comerlo, recomendaba observar tanto la constitución del cuerpo como la “temperancia” del queso.

Lo interesante es que este enfoque médico no era patrimonio exclusivo de eruditos. Según el autor del manuscrito —cuya identidad sigue siendo un misterio—, la sabiduría popular era clave para resolver dudas dietéticas: cuando las fuentes eruditas se contradecían, consultaba a campesinos y productores con experiencia real en la fabricación del queso. Este recurso a la tradición oral le da al texto una dimensión antropológica inesperada.

Manual técnico, recetario y curiosidades

El manuscrito ofrece una visión detallada de los tipos de leche empleados en la elaboración del queso. Acepta sin escándalo el uso de leche de camella, burra y yegua, pero lanza una seria advertencia sobre la leche de perro, que, según el tratado, podría provocar un parto prematuro en mujeres embarazadas. En cambio, descarta por completo la utilización de leche materna humana, aunque admite haber oído hablar de estas prácticas en otras regiones.

En lo que respecta al momento de consumo, el tratado recomienda comer queso al final de las comidas, ya que, según la lógica de la época, facilitaba la digestión al “presionar” los alimentos hacia el fondo del estómago. La idea de que el queso cierra una comida no parece haber cambiado mucho en estos siglos.

Más llamativo aún es el apartado dedicado a aplicaciones medicinales. Inspirado en tratados antiguos, como los de Galeno, el texto describe remedios tan impactantes como una mezcla de queso rancio con grasa de tocino para tratar la gota. Aplicado sobre las “articulaciones nudosas”, el ungüento habría provocado, supuestamente, la apertura de la piel sin necesidad de bisturí, dejando escapar el mal acumulado. Más allá de su dudosa efectividad, el pasaje evidencia un sentido del humor macabro que probablemente no ha perdido su efecto con el paso del tiempo.

La dimensión religiosa y social del queso

El tratado no escapa a las tensiones religiosas de su tiempo. Entre los temas abordados, aparece la duda sobre si el queso podía consumirse en días de ayuno religioso, debido al uso de cuajo de origen animal. Algunas alternativas sugeridas incluyen el uso de tripas de pescado para cuajar la leche, una solución que resuena sorprendentemente con las preocupaciones actuales sobre los ingredientes de origen animal en la alimentación.

También hay observaciones sobre métodos para conservar el queso por largo tiempo. Para fabricar el llamado “Suffolk Thump”, un queso duro pensado para ser almacenado durante meses, el tratado recomienda desnatado total, eliminando toda la grasa. Sin embargo, el autor no lo tenía en alta estima: lo describe como un producto de escasa calidad, siguiendo el refrán inglés de que es “mal queso cuando la mantequilla ya ha ido al mercado”.

Aunque el autor del manuscrito no ha sido identificado, sí se conocen algunos de sus lectores y poseedores. Entre ellos, un miembro del Parlamento, un médico de la reina Isabel I y un noble vinculado al círculo de los Dudley, una poderosa familia cortesana. Esto sugiere que el tratado circuló en ambientes cultos y políticos, lo que refuerza su valor como documento histórico.

Los expertos en paleografía e historia de la alimentación señalan que el texto contiene indicios suficientes —como el estilo caligráfico, los dialectos empleados o las menciones geográficas— para que en el futuro pueda atribuirse su autoría con más precisión. Por ahora, sigue siendo una joya anónima que, tras más de cuatro siglos, aún tiene mucho que decir.

La importancia de lo artesanal

La difusión pública del manuscrito, que ahora puede consultarse en línea junto con su transcripción moderna, ha reabierto debates sobre la quesería artesanal frente a la industrial. Si bien hoy la mayoría del queso se produce en fábricas, los conocimientos recogidos en este tratado muestran que, ya en el siglo XVI, existía una comprensión profunda del papel del entorno, la leche y los métodos tradicionales en la calidad del queso. Algo que la ciencia contemporánea empieza a redescubrir.

La presentadora Sheila Dillon, que ha dedicado un episodio de su programa en la BBC al “Pamflyt”, reflexiona sobre cómo este tipo de saberes antiguos refuerzan la importancia de la producción local y la diversidad quesera frente a la homogeneización de la industria láctea moderna. El manuscrito, lejos de ser una simple rareza, se convierte así en un testimonio de la sofisticación cultural, médica y gastronómica de una época que todavía tiene mucho que enseñarnos.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: