Cada vez más personas pueden ver auroras boreales sin moverse del sur de Europa. Lo que antes era una rareza reservada a las regiones polares ahora se cuela en los informativos con una frecuencia inusitada. ¿Qué está pasando con el Sol? La respuesta no se encuentra en una tormenta solar aislada, sino en un ciclo más profundo, largo y hasta ahora poco comprendido.

Un reciente estudio, publicado en la revista Space Weather, sugiere que un ciclo solar centenario conocido como el Ciclo Centennial de Gleissberg (CGC) está saliendo de su fase mínima. Este cambio podría explicar la intensificación inesperada del actual máximo solar, y plantea que en las próximas décadas podríamos experimentar un aumento sostenido en la actividad del Sol. El artículo, liderado por Kalvyn Adams, respalda esta hipótesis con datos concretos sobre el comportamiento de los protones atrapados en el cinturón de radiación terrestre, mostrando que el cambio ya está en marcha.

El ciclo que no está en los pronósticos

La mayoría de las previsiones sobre el comportamiento del Sol se basan en su ciclo de 11 años, donde se alternan fases de baja y alta actividad. Sin embargo, desde hace décadas se sospecha que existen patrones más largos. Uno de ellos es el CGC, un ciclo de entre 80 y 100 años que modula la intensidad de los ciclos solares más breves. Aunque fue identificado en el siglo XX, solo en tiempos recientes hemos empezado a recoger datos capaces de evidenciarlo con precisión.

El nuevo estudio analiza el flujo de protones en la cinturón de radiación interno, una región crítica del entorno espacial terrestre. Según los investigadores, “la reciente subida en la actividad solar ha provocado un descenso significativo en el flujo de protones, lo que concuerda con el final del mínimo del ciclo Gleissberg”. Esta observación permite concluir que estamos en plena transición hacia una etapa de mayor agitación estelar.

Los autores también explican que esta relación inversa entre el flujo de protones y la actividad solar se debe al efecto de la radiación extrema del Sol sobre la atmósfera superior de la Tierra. Cuando el Sol está más activo, calienta y expande la atmósfera, lo que aumenta las colisiones con partículas cargadas y reduce la población de protones en las zonas estudiadas.

Lo que revelan los satélites

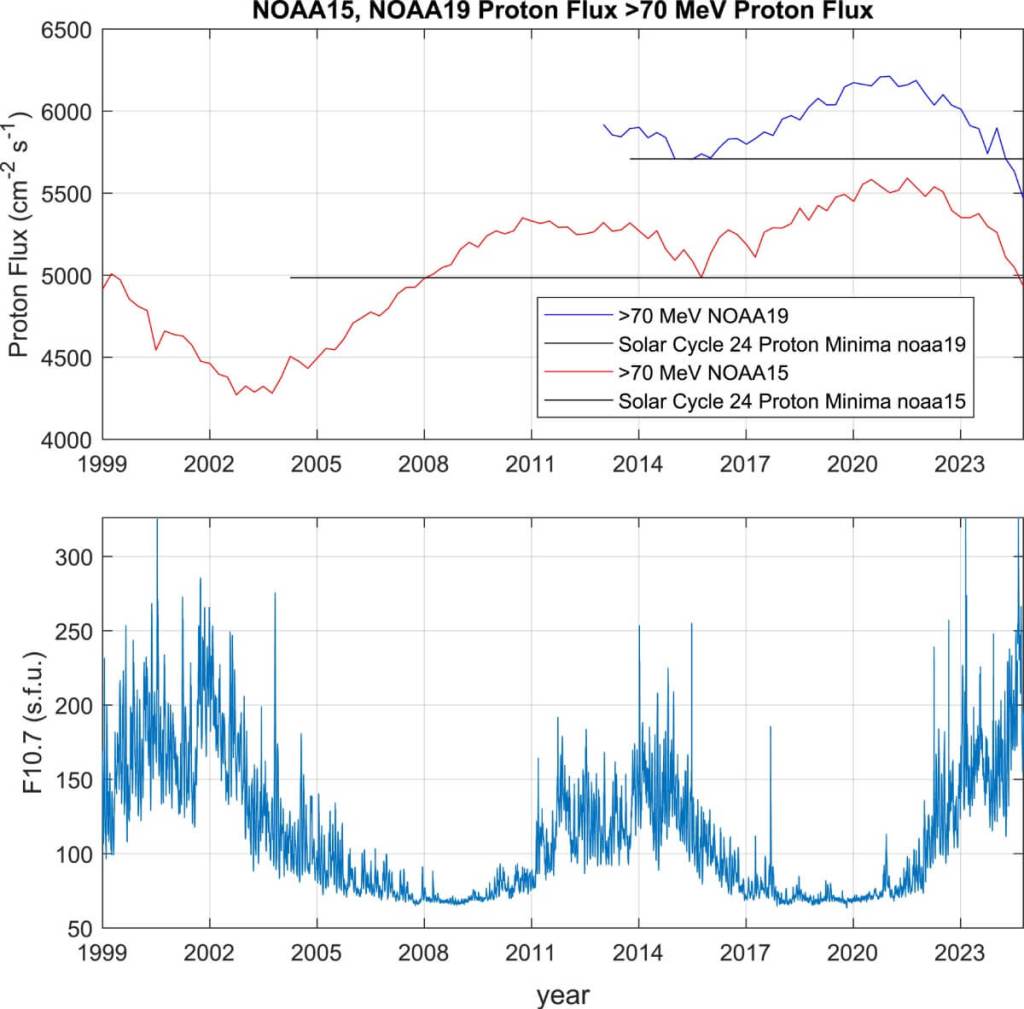

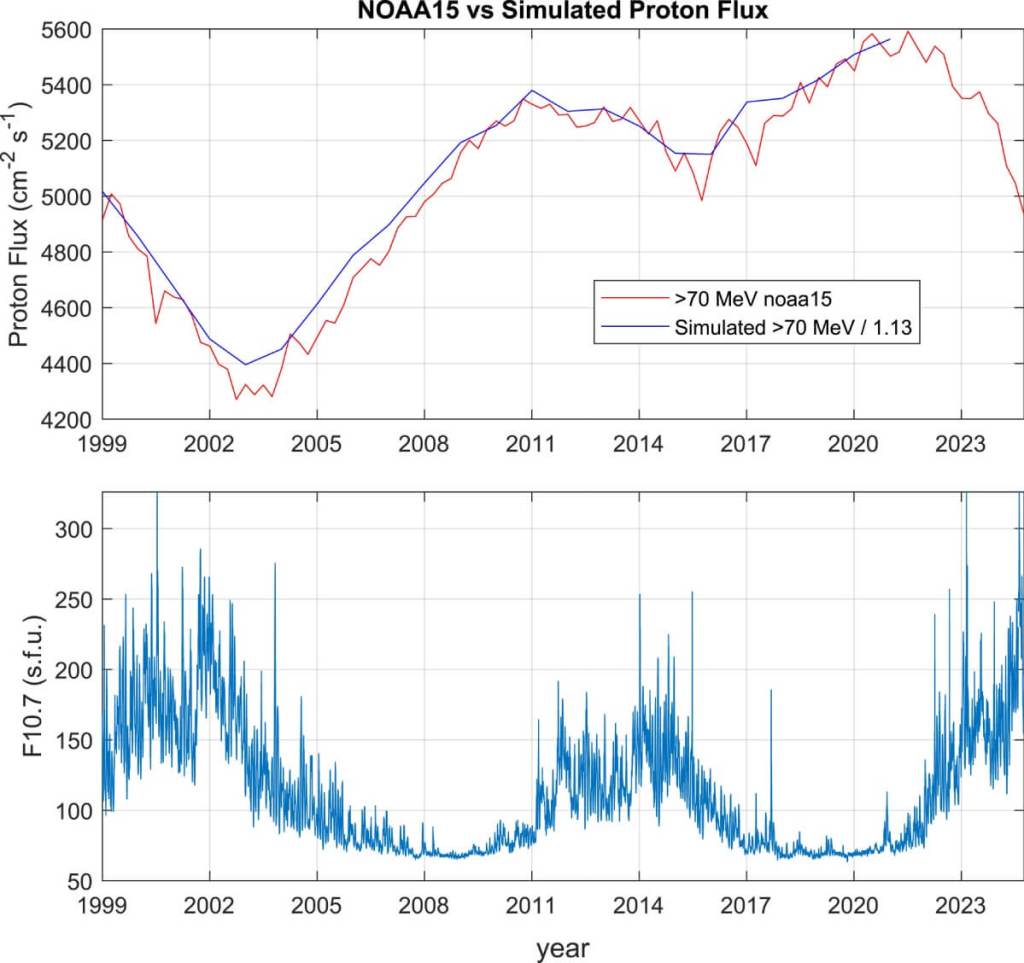

El equipo utilizó datos de los satélites NOAA-15 y NOAA-19, que sobrevuelan una zona clave llamada la Anomalía del Atlántico Sur, donde el campo magnético terrestre es más débil y permite una observación más directa del cinturón de radiación. Este punto geográfico funciona como una “ventana natural” que ha facilitado un seguimiento prolongado de las partículas de alta energía en la atmósfera.

Entre 1998 y 2021, el flujo de protones observados en esta región creció de forma constante, coincidiendo con la disminución progresiva de la actividad solar. Pero desde 2022 los datos muestran una caída brusca, que los autores interpretan como un punto de inflexión en el ciclo Gleissberg. “La actividad solar continúa aumentando, lo que provoca una mayor pérdida de protones en la atmósfera expandida”, indican en el artículo.

Además, los modelos desarrollados para predecir estos cambios, basados en el índice F10.7 como proxy de la radiación extrema ultravioleta (EUV), coinciden con las mediciones reales. Esto refuerza la idea de que estamos entrando en una nueva etapa de hiperactividad solar que podría durar entre 40 y 50 años, hasta alcanzar el máximo del ciclo centenario.

Consecuencias más allá de las auroras

El impacto de esta nueva fase no se limita a las luces del cielo. Un aumento sostenido de la actividad solar puede afectar gravemente a los satélites que orbitan la Tierra. Durante los máximos solares, la atmósfera se expande y provoca una mayor fricción sobre los satélites de baja órbita, lo que puede terminar sacándolos de su trayectoria o dañando sus sistemas electrónicos.

El estudio advierte que “este cambio en el clima espacial tendrá implicaciones para el diseño y operación de futuras misiones satelitales”. Con el auge de las megaconstelaciones privadas de satélites, muchos dispositivos podrían no estar preparados para soportar niveles elevados de radiación durante décadas seguidas.

Otro aspecto preocupante es la exposición a radiación de los astronautas. En las próximas décadas se espera un aumento de misiones tripuladas a la Luna y Marte, así como un crecimiento del turismo espacial. Si se confirma una mayor intensidad solar sostenida, los protocolos de seguridad deberán adaptarse para evitar que la radiación comprometa la salud de las tripulaciones.

Una predicción con reservas

Aunque el estudio está respaldado por datos sólidos y bien procesados, no todos los expertos están convencidos. El físico solar Scott McIntosh, que no participó en la investigación, señala que aún es “demasiado pronto para sacar conclusiones firmes sobre el ciclo Gleissberg”. Según su valoración, el descenso en el flujo de protones observado desde 2022 podría deberse a una variación puntual, no necesariamente a una tendencia de fondo.

Este escepticismo tiene una base razonable: los registros detallados de este tipo de fenómenos solo abarcan unas pocas décadas, lo que complica la validación de ciclos tan largos como el CGC. No obstante, incluso los críticos reconocen que el trabajo de Adams y sus colegas es riguroso y puede contribuir a mejorar las predicciones solares futuras.

El propio Adams reconoce esta incertidumbre. En el artículo, se afirma que “las observaciones proyectan una disminución promedio del flujo de protones de la zona interna tras el máximo del Ciclo Solar 25”, lo cual se alinea con la hipótesis del ciclo Gleissberg, pero aún necesita ser confirmado con más datos en los próximos años.

Qué esperar de aquí en adelante

Si las proyecciones son correctas, el próximo gran máximo del CGC ocurrirá hacia el año 2070, durante el Ciclo Solar 28. Hasta entonces, podríamos enfrentarnos a tormentas solares más frecuentes e intensas, con episodios de auroras en latitudes medias, interrupciones en las comunicaciones y posibles efectos sobre las redes eléctricas.

Los autores del estudio enfatizan la importancia de integrar este tipo de ciclos a largo plazo en los modelos de predicción solar. Las agencias espaciales y los operadores de satélites deberán considerar no solo las fluctuaciones de 11 años, sino también tendencias más profundas que pueden alterar la dinámica espacial durante generaciones enteras.

Este trabajo marca un paso importante en esa dirección, ampliando la visión del clima espacial más allá de los marcos habituales y abriendo la puerta a una comprensión más precisa y completa del comportamiento del Sol. Queda por ver si el CGC realmente está despertando, pero lo cierto es que el Sol nos está enviando señales que no podemos ignorar.

Referencias

- Adams, K., Bregou, E., Hudson, M., Kress, B., & Selesnick, R. (2025). Turnover in Gleissberg Cycle dependence of inner zone proton flux. Space Weather, 23, e2024SW004238. https://doi.org/10.1029/2024SW004238.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: