El siglo XIX arrancó con la caída del Antiguo Régimen y su sustitución por –efímeros– regímenes liberales. La herencia de la Revolución Francesa proclamaba “libertad, igualdad, fraternidad” y se fundamentaba en principios tan nobles como la equidad ante la ley y el rechazo de los privilegios de clase; pero ese pacto olvidaba por completo a la mujer.

La discriminación por sexo era, desde la cuna, una fuente de derecho. Era una marginación interdisciplinar: la política, la economía, la cultura y la religión prescindieron de las mujeres por considerarlas imperfectas y no aptas para la vida pública. El mismo filósofo John Locke (1632-1704), defensor radical de la autonomía del individuo –“Nadie puede ni debe someterse a otro”–, apoyaba en cambio la imposición del hombre sobre la mujer.

De sierva a ángel del hogar

En España, una sociedad mayoritariamente rural, ensimismada, con los estamentos de la nobleza y el clero taponando todo avance, los cambios tardarían en llegar. En los siglos anteriores, la mujer era una sierva doméstica por imposición divina. Era la ideología de la Iglesia expresada en La perfecta casada, de Fray Luis de León: “No las dotó Dios ni del ingenio que piden los negocios mayores, ni de fuerzas (…); conténtense con lo que es de su suerte, y entiendan en su casa y anden en ella, pues las hizo Dios para ella sola”.

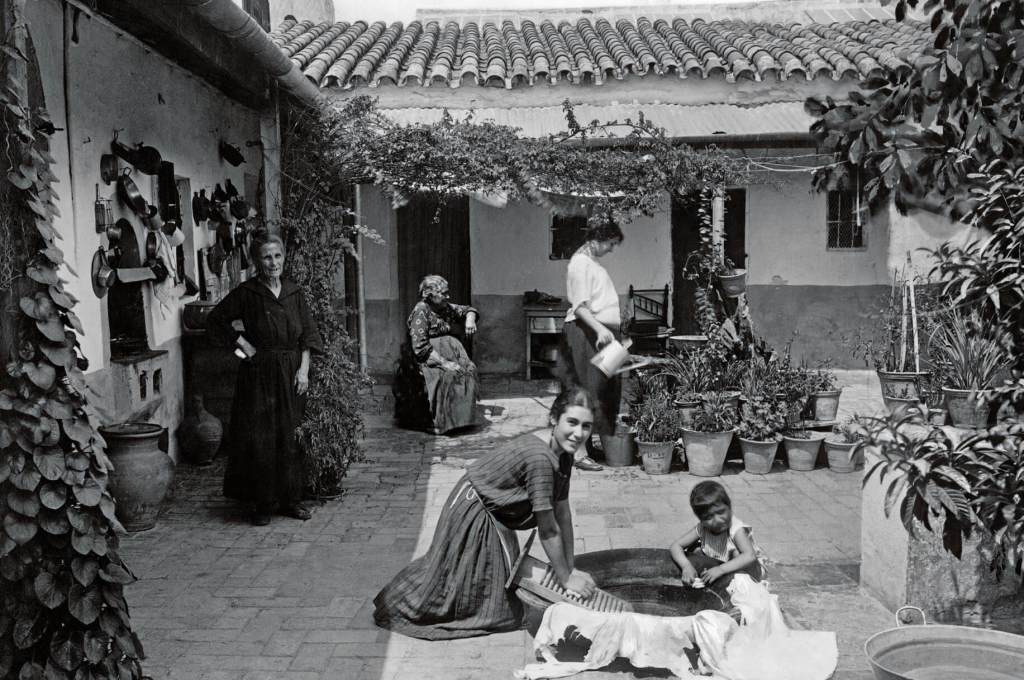

Era un modelo adaptado a la economía de subsistencia de la época: la mujer debía cuidar la casa y ayudar tejiendo o en faenas agrícolas al incremento del patrimonio del marido.

Durante el XIX, varía el modelo productivo. La nueva clase emergente, la burguesía, se articulaba en torno al sentido de la propiedad, y el núcleo último en que se materializaba era la familia. La mujer, sublimada ahora en sus destinos domésticos, sería considerada “ángel del hogar”: la esposa abnegada, la madre afectiva.

Es una visión estática de la familia como fundación patriarcal en la que el marido acapara el poder cotidiano y la administración económica, incluso si el salario proviene de su cónyuge. La mujer y los hijos deben, sin más, soportar una disposición de sumisión y obediencia. Así sucedía en los estratos medios y en la aristocracia. Las mujeres de las clases más bajas, obligadas a trabajar en el campo o en la industria por un mínimo sustento, no eran consideradas y, aun así, poder regresar al hogar para atenderlo más horas era para ellas su última aspiración.

Las que se salían de la norma e intentaban tener un mínimo de independencia viviendo solas, buscando una mejor colocación, viajando o adquiriendo cultura (a veces, leyendo a escondidas) recibían el rechazo social y la vergüenza pública y, si reincidían, la aplicación de una legislación realizada para someterlas. Quedaban marcadas por una comunidad que no admitía la vulneración de sus principios.

Esas leyes, cuajadas de machismo, revocaban el eufemismo del “ángel del hogar”. Como ejemplo, la tipificación del adulterio en el Código Penal de 1870, vigente –salvo en el breve interludio republicano– hasta 1963. Para el hombre casado, solo había adulterio si era persistente y público (a menudo, “amancebándose” con la amante en el domicilio).

Decía el artículo 438: “El marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el acto a esta o al adúltero, o les causare alguna de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si les causare lesiones de otra clase, quedará exento de pena”. Si era al contrario, la mujer era considerada parricida y la aguardaban la cadena perpetua o la condena a muerte. Otro caso: las viudas debían esperar como mínimo un año antes de volver a casarse, “porque pudiera ocurrir que hubiera quedado embarazada del primer marido y que, por el inmoderado ardor con que se entrega al nuevo cónyuge, se extinga, antes de nacer, la esperanza de hombre que lleva en sus entrañas”.

La educación como factor clave

El sistema se cimentaba distanciando a la mujer de la esfera pública, el trabajo cualificado y la educación. España inauguró el XIX con un analfabetismo del 94% de la población, que se redujo hasta el 64% a finales de siglo. Tan escandalosas cifras eran aún mayores en el género femenino.

La Ley Moyano de 1857, vigente hasta finales de la Segunda República, supuso una mejora al establecer por primera vez la enseñanza elemental obligatoria a niños y niñas de seis a nueve años. Unas buenas intenciones que acabaron chocando con la carencia de medios y, de nuevo, con la segregación práctica de las niñas de los conocimientos de ciencia y de todo aquello que no fuera la lectura y escritura más básica en torno a la doctrina católica.

Ahora bien, si el horizonte de la mujer no era más que ser esposa y madre, una mejora educativa la dispondría a ser precisamente mejor esposa y mejor madre. “Cuanto más semejante sea la inteligencia de hombre y mujer, más armónica será su convivencia”, diría Concepción Arenal. Con ese enfoque tan particular de igualdad educativa nacerá el feminismo español. Evidentemente, enseguida a las mujeres instruidas los perfiles de madre amantísima y esposa obedientísima les quedarían muy estrechos.

El krausismo, movimiento intelectual de gran vigencia en la España de la época, inspirado en el pensador alemán Karl Krause (1781-1832), defenderá la racionalización de la educación y la cultura española sustituyendo el tradicional modelo católico por una religión semisecularizada de moral austera y una educación igualitaria fundamentada en el cultivo de la ciencia.

Los krausistas crearon la Escuela de Institutrices en 1869 y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer en 1870, con el objetivo de fomentar la formación de la mujer en todas las esferas y ampliar su abanico profesional. Hallaron una violenta oposición en los ambientes tradicionales y bajo influencia de la Iglesia, pero junto a los positivistas de final de siglo agitaron las conciencias femeninas.

Por su parte, la Iglesia vio la posibilidad de liderar un movimiento ‘feminista’ católico y tolerable, máxime con una feligresía cada vez más femenina. Resulta curioso que el catolicismo, con su discurso centrado en impedir que la mujer trabajara fuera del hogar, desarrollara corrientes que apadrinaban un movimiento en contra de la hostilidad antifemenina de algunos liberales y progresistas, que predicaban, en una especie de esencialismo biológico, la inferioridad intelectual de la mujer. “La razón y el espíritu no residen en el cerebro. Lo repetimos una y mil veces: el alma no tiene sexo”, diría la feminista conservadora Concepción Gimeno de Flaquer.

El modelo de confinamiento de la mujer en el hogar, su alejamiento de lo público y su discriminación educativa, vigentes tantas décadas, estaban agotándose por sus propias incongruencias.

El incipiente feminismo español

Las particularidades de España no fueron las mejores para un feminismo burgués. Cuando se empezó a desarrollar resultó inocuo, tendente más a la caridad que a la mejora de derechos. En efecto, este primer feminismo fue pragmático, sin mucha visión de futuro: buscaba aliviar más que cambiar, ensayando lo más factible y adaptándose a las particularidades del momento. Figuras importantes en su evolución serían Fernán Caballero, Carolina Coronado, Rosalía de Castro, Consuelo González Ramos, Gertrudis Gómez de Avellaneda o Emilia Pardo Bazán.

Entre estas pioneras destaca Concepción Arenal (1820-1893), cercana al krausismo, la primera que se levantó contra la exclusiva misión de esposa y madre “que convierte indefectiblemente en un juguete” a la mujer. Limitarla a esas funciones, diría, equivale a decir que no puede ser más y fulminar así su desarrollo. Para Arenal, la mujer debe reafirmar su personalidad con independencia de su estado. Defensora de la igualdad educativa, ella misma sufrió discriminación.

Otra figura a resaltar, algo posterior, sería Carmen de Burgos (1867-1932), escritora con numerosos seudónimos y primera corresponsal de guerra y periodista de columna fija española, adscrita a la generación del 98. Ávida organizadora de tertulias –donde se mostraría la evolución de su pensamiento desde el reformismo a posiciones más beligerantes (defensa del divorcio y el sufragio universal, etc.)–, obtuvo en 1903 una columna sobre costumbres y modas en el Diario Universal en la que introduciría temática feminista.

Lideró asimismo la primera manifestación reivindicativa de las sufragistas en España, el 31 de mayo de 1921. Carmen fue precursora en la lucha por las conquistas sociales de la mujer que abanderarían Clara Campoamor y Victoria Kent, entre otras, durante la II República.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: