El alma de Polonia es indestructible y se levantará de nuevo como una roca, que puede permanecer sumergida durante un tiempo por la marea, pero que nunca deja de ser una roca”. El autor de esta frase no es ningún nacionalista polaco, sino el inglés Winston Churchill, quien, en un famoso discurso del 1 de octubre de 1939, señaló que la invasión nazi de Polonia volvía sobre un problema histórico: “Polonia ha sido nuevamente invadida por las dos grandes potencias que la mantuvieron en cautiverio durante 150 años, pero no pudieron apagar el espíritu de la nación polaca”.

La otra potencia a la que se refería Churchill era Rusia, que, meses antes –en agosto–, había convenido con la Alemania de Hitler un pacto secreto para dividirse Polonia en sendas zonas de influencia.

Vecinos conflictivos

Pocas naciones como Polonia han vivido su historia siempre amenazadas por tan poderosos e invasivos vecinos. Situada entre Alemania y Rusia, su ubicación geográfica le llevaba causando problemas no ya desde finales del siglo XVIII, como señalaba Churchill, sino prácticamente desde un siglo antes, cuando, por su lado oriental, Rusia empezó a crecer y querer transformarse en un imperio, mientras que, en su frontera occidental, Prusia se removía nerviosa para ensanchar sus dominios, en lo que sería el primer atisbo de conseguir el Lebensraum (“espacio vital”) que Hitler adoptaría más tarde como principio esencial de su política.

En la Edad Media, Polonia había sido primero ducado (966) y luego reino (1295). A partir del siglo XIV, entró en fuerte antagonismo con la Orden de los Caballeros Teutones, cuyas incursiones medievales les habían permitido controlar Prusia Oriental y Lituania y lograr importantes posesiones, como la ciudad portuaria de Danzig. Los teutones llevarían con ellos la lengua alemana y pondrían la primera piedra de las aspiraciones germánicas en la región.

En el siglo XVI, Polonia prosperó. El rey Segismundo II Augusto creó una entidad política llamada República de las Dos Naciones, o Mancomunidad de Polonia-Lituania, para garantizar la unidad de las que hasta entonces habían sido sus dos posesiones personales: el reino de Polonia y el ducado de Lituania. Fue un paso para perpetuar su legado, pues no tenía descendencia, a pesar de haberse casado tres veces. Sus posesiones llegaban hasta las llanuras de Ucrania, territorio que en el siglo XVI venía a ser una suerte de “Indias polacas” y que mantenía alejados a los polacos de los rusos, cuyo imperio aún no había dado sus primeros pasos, como tampoco tenían fuerza los pequeños principados alemanes. Polonia, además, era el granero de Europa.

Reyes que reinan pero no gobiernan

Para que no se repitiera el problema sucesorio, se declaró la monarquía electiva; algo muy cómodo para los nobles, pues les otorgaba la capacidad de ofrecer la corona a quien les pareciera más oportuno en cada momento. Además, impusieron al primer monarca al que se le ofreció el trono, el francés Enrique de Valois en 1573, la obligación de aceptar un contrato de veintiún puntos con múltiples limitaciones al poder regio: no podía decidir en solitario ni la creación de nuevos impuestos, ni la declaración de guerra, ni la paz, ni las levas masivas. Por supuesto, tampoco podía crear una dinastía. A estos puntos, que en adelante cada nuevo rey debería jurar para acceder al cargo, se los conoció como “Artículos de Enrique”.

Este sistema político, muy inhabitual en la época moderna, dotaría de una singularidad especial a Polonia dentro del panorama europeo, en un momento en el que se abandonaba el feudalismo para abrazar el absolutismo. Además, al incentivar la intromisión de intereses extranjeros para situar a sus respectivos candidatos a rey cada vez que llegara el momento de elegir sucesor, iba a ser causa de una letal inestabilidad para el país.

El problema resultaría perceptible a partir de finales del siglo XVII, cuando Rusia y Suecia se desplegaron en el mar Báltico para controlarlo. En ese momento, el importante frente costero polaco, con ciudades comerciales muy prósperas, sobre todo Danzig (el nombre alemán histórico de la actual Gdansk), se convirtió en objeto de deseo geoestratégico.

El rey de origen sajón Augusto II de Polonia, nombrado en 1697, cometería la temeridad de embarcarse en una guerra contra Suecia aliándose con Dinamarca y Rusia. El poderío militar polaco no podía compararse al sueco y, tras varias derrotas, pasó a depender del zar Pedro el Grande para lograr mantenerse en el trono. A partir de entonces, la influencia de Rusia iría acrecentándose hasta convertir a Polonia casi en un protectorado durante la época de la zarina Catalina la Grande.

Pero más actores internacionales iban a querer su parte de Polonia: el nuevo reino de Prusia, aceptado internacionalmente tras la Guerra de Sucesión Española, nacía con la aspiración de heredar los antiguos estados de los caballeros teutónicos, pero en la práctica se asentaba en las posesiones en Brandeburgo de la dinastía de los Hohenzollern. Federico II el Grande sería el rey que comenzaría a engrandecer Prusia a partir de 1740, y una de sus grandes obsesiones sería Polonia, con la aspiración muy particular de quedarse con la Prusia oriental, por entonces parte de Polonia pero que él reivindicaba como parte de la herencia teutónica.

Repartida tres veces… Y otra más

En 1772, los intereses de Prusia confluyeron con los de Rusia y Austria, los dos grandes imperios de la región, para colmar sus respectivas ansias de expansión repartiéndose Polonia. Los nobles polacos, que habían intentado oponerse militarmente al último rey instalado por Rusia, Estanislao Poniatowski, mediante un acuerdo llamado Confederación de Bar, apenas pudieron plantar cara.

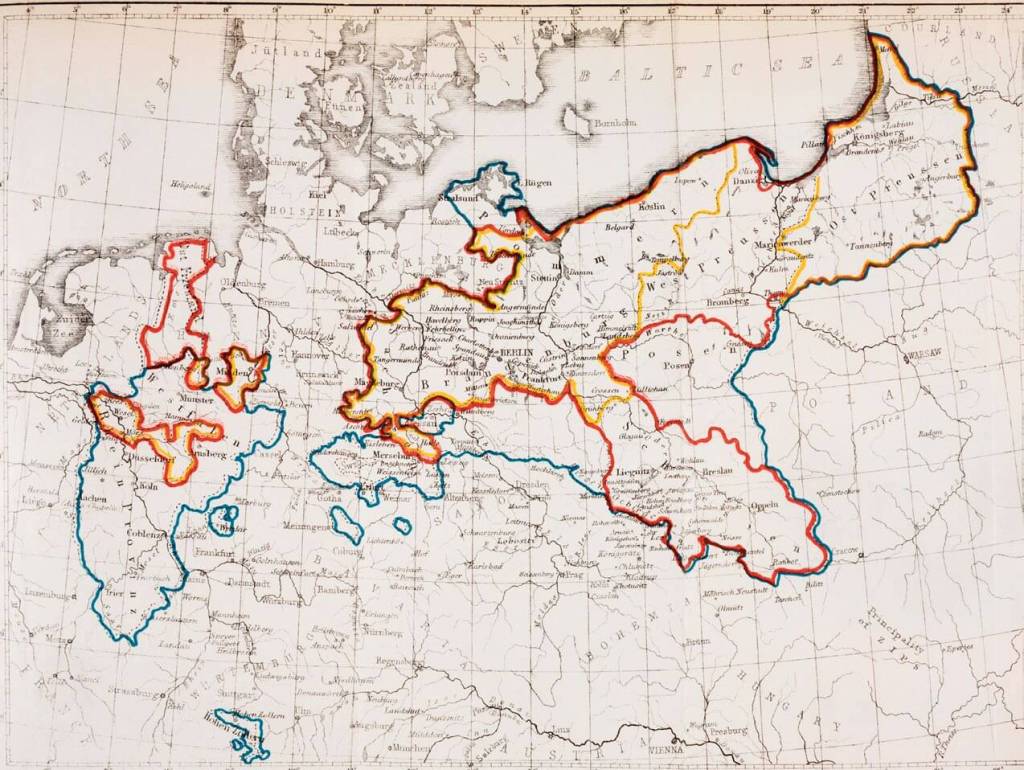

En las siguientes dos décadas, Polonia mengua políticamente. Las intentonas de la aristocracia no van a hacer sino provocar nuevas intervenciones de rusos y prusianos, que firmarán hasta dos repartos más de su territorio, en 1792 y 1795. A estos episodios se los conoce como las Tres Particiones de Polonia; fruto de ellos, el territorio propiamente polaco se redujo cada vez más.

Aun así, la identidad cultural polaca nunca llegó a extinguirse. Aglutinada sobre todo en torno al catolicismo, los intelectuales también contribuyeron con su cultivo de la lengua polaca. Esta llama mantenida viva ayudaría a que, cuando la llegada de Napoleón pusiera patas arriba el equilibrio europeo, los nacionalistas polacos −muchos de los cuales se habían refugiado en Francia− creyeran llegada la oportunidad de ampararse en los principios de la Revolución Francesa y en el general corso como aliado de sus aspiraciones. Este utilizaría a los polacos como ariete en su campaña contra Rusia y, a cambio, les concedería la creación del Ducado de Varsovia en 1807, con una legislación muy avanzada. El hábil emperador francés legitimó así su campaña contra Rusia llamándola la Segunda Guerra Polaca.

Pero, tras la derrota napoleónica, la Polonia histórica volvió a ser repartida en el Congreso de Viena (1814-1815). Quedaría dividida en seis entidades: un nuevo reino de Polonia, más pequeño que el ducado anterior y cuyo titular era el zar ruso Alejandro I; la zona oriental, anexionada directamente al Imperio ruso; la región de Galitzia, que pasó a Austria; Pomerania y el Gran Ducado de Posen, con los que se hizo Prusia, y Cracovia, que se convirtió en república pero tutelada por las potencias, a modo de ciudad libre.

Las nuevas divisiones iban a complicar la consolidación de una identidad polaca: aunque esta se avivase periódicamente al calor de las revoluciones nacionalistas de 1830 y 1848, sus características iban a diferir en cada región, sometida a la influencia de su respectiva metrópoli. Y el reino de Polonia sería integrado directamente al Imperio del zar después de la etapa de las revoluciones burguesas.

Alemania al ataque (cultural)

Otro de los procesos más relevantes fue la germanización de las provincias polacas en manos de Prusia a partir del Segundo Reich (1871) del canciller Von Bismarck. Este convirtió el Kulturkampf, o “combate cultural”, en uno de sus objetivos más importantes: se trataba de limitar la influencia de la Iglesia católica respecto al Estado, ya que aquella favorecía la educación en polaco, de manera que los hijos de alemanes instalados en Posen o Pomerania “eran oficialmente designados como polacos”, según señalaba con preocupación el propio canciller. Su contramedida fue imponer el alemán como única lengua de la administración local, los tribunales y, a partir de 1887, también los colegios.

La división se mantuvo mientras lo hizo el equilibrio entre Rusia, el Reich alemán y Austria, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial iba a tener importantes consecuencias sobre Polonia. La debilidad militar del zar Nicolás II facilitó la Ofensiva de Gorlice-Tárnow de 1915, que puso en manos de los imperios centrales (Alemania y Austria) todo el territorio histórico polaco. Estos instituyeron un Consejo de Regencia para nombrar un nuevo rey favorable a sus intereses, pero nunca se llegó a elegirlo.

Las tornas cambiaron con la derrota de alemanes y austríacos en 1918. Por primera vez en más de un siglo, Polonia podía incorporarse al concierto de las naciones, aspiración favorecida por los aliados, que simpatizaban desde hacía tiempo con esta causa que muchos exiliados llevaban décadas defendiendo ante los círculos influyentes de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos; de hecho, se había fijado como uno de los objetivos de guerra de estos aliados unidos en torno a la Triple Entente.

Aprovechando tal coyuntura favorable, al poco de firmarse el armisticio –noviembre de 1918– se constituyó la Segunda República Polaca, cuyo jefe de Estado y comandante en jefe sería el general Józef Pilsudski, que había mandado a las Legiones Polacas de los imperios centrales pero había acabado enfrentado con estos y preso en Alemania.

El “corredor polaco”

El Tratado de Versalles favoreció la viabilidad del nuevo Estado. La medida más importante fue la creación del llamado “corredor polaco”, destinado a darle a Polonia una salida al mar y un puerto bajo su soberanía. El área del corredor eran 140 km en el Báltico al oeste de Danzig (Gdansk), para lo cual se cedió a Polonia la mayor parte de Pomerania, que hasta entonces formaba parte de la Prusia Occidental alemana. El puerto era Danzig, con una mayoría de población germana, pero se buscó una solución de compromiso que consistió en declararla ciudad libre, gobernada directamente por la Sociedad de Naciones. Desde el punto de vista alemán, el establecimiento del “corredor polaco” era un obstáculo, ya que dejaba aislada a Prusia Oriental del resto del territorio germánico.

Polonia también consiguió más concesiones territoriales importantes, como Poznan y su región de influencia, Posnania. Sobre otras zonas que reclamaba, como la Alta Silesia o la parte meridional de la Prusia Oriental, las potencias declararon que se celebrarían plebiscitos para garantizar el respeto a la voluntad de los pueblos.

La existencia del nuevo Estado polaco de entreguerras no fue lo apacible que pudiera pensarse. Las relaciones con prácticamente todos sus vecinos −la Rusia bolchevique, Alemania y Checoslovaquia− resultaron conflictivas desde el principio.

A Pilsudski le preocupaba frenar al bolchevismo ruso, con Lenin empeñado en internacionalizar la Revolución. Para plantarle cara, el líder polaco concibió la idea de una federación de países orientales con un Estado ucraniano tutelado por Polonia. Creyendo que el ejército ruso estaba en una situación de debilidad tras la Revolución, lanzó una ofensiva sobre Kiev para anexionársela, pero el ataque borró las diferencias entre rojos y blancos rusos, unidos ante el enemigo exterior.

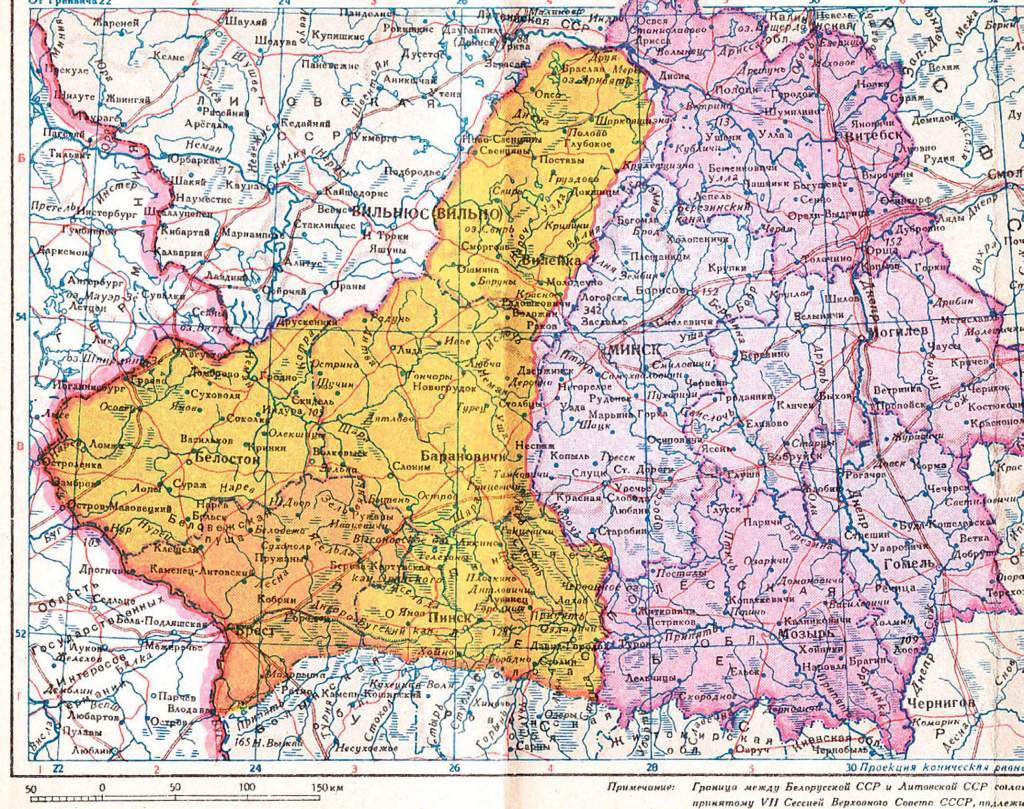

Comenzaba así la Guerra Polaco-Bolchevique, que concluiría en 1921 con el Tratado de Riga. Este proporcionó ganancias territoriales a Polonia, pero no le permitió realizar el proyecto federativo de Pilsudski. En la recién creada República Socialista de Ucrania (una de las fundadoras de la URSS) quedaron muchos habitantes polacos, mientras que otros ucranianos acabaron constituyendo una minoría en los nuevos territorios de Polonia. Nadie estaba satisfecho.

Un peón en la gran batalla

El antagonismo con Alemania reapareció con crudeza en el plano económico a partir del 1 de enero de 1925, cuando expiraron los plazos impuestos por el Tratado de Versalles a Alemania que la obligaban a otorgar el estatus de “nación más favorecida comercialmente” a Polonia y a otras potencias próximas a la Triple Entente. En cuanto pudo, Alemania paralizó la compra de carbón polaco, que era la principal fuente de ingresos para la Alta Silesia, y pidió contrapartidas territoriales para reactivarla. Además de esto, la firma, a finales de 1925, del Tratado de Locarno, por el que Alemania aceptaba sus fronteras occidentales pero dejaba abiertas a revisión las orientales, sin que las potencias aliadas se lo impidieran, ocasionó gran frustración en Polonia.

También tenía malas relaciones con Checoslovaquia, con la que se disputaba Cieszyn, una ciudad fronteriza que, tras la Conferencia de Spa de 1920 – uno de los encuentros internacionales subsiguientes a Versalles–, dejó en territorio checoslovaco a una población mayoritariamente polaca.

Ya en los años 30 y con el país debilitado por la Gran Depresión, Pilsudski intentó una política de apaciguamiento de sus vecinos similar a la que llevarían a cabo más tarde las potencias occidentales. Así, firmó pactos de no agresión con la URSS (1932) y con Alemania (1934). Hitler, por entonces, quería alejar a Polonia de Francia, su tradicional aliado.

Pero, en los años siguientes, la visión del dictador nazi se hizo más ambiciosa. Planeó utilizar a Polonia como un Estado satélite −o más bien vasallo− en su ansiada ganancia de “espacio vital”, que debía llevarle hacia Rusia. En realidad, su idea no era muy distinta a la de Napoleón. Polonia volvía a ser un peón que sacrificar en una batalla mayor.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: