El triunfo universal de la técnica ha puesto patas arriba, en mayor o menor medida, todas las profesiones, pero en el caso del espionaje la revolución ha sido copernicana. Está claro que no es lo mismo transmitir un mensaje mojando la pluma en leche o en zumo de limón que encriptar un documento en base digital.

Hoy los espías son un poco ingenieros, un poco químicos, un poco informáticos, un poco de todo, pero antes no era así. A los de antaño les bastaba con tener sentido común, buena memoria, un certero golpe de vista y, antes que nada, una gran discreción.

El antiguo oficio de husmear y vigilar

Hablar de los agentes del pasado es forzosamente injusto, ya que los mejores profesionales siempre fueron, por definición, los más discretos: no dejaron tras de sí esculturas ni sinfonías por las que ser recordados. De hecho, la mayoría no dejaron siquiera un nombre; todo lo más, un alias.

Los espías han existido siempre. Si Caín concibió su envidia fratricida fue porque vigilaba a su hermano Abel; de otro modo, no habría tenido motivos para ello. Pero ya investigábamos a nuestros congéneres antes de llamarnos Abel, incluso antes de dar nombre al espionaje. Los vigilábamos para descubrir sus territorios de caza, para robar sus excedentes agrícolas, para localizar sus pozos de agua, para atacarlos o para prevenir sus ataques. Las fronteras estaban llenas de ojeadores, escuchas y burdeles, que siempre fueron –con los confesionarios– los mejores lugares para hallar mucha y buena información.

Ya en Mesopotamia, en el milenio III a.C., encontramos algunas de la primeras referencias al espionaje. El rey Sargón I de Acad –cuyo imperio abarcaba desde las costas de Siria hasta el sur del actual Irán– tomó conciencia de la necesidad de estar informado de lo que ocurría más allá de sus fronteras. Para ello utilizó desde exploradores con rasgos de las tierras espiadas, que pasarían desapercibidos entre la población autóctona, hasta mercaderes a modo de “espías durmientes”, que le informaban de las características de las regiones que pensaba conquistar.

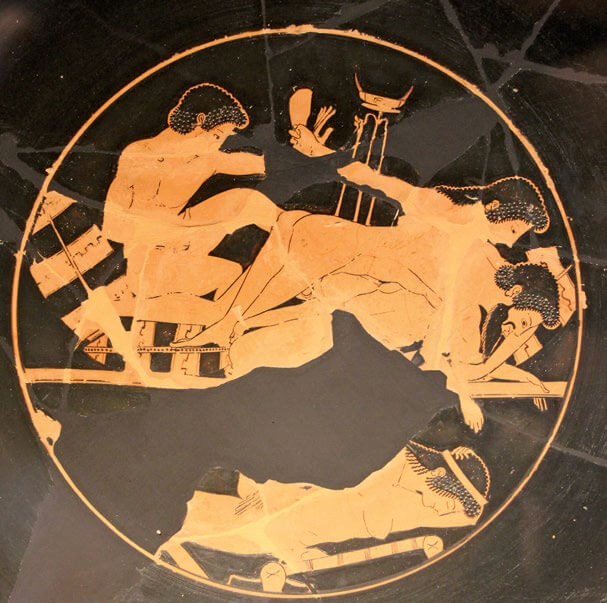

Asimismo, si los fenicios llegaron a dominar el Mediterráneo fue, en gran medida, gracias a su red de templos-burdeles, establecidos en los puertos que controlaban. A través de los informes que les transmitían las sagradas hetairas –cortesanas–, conocían el estado de la navegación marítima en tiempo real, la ruta de un transporte importante o los movimientos de una flota amenazadora.

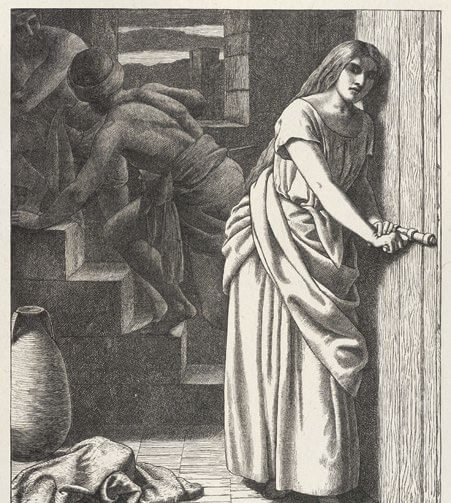

También la Biblia asocia el espionaje y los burdeles: sitúa el relato de Rhaab en uno de esos establecimientos. La de Rhaab no es gran cosa como narración, pero tiene el valor añadido de ser el primer episodio de espionaje histórico –en la medida en que queramos identificar a la Biblia con la historia– que conocemos con cierto detalle. Cuenta el libro que, mientras asediaba Jericó, Josué consiguió introducir en la ciudad a un par de agentes que le mantenían informado de lo que sucedía muros adentro. Los espías fueron a esconderse en casa de una meretriz llamada Rhaab, que por alguna razón desconocida no los denunció.

La Biblia no aporta un solo dato sobre los informadores a los que albergó, pero sí dice que, una vez que los muros de la ciudad se hundieron por causa de las famosas trompetas, Josué ordenó arrasar Jericó hasta sus cimientos. Antes, los israelitas “mataron a filo de espada cuanto vivía en la ciudad: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, bueyes, ovejas y asnos” (Josué, 6). Por voluntad expresa de Josué, solo se salvaron Rhaab y su familia. Es curioso que Rhaab, que intervino en el hundimiento de las murallas de Jericó, tenga su contrapartida en Dalila, la espía que, al trasladar el secreto capilar de Sansón a los filisteos, intervino en el hundimiento de su templo.

Tras la caída del Imperio romano, en la Edad Media las acciones de espionaje se limitaron a los tiempos de guerra, mientras que los métodos no variaron mucho: disfrazaban a consejeros y guerreros de mercaderes o usaban a exploradores que debían traer información de cómo eran los enemigos, cuáles eran sus planes o cómo se debía atacar sobre el terreno. Toda esta información, en los tiempos de las invasiones bárbaras, resultaba crucial. Podemos encontrar ejemplos de espías míticos como Belisario, general bizantino que sirvió al emperador Justiniano I y cuyo espionaje fue capital para vencer a Cartago.

El temido y violento Gengis Kan se tomó también el espionaje como algo primordial. El mongol comprendió la importancia de poseer una buena información acerca de los imperios que iba a someter, para lo que desarrolló el llamado yam, un sistema de comunicaciones que consistía en una serie de postas establecidas a un día de trayecto entre sí, en las que situaba a mensajeros a los que proveía de caballos y provisiones y que, además de transmitir mensajes, actuaban como agentes encubiertos que recababan información del enemigo.

Secreto de confesión

El verdadero poder no existe sin información (y si existe, no dura mucho). Esta máxima la aprendió desde muy temprano la Iglesia católica. El contacto epistolar entre las iglesias locales movía mucha información sobre asuntos extrarreligiosos y los cristianos de los primeros tiempos desarrollaron una red informativa sólida y amplia que les permitió sobrevivir a las persecuciones.

Su consolidación posterior y su universalidad convirtieron a la colina vaticana en el centro de inteligencia más importante que hubo durante muchos siglos. Al Vaticano le iba mucho en saber cuáles eran las intenciones de los monarcas más poderosos y, por suerte, los reyes de España y Francia y el emperador de Alemania tenían su confesor.

Eso no quiere decir que todos los confesores de los soberanos fueran agentes de Roma dispuestos a romper el sacrosanto secreto; no hacía falta, pues los confesores también se confesaban. Para transmitir informaciones vitales bastaba con que el confesor del rey se confesara con un venerable monje que, a su vez, se confiara al obispo, que se confesaría con su cardenal, y este, con el Santo Padre. Así, la información –no solo de reyes sino también de diplomáticos, altos cargos, sirvientes, familiares, amantes, etc.– llegaba donde tenía que llegar sin que nadie hubiera roto el secreto de confesión por el camino. Es probable que los tan insondables como secretos archivos vaticanos estén llenos de estas valiosas informaciones.

La historia ha producido toda clase de espías. Los ha habido vocacionales, que no fueron en muchos casos sino chivatos compulsivos, como aquel orfebre veneciano llamado Manuzzi que se convirtió en delator de todos sus conciudadanos y que depositaba regularmente sus observaciones en el buzón que el Palacio Ducal de Venecia tenía a tal efecto.

También forzosos, como la duquesa de Chevreuse, que en 1626 intervino en una conspiración para asesinar al maquiavélico cardenal Richelieu. A la duquesa, una mujer arrebatadoramente bella, inteligente y discreta, se le propuso canjear la sentencia de muerte por sus servicios como espía en la corte inglesa. Ella aceptó y no perdió el tiempo: enamoró a lord Holland, íntimo amigo de lord Buckingham, y así Richelieu pudo conocer los amores de la reina de Francia con Buckingham. Siglos después, esta historia daría pie a Alejandro Dumas para escribir la saga de los mosqueteros, en la que la duquesa de Chevreuse aparece como Milady de Winter.

Curiosamente, fue un fraile franciscano llamado Joseph de Tremblay quien aconsejó convertir a madame de Chevreuse en agente. El venerable y sagacísimo padre se convirtió en el factótum de Richelieu. De hecho, a él se aplicó por primera vez el apelativo de “su eminencia gris”, para expresar que era realmente de su sayal –y no del purpúreo manto del temido cardenal– de lo que dependía todo en Francia.

El primer servicio secreto

Podría decirse que, como institución gubernamental, el primer servicio secreto fue el británico, creado hacia 1550 por sir Francis Walsingham, secretario de Estado de Isabel I que pasó a la historia como “el maestro de espías” y que creó una red tan grande y eficiente, tanto en Inglaterra como en el extranjero, que fue capaz de desmontar todas las conspiraciones contra la reina (las pruebas que recabó sirvieron para ejecutar a María Estuardo).

Reclutó como espías a exiliados católicos, a falsos conversos, a dramaturgos como Christopher Marlowe o al criptógrafo Thomas Phelippes, experto en descifrar mensajes secretos, crear escritura falsa y reparar los sellos oficiales. Su red fue renovada por sus sucesores hasta convertirla en la más efectiva entre las estatales de su tiempo. Dos siglos más tarde, esta organización desempeñó un papel importante en la Francia de la Revolución, ya que sus agentes intervinieron en labores de sabotaje y en el salvamento de algunos aristócratas que, sin esa ayuda, habrían perdido la cabeza.

Los espías de Napoleón

Después llegó Napoleón, que era un convencido de la eficacia del espionaje. Y no digamos Fouché, jefe de la policía gala, al que se aplicó por segunda vez el calificativo de “su eminencia gris”. La administración napoleónica, tan puntillosa como cartesiana, dejó detallados registros de sus fabulosos gastos en información. Por eso conocemos el nombre y las andanzas del alsaciano Karl Schulmeister, el más interesante de los agentes de Napoléon.

Schulmeister tenía tal vocación que se ofreció voluntariamente como espía y desempeñó un papel clave en numerosas misiones siniestras. Entre otras cosas, desarrolló una sorprendente capacidad como transformista (se decía que, en pocos segundos, pasaba de ser un húsar a convertirse en una damisela de provincias).

En cierta ocasión, hallándose ya en capilla para ser ejecutado, convenció a sus guardianes de que se gastaran en vino las monedas de oro que llevaba encima. Añadió al caldo unos polvos de opio que escondía y, cuando los guardias quedaron vencidos por la droga, se esfumó. Schulmeister llegó a Intendente General de la Policía del ejército napoleónico y fue entonces cuando se ganó el marbete de “hombre con talento y sin corazón”, expresión que conviene de maravilla a cualquier espía, porque el corazón es una víscera incompatible con esas actividades.

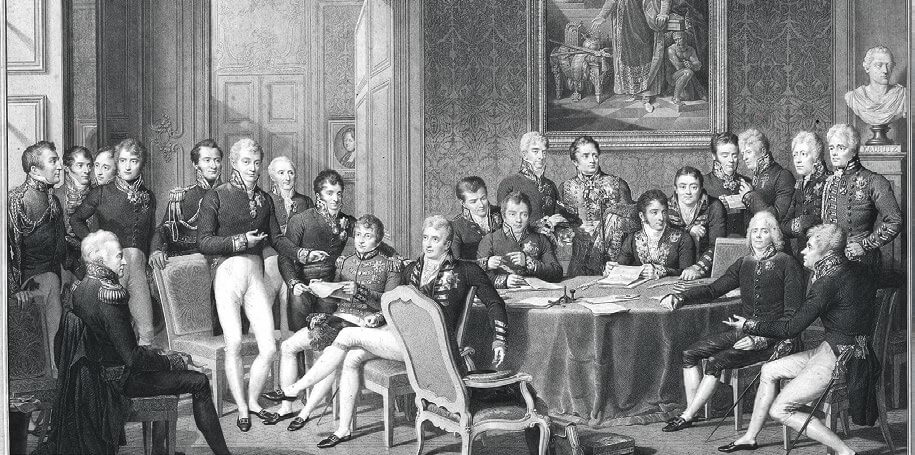

Cuando se eclipsó el sol de Austerlitz y terminó el mundo diseñado por Napoleón, llegó el turno del espionaje austríaco, organizado por el príncipe de Metternich y el gélido barón de Hager, a cuyo mando se encontraba la Oberste Polizei und Censur Hoffstelle, que pudo lucirse en el trascendental Congreso de Viena (1814-1815).

El tal congreso, a juzgar por lo que pudo saberse después, se desenvolvió en medio de un incesante sarao en el que las mujeres más bellas de Viena, cerca de los representantes de las potencias extranjeras, desempeñaron un papel crucial manteniendo a Metternich al corriente de cuanto sucedía en el seno de las distintas delegaciones. Ni que decir tiene que el Congreso de Viena supuso un gran triunfo para Austria y, todo hay que decirlo, la pérdida para España de su condición de gran potencia mundial.

Años más tarde, la guerra francoprusiana de 1871 aportó otro nombre de espía decisivo, el del prusiano Wilhelm Stieber. Considerado el padre del espionaje moderno, sacudió el sórdido mundo criminal del Berlín del siglo XIX antes de volcar su capacidad analítica en la política y la inteligencia militar. Fue el primer ministro alemán, Otto von Bismarck, que llamaba a Stieber “el rey de los sabuesos”, quien le encargaría la creación de una gran red de espías en el interior de Austria –conocida como “el segundo ejército del Káiser”–.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: