Si importante es la primera línea de batalla en un conflicto, no lo es menos la retaguardia, ese segundo nivel que se ocupa de restañar las heridas físicas y emocionales de los frentes y que trata de mantener la vida y la actividad de los países y sociedades arrasados por las guerras.

Por la tradicional masculinización de los ejércitos, una parte vital del peso de esas retaguardias, de la responsabilidad de hacer que la vida continúe, ha recaído sobre las mujeres. Y si ha habido un conflicto contemporáneo en el que la intervención femenina ha destacado tanto en las trincheras como en la segunda línea, ese ha sido la Guerra Civil española. Decenas de mujeres españolas y extranjeras mantuvieron el día a día de los tres años de lucha y contribuyeron a construir el discurso de la igualdad y a mostrar una manera competente, y distinta, de hacer las cosas en campos tan diversos como los medios de comunicación, los partidos políticos y sindicatos, el propio ejército, los transportes o el ámbito sanitario.

Si bien en el lado franquista estos ejemplos femeninos son más escasos, por el repliegue al ámbito doméstico impuesto por la ideología de los sublevados, en los territorios leales a la República las mujeres brillaron en su particular batalla por demostrar su capacidad y competencia, uno más de los derechos y libertades en juego en el conflicto.

Mujeres en la prensa…

El alzamiento provocó, por ejemplo, la huida del director de La Vanguardia al exilio, lo que devino en el nombramiento de la primera directora de un periódico en España: la periodista gallega María Luz Morales. Morales, licenciada en Filosofía y Letras, había dado sus primeros pasos en el periodismo en la revista El hogar y la moda, que dirigió desde 1921. Sus ensayos le permitirían unirse a La Vanguardia en 1923.

Morales se centró en el área de cultura y se dedicó con especial ahínco a algo bastante desconocido en la España de los años veinte: el cine. Con seudónimo masculino, por supuesto (Felipe Centeno), su sección semanal Vida cinematográfica llamó la atención de la productora estadounidense Paramount Pictures, que la contrató como asesora literaria y encargada de adaptar los diálogos de las películas al castellano.

El 8 de agosto de 1936, en plena revuelta, fue nombrada directora de La Vanguardia, en ese momento en manos de un comité obrero de CNT-UGT. La única mujer de la redacción pasaría a directora, cargo en el que estuvo más de seis meses y que le costaría la represión.

También periodista destacada fue Consuelo Álvarez Pool, conocida con el seudónimo de Violeta. Masona, escritora, política, sindicalista, sufragista, conferenciante y feminista, compaginó la profesión de telegrafista –perteneció a la primera promoción de mujeres con esta profesión en España– con la de cronista, denunciando en sus escritos la labor de la Iglesia en contra de la emancipación de las mujeres. Las represalias no se hicieron esperar, aunque Violeta siguió apoyando a la República y participando en conferencias. Con 67 años ingresó en la Asociación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo y a los 77, tras la guerra, fue condenada a 12 años de prisión.

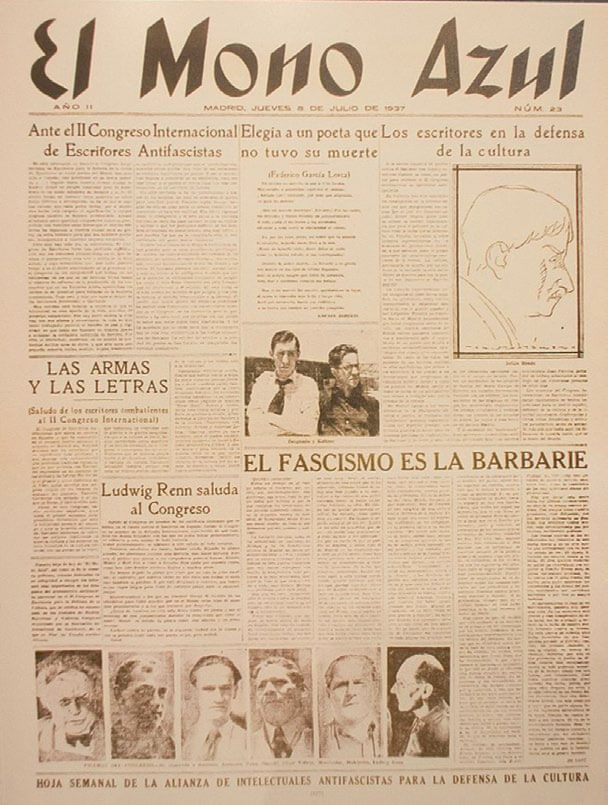

Rosario del Olmo es otro de los nombres propios de mujeres en los medios de comunicación durante el conflicto. Escribió en El Mono Azul y en Mundo Obrero, firmando desde elogios al pueblo trabajador hasta loas a la Unión Soviética y a la juventud combatiente.

En el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura –que se celebró del 4 al 18 de julio de 1937–, fue nombrada delegada española junto a María Teresa León, María Zambrano y Margarita Nelken. Sus escritos Mujeres en la lucha, desde la línea de fuego a la retaguardia activa retratan a mujeres presentes tanto en los hospitales como en los frentes de batalla, víctimas de los estragos de la contienda. Durante la Guerra Civil, fue jefa de Censura Extranjera de la Oficina de Información y Prensa del Ministerio de Estado, respaldando el trabajo de corresponsales extranjeros que narraban el conflicto.

Las hermanas madrileñas Margarita y Carmen Eva Nelken permanecieron también en España y escribiendo durante la guerra. Margarita, que alcanzó notoriedad como política, colaboró con medios españoles como el diario Claridad mostrando su preocupación por los grupos sociales menos favorecidos. Fue la única diputada presente en la última reunión de las Cortes republicanas en territorio español, celebrada en las caballerizas del Castillo de Figueras el 1 de febrero de 1939.

Por su parte, Carmen Eva adoptó el seudónimo Magda Donato y ejerció la profesión en los principales diarios del país, desde El Imparcial, La Tribuna o Informaciones al Heraldo de Madrid, Estampa o Ahora. Sensibilizada también por la pobreza, quiso visibilizar la trascendencia de las mujeres en la vida de la sociedad.

Finalmente, el conflicto traería a una de las primeras corresponsales de guerra españolas: la vasca Cecilia García de Guilarte. Periodista, novelista, dramaturga, ensayista y profesora universitaria, tras el estallido de la guerra cubrió el frente norte del País Vasco (Guipúzcoa, Vizcaya), Santander y Asturias, entre 1936 y 1937, para el diario CNT Norte.

Desde sus páginas, ofreció una visión del fratricidio muy alejada de tópicos y propagandas. Vivió en primera persona la dureza del conflicto al compartir con los milicianos largas horas en primera línea en la Batalla de Irún, en el batallón Isaac Puente (de Gijón) o en las calles de Bilbao durante el trágico bombardeo del 4 de enero de 1937. De Guilarte se atrevió, además, a publicar un folletín por entregas que pretendía aportar color y entretenimiento a los combatientes republicanos. Se estaba fraguando la novelista en la que se convertiría años después, en su exilio en México.

… y también en las ondas

Además de los numerosos diarios existentes en España al inicio del conflicto, otro medio de comunicación que tuvo un papel muy destacado en la contienda fue la radio, impulsada por un real decreto del gobierno republicano de 1932. En las ondas, la presencia de las mujeres fue definitoria, no solo porque muchos radiofonistas tuvieron que abandonar sus trabajos para incorporarse al ejército sino porque, pese a los enfrentamientos y a los bombardeos, las locutoras mantuvieron las estaciones en marcha, emitiendo desde contenidos destinados a alimentar la distracción de una población devastada hasta consignas políticas o alertas de los ataques. Esa lealtad a su cometido les valió cárcel, castigos, vejaciones y exilio.

Las radiofonistas se concentraron sobre todo en Cataluña, donde había más emisoras funcionando. La mayoría de sus nombres permanecen anónimos hoy todavía, debido al escaso interés que ha despertado la historiografía femenina durante décadas, aunque se han podido rescatar casos como el de Rosalía Rovira, locutora decana de la radio barcelonesa y la primera que transmitió en catalán (desde 1930 al final de la guerra), en Radio Associació de Catalunya y luego en Radio España.

O el de Francina Boris, la primera voz femenina de Radio Girona. Nombrada oficialmente locutora de Radio Associació de Catalunya por la Generalitat durante el período republicano, se ganó el apodo de la ‘Pasionaria catalana’ cuando, el 17 de enero de 1939, con las tropas sublevadas a las puertas de Barcelona, emitió una llamada a la población “para luchar con cualquier medio al alcance: tenedores, piedras e incluso las uñas”. Otro nombre gerundés es el de María Tersa, que al final de la pugna, además, vivió en las instalaciones de la radio refugiada con sus padres.

Movimientos, partidos y sindicatos

Las mejoras que las mujeres habían alcanzado durante la II República –el sufragio femenino, la Ley del Divorcio, las mejoras laborales, el derecho a decidir sobre su reproducción– eran un motivo importante para seguir luchando por la igualdad y la libertad. La opción de combatir el fascismo significó, para muchas mujeres, la pugna por un estatus político recién conquistado, a la vez que una ocasión para redefinir su identidad social como colectivo y como ciudadanas de pleno derecho.

En el ámbito político se cuentan por decenas las mujeres que se afiliaron a movimientos, partidos y sindicatos o que, directamente, los crearon. Este es el caso de organizaciones como la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA) o la anarquista Mujeres Libres. La secretaria general de la AMA fue Encarnación Fuyola, que, junto a la socialista Matilde Huici, promovía la unión de todas las mujeres como garantía de igualdad de derechos y la cultura como vía para la emancipación.

A su vez, el núcleo inicial de Mujeres Libres estaba formado por Lucía Sánchez Saornil, Amparo Poch i Gascón y Mercedes Comaposada. Con un programa esencialmente cultural y educativo, su objetivo era proporcionar a las mujeres una educación básica y cierta formación política que les permitiera decidir en libertad. Al contrario que la AMA, Mujeres Libres consideraba la guerra como una oportunidad para realizar la revolución de las mujeres.

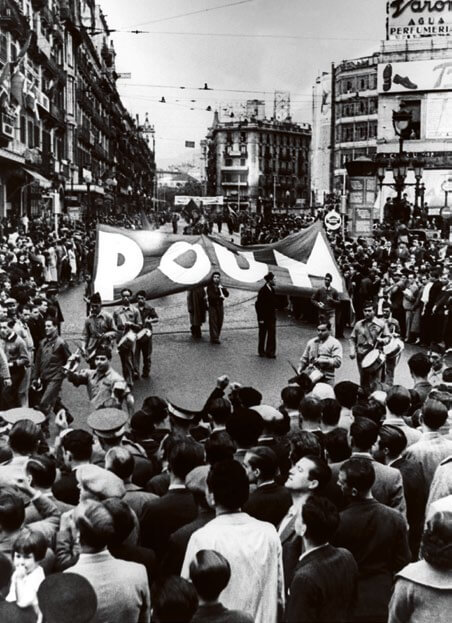

Otros movimientos destacados fueron el Secretariado Femenino del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), con María Teresa Andrade como secretaria general, que daba prioridad a la preparación política de las mujeres, o la Unió de Dones de Catalunya (UDC), presidida por María Dolors Bargalló.

Por añadidura, más allá de los nombres con mayúsculas de Dolores Ibárruri, Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, Matilde de la Torre Gutiérrez (que ocupó la dirección general de Comercio y Política Arancelaria en el gobierno de Largo Caballero) o Isabel Oyarzábal (la primera mujer inspectora de trabajo en España y la primera embajadora española), la política local se llenó de féminas, entre otras razones, porque la II Conferencia Nacional de Mujeres Antifascistas de octubre de 1937 concluyó con un llamamiento a recabar mujeres para puestos en los consejos municipales.

Catalizando este compromiso, se puede destacar a Guillermina Medrano, militante de Izquierda Republicana y primera mujer concejal del Ayuntamiento de Valencia, una de las mujeres mejor preparadas intelectualmente del republicanismo valenciano. Durante la conflagración, y hasta 1938, se hizo cargo de la Casa de la Infancia Giner de los Ríos, dependiente del Tribunal Tutelar de Menores de Valencia.

Otro ejemplo lo constituye, en Alcalá de Henares, su primera concejala, la comunista Victoria Aparicio, que llegó al cargo en febrero de 1939, a los 27 años. Su actuación tuvo un claro objetivo social, de mejora de las duras condiciones de vida de los más débiles, sobre todo de los niños.

Educación y cultura

Un sector más con una marcada presencia femenina durante la pugna fue el educativo y cultural. Las maestras de la II República continuaron en sus escuelas pese a la violencia, los castigos y el miedo. En la retaguardia educativa, las identidades destacadas pasan, por ejemplo, por Benita Gil, docente en Alcañiz (Teruel) y Llansá (Girona), que fue cambiando de escuela a escuela perseguida por los sublevados. O por Elvira Godàs, que el 2 de noviembre de 1937 vio cómo la Aviazione Legionaria Italiana bombardeaba el Liceo Escolar de Lleida, donde estaba dando clase. O por Alejandra Soler, miembro del Partido Comunista en Valencia y militante de la Federación Universitaria Escolar (FUE), profesora de Historia en Terrassa durante el conflicto.

A ellas se suma una larga lista que integran María Zambrano, Rosa Sensat i Vila, Julia Vigre, Carme Serrallonga, Benita Asas, Jimena Menéndez-Pidal o Carmen Conde, entre muchas otras docentes.

Muy perseguido fue también el personal de Bibliotecas y Archivos, por considerar al saber una amenaza. Guardianas del conocimiento como Teresa Andrés, Josefa Callao, María Pilar Sanz Obregón, Rosa Granés o Concepción Muedra pasaron de la vanguardia intelectual a la depuración. El mismo acoso vivió Encarnación Cabré Herreros, la primera mujer que se formó y ejerció como arqueóloga en España. Se licenció y doctoró en la Universidad Complutense de Madrid y ejerció como profesora asociada. Durante el conflicto, tuvo que dejar de investigar pero permaneció en Madrid trabajando sottovoce por salvar el patrimonio artístico nacional, tarea en la que coincidió con la bibliotecaria Adela Ramón, miembro del Museo de Antropología de Barcelona, que protegió el patrimonio arqueológico del mismo llevándolo junto a la frontera francesa.

En lo relativo a otro de los vehículos fundamentales de la cultura de la época, el teatro, este también llevó nombre de mujer en el trienio negro. Los teatros permanecieron abiertos en su mayoría, con actrices destacadas como Estrellita Castro o con menos foco como María Luisa Gámez, Matilde Artero o María Luisa Ponte. Asimismo, artistas menos conocidas se incorporaban a las milicias para distraer a las tropas de la crueldad del enfrentamiento.

Como directora y promotora, cabría resaltar a María Teresa León, a la que la historia ha querido limitar al papel de esposa de Rafael Alberti, pero que fue responsable de los grupos teatrales Nueva España, Teatro de Artes y Propaganda, Teatro de Guerrillas y Teatro de Niños, adalides de las artes escénicas del momento. Consiguió salvar de la quema numerosas obras que hoy son Patrimonio Nacional e impulsó la revista Octubre y la mencionada anteriormente, El Mono Azul.

Mujeres en el ejército y en la industria

La retaguardia del ejército no iba a ser ajena a toda esta efervescencia femenina. Las mujeres se involucraron también activamente en él, especialmente en el lado republicano, bien directamente, como aviadoras, instructoras o técnicas de los talleres de montaje, bien participando en numerosas actividades sin las cuales la primera línea habría sido caótica: mecanógrafas, administrativas, enteladoras…

Mari Pepa Colomer Luque fue la primera mujer piloto de la aviación española. Tras la sublevación de 1936, sirvió como profesora en la Escuela de Pilotos Militares de Barcelona y realizó sobre la Ciudad Condal su primer vuelo militar en sustitución de los escasos pilotos leales al gobierno republicano, que se habían marchado al frente de Aragón. Pepa arrojó sobre la ciudad miles de octavillas de propaganda antifascista y con consignas de la Generalitat.

También Dolors Vives Rodón fue instructora de vuelo del ejército republicano. En 1936, durante tres meses recorrió con un hidroavión la costa catalana para vigilar a los barcos enemigos. Después fue destinada al Aeródromo Canudas, donde trabajó con Colomer Luque más de doce horas diarias grabando los movimientos aéreos.

Por lo que se refiere a la industria en general, la pérdida de mano de obra masculina debido al enfrentamiento obligó a la participación de la mujer en todo tipo de trabajos productivos, desde fabricación de material bélico al sector textil o las industrias del aluminio, el transporte, médicas, químicas, eléctricas, del calzado o alimentarias.

Las voluntarias

El papel de las mujeres en la retaguardia también adoptó forma de voluntariado, tanto en puestos sanitarios como administrativos o de gestión de distintos organismos dedicados al abastecimiento y cuidado de combatientes, refugiados y desplazados. En el ámbito asistencial, muchas se convirtieron en dirigentes de organizaciones voluntarias dependientes de Cruz Roja, Solidaridad Antifascista o de la Sección de Higiene Infantil del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que en aquellos momentos contaba con la primera mujer ministra de la historia de España, Federica Montseny. Esta sección gestionaba numerosos dispensarios en distintas zonas republicanas que atendían a más de 40.000 niños.

También eran féminas las responsables de dirigir las comisiones de ayuda a Madrid y el País Vasco, así como los procesos de evacuación de heridos, perseguidos y refugiados. Entre el trabajo de auxilio voluntario que realizaban las mujeres se encontraba el saneamiento de los espacios comunes y sanitarios, el cuidado de los hijos de las trabajadoras y de niños abandonados o refugiados y la gestión de los comedores colectivos.

Por su destacada actuación fue conocido el Socorro Rojo Internacional, entidad asistencial que apareció en Asturias durante la Revolución de 1934 y que se expandió a Barcelona en 1936 con el objetivo de oponerse al fascismo en múltiples frentes. Sus principales actividades consistieron en ayudar a los niños con comida en la zona republicana y en aportar bibliotecas a los soldados.

En este contexto, sobresale Teresa Carbó, militante de la Federación Comunista Catalano-Balear, del Bloque Obrero y Campesino y del POUM, además de docente esperantista, que durante la pugna acudía a los hospitales y ayudaba en cuanto fuera necesario.

También había mujeres en el Comité de Ayuda Internacional al Gobierno de la República y en el Comité de Mujeres de Madrid, enfocados hacia la distribución de ropa y comida. Adicionalmente, en Toledo o Extremadura, las mujeres acompañaron a los guerrilleros en la sierra, la mayoría de las veces ocupadas de asuntos de intendencia y tareas de enlace.

Pero, sin duda, si hubo un ámbito en el que el protagonismo femenino fue esencial, ese fue el área sanitaria, no solo por un abordaje más holístico de la atención que prestaban sino porque continuaron sosteniendo quirófanos, consultas y hospitales sin medios humanos ni materiales. Con la ayuda de enfermeras y cirujanos extranjeros, en muchos casos, además de atender a la población hicieron evolucionar considerablemente la sanidad civil y militar. Un ejemplo fue Tina Modotti, fotoperiodista que, además de captar con su cámara el día a día del enfrentamiento, realizó numerosas tareas sanitarias que la llevaron desde a dirigir un hospital para tuberculosos hasta a cuidar a la Pasionaria cuando enfermó de hepatitis.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: