La Segunda República, proclamada el 14 de abril de 1931, supuso el inicio de un período transformador desconocido en la historia de España, un proceso que, entre muchas otras cosas, debía cambiar radicalmente el lugar que la mujer ocupaba en la sociedad, y en el que las propias mujeres asumirían un protagonismo hasta entonces inédito.

Como bien es sabido, todas esas ilusiones fueron abortadas por un golpe de Estado que llevó directamente a la Guerra Civil. El reloj de la igualdad se retrasó décadas, si no siglos, y permaneció congelado durante cuarenta años. Pero, en la primavera de 1931, España estaba preparada para debatir e introducir reformas que, en muchos aspectos, la habrían puesto a la cabeza de las democracias más avanzadas.

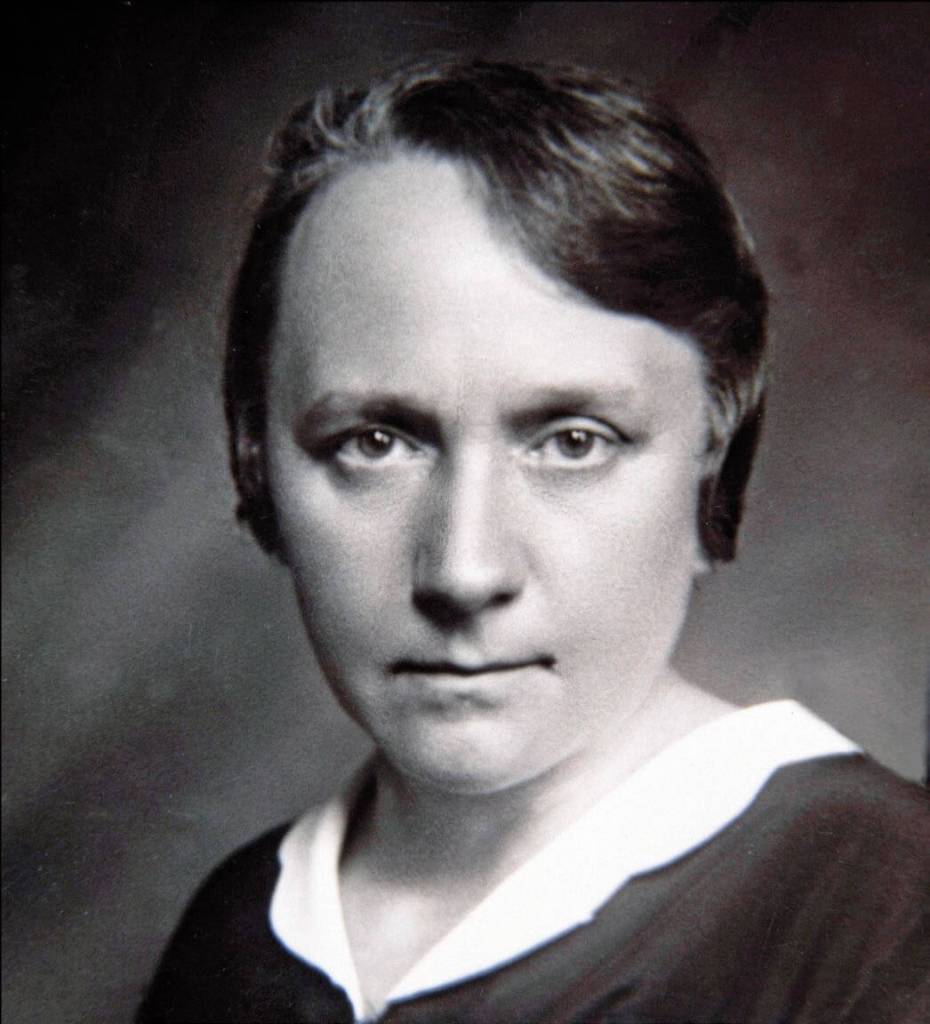

Se partía de una desigualdad lacerante. El 11 de mayo de ese mismo año, en una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid con el título de Libertad, la escritora feminista María Lejárraga –conocida también como María Martínez Sierra, su nombre de casada– hizo un minucioso repaso de los artículos del Código Civil en los que se sustanciaba la brutal discriminación sufrida por las mujeres.

En la sociedad española de la época –así como en la mayoría de los países: no éramos una excepción–, el verdadero sujeto de derecho era el hombre; la mujer no era considerada ciudadana y quedaba subordinada al varón en casi todo. Se daba además la paradoja de que, aunque se consideraba que la situación ideal para el sexo femenino era el matrimonio, la mujer perdía al casarse los escasos derechos que se le reconocían.

Una vez realizado el cambio de estado civil, no tenía ya capacidad legal para hacer prácticamente nada sin permiso del marido: por supuesto no podía disponer de los bienes gananciales del matrimonio, pero tampoco de los suyos propios (anteriores a casarse o privativos); no tenía la patria potestad de los hijos, pese a parirlos, ni podía ejercer el comercio sin autorización –que le podía ser revocada en cualquier momento y sin explicaciones– ni comparecer en un juicio. En caso de separación legal, la desigualdad era indecente: si era considerada “culpable”, la mujer lo perdía todo menos una magra pensión de alimentos, mientras que si el culpable era el hombre lo único que perdía era la administración de los bienes de ella.

El súmmum de las injusticias era el mantenimiento –con ligeros retoques– del artículo 438 del Código Penal de 1870, que condenaba al marido a una simple pena de destierro por matar a la esposa adúltera (y a su amante), mientras que la mujer, en una situación equivalente, se enfrentaba a la cadena perpetua.

¿Llega el momento de la mujer?

No es de extrañar que el primer título que pensó María Lejárraga para su conferencia fuera La República y la esclavitud femenina. La futura diputada socialista –fue elegida en 1933– animaba entonces a colaborar con el nuevo régimen para modificar las condiciones de vida de la mujer.

Sus ideas no eran nuevas. Habían germinado durante años en numerosas asociaciones femeninas que hundían sus raíces en el trabajo de pioneras del siglo anterior como Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán. La novedad, y de ahí el enorme impulso mostrado por muchas mujeres, era que ahora la República parecía ofrecer por fin la oportunidad de llevarlas a cabo.

Los cambios no tardaron en llegar. En apenas un par de semanas, se aprobó que las mujeres participaran como jurado en determinados tipos de delitos –sobre todo, los llamados “crímenes pasionales”– y que pudieran opositar a notarias y al Registro de la Propiedad. Más importante aún fue la modificación de la Ley Electoral, el 8 de mayo, para permitir que las mujeres (y los sacerdotes) se presentaran a las elecciones a Cortes Constituyentes que se celebrarían a finales de junio.

De esos primeros comicios en los que las mujeres podían ser elegidas, pero no votar, salieron tres diputadas que desempeñarían un papel fundamental en la política de esos años: Clara Campoamor, por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux; Victoria Kent, por el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo, y Margarita Nelken, por el PSOE.

Fue un momento histórico: las tres primeras mujeres elegidas democráticamente para representar al pueblo en las Cortes (lo único que había habido antes era un grupo de diputadas nombradas en 1927 por el dictador Primo de Rivera para el seudoparlamento con el que intentó legitimar su régimen, actividad para la cual tuvieron que solicitar autorización a sus maridos).

Con la aprobación de la Constitución, el 9 de diciembre de 1931, la situación legal de la mujer dio un verdadero vuelco. El artículo 2 afirmaba de forma taxativa: “Todos los españoles son iguales ante la ley”, una equiparación que quedaba refrendada en el nº 25: “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas”.

La cosa no había sido, sin embargo, tan sencilla. Lo que se decía originalmente era que “la igualdad de derechos de los dos sexos” se reconocía “en principio”. Fue debido al empeño y la energía de una de las personalidades más extraordinarias de esos años, Clara Campoamor, por lo que se quitó tal coletilla y se estableció al fin una igualdad sin ambigüedades.

El voto femenino se convierte en campo de batalla

Clara Campoamor, en efecto, protagonizó uno de los debates más interesantes de la época en su enfrentamiento parlamentario con Victoria Kent a propósito del sufragio femenino. La historia es bien conocida: la socialista Kent consideraba, con gran desgarro, que aprobar en ese momento el sufragio femenino era peligroso para la República por la influencia que la religión ejercía en la mujer a través del confesionario – poco antes, se habían entregado las firmas de un millón y medio de mujeres católicas que pedían que “se respetaran los derechos de la Iglesia”–, mientras que Campoamor, además de no compartir el diagnóstico, sostenía que se trataba de un derecho fundamental de la mujer y que actuar por consideraciones oportunistas era un “error histórico”. Margarita Nelken no se había incorporado aún al Parlamento por problemas burocráticos, pero apoyaba la postura de Kent.

La polémica fue muy sonada y provocó las burlas de la prensa de todas las tendencias. “Dos mujeres solamente en la Cámara, y ni por casualidad están de acuerdo”, se leía en el derechista Informaciones. “¿Qué ocurrirá cuando sean 50?”, se preguntaba el liberal La Voz. Otros las bautizaron “la Clara y la Yema” y el mismo Manuel Azaña encontró la sesión del 1 de octubre “muy divertida”.

Lo cierto es que entre los contrarios al voto femenino se oyeron cosas bastante más ridículas sin que eso diera lugar a tanto recochineo: los argumentos biologicistas del médico Novoa Santos, basados en el histerismo supuestamente consustancial a la mujer, por ejemplo, o la propuesta del republicano Hilario Ayuso de conceder el voto a partir de los 45 años para que coincidiera con la menopausia.

Con argumentación y oratoria impecables, Clara Campoamor ganó la batalla contra su propio partido y algunos socialistas –entre ellos, Indalecio Prieto–. El sufragio femenino se aprobó al fin y quedó reflejado en el artículo 36 en condiciones de total igualdad. Las mujeres españolas votaron por primera vez en noviembre de 1933.

Ni Campoamor ni Kent renovaron escaño, pero la presencia femenina en el Parlamento se incrementó –cinco diputadas, incluyendo a la única de ideología conservadora de todo el período republicano: Francisca Bohigas, del partido Acción Femenina Leonesa, integrado en la CEDA–. Ganaron, sin embargo, las derechas, y entre los derrotados se extendió la idea, muy conveniente para no analizar el fracaso, de que había sido culpa del voto de la mujer.

Esa visión parece hoy desfasada e injusta. Los resultados estuvieron determinados por la división entre socialistas y republicanos, que no se presentaron en coalición y, por este motivo, fueron penalizados por el sistema electoral. La prueba es que en 1936 volvieron a votar las mujeres y ganó el Frente Popular.

Cambian las relaciones familiares

Otros importantes avances republicanos en relación a la mujer se situaron en el ámbito de las relaciones familiares, como la Ley de Matrimonio Civil y, especialmente, la Ley de Divorcio, de la que Margarita Nelken hizo una admirable defensa. Era una norma muy avanzada para la época, que trataba a los cónyuges con total igualdad y permitía el divorcio por mutuo acuerdo, cosa que en muchos otros países –Inglaterra o Francia, por ejemplo– no se consiguió hasta los años setenta.

También se eliminó cualquier distinción entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, se despenalizó el adulterio y se permitió la investigación de la paternidad, una tradicional reivindicación feminista, para que los hombres asumieran sus responsabilidades para con los hijos que tan alegremente engendraban.

Ya iniciada la guerra, durante la presidencia de Largo Caballero, la cenetista Federica Montseny, ministra de Sanidad, elaboró el primer proyecto español de Ley de Aborto, que quedó en suspenso debido a la oposición de otros miembros del Gobierno. Sí tuvo más aplicación, en cambio, la regulación del aborto aprobada en Cataluña siendo conseller en cap Josep Tarradellas.

La República supuso el acceso de mujeres a cargos de responsabilidad que nunca antes habían ejercido. En abril de 1931, Victoria Kent fue nombrada directora general de Prisiones, desde donde, en poco más de un año, introdujo un importante número de reformas que dignificaron la vida de los reclusos (mejoras en la alimentación, la libertad de culto, permisos, eliminación de grilletes y cadenas…). Creó además un cuerpo femenino de funcionarias de prisiones, fundó el Instituto de Estudios Penales y mandó construir la Cárcel de Mujeres de Ventas –donde no había celdas de castigo–, luego convertida por Franco en un atroz centro de torturas.

Fue también el momento en que, por primera vez, se dio el nombramiento de una mujer para un puesto diplomático. Se trata de Isabel Oyarzábal, delegada de España ante la Sociedad de Naciones y, durante la Guerra Civil, embajadora en Suecia (la primera vez que una mujer ocupaba semejante cargo).

La nueva legislación significó una ampliación del campo laboral de las mujeres, así como de sus derechos como trabajadoras, a todos los niveles. El artículo 33 de la Constitución republicana decía claramente: “Toda persona es libre de elegir profesión”. El 40 establecía: “Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen”.

Esto implicaba abrir el funcionariado a la mujer en toda su extensión, más allá de las labores auxiliares que había desempeñado tradicionalmente. La mención a las incompatibilidades, sin embargo, auguraba una limitación arbitraria de esas funciones. Y así ocurrió: Clara Campoamor luchó en las Cortes para que las mujeres pudieran optar a la judicatura, sin ningún éxito.

Ellas se unen

Este impulso reformista en relación a la mujer venía precedido de la labor realizada, sobre todo en las dos décadas anteriores, por una serie de asociaciones e instituciones que en la República alcanzaron gran relevancia. La Residencia de Señoritas, dirigida por la pedagoga y feminista María de Maeztu, destaca como una de las más importantes. Compartía el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes y se proponía fomentar el acceso de la mujer a la universidad. Vinculado a la Residencia nació el Lyceum Club Femenino, que defendía los intereses de la mujer, promocionaba la cultura y ofrecía un lugar de encuentro en el que debatir con libertad. Por allí pasó la élite de la intelectualidad femenina de la época.

Entre las incipientes asociaciones feministas del período hay que destacar la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, de carácter moderado, que editaba la revista Mundo Femenino. Durante el período republicano la dirigieron, primero, Benita Asas Manterola y, a partir de 1932, Julia Peguero Sanz. De allí salió en 1934 Acción Política Feminista Independiente, un partido que intentó infructuosamente integrarse en el Frente Popular. En posturas más radicales se encontraban la Unión de Mujeres Antifascistas, impulsada en 1933 por Dolores Ibárruri, y la organización Mujeres Libres (1936), de ideología anarcosindicalista.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: