La idea de un entorno desprovisto de vida no es nueva. A más de 9.000 metros bajo la superficie del océano, donde la presión aplastaría un submarino común y la oscuridad es total, pocos esperarían encontrar criaturas complejas. En los entornos más profundos del planeta, todo parece estar en contra de la vida: temperaturas cercanas al punto de congelación, oscuridad perpetua y una presión que supera las 1.000 atmósferas. Sin embargo, una reciente expedición científica ha puesto patas arriba esa idea.

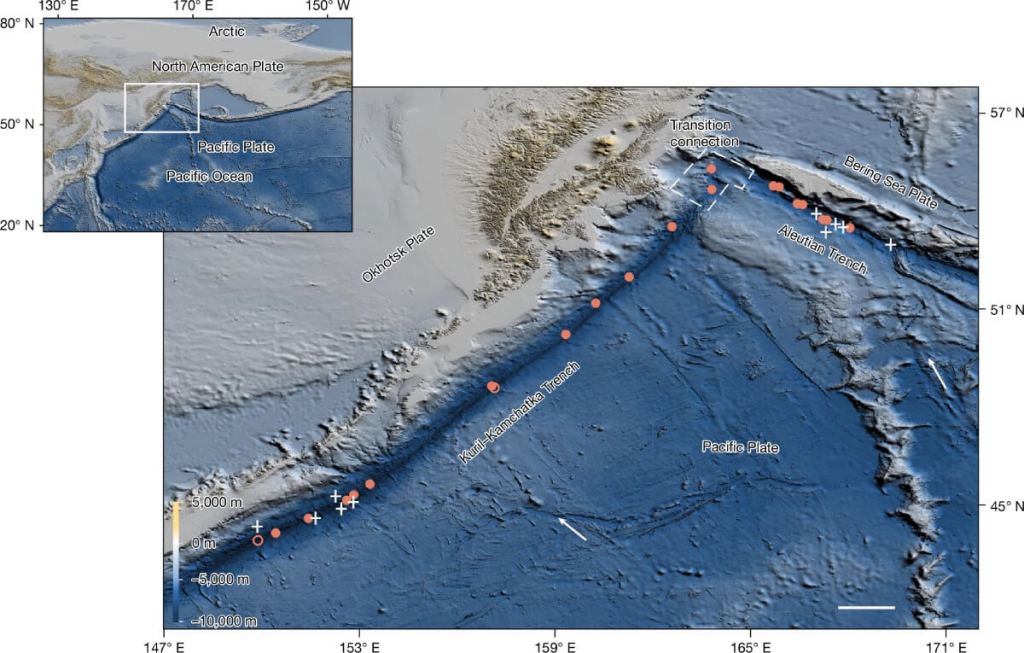

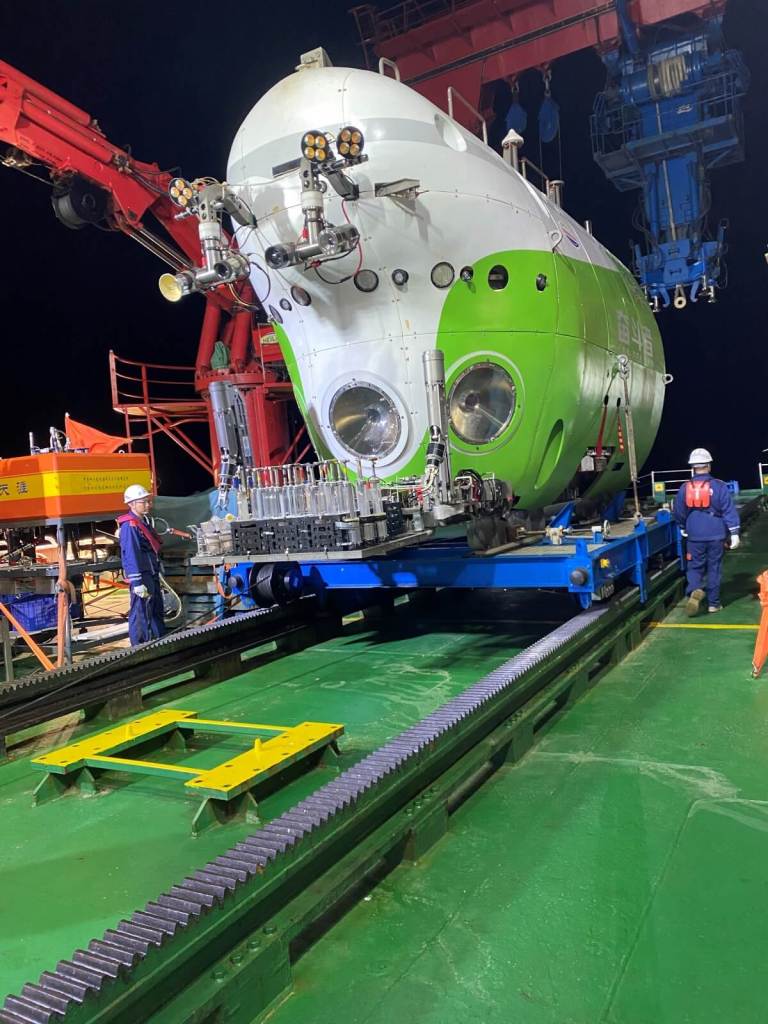

Gracias a un sumergible tripulado de profundidad total, el Fendouzhe, un equipo internacional ha descubierto comunidades biológicas activas en las fosas de Kuriles-Kamchatka y Aleutianas, en el noroeste del océano Pacífico. El hallazgo, publicado en la revista Nature, revela ecosistemas complejos sustentados no por la luz solar, sino por reacciones químicas internas de la Tierra. Según los autores, se trata de “las comunidades basadas en quimiosíntesis más profundas y extensas conocidas hasta ahora”.

Un ecosistema escondido en las sombras

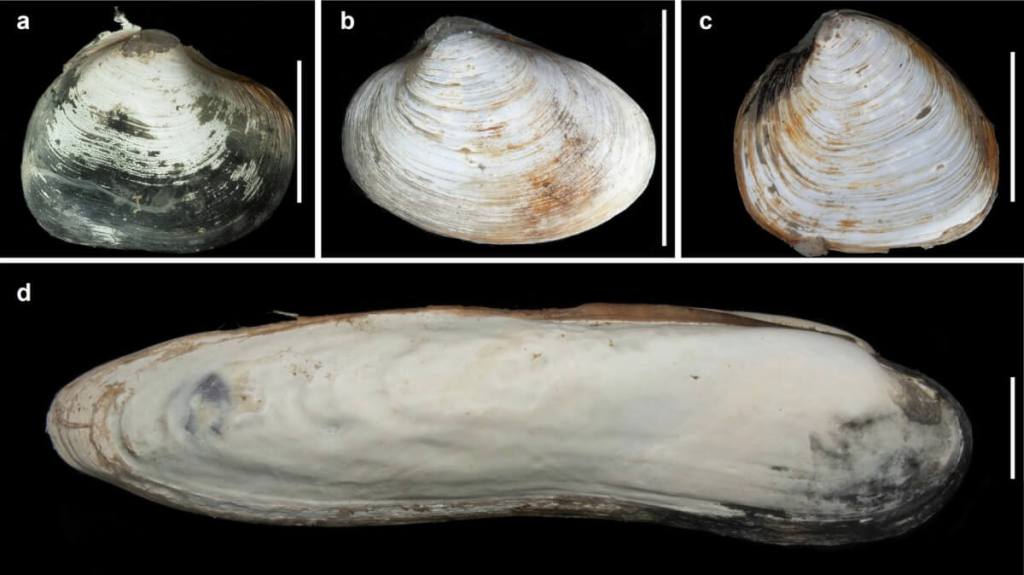

La investigación se desarrolló entre julio y agosto de 2024 y cubrió más de 2.500 kilómetros de fondo marino. Los científicos realizaron 23 inmersiones, de las cuales 19 revelaron hábitats dominados por animales especializados en condiciones extremas, como gusanos tubícolas (siboglinidos) y bivalvos (moluscos con concha).

Estos ecosistemas se encuentran entre los 5.800 y los 9.533 metros de profundidad, siendo este último el registro más profundo de una comunidad de este tipo. Uno de los lugares más destacados fue apodado The Deepest (“El Más Profundo”), ubicado en un fallo geológico activo donde emergen fluidos ricos en metano y sulfuro de hidrógeno, elementos clave en la base energética de estas comunidades. “Estas comunidades están sostenidas por fluidos ricos en sulfuro de hidrógeno y metano que se transportan a lo largo de fallas”.

A diferencia de los ecosistemas superficiales, aquí no hay luz solar que sustente la fotosíntesis. En su lugar, los microbios realizan quimiosíntesis, transformando compuestos químicos en energía. Los gusanos y moluscos dependen de estas bacterias: algunas especies las albergan en su interior, en simbiosis, mientras que otras se alimentan directamente de ellas.

Gusanos, moluscos y una arquitectura biológica desconocida

Uno de los hallazgos más llamativos se produjo en el lugar denominado Wintersweet Valley, a 9.120 metros de profundidad. Allí se encontró una extensión de dos kilómetros poblada por millares de gusanos siboglinidos de los géneros Lamellisabella y Polybrachia. Estos organismos viven dentro de tubos que emergen del sedimento y forman verdaderas colonias, a menudo acompañadas por otras especies como poliquetos errantes, holoturias y crinoideos.

También se identificaron zonas como Cotton Field y Dead Valley, donde la densidad de vida era extraordinaria. En algunas áreas, los investigadores estimaron hasta 5.813 gusanos por metro cuadrado. “Estas comunidades, típicamente dominadas por Bivalvia y Siboglinidae, y sostenidas por quimiosíntesis microbiana, están confinadas a áreas donde se liberan fluidos ricos en sulfuro de hidrógeno y/o metano”.

En otras inmersiones, también se hallaron bivalvos como Tartarothyasira cf. hadalis, conocidos por vivir en zonas de filtración de metano. Su presencia indica una red alimenticia mucho más compleja de lo que se creía, en la que conviven organismos simbióticos, carroñeros y depredadores adaptados a condiciones extremas.

Los análisis geoquímicos realizados a partir de muestras de sedimento mostraron que el metano presente en estas zonas es de origen microbiano. Procede de la reducción de dióxido de carbono por parte de bacterias en ausencia de oxígeno. “Estos datos geoquímicos indican que el metano presente en los sedimentos de filtración es el resultado de la reducción microbiana de CO2 derivado de la materia orgánica sedimentaria”.

En lugar de fluir desde capas profundas por grandes grietas tectónicas, el metano se origina en los propios sedimentos del fondo de las fosas, producto de la descomposición de material orgánico que se acumula por procesos naturales como flujos gravitacionales o terremotos. Este metano, en forma de fluido disuelto o hidrato, asciende por fallas y alimenta estos ecosistemas.

Una característica sorprendente es que la concentración de metano detectada supera en más de 200 veces el nivel de solubilidad teórico. Este hallazgo sugiere que existen bolsas de hidratos de metano que podrían representar una reserva subestimada de carbono en el sistema terrestre.

Un motor biológico profundo e inesperado

Hasta ahora se pensaba que la vida en las fosas oceánicas dependía únicamente de la caída de materia orgánica desde la superficie, como partículas muertas y restos de animales. Sin embargo, este nuevo estudio demuestra que la energía química local también es clave, lo que obliga a revisar cómo entendemos el funcionamiento de los ecosistemas hadales (más allá de los 6.000 metros).

Los científicos destacan que este sistema puede actuar como un subsidio trófico para otras especies heterótrofas. Se han observado asociaciones entre organismos quimiosintéticos y animales como anémonas, gusanos Echiura o anfípodos. Esto implica que la influencia de estos focos de metano se extiende más allá de los propios filtradores, afectando al ecosistema circundante en toda su complejidad.

“La coexistencia de organismos basados en quimiosíntesis con un número considerable de fauna bentónica heterótrofa… sugiere que la producción de filtraciones de metano en la fosa extiende su influencia a la comunidad bentónica en general”.

Un reto para la ciencia del clima

El descubrimiento no solo tiene implicaciones ecológicas, sino también geológicas y climáticas. Al demostrar que el carbono orgánico puede quedar atrapado en forma de metano en los sedimentos de las fosas, este estudio plantea que una parte del carbono que se pensaba que regresaba al manto terrestre podría estar almacenada en la corteza superior durante millones de años.

Además, si las condiciones encontradas aquí se repiten en otras fosas similares, el inventario mundial de hidratos de metano podría aumentar significativamente. Esto no solo impactaría en los modelos de carbono del planeta, sino también en la evaluación de riesgos geológicos y energéticos a largo plazo.

En palabras de los autores: “Estas observaciones desafían los modelos actuales de los límites de la vida y del ciclo del carbono en el océano profundo”.

Referencias

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: