Algunas de las experiencias más memorables de nuestra vida están acompañadas de música. Una melodía puede evocar recuerdos, despertar emociones o transportarnos a lugares distantes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué ciertas combinaciones de notas nos resultan agradables mientras que otras nos parecen disonantes? La respuesta, lejos de ser un simple asunto de gustos, tiene raíces profundas en la física.

En un reciente preprint titulado “Thermodynamics of harmony: extending the analogy across musical system”s, los físicos L. Nasser, A. Tillotson y X. Hernandez han explorado una conexión fascinante entre la música y la termodinámica. Inspirados en los trabajos previos de Jesse Berezovsky, estos investigadores han aplicado principios de la física estadística para explicar cómo las escalas musicales emergen como estados ordenados dentro de un sistema físico. Lo más sorprendente es que esta teoría no solo se aplica a la música occidental, sino también a otros sistemas musicales como el gamelán indonesio.

La conexión entre la armonía y la física

Desde la antigüedad, filósofos como Pitágoras han intentado explicar la armonía musical mediante relaciones matemáticas entre frecuencias. Descubrieron que ciertos intervalos, como la octava (2:1) o la quinta perfecta (3:2), son particularmente agradables al oído. La física moderna ha confirmado que esta percepción se debe a la superposición de ondas sonoras y a la forma en que interactúan con nuestro sistema auditivo.

Lo que este nuevo estudio propone es una visión aún más profunda: las escalas musicales pueden entenderse como estados ordenados que minimizan una “energía libre musical”, en analogía con los sistemas físicos que tienden a minimizar su energía libre en procesos termodinámicos. Es decir, la música sigue principios similares a los que rigen la formación de cristales o la organización de fases en materiales.

Disonancia y orden musical

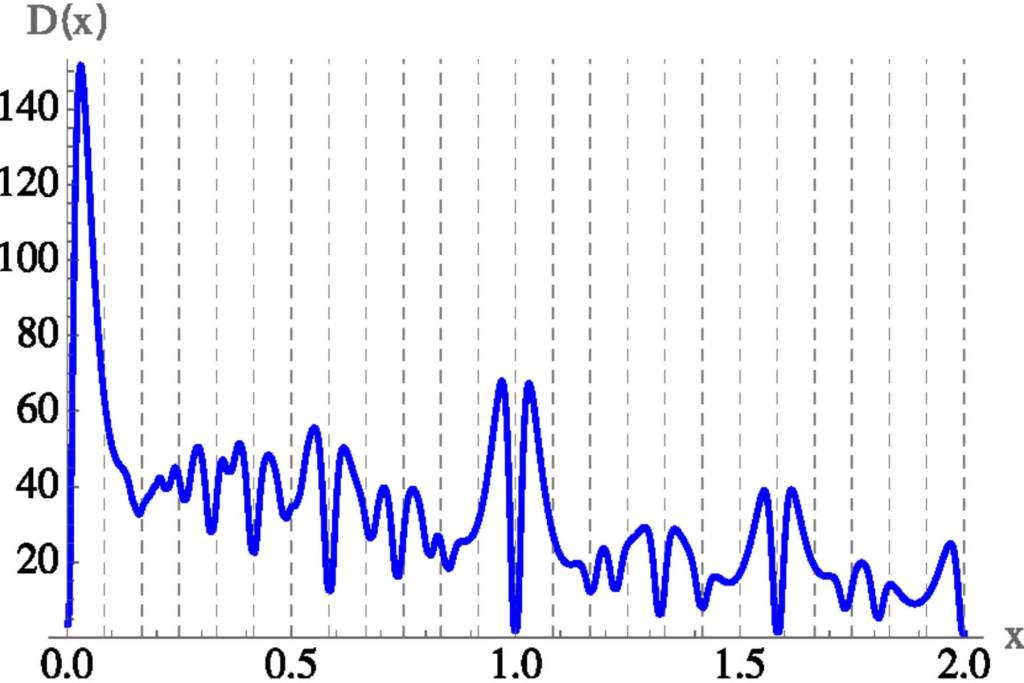

Uno de los conceptos clave en este modelo es la disonancia, que en términos físicos se refiere a la interferencia entre frecuencias cuando dos o más notas suenan simultáneamente. Para cuantificarla, los autores del estudio utilizan una función matemática que mide la “rugosidad” de la combinación de sonidos.

La idea es que la música busca minimizar la disonancia total de un sistema, de manera similar a cómo un material busca su estado de menor energía. A través de cálculos numéricos y modelos matemáticos, los investigadores han demostrado que las escalas musicales emergen de este proceso de minimización. Lo interesante es que el número de notas por octava no es arbitrario, sino que surge naturalmente dependiendo del timbre del instrumento y la forma en que se define la disonancia en cada cultura.

¿Por qué usamos 12 notas en la música occidental?

El sistema musical occidental divide la octava en 12 notas igualmente espaciadas en una escala logarítmica, un sistema conocido como temperamento igual de 12 tonos (12-TET). Sin embargo, los autores del estudio muestran que este número no es una elección aleatoria, sino que emerge de la estructura de la disonancia en los instrumentos con armónicos enteros, como cuerdas y tubos de órgano.

A través de modelos basados en la energía libre musical, se puede demostrar que al variar la temperatura del sistema (un parámetro en la ecuación que regula el equilibrio entre la disonancia y la entropía), se generan distintas divisiones de la octava. Para una temperatura baja, la estructura de 12 notas es la más estable, lo que explica por qué este sistema ha sido tan exitoso en la música occidental.

𝐷

(

𝑥

)

D(x) que muestra la disonancia entre dos notas con timbre de onda dentada. Los picos altos indican intervalos más consonantes, mientras que los bajos representan mayor disonancia. Fuente: arXiv

El gamelán y la música fuera de Occidente

Uno de los aportes más interesantes del estudio es su aplicación a sistemas musicales no occidentales, en particular al gamelán indonesio. Este conjunto de instrumentos metálicos utiliza escalas diferentes, como la escala Slendro de 5 notas y la Pelog de 7 notas.

A diferencia de los instrumentos occidentales, los del gamelán no siguen patrones armónicos enteros, lo que los hace ideales para probar la teoría de la termodinámica musical. Usando los mismos principios de minimización de la disonancia, los investigadores lograron reproducir las escalas del gamelán, demostrando que estos sistemas también pueden explicarse dentro del mismo marco físico.

Este resultado es crucial porque sugiere que las diferencias entre los sistemas musicales del mundo no son aleatorias, sino que surgen de principios universales de percepción sonora. Así, la termodinámica de la armonía no solo explica la música occidental, sino también tradiciones sonoras de otras culturas.

¿Es la música un fenómeno natural?

El estudio plantea una pregunta fascinante: ¿podemos considerar la música como un fenómeno natural, regido por las mismas leyes físicas que gobiernan el universo? Si las escalas musicales emergen de la minimización de una energía libre, entonces la estructura de la música no es una simple convención cultural, sino una consecuencia inevitable de cómo percibimos el sonido.

Esto abre la puerta a futuras investigaciones que podrían explorar la música en otros contextos, como la percepción del sonido en animales o incluso en posibles formas de vida extraterrestre. Si la termodinámica de la armonía es universal, podríamos esperar encontrar principios similares en cualquier sistema que utilice el sonido como medio de comunicación.

Referencias

- L. Nasser, A. Tillotson, X. Hernandez. Thermodynamics of harmony: extending the analogy across musical systems. arXiv, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2501.05467.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: