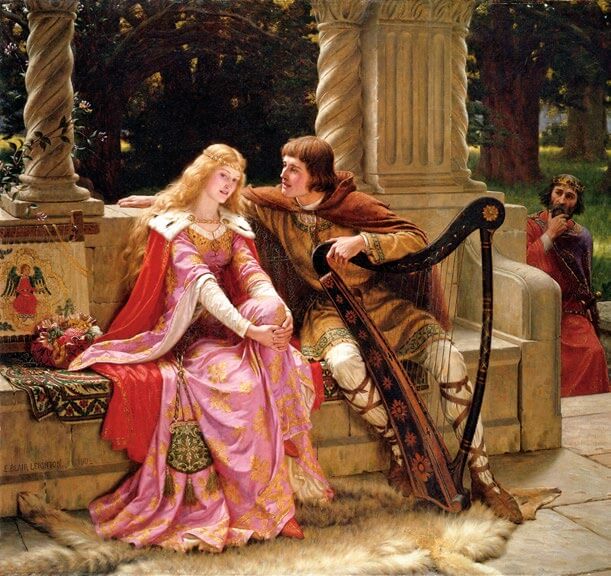

Es imposible olvidar aquellos rituales del amor pasional que parecían oponerse poéticamente al matrimonio o que incluso, tal y como sucede en las peripecias turbulentas de Tristán e Isolda, semejaban conducir a la apología del adulterio. Todo tenía que llevar, inevitablemente, o a la prohibición o a la desdicha, sin que falte una impresionante ritualización, esto es, una detallada codificación de estas “imposibilidades” en las leys d´amors.

El canto al amor fuera del matrimonio es, en cierto sentido, análogo a la descripción filosófica del impulso ascendente del alma tal y como se encuentra en los diálogos de Platón. La fascinante paradoja de la cortesía es que el Amor mayúsculo conlleva la castidad, tal y como lo cantó el trovador Guilhem de Montanhagol.

El amor supone también un ritual que adquiere la forma del vasallaje amoroso. Gracias a De Amore, de Andreas Capellanus (1150-1220), tenemos detalladas exposiciones de jurisprudencia y casuística amorosa: los amantes están unidos por las leyes de la cortesía, custodiando su secreto y manifestando una extraordinaria paciencia, esa mesura que remite a un fondo ético antiguo.

El filósofo suizo Denis de Rougemont se pregunta, en su imprescindible libro El amor y Occidente (1939), de dónde viene esa nueva concepción del amor “perpetuamente insatisfecho” y esa alabanza entusiasta y quejumbrosa de “una bella mujer que siempre dice que no”. Eso que Lacan, en su análisis del “amor cortés en anamorfosis” (realizado en el séptimo de sus seminarios dedicados a la ética del psicoanálisis), calificara con lucidez como “escolástica del amor desgraciado” no ha dejado de suscitar interpretaciones contrapuestas.

Casi todos los historiadores consideran que los trovadores no sacaban nada de la realidad social, esto es, que su poesía nació en contradicción absoluta con sus condiciones históricas y contextuales.

El filólogo y escritor alemán Eduard Wechssler propuso, en Das Kulturproblem des Minnesangs (1909), que la lírica provenzal tenía influencias religiosas, fundamentalmente neoplatónicas y cristianas, una tesis que suscitó numerosas críticas. El historiador suizo Sismondi sostuvo, por su parte, que tenía influencia árabe, algo que, con bastante ignorancia, rechazó el crítico A.W. Schlegel. Bastaría recordar a Suhrawardi, que, recogiendo la tradición platónica a través de Proclo y la filosofía plotiniana, combinada con ideas místicas persas, llama a los amantes “Hermanos de la Verdad”.

Catarismo, la “iglesia del amor”

En el prefacio a la edición de 1956 de El amor y Occidente, De Rougemont apunta que “los historiadores han deplorado mi insistencia en las relaciones sorprendentes que observaba entre cátaros y trovadores”. Aunque sea plausible la relación entre el amor-pasión y la pasión religiosa, muchos especialistas advirtieron que faltaban pruebas concluyentes para establecer una relación causal.

La segunda parte de ese libro está dedicada a “Los orígenes religiosos del mito”. “Al mismo tiempo –escribe Denis de Rougemont– que el lirismo del domnei, y en las mismas provincias –Languedoc, Poitou, Renania, Cataluña, Lombardía–, una herejía poderosa se extendía. Se pudo decir de la religión cátara que representó para la Iglesia un peligro tan grave como el del arrianismo”. Algunos consideran que había millones de fieles secretos, aunque parece que no fueron tantos los que asumieron la disidencia de los “hombres buenos”.

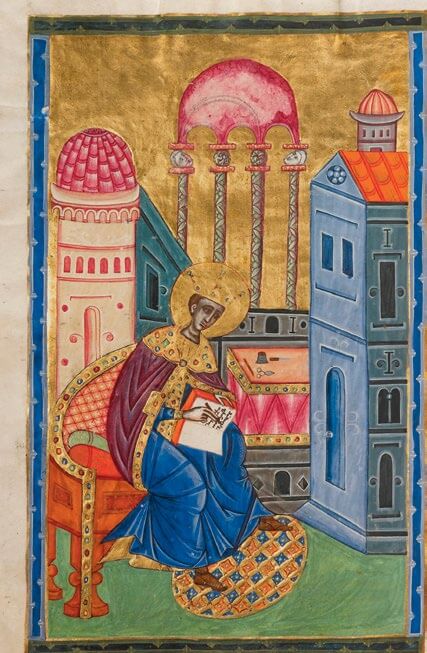

La Inquisición quemó los libros de culto y los tratados de la doctrina herética; por tanto, lo que sabemos del catarismo es bastante hipotético. Disponemos de información conseguida mediante tortura e interrogatorios redactados por ortodoxos, verdaderos “martillos de herejes”; en 1939 se descubrió el Liber de duobus pincipiis, una obra teológica, escrita por Juan de Lugio y fechada en la segunda mitad del siglo XIII, y también disponemos de la refutación del catarismo que realizara el exvaldense Durand de Huesca en Contra Manicheos. Se ha vinculado a los “puros” con las sectas neomaniqueas de Asia Menor, las iglesias bogomilistas de Dalmacia y Bulgaria y las corrientes gnósticas. En ocasiones se llamó al catarismo la “Iglesia del Amor”.

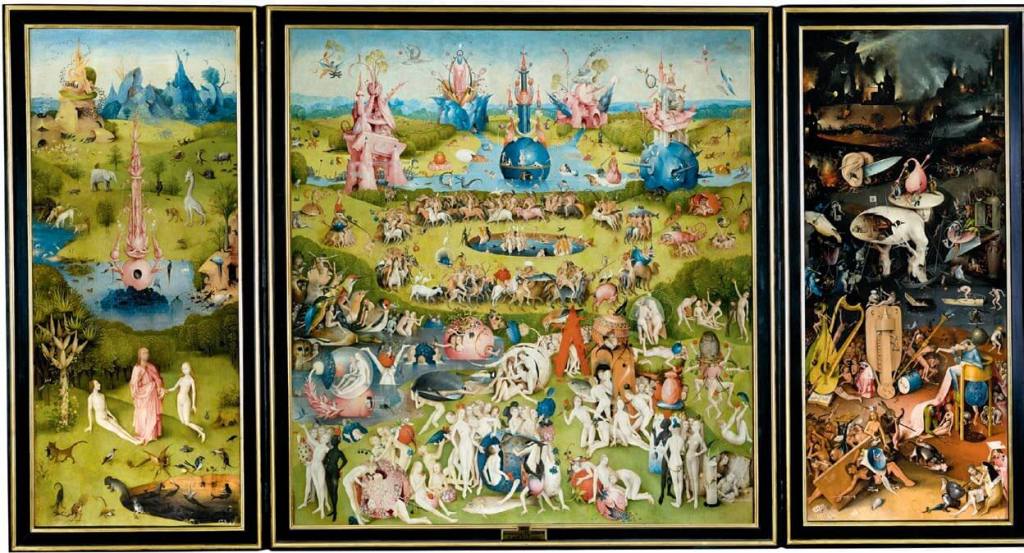

“El origen permanente –escribe Denis de Rougemont– y siempre trágicamente actual de la actitud cátara, o de una manera más general del dualismo, tanto en las religiones más diversas como en la reflexión de millones de individuos, fue y continúa siendo el problema del Mal, tal y como el hombre espiritual lo experimenta en este mundo”. El catarismo ha sido entendido como una actitud de pesimismo dualista que pone en cuestión las doctrinas de la libertad y la gracia del cristianismo, pero sobre todo que afirma que el Bien y el Mal tienen existencias absolutamente heterogéneas. Dios es amor y el mundo es malo; por tanto, la divinidad no puede ser autora del mundo, que está colmado de pecados y dominado por las tinieblas. El mundo ha sido acabado por el Gran Arrogante, que no es otro que Lucifer, el que ha seducido a las almas por medio de una mujer “de belleza resplandeciente”.

Los hombres, de acuerdo a la herejía cátara, están presos en los cuerpos materiales, dominados por apetitos terrenales, literalmente extraños con respecto a su verdadera vida anímica, arrastrados por la pasión de la procreación y temerosos de la muerte. En el principio, podríamos decir parodiando el Génesis, fue la seducción, que no es otra cosa que la perdición de la verdadera vida.

Los cátaros, como los que siguieron la herejía docetista, se negaban a aceptar el dogma de la Encarnación: era absolutamente imposible que Dios se rebajara a la condición humana y mortal. Rechazaron los rituales sacrificiales de la misa codificada en la cristiandad romana, proponiendo como escena de intensa devoción una suerte de cena fraternal. Negaban el sacramento instituido del bautismo y sostenían que solamente uno se bautizaba por medio del consolamentum, que suponía la renuncia al mundo, la consagración a Dios, la firme decisión de no mentir ni prestar juramento, de no matar ni comer animal alguno y finalmente de abstenerse de todo contacto con su mujer si estaban casados.

Todo comenzaba con un ayuno de cuarenta días, la endura, que podía llevar a la muerte voluntaria. El desprendimiento cátaro, profesado por ciertas élites sociales, suponía un rechazo de lo sensible y, como apunta el historiador francés Jean-Louis Biget, un alejamiento de la religión popular, muy apegada a lo concreto, rechazando los milagros, las imágenes, las reliquias y la pompa de los rituales.

Denis de Rougemont sugiere que, si la mujer es el cebo del Diablo para arrastrar a las almas hasta los cuerpos, en correspondencia los cátaros disponen de un principio femenino preexistente a la creación material que “juega un papel totalmente análogo al de la Pistis- Sofía entre los gnósticos”. Bernardo Gui, en su Manual del Inquisidor, afirma que los cátaros creían en la Santísima Virgen pero no aceptaban que fuera una mujer de carne y hueso; cuando adoraban a María, símbolo de pura luz salvadora, como ejemplo perfecto de dulzura, puede que no estuvieran haciendo otra cosa que alabar a su “Iglesia” o tratar de purificar sus almas.

Buenos cristianos

Bernardo de Claraval dijo de los cátaros, a los que combatió con todas sus fuerzas, que “no hay ciertamente sermones más cristianos que los suyos”. Sus costumbres eran puras y el dualismo que profesaban terminaba por ser un verdadero monismo escatológico que vendría a reconducir la existencia hacia la bondad originaria.

Los cátaros se referían a sí mismos simplemente como buenos cristianos o amigos de Dios. A los perfectos no se los llamaba así porque no tuvieran defectos; más bien los etiquetaban como hereticus perfectus. Como indica el escritor medievalista Malcolm Lambert en La otra historia de los cátaros (2001), los iniciados eran considerados seres “cuasidivinos”. Los historiadores católicos del XIX descalificaron a los cátaros tildándolos de maniqueos, aunque no eran otra cosa que cristianos estrictos que buscaban un acceso directo a la palabra de Dios; lo que no queda claro es que hubieran constituido una Iglesia, es decir, una jerarquía independiente con reglas, dogmas y organización coherente.

Raimundo V, conde de Toulouse y señor de Languedoc –cuyo hijo, Raimundo VI, se haría cátaro–, indicó en 1177 que la herejía había penetrado por doquier: “Ha sembrado la discordia en todas las familias, dividiendo al marido y la mujer, al hijo y al padre, a la nuera y a la suegra. Los mismos curas ceden a la tentación. Las iglesias están desiertas y caen en ruinas… Los personajes más importantes de mi tierra se han dejado corromper. La muchedumbre ha seguido su ejemplo y ha abandonado la fe [católica]”.

La historia de los cátaros está marcada a sangre y fuego por la Cruzada que destruyó tantas ciudades y masacró a tantos hombres. Tal vez la expresión “matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos” sea el más infame de los recuerdos de la Cruzada contra los albigenses. Aquella herejía que incluso llegó a germinar en pequeños pueblos, como describe admirablemente Emmanuel Le Roy Ladurie en Montaillou, aldea occitana, de 1294 a 1324 (1981), fue sofocada por nobles, mercenarios y dominicos que demostraron no tener piedad para los que no profesaban su fe de forma ortodoxa.

Tal vez se podría encontrar en el catarismo un aspecto importante de la genealogía del “espíritu capitalista”, en el sentido weberiano. Los creyentes podían hacer lo que quisieran con su dinero, aunque sus posesiones fueron rapiñadas de forma vil por personajes como Simón de Montfort, que parecía no desear otra cosa que batallar y no desprenderse de su armadura.

La herejía perfecta fue desmantelada por la Inquisición, que, para algunos intérpretes, sería un elemento fundamental en la constitución de la Persecuting Society por anticipar el Estado policial, animar a la delación, asesinar a aquellos que profesaban un evangelismo literal… Su búsqueda de la pureza terminó por llevarles a las muertes más atroces, aquellas poéticas visiones de la bondad les encaminaron a hogueras y su “consolación” fue motivo de desconsuelo para muchos.

Los trovadores, ¿cantores de la herejía?

En 1933, el escritor esotérico alemán Otto Rahn, medievalista aficionado y nazi entusiasta, anticipó, en Cruzada contra el Grial: la tragedia del catarismo, la tesis de que los trovadores eran militantes cátaros, cantores de la herejía. En 1937, tras hacerse miembro de las SS, Rahn publicaría La corte de Luzifer: un viaje a los buenos espíritus de Europa, un libro delirante en el que, entre otras cosas, ataca a Moisés como representante de la imperfección y la impureza:

“Nosotros, occidentales de sangre nórdica, nos llamamos cátaros igual que los orientales de sangre nórdica se llaman parsis, los Puros. Nuestro cielo está abierto solo a aquellos que no son criaturas de una raza inferior, o bastardos, o esclavos. Está abierto a los arios. Su nombre significa que son nobles y señores”. No deja de ser paradójico que otro episodio de crueldad histórica como el nacionalsocialismo se apropiara del catarismo en clave de esoterismo demencial.

Lo que no es tan irracional es el vínculo entre la poesía del amor cortés y la herejía perfecta, que se desarrollaron simultáneamente tanto en el tiempo (el siglo XII) como en el espacio (el sur de Francia).

“¿Es pura coincidencia –pregunta Denis de Rougemont– que tanto los trovadores como los cátaros glorifiquen –sin ejercerla siempre– la virtud de la castidad? ¿Es pura coincidencia que, como los ‘puros’, no reciban de su dama más que un beso de iniciación? ¿Y que distingan dos grados en el domnei (el pregaire, o plegaria, y el entendeire), como se distingue en la Iglesia del Amor a los ‘creyentes’ y a los ‘perfectos’?

¿Y que se burlen de los vínculos del matrimonio, esa jurata fornicatio, según los cátaros? ¿Y que ataquen a los clérigos y sus aliados, los feudales? ¿Y que vivan preferentemente a la manera errante de los ‘puros’, que iban de dos en dos por los caminos? ¿Y que se encuentren, finalmente, en algunos de sus versos, expresiones sacadas de la liturgia cátara?”.

A pesar de las coincidencias ideológicas, no se puede afirmar concluyentemente que el joy d´amor, ese extraño delirio deseante, sea una manifestación del catarismo, de la misma forma que el elogio de la castidad de los “hombres buenos” no es idéntico a la distancia, aparentemente insalvable, entre el poeta y su dama.

Una religión desconocida o, para ser más precisos, quemada ha animado a establecer vínculos interpretativos con trovadores que, a su vez, guardaban su secreto. En tiempos de una Cruzada salvaje en la que se obligó a los ciudadanos a ser delatores de herejes, es significativo que a los trovadores no se les considerase propagadores del catarismo. De Rougemont termina, en sus respuestas a las objeciones que suscitaron sus arriesgadas tesis, concediendo que los trovadores no eran predicadores ni militantes, “como máximo creyentes, y más a menudo todavía simples simpatizantes”.

Es indudable que estuvieron cantando en tierras donde había un público favorable, en su mayoría, a la herejía. Se encontraron en una encrucijada, entre la condena de la sexualidad por los perfectos cátaros y la ortodoxia matrimonial reafirmada por la reforma gregoriana. Acaso el trovar clus fuera un modo de encriptar lo religioso en lo profano.

El amor cortés

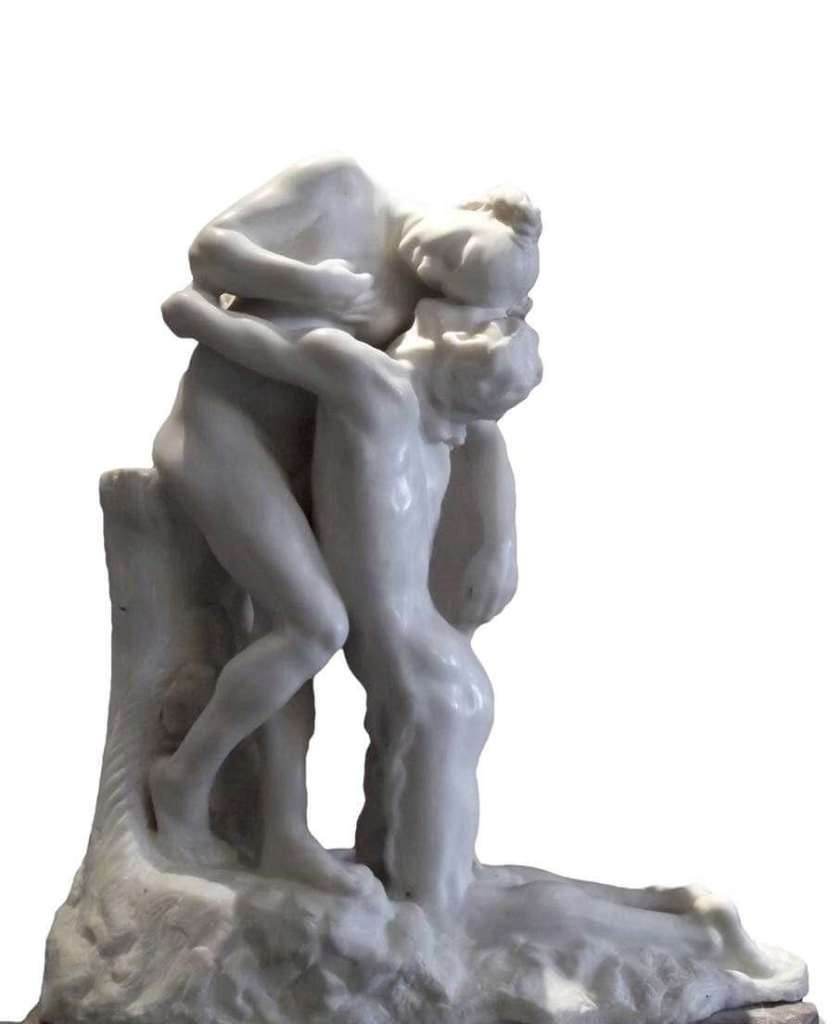

Los poemas del amor cortés parecen, como dijera el trovador Alegret, “insensatos”, cuando en realidad son “palabras de sentidos diversos”, anticipando tanto el amour fou surrealista como la convulsión (metafórica) de la imagen. El trovador Guiraut de Bornheil esperaba el alba del día terrestre, la verdadera luz, y también quería reencontrarse con el compañero de camino para seguir desplegando la galantería y la devoción. El amor cortés sería una idealización del amor carnal próxima a los intensos versos del Cantar de los cantares, un verbo a corazón abierto, un impulso desgarrado que tiene algo de melancólico narcisismo.

Denis de Rougemont, que traza la analogía entre las apasionadas acciones de los trovadores y la extrañeza surrealista, recuerda una impresionante anécdota medieval según la cual un señor celoso mata al trovador favorito de su mujer y le hace servir a esta el corazón de la víctima en una fuente. “La dama se lo come sin saber lo que es. Y cuando el señor se lo dice, ‘¡Mi señor –le responde la dama–, me habéis dado a comer un manjar tan delicioso que jamás comeré ningún otro!’, y se tira por la ventana del torreón. Se admitirá que esta atmósfera bastaría a muchos poetas para ‘colorear’ un simbolismo incluso dogmático en su origen”.

Los trovadores, entendidos como “los discípulos poco disciplinados” de los cátaros, buscaban la bendición de la dama, pero también estarían camuflando en su poesía una liturgia; su lirismo podría estar emparentado con el de místicos árabes como Ibn al-Farid, que afirmó que “aquel que no muere de su amor no puede vivir de él”.

La paradójica experiencia del “vivir sin vivir en mí” de Teresa de Ávila y los amores místicos que conducen hasta Dios a través de la Nada forman parte de una cristiandad que trató de purgar herejías que, en buena medida, buscaban la perfección, una bondad que incluso exigía la pobreza. “Desde el amor dualista –escribe el periodista francocanadiense Stephen O´Shea– al amor de los juglares a la esposa del vecino, todo en el mismo día, la cultura occitana de piedad y buenos sentimientos se iba desprendiendo de todos los vestigios de la cristiandad tradicional. En efecto, ‘amor’ es lo opuesto a ‘Roma’.

Las conjeturas eruditas coinciden en que en el año 1200 había en el Languedoc entre mil y mil quinientos perfectos. Entre los más eficaces estaban los que un trovador occitano denominaba elogiosamente bela eretga: los ‘herejes hermosos’”. No podemos olvidar aquella “perfección” torturada inquisitorialmente, ni tampoco debemos descuidar aquel “arte de amar” en el que resuenan los tópicos de Horacio, que, como apuntara Lacan, se condensó en fórmulas tan hermosas como Arte regendus amor.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: