Pocas veces un fósil tan humilde como una ostra logra cambiar nuestra comprensión del pasado. Pero eso es justo lo que ocurrió cuando un equipo de investigadores analizó con precisión milimétrica los caparazones mineralizados de Liostrea hisingeri, una especie extinta que vivió en los mares del límite Triásico-Jurásico. Esos restos, olvidados durante millones de años en los sedimentos de lo que hoy es Gales, guardaban información química capaz de reconstruir uno de los episodios más turbulentos en la historia de la Tierra: una acidificación oceánica masiva que coincidió con una de las grandes extinciones del planeta.

Por primera vez, los científicos han podido reconstruir directamente el pH del océano en esa época, demostrando que, al menos en ese lugar y momento, el agua marina se volvió mucho más ácida en un intervalo muy breve. El estudio, publicado en Nature Communications por un equipo de las universidades de St Andrews y Birmingham, vincula esta acidificación a un gran aumento del dióxido de carbono (CO2) atmosférico, provocado por intensa actividad volcánica. El hallazgo aporta pruebas sólidas de que los desequilibrios en el ciclo del carbono pueden tener efectos devastadores, tanto en el pasado como —potencialmente— en el futuro.

El evento que redefinió la vida marina

Hace unos 201 millones de años, al final del período Triásico, la Tierra atravesaba una transformación tectónica colosal. La ruptura inicial del supercontinente Pangea provocó un aumento de la actividad volcánica a escala continental. Esta etapa, conocida como la Provincia Magmática del Atlántico Central (CAMP), liberó enormes cantidades de gases volcánicos, entre ellos dióxido de carbono, a la atmósfera. Según el estudio, el carbono emitido durante este periodo tuvo un origen principalmente mantélico, lo que indica una conexión directa con el vulcanismo profundo de esa era.

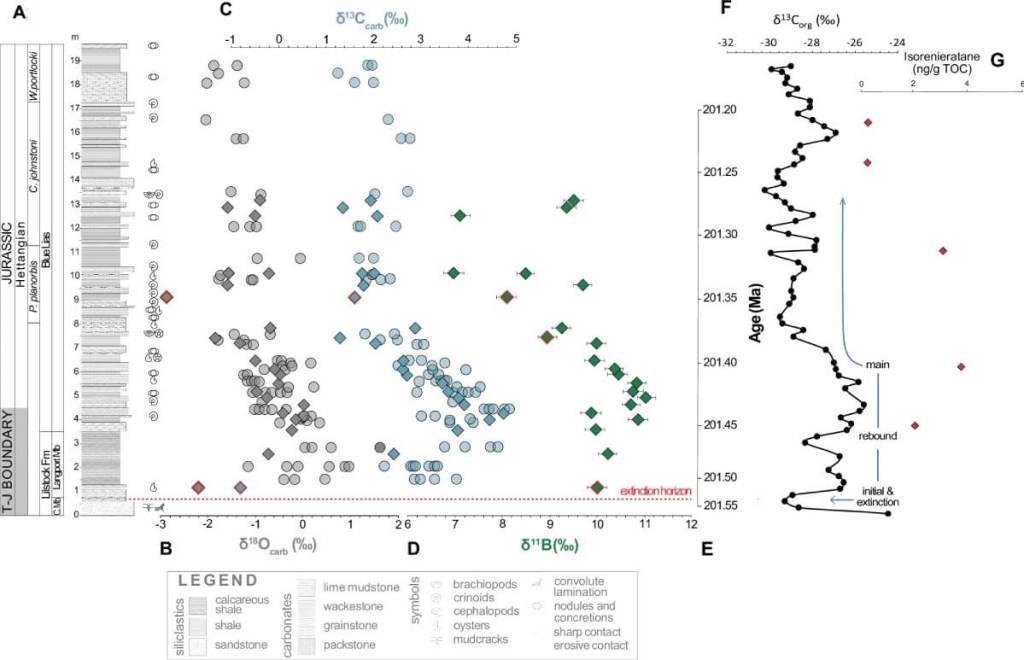

La consecuencia inmediata fue una alteración global del ciclo del carbono. El océano, al absorber ese exceso de CO₂, se volvió más ácido. Lo novedoso del nuevo trabajo es que los investigadores pudieron medir esta caída en el pH usando isótopos de boro (δ¹¹B) conservados en las conchas de ostras fosilizadas. Este indicador permite estimar con bastante precisión la acidez del agua marina en el momento en que se formó el caparazón. En palabras del estudio: “Nuestros datos proporcionan una evidencia robusta de acidificación oceánica asociada a la liberación de carbono en el límite Triásico–Jurásico”.

Cómo las ostras revelaron el pH del pasado

El método empleado en esta investigación consistió en analizar los isótopos de boro de ostras fosilizadas en la localidad de Lavernock Point (Gales). Este lugar conserva una secuencia geológica muy bien preservada de esa época, con alternancia de calizas, margas y lutitas marinas. Las ostras del género Liostrea, ya extintas, son especialmente útiles porque su caparazón está formado por calcita de baja concentración en magnesio, que retiene bien las señales geoquímicas originales.

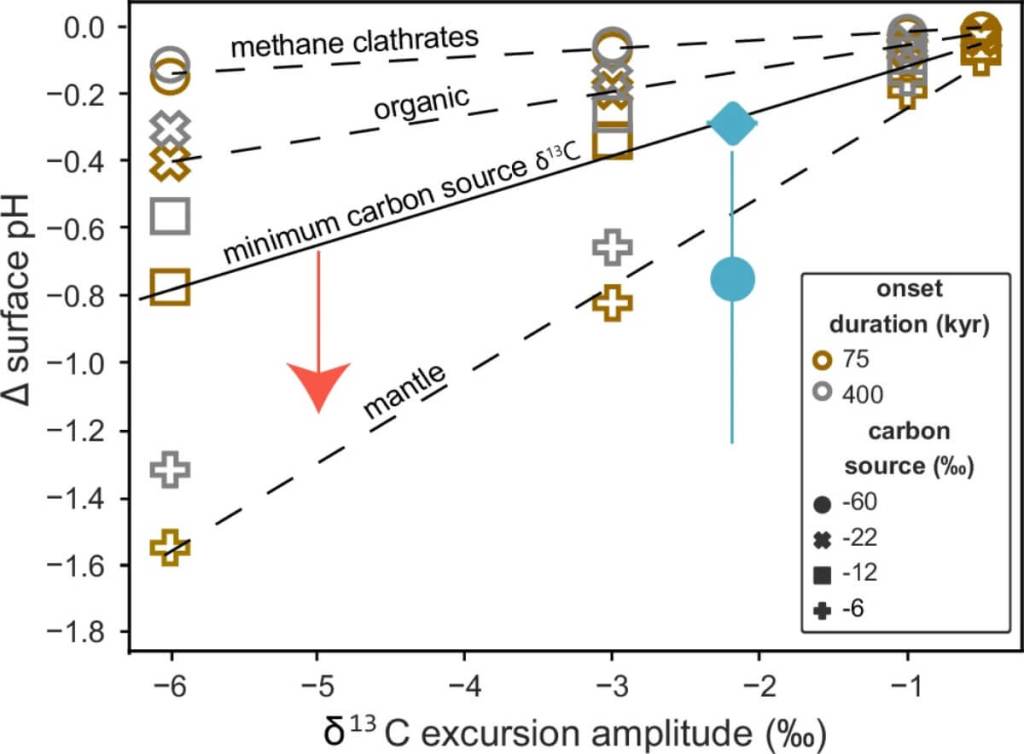

Los resultados mostraron una caída mínima del pH oceánico de 0,29 unidades, de un valor inicial estimado de 8,24 hasta un mínimo de 7,93. “Calculamos un cambio mínimo de pH de −0,29 unidades con un 95 % de confianza, desde un pH inicial de 8,24 hasta un mínimo de 7,93”, indica el artículo. Pero esta es solo la estimación más conservadora. Según los modelos empleados, el descenso pudo ser incluso mayor: en el 95 % de los escenarios, la caída de pH superó las 0,41 unidades.

Este cambio no fue solo profundo, sino también rápido. Las simulaciones estiman que ocurrió en menos de 50.000 años, un abrir y cerrar de ojos en términos geológicos. Esto sugiere que los ecosistemas marinos apenas tuvieron tiempo de adaptarse a las nuevas condiciones.

Un océano ácido es un océano letal

La acidificación del océano tiene efectos devastadores en organismos marinos que dependen del calcio para formar sus estructuras, como corales, moluscos, equinodermos y muchos tipos de plancton. El estudio muestra que, durante este episodio, la saturación de calcita cayó significativamente, acercándose a niveles que dificultan o imposibilitan la calcificación biológica. El impacto fue tan amplio que los arrecifes de coral desaparecieron de los registros fósiles durante cientos de miles de años, dando lugar a lo que se conoce como un “gap de arrecifes”.

Esta acidificación coincidió con una de las grandes extinciones del Fanerozoico. Según el estudio, “la acidificación oceánica aparece asociada a tres de los cinco mayores eventos de extinción en la historia de la Tierra”. Esto refuerza la idea de que estos fenómenos no solo alteran las condiciones químicas del mar, sino que pueden desencadenar crisis ecológicas globales.

¿Qué provocó el cambio? Las huellas del CO₂

El análisis isotópico del carbono permitió al equipo identificar la fuente probable del CO₂ que alteró el sistema marino. A través de simulaciones del sistema terrestre con el modelo cGENIE, se estimó que el carbono liberado tenía una firma isotópica más pesada que −12 ‰, lo cual descarta que el metano o la materia orgánica hayan sido las fuentes principales. Esto significa que el carbono provenía principalmente del manto terrestre, liberado por el vulcanismo de CAMP.

Este tipo de carbono, al disolverse en el océano, no solo altera el pH sino también la saturación de minerales como la calcita y la aragonita. Estos cambios generan un efecto en cascada que afecta a toda la cadena alimentaria marina.

Además, el estudio sugiere que durante este proceso también se produjo una fuerte desoxigenación del océano, un fenómeno conocido como anoxia. En palabras del artículo: “La acidificación, junto con la anoxia oceánica, probablemente explica la prolongada perturbación ecológica”.

¿Puede repetirse este escenario?

Aunque los niveles de CO2 actuales no han alcanzado aún los valores estimados para el Triásico-Jurásico, la velocidad a la que estamos emitiendo carbono es mucho mayor. El estudio subraya este punto de forma clara: “Este registro proporciona una base sólida para vincular los cambios catastróficos en los ecosistemas con las perturbaciones mayores del ciclo del carbono”.

La investigadora Sarah Greene advierte que, aunque la extinción de hace 201 millones de años ocurrió en un periodo más largo, la acidificación actual avanza a un ritmo sin precedentes. Esto podría hacer que los ecosistemas modernos, que evolucionaron en condiciones más estables, no logren adaptarse a tiempo.

El mensaje es claro: lo que ocurrió en el pasado puede servir como advertencia para el presente. Si no se reduce de manera urgente la emisión de gases de efecto invernadero, el océano del futuro podría parecerse peligrosamente al que acabó con tantas formas de vida al final del Triásico.

Referencias

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: