El método científico es la mejor herramienta de la que dispone el ser humano para sacar conclusiones válidas sobre el mundo que le rodea —como ya explicamos en un artículo anterior. Y esto es así por la capacidad que la ciencia tiene para reconducir conclusiones equivocadas, admitir sus propios errores y proponer nuevas hipótesis que serán validadas o refutadas por la experiencia.

Pero los científicos (que no la ciencia) nos hemos centrado tanto en buscar explicaciones y modelos coherentes con el universo que nos rodea que hemos olvidado algo igual de importante: trasladar al resto de la sociedad no solo los resultados de nuestros experimentos, sino también por qué estos resultados tienen más credibilidad que las historias que otros inventan.

No tiene sentido que existan debates en los que los hechos avalados por la ciencia y las opiniones infundadas de tertulianos se pongan al mismo nivel, mientras la equidistancia periodística hace más mal que bien al avance de la sociedad.

De la revisión por pares al ensayo clínico: el camino de la evidencia médica

Analicemos como ejemplo la medicina, sin apellido, esa que ha demostrado en publicaciones revisadas por pares y en ensayos a doble ciego la efectividad de sus tratamientos; frente a las que necesitan apellidos para compensar su falta de efectividad demostrada.

La revisión por pares consiste en una forma de evaluar un trabajo científico antes de su publicación. Que un artículo haya sido revisado por pares antes de ser publicado implica que dos expertos en la materia han comprobado que lo que allí se dice tiene sentido. De esta forma, una ocurrencia de un científico nunca llegará a publicarse en un medio con revisión por pares si no se ajusta a la realidad por muy reconocido que sea el científico. Debemos asumir que, por muy bueno que alguien sea en su campo, eso no le libra de poder meter la pata.

El doble ciego es un requisito en los ensayos clínicos que elimina efectos conocidos de cuestiones ajenas al propio tratamiento y que pueden afectar al resultado. Por ejemplo, dado que el hecho de que el paciente crea estar siendo tratado mejora su percepción de su estado de salud en un cierto porcentaje, los ensayos se realizan sin que los pacientes sepan si están siendo tratados con medicina o con placebo. Del mismo modo, dado que los médicos pueden verse influenciados en la valoración del tratamiento cuando saben si sus pacientes están siendo tratados con placebo o medicamento, en los ensayos doble ciego ni siquiera los médicos saben si el paciente está en el grupo del placebo a la hora de valorar su eficacia.

Cuando la evidencia no basta: el error de ignorar la percepción social

Si un producto demuestra su eficacia con los parámetros de la ciencia, pasa a engrosar las listas de medicamentos y los científicos damos por cerrado su análisis. Si no lo ha demostrado, es un producto que no ofrece lo que prometía, que no funciona y, por tanto, no debe ser utilizado como tratamiento.

Pero dar por zanjado el tema cuando un producto no demuestra ser eficaz puede ser uno de los grandes errores que estamos cometiendo, porque aunque esto debería ser suficiente al tratar con personas que conocen y asumen la validez del método científico, no está siendo suficiente con la ciudadanía de a pie.

Nos equivocamos al dar por hecho que la sociedad se compone solo de seres humanos racionales y con conocimientos científicos que, aunque deberían ser básicos, ni siquiera se terminan de conseguir al acabar la educación secundaria. Es suficiente con ver la audiencia de algunos programas televisivos que viven de la conspiración, las ventas de productos “terapéuticos” que no han demostrado eficacia o los disparatados modelos astronómicos con miles de apoyos en algunas redes sociales para darnos cuenta de que, aunque la ciencia puede validar o refutar algunas ideas o modelos los científicos, fallamos muchas veces a la hora de llevar ese relato al conjunto de la sociedad.

De la torre de marfil al relato social

El científico que necesitamos ser es aquel capaz de abandonar la torre de marfil para además de investigar y publicar trabajos dirigidos a otros científicos llegar también a esos que no han tenido la formación suficiente para identificar y dar el valor que corresponde a las opiniones basadas en los hechos que con los mecanismos de control necesarios llegan a conclusiones coherentes.

Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el 82.1% de los españoles acude a internet y las redes sociales para informarse sobre ciencia. En un año en el que tres de las principales redes sociales usadas en España (X, Instagram y Facebook) han eliminado los verificadores de información es más importante que nunca llegar con el mensaje claro y veraz que aporta el saber que tu relato es un hecho, y no una opinión.

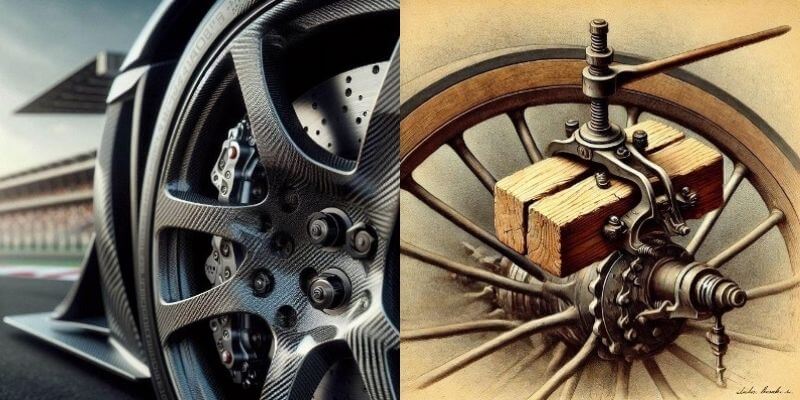

Solo cuando se tiene claro cómo se testea la validez de un medicamento se deja de creer en “la maldad innata de las farmacéuticas”. Del mismo modo, es preciso conocer el método científico para diferenciar entre la opinión de un científico y el consenso científico. Así, tenemos que hacer ver a la sociedad que la eficacia en la diferencia entre la milenaria medicina tradicional de –inserte país aquí- y la medicina actual es la misma que entre los sistemas de frenado por taco de cuero de los Benz Patent-Motorwagen y los frenos de carbono de un fórmula uno actual.

La divulgación como pilar: llevar el método científico más allá de los laboratorios

La física tiene por delante retos apasionantes, pero además de los retos intrínsecos a la propia disciplina, tenemos que ofrecer un relato que, con base en el pensamiento crítico, en el método científico y en los hechos demostrables, llegue hasta el último rincón de la ciudadanía. Solo así conseguiremos mejores decisiones globales basadas en hechos demostrables en vez de en las creencias alimentadas por quienes priman otro tipo de intereses.

Es vital hacer ver la diferencia entre hechos y opiniones. Y que incluso entre diferentes opiniones, la equidistancia solo es una opción cuando ambas opiniones tienen similar validez. Una opinión desinformada que obvia aquellos hechos verificables que no encajan en su modelo no debe tener la misma validez que una teoría científica avalada por los hechos.

Una medicina diferente que prolifera basándose en una falacia de evidencia anecdótica, o algunas conspiraciones que copan los horarios de máxima audiencia, son opiniones dominantes que triunfan en ciertos perfiles por su capacidad para satisfacer determinadas necesidades en individuos con rasgos narcisistas (según un estudio publicado en 2024 en la Revista Caribeña de Psicología), pero nunca deberían haber tenido un altavoz mayor que el de los hechos científicamente verificables.

El impulso del pensamiento crítico y vencer en la batalla del relato a quienes desinforman son claves en el desarrollo de una sociedad con plena conciencia científica. Como personas de ciencia, debemos encontrar la manera de que nuestro relato, además de verdadero, sea tan atractivo para la sociedad como lo son algunas de las historias que pretenden hacernos creer.

Referencias

- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. (2022, diciembre). La FECYT presenta los resultados de la encuesta sobre desinformación científica. Gobierno de España. https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Diciembre/La-FECYT-presenta-resultados-encuesta-desinformacion-cientifica.html

- Amell-Castillo, M. A., Ramírez-Oliver, J. A., Peña-Medina, Y. O., & Sánchez-Vincitore , L. V. (2024). La Relación entre la Mentalidad Conspirativa y los Rasgos Narcisistas. Revista Caribeña De Psicología, 8(1), e8101. doi: 10.37226/rcp.v8i1.8101

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: