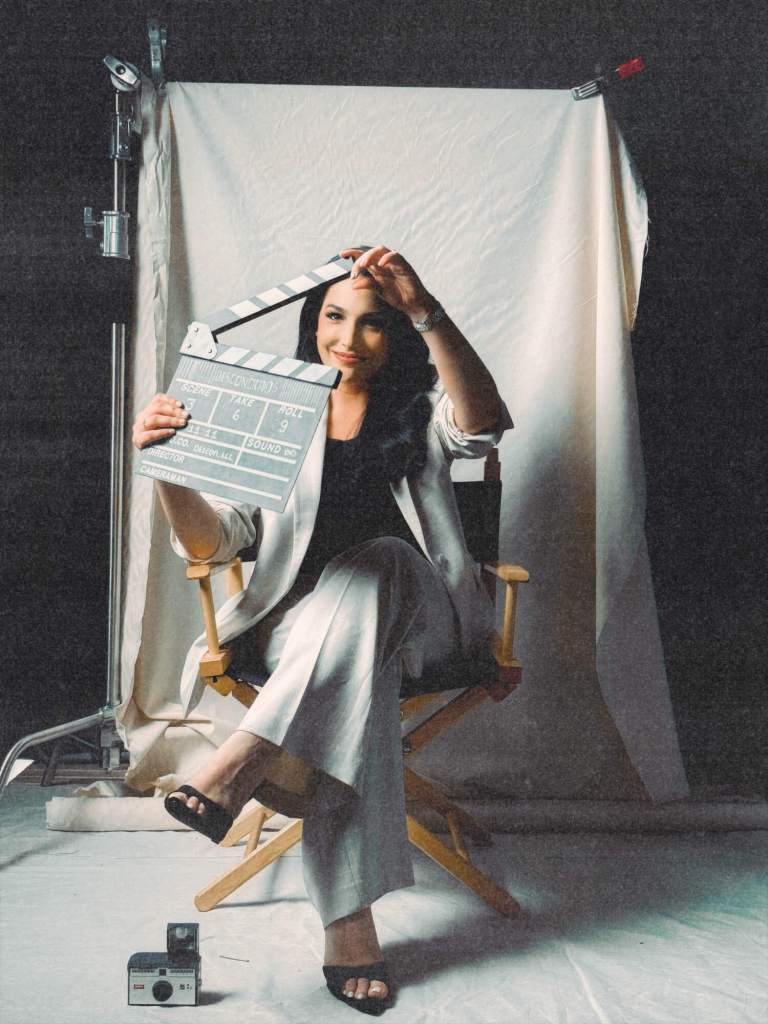

Hoy el periodismo se enfrenta a una etapa decisiva: entre la inmediatez de las redes, la irrupción de la inteligencia artificial y la desconfianza del público, la profesión busca redefinirse sin perder su esencia. Las redacciones tradicionales cambian, los formatos se fragmentan y las audiencias demandan más autenticidad que espectacularidad. Sobre estos desafíos y las nuevas rutas que está tomando la comunicación, conversamos con Alejandra Oraa, periodista con una destacada trayectoria internacional y una de las voces más representativas del periodismo contemporáneo.

Durante quince años, Alejandra Oraa formó parte de CNN en Español, donde condujo programas como Café CNN y Destinos, y fue reconocida con siete premios Emmy y un Peabody. Su paso por la cadena la convirtió en una de las figuras más jóvenes y destacadas del periodismo hispano en televisión. En 2024 cerró esa etapa y apostó por una nueva forma de contar historias con su proyecto independiente La Ruta, una propuesta que une periodismo y turismo para mostrar una perspectiva más cercana, humana y real.

Con una sólida presencia en redes sociales y un compromiso activo como embajadora de buena voluntad de la ONU, Alejandra Oraa representa a una generación de comunicadores que buscan mantener la esencia del periodismo mientras se adaptan a los nuevos lenguajes digitales. En esta conversación, reflexiona sobre el presente y el futuro del oficio, el impacto de las nuevas tecnologías en la información y los desafíos de contar historias con empatía en una era dominada por la velocidad y la imagen.

¿Cómo describirías el estado del periodismo hoy: en crisis, en resistencia… en reinvención?

Yo creo que el periodismo está en reinvención constante. Decir que está en crisis es quedarse en lo superficial. El oficio cambió y seguirá cambiando, pero su esencia sigue intacta. Hoy informar implica adaptarse, pero sobre todo, es encontrar maneras más humanas y creativas de conectar con la gente. Es verdad que hay ruido y desinformación, pero también hay una audiencia más consciente, más crítica, que sabe reconocer el valor de una historia bien contada.

¿Qué crees que perdió —y qué ganó— el periodismo con la irrupción de los formatos digitales?

Perdimos el tiempo para pensar, eso es cierto. La inmediatez a veces le gana a la profundidad. Pero también ganamos cercanía, acceso y democratización de la información. Antes había una distancia entre el periodista y su audiencia; hoy, la conversación es directa y viva. Lo digital nos obligó a ser más versátiles y a entender que las historias no se cuentan igual en televisión que en un reel o en un boletín. Para mí, lo importante no es el formato, sino mantener la esencia de una buena ética periodista.

Después de 15 años en CNN y siete premios Emmy, das un paso hacia el periodismo independiente. ¿Qué te motivó a cerrar esa etapa y empezar una nueva ruta profesional?

La decisión de comenzar la ruta independiente no fue mía. Fue el canal, CNN, quien decidió no renovarme el contrato. En su momento lo sentí profundamente injusto, porque estaba en el mejor momento de mi carrera. Pero esa experiencia me enseñó algo muy importante: puedes entregarle quince años de tu vida a una cadena, construir una audiencia, dejar huella… y aun así, irte sin una compensación proporcional al valor que diste y al compromiso que mantuviste. Esa experiencia fue dura, pero también reveladora. Me hizo entender que, en este oficio, tener algo propio es una forma de proteger lo que eres. Porque al final, lo que realmente sobrevive no son los canales ni las estructuras, sino las personas que lo hicieron grande.

Las cadenas de televisión están en crisis no por falta de talento, sino por falta de humanidad. Por haber convertido la información en un producto industrial, donde las líneas editoriales deciden qué se puede o no se puede decir. Y eso mata lo más valioso del periodismo. Al irme de la cadena me di cuenta que mi audiencia ha crecido de una manera mucho más grande que cuando tenía a una “grande empresa detrás”, y eso fue revelador. Entendí desde afuera que mi valor era mayor siendo “yo”.

Afortunadamente, mi carrera me dio acceso a las redes, a una comunidad digital, a una generación que valora la conexión humana tanto como la información. Aprendí que se puede hacer periodismo con rigor, pero también con cercanía y sensibilidad. Así que aproveché el medio más grande que tengo que son las redes. Hoy, mis redes sociales me permiten alcanzar a más personas que un programa matutino en televisión: solo en mi cuenta de Instagram conecto con más de seis millones de usuarios al mes, y algunas publicaciones llegan a dos millones de visualizaciones. Ese alcance me deja ser lo que siempre he sido: periodista, pero también persona. Quiero regresar a un canal grande pero tengo mucho más claro los términos a los que quiero volver.

Las redes se han convertido en tu propio canal editorial. ¿Qué aprendiste de esta nueva forma de comunicar sin el filtro de una cadena internacional?

Aprendí que la autenticidad es el nuevo poder. Cuando trabajas para una gran cadena, inevitablemente hay filtros, líneas editoriales y decisiones que no dependen de ti. Hoy, en cambio, tengo la libertad de contar lo que realmente me mueve, sin pedir permiso. Pero esa libertad también implica una gran responsabilidad: cuidar la veracidad, la empatía y el propósito detrás de cada publicación. También entendí algo que las redes dejan muy claro: la gente no conecta con el periodista perfecto, sino con el ser humano detrás de la cámara. Y esa conexión directa con la audiencia me ha devuelto la pasión original por comunicar, la que me llevó al periodismo en primer lugar. Siento que me ha regresado la chispa de la curiosidad gracias a estos nuevos aires de libertad.

Totalmente. El espacio existe, pero ha cambiado de lugar. Hoy la profundidad está más en las plataformas digitales o streaming. Y cada día esos formatos vuelven a ganar espacio porque percibo que el público está cansado del ruido y de la inmediatez vacía; por eso, cuando se encuentra con un contenido que tiene sustancia, lo agradecen y lo comparten. El problema no es la falta de interés, sino la falta de tiempo y recursos que muchas redacciones destinan a ese tipo de periodismo. Es una tristeza que casi todas las secciones de investigación de los grandes canales hayan cerrado y muchos de esos investigadores terminarán trabajando en programas como los de John Oliver o Stephen Colbert.

“Hoy cualquiera puede tener un micrófono, pero no todos entienden lo que implica usarlo con responsabilidad”.

¿Cómo se equilibra la necesidad de visibilidad con la responsabilidad informativa en plataformas como X (Twitter), TikTok o Instagram? ¿Y qué riesgos ves en que las audiencias se informen únicamente a través de redes?

Ese equilibrio es, probablemente, el mayor reto del periodismo actual. Las redes te exigen inmediatez, constancia y formato; pero la información exige contexto, rigor y pausa. Si uno se deja arrastrar por el algoritmo, termina comunicando para agradar, no para informar. Por eso siempre trato de recordar algo esencial: la visibilidad sin credibilidad no sirve de nada. Puedes tener millones de vistas, pero si no tienes la confianza de la audiencia, no tienes nada. El riesgo más grande es que la gente confunda visibilidad con verdad. Las redes han democratizado la comunicación, pero también han democratizado la desinformación. Hoy cualquiera puede tener un micrófono, pero no todos entienden lo que implica usarlo con responsabilidad. Si una sociedad se informa solo a través de clips cortos o titulares emocionales, pierde matices, pensamiento crítico y empatía.

La inteligencia artificial abre oportunidades en casi todas las profesiones, incluido el periodismo. Pero, ¿qué crees que la IA nunca podrá reemplazar del trabajo periodístico?

La inteligencia artificial puede ayudarnos a procesar datos, a escribir más rápido o incluso a detectar patrones que antes tardábamos semanas en investigar. Pero hay algo que nunca podrá reemplazar: la sensibilidad. El periodismo se trata de entendernos y traducir nuestro mundo con empatía. Va mucho más allá de el qué, cuándo y dónde. Una máquina puede imitar el lenguaje, pero no puede interpretar el silencio de una víctima, la mirada de un líder o la emoción de un país, y es en esos matices donde está la mejor parte de la historia. Yo celebro a la IA porque una periodista bueno que sepa usarla, podrá “comerse el mundo”.

Los deepfakes pueden ser aterradoramente reales: pueden recrear voces, rostros e incluso declaraciones falsas. ¿Cómo puede el periodismo proteger la verdad en medio de la manipulación digital? ¿Y cómo afecta eso la confianza del público?

El desafío con los deepfakes es que ponen en duda algo tan básico como la evidencia visual, que durante décadas fue el corazón de la credibilidad. El periodismo debe convertirse en una especie de “curador de la realidad”: combinar la tecnología con el criterio humano para distinguir lo auténtico de lo manipulado. Eso implica nuevas alianzas entre periodistas, ingenieros y expertos en ética digital. Pero también significa recuperar algo que el ritmo actual nos ha hecho perder: el tiempo para verificar antes de publicar. Por eso hoy la transparencia es más importante que nunca: explicar cómo verificamos, con qué fuentes, y reconocer cuando algo cambia. La confianza no se impone, se reconstruye con honestidad.

¿Qué deberíamos enseñar hoy a los futuros periodistas para que sean relevantes dentro de 10 años?

Deberíamos enseñarles menos cómo escribir una nota y más por qué contar una historia. Las herramientas van a cambiar al menos cada dos años, pero lo que mantiene vivo al periodismo es la capacidad de pensar, analizar y conectar con otros. Hay que formar periodistas que entiendan de tecnología, pero que no le teman; que sepan usar la inteligencia artificial, los datos o las redes sin perder la ética, la curiosidad y la empatía. Porque dentro de 10 años, el periodista relevante no será el que sepa más formatos, sino el que sepa más de humanidad. Y de el lado personal, es vital enseñar la independencia emocional de este oficio, porque va a seguir siendo incierto, cambiante y, muchas veces, solitario. Pero quien logre mantener la pasión por entender el mundo, incluso cuando el mundo no se entiende, será siempre necesario.

“La visibilidad sin credibilidad no sirve de nada”.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes periodistas que quieren construir una carrera con propósito en esta era de likes, velocidad e inteligencia artificial?

Les diría que no confundan visibilidad con valor. Los likes no son una medida de impacto; la verdad sí lo es. El periodista del futuro tiene que aprender a convivir con la tecnología, no a competir con ella. La inteligencia artificial puede ayudarte a escribir, pero no puede darte criterio, ni ética, ni pasión. Eso sigue siendo humano. Pero mi consejo más importante es que, les diría que encuentren su por qué. Porque si tu única meta es tener seguidores, te vas a cansar. Pero si tu objetivo es contar historias que transformen algo o a alguien, entonces vas a encontrar sentido incluso en los días difíciles. El propósito es lo que convierte una carrera en una misión.

Y por último, con La Ruta como tu nuevo comienzo, ¿qué quieres que el público descubra de América Latina —y de Alejandra Oraa— a través de este proyecto?

La Ruta es mi manera de reconciliarme con el oficio. Es volver a contar historias desde la libertad, desde la emoción y desde la admiración por nuestra identidad. Después de tantos años narrando noticias difíciles, necesitaba volver a mirar lo que sí funciona, lo que inspira y lo que une. Y de mí, quiero que descubran a una Alejandra más auténtica, más curiosa y más libre. Una periodista que ya no necesita una cadena detrás para tener voz, sino una causa. La Ruta no es solo mi nuevo proyecto, es mi manera de seguir creyendo que el periodismo todavía puede cambiar la mirada del mundo con letras, inteligencia y un poco de chispa.

“Los likes no son una medida de impacto; la verdad sí lo es”.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: