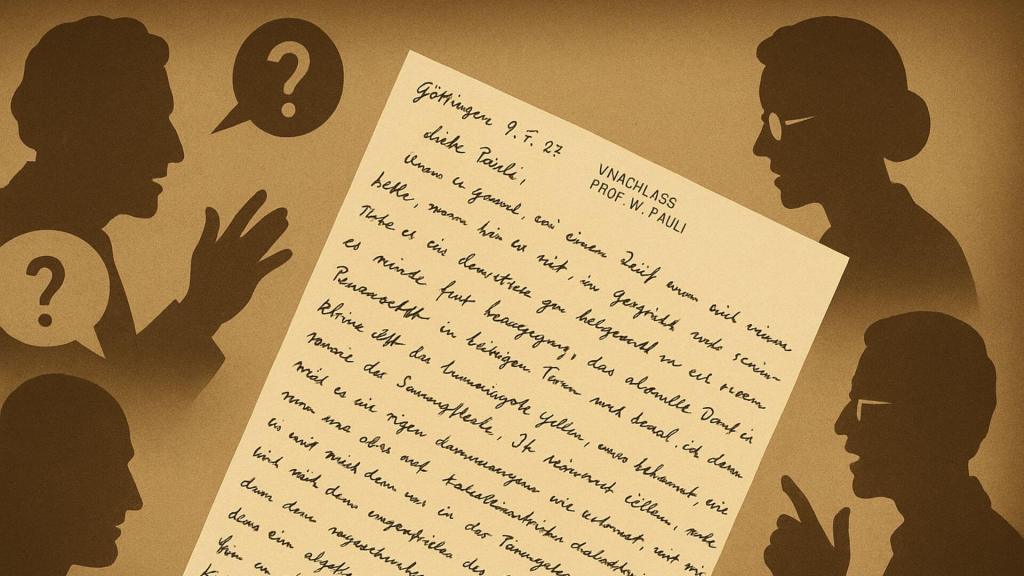

Hace un siglo, en una isla alemana llamada Helgoland, un joven físico de 23 años escribía una carta que, sin saberlo del todo, marcaría el nacimiento de una nueva era en la ciencia. Werner Heisenberg se dirigía a su colega Wolfgang Pauli para confesarle una duda tan profunda como humana: si debía seguir adelante con su revolucionario manuscrito sobre mecánica cuántica… o si lo quemaba. En sus propias palabras, “[…] quisiera completarlo durante los últimos días de mi estancia aquí —o quemarlo]”. Esta tensión entre la genialidad y la inseguridad, entre el deseo de avanzar y el miedo al abismo conceptual, parece seguir viva hoy.

Cien años después, la física cuántica ha transformado nuestra tecnología y nuestra manera de entender el universo, pero los desacuerdos sobre sus fundamentos siguen tan intensos como entonces. Así lo revela una encuesta histórica publicada en Nature en julio de 2025. Participaron más de mil físicos, convocados para conmemorar el centenario de aquella carta. El resultado no podría ser más irónico: los expertos no logran acordar qué significa realmente la teoría que transformó la física moderna.

La carta que inició todo

El 9 de julio de 1925, desde Helgoland, Heisenberg expresó en su carta a Pauli una mezcla de entusiasmo y escepticismo. “Mis puntos de vista sobre la mecánica se han vuelto más radicales con cada día que pasa”, escribía, y luego confesaba: “… me gustaría completar el manuscrito durante los últimos días de mi estancia aquí –o quemarlo”. Aquel borrador se convertiría en el famoso artículo Umdeutung (reinterpretación), considerado por muchos como el acta de nacimiento de la mecánica cuántica moderna.

Heisenberg pretendía eliminar el concepto de órbitas atómicas —que no se podían observar— y reemplazarlo por una descripción puramente matemática basada en cantidades medibles, como frecuencias y niveles de energía. Fue una ruptura radical con la física clásica. Su carta no solo refleja el valor de quien se atreve a pensar lo impensable, sino también el vértigo de desafiar siglos de tradición científica. Cien años después, la revolución conceptual iniciada por Heisenberg sigue sin asentarse del todo.

Una teoría exitosa con fundamentos difusos

Pese a su complejidad y su carácter abstracto, la mecánica cuántica es una de las teorías más exitosas en la historia de la ciencia. Sus predicciones se han verificado en numerosos experimentos, y ha sido la base de desarrollos tecnológicos clave, desde los semiconductores hasta la imagen por resonancia magnética. Sin embargo, algo desconcertante ocurre cuando se pregunta a los propios físicos qué significa realmente esa teoría.

Según la encuesta publicada por Nature, solo el 24 % de los participantes afirmó estar convencido de que su interpretación favorita de la cuántica es la correcta. La mayoría la ve como una herramienta útil, pero no necesariamente verdadera. Y eso no es un detalle menor. Significa que más allá de los cálculos exitosos, no existe un acuerdo claro sobre cómo interpretar la realidad que esos cálculos describen.

La interpretación de Copenhague y sus críticos

La interpretación de Copenhague, formulada por Niels Bohr y Werner Heisenberg, sigue siendo la más popular entre los físicos encuestados: el 36 % la eligió como su opción preferida. Según esta visión, los sistemas cuánticos no tienen propiedades definidas hasta que son medidos. Pero esa afirmación, lejos de cerrar el debate, lo ha intensificado.

Una gran parte de quienes apoyan Copenhague lo hacen con reservas. En la misma encuesta, más de la mitad de los que eligieron esta interpretación admitieron que no estaban seguros de su respuesta, ni pudieron justificarla con claridad. Algunos críticos han señalado que esta falta de reflexión puede deberse a la rutina académica, donde se enseña Copenhague como un estándar incuestionable. Robert Spekkens, experto en fundamentos cuánticos, lo expresó con dureza: “Muchos defensores simplemente están bebiendo el Kool-Aid de la filosofía de Copenhague sin examinarla”.

Alternativas con apoyo creciente

Otras interpretaciones más radicales han ganado terreno. Una de ellas es la de los muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en 1957. Según esta idea, cuando se realiza una medición, el universo se ramifica en múltiples versiones, cada una correspondiente a un posible resultado. En la encuesta, el 15 % de los físicos optó por esta interpretación, que evita el colapso de la función de onda y mantiene el determinismo, a costa de multiplicar realidades paralelas.

También están las teorías de colapso espontáneo, que sugieren que la función de onda se reduce por sí sola, sin necesidad de observación. Aunque menos populares (4 %), ofrecen una forma de resolver el problema de la medición sin apelar al papel del observador.

Las interpretaciones de tipo epistemológico, como QBism o la mecánica cuántica relacional, también han ganado adeptos. Estas teorías no describen una realidad objetiva, sino que entienden la función de onda como una herramienta para gestionar expectativas sobre lo que un observador medirá. En 2016, solo el 7 % de los físicos se inclinaba por esta visión; en 2025, el porcentaje ha subido al 17 %.

¿Por qué tanto desacuerdo?

El desacuerdo entre físicos no se debe a falta de información, sino a la dificultad filosófica de traducir un formalismo matemático a una visión coherente del mundo. Gemma De les Coves, física teórica de la Universidad Pompeu Fabra, resumió el dilema con claridad: “Me parece extraordinario que personas muy conocedoras de la teoría cuántica puedan estar convencidas de puntos de vista completamente opuestos”.

El problema no es solo técnico, sino también cultural. Durante décadas, la enseñanza de la física ha privilegiado la resolución de problemas sobre la reflexión conceptual, lo que ha favorecido una actitud pragmática: usar las ecuaciones sin preocuparse demasiado por su significado. A esto se refiere la expresión “shut up and calculate”, que muchos asocian con la interpretación de Copenhague.

Lo que está en juego

Más allá de las preferencias individuales, hay una inquietud compartida: ¿es suficiente aplicar una teoría sin comprenderla del todo? Sean Carroll, físico y filósofo en Johns Hopkins, advierte que esta postura es peligrosa: “Sería razonable si pensáramos que ya conocemos la teoría final de la física y no hay enigmas pendientes. Pero nadie cree eso”.

Casi la mitad de los encuestados cree que los departamentos de física no prestan suficiente atención a las bases conceptuales de la cuántica. Y el 58 % piensa que los experimentos futuros podrían ayudar a distinguir cuál es la interpretación correcta. En otras palabras, el debate está abierto, y probablemente aún falten piezas clave del rompecabezas.

Más preguntas que respuestas

Un siglo después de que Heisenberg dudara entre terminar o quemar su manuscrito, la física cuántica sigue siendo una teoría en tensión. Por un lado, es extraordinariamente precisa en sus predicciones. Por otro, carece de un consenso sobre lo que esas predicciones significan. Esta paradoja —una teoría que funciona sin que sepamos exactamente por qué— es a la vez un logro y un reto pendiente.

Aunque no haya una única interpretación dominante, el artículo sugiere que esta diversidad de opiniones refleja una disciplina viva y en evolución, más que una crisis o un fracaso. La cuántica no está cerrada, y eso abre la puerta a nuevas ideas, nuevas teorías y tal vez, como pensaba Heisenberg, una forma completamente distinta de entender el mundo.

Referencias

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: