Este fin de semana, en ese precioso espacio en el barrio de La Boca que es el Colón Fábrica -donde se guardan escenografías, telones y utilería del Teatro Colón- se presentará Trío A, una performance de una importancia relevante en la historia de la danza del siglo XX. La performance estará acompañada por una conferencia.

Creado por Yvonne Rainer en 1966, será interpretado por primera vez en la Argentina por una bailarina y maestra muy reconocida, Marina Giancaspro, que además codirige la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.

Volviendo al Trío A, es una obra surgida en el marco de la llamada post-modern dance, cuyas raíces se encuentran en la Nueva York de la década de 1960. En aquella época, un grupo de bailarines y coreógrafos, más algunos artistas plásticos y compositores, se reunían en un templo protestante llamado Judson Church para poner a prueba ciertas ideas concernientes a la escena en general y a la danza en particular. El pastor de esta iglesia venía recibiendo con entusiasmo muestras de teatro experimental y exposiciones de artes visuales de vanguardia.

El Trío A, que fue en distintos momentos ejecutado por una sola o por varias personas y por bailarines y no bailarines, muestra uno de los aspectos identificables de la post-modern dance: la acción física despojada de todo lo que no fuera exclusivamente esa acción, sin connotaciones de ningún tipo. No eran coreografías sino, como decían esos artistas, tareas, tasks en inglés, como mover cosas de un lado al otro, subir y bajar una escalera, hacer pequeñas construcciones, etcétera.

Yvonne Rainer fue la figura seguramente más consecuente de la post-modern dance y creó en pocos años un gran número de piezas. Puso por escrito muchas de sus ideas y Trío A fue una exacta traslación de su pensamiento: una secuencia de pocos minutos con acciones físicas de una energía pareja, completamente neutral, sin pausas ni acentos.

La ensayista estadounidense Sally Banes, muy admiradora de la post-modern dance, escribió: “El hecho de arrastrar un colchón por el escenario no necesitaba, para Rainer, de ninguna justificación y de ninguna alteración. El movimiento se volvía en sí mismo un objeto, algo que podía ser observado fríamente sin razones psicológicas, sociológicas o formales”.

En 1965 Yvonne Rainer publicó su famoso Manifiesto del No, “un antídoto contra la danza moderna”, afirmó Sally Banes. Este era su contenido: “No al espectáculo. No al virtuosismo ni a la magia ni al ‘hacer creer que’. No al glamour ni a la trascendencia de la imagen de la estrella. No a lo heroico ni a lo antiheroico. No al imaginario basura. No al involucramiento del intérprete ni del espectador. No al estilo, no a la artificialidad vulgar. No a seducir al espectador con los trucos del intérprete ni a la excentricidad ni a conmover ni a ser conmovido”.

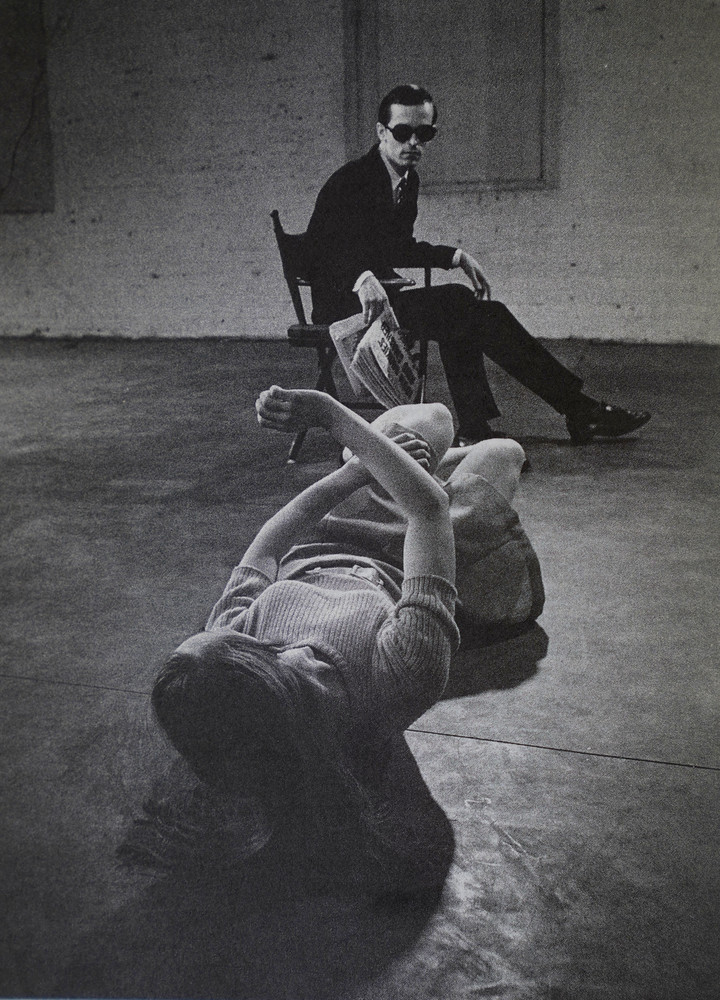

Una experiencia de improvisación frente al público, en la Judson Church.

Una experiencia de improvisación frente al público, en la Judson Church.A veces, solo un escenario vacío

La danza postmoderna, aunque se extendió durante poco más de una década, tuvo una presencia importante en la vida neoyorkina y el término Judson Church pasó a ser sinónimo de esa corriente. Había una gran diversidad en lo que allí se mostraba y no todo era necesariamente reflexiones sobre el movimiento humano, como hacía Yvonne Rainer, sino situaciones bastante excéntricas.

Por ejemplo, una obra podía tratarse enteramente de una caminata prolongada de 40 personas de un lado al otro del escenario, ida y vuelta. O sólo un tipo afeitándose. O directamente nada, o casi nada: una pieza de Steve Paxton (famoso luego por su extraordinaria técnica de improvisación, el contact-improvisation) mostraba a los espectadores un escenario vacío de principio a fin; en off, una voz comentaba a pasajeros imaginarios las alternativas de un viaje aéreo de un punto a otro de los Estados Unidos (altitud, temperatura exterior, turbulencias próximas). Así hasta que la misma voz anunciaba el aterrizaje y agradecía a los pasajeros fantasmales la gentileza de haber elegido esta compañía. Entonces el público se ponía de pie y se retiraba de la sala.

Alma Falkemberg, maestra argentina del contact-improvisation, contaba que los espectadores iban a ver los espectáculos de la Judson Church, contemplaban sentados a un grupo de personas caminando durante un tiempo considerable y después partían raudamente hacia una discoteca para bailar como locos.

Performance en la Judson Church, en 1963.

Performance en la Judson Church, en 1963.La danza post-moderna no representaba un desafío a las convenciones del ballet clásico. Las críticas de los artistas de la Judson Church se dirigían directamente al corazón de la danza moderna, surgida en los Estados Unidos en la década de 1920, y también hacia las grandes figuras como Martha Graham y Doris Humphrey con sus obras de sesgo dramático, un vocabulario de danza establecido, personajes fuertes e ideales humanistas.

La danza postmoderna era parte del intenso clima contestatario de la época y de los movimientos contraculturales. Así puede comprenderse su extrema radicalidad y la negación de aquello que los reunía que, para simplificar, era de alguna manera la danza.

Un renacer

El renacer de este fenómeno en los años ‘80 en Francia tuvo luego una gran expansión geográfica y un carácter igualmente heterogéneo, aunque vinculado a la post-modern-dance por las ideas de “no danza” o “danza conceptual”.

Yvonne Rainer, una precursora de la no danza.

Yvonne Rainer, una precursora de la no danza.Impulstanz, un célebre festival de danza contemporánea que se realiza en Viena desde 1984, dedica parte de su programación a esas expresiones. En Impulstanz se han visto, en distintas ediciones, un hombre que se extraía sangre con una jeringa y la obra duraba lo que duraba la extracción. O una mujer que transportaba listones de madera de un lado al otro del escenario y armaba algunas construcciones precarias. Pudo también verse en escena una fellatio en tiempo real.

Ya aquí en la Argentina, en el año 2021 y en el barrio de La Boca, hubo un festival que reunió varias de estas manifestaciones. Por ejemplo, en la obra Consumation, de Bárbara Hang y Ana Laura Lozza, un cierto número de espectadores se sentaban alrededor de una mesa; sobre ella, una palangana con agua, jabón y una toalla. Incitados por las autoras de esta pieza los espectadores se levantaban de a uno por vez y se lavaban las manos. La obra terminaba cuando el jabón se disolvía del todo.

Otra actividad de este festival consistió en que cuatro coreógrafas cavaron la tierra en un terreno baldío; había palas disponibles para ellas y también para el público que quisiera usarlas. Otra: un barquito contratado atravesó el Riachuelo a la altura del Puente Pueyrredón; el público miraba desde el puente.

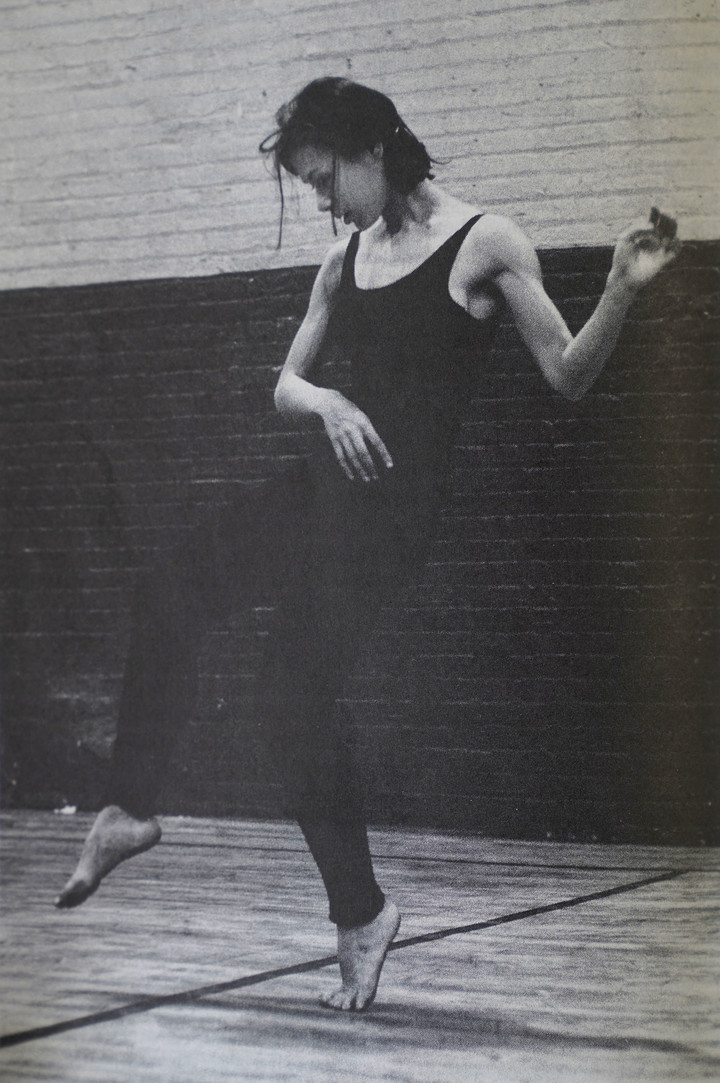

Art Bauman, por 1967.

Art Bauman, por 1967.Los intérpretes y creadores -tanto de estas formas como de otras emparentadas- no suelen llamarse a sí mismos bailarines o coreógrafos sino más bien performers y directores; sin embargo, tienen una formación que proviene, prácticamente siempre, de la danza contemporánea.

Varios años antes de ese festival, en una sala de la calle Corrientes, se había presentado el artista francés Xavier Le Roy con una obra llamada Producto de las circunstancias. Le Roy -una personalidad conspicua de la danza conceptual- había sido biólogo investigador durante gran parte de su vida hasta que encontró que la danza le resultaba más interesante.

Esta obra estaba armada a partir de proyecciones de diapositivas sobre la tesis doctoral de Le Roy: la reproducción del cáncer de mama. Entremedio de estas extensas proyecciones se incluían unas breves escenas en las que el ex biólogo mostraba al público su dificultad para aprender ballet clásico o técnicas de danza contemporánea dado lo tardío de su iniciación.

Agnès Izrine, una prestigiosa periodista francesa de danza, escribió sobre esta Producto de las circunstancias: “(…) la representación se quiebra por la irrupción de una conferencia sobre la presión ortogenética y la regulación hormonal en el cáncer de mama, que es un modo de hablar de la proliferación del cuerpo puesta en escena por la ciencia; como si (Le Roy) quisiera hacer surgir las partes invisibles o imperceptibles que son la materia misma del cuerpo. La identidad comúnmente admitida se dispersa en esta álgebra de la desaparición”.

Es un texto prácticamente indescifrable, pero revela un aspecto importante de la “no danza”: el discurso teórico elaborado por el crítico o el investigador sobre una obra de este género, puede ser más relevante que la obra misma.

El 15 y el 16 de noviembre a las 18 en el Colón Fábrica, Av. Pedro de Mendoza 2163, La Boca. Entrada libre.

Cortesía de Clarín

Dejanos un comentario: