Una de las primeras felicitaciones a Franco se congratulaba de la “victoria final sobre los enemigos de España”. Su autor era el más importante representante de la jerarquía católica durante la Guerra Civil, el prelado catalán Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y primado de España. Su valoración, que por un lado remarcaba la alianza entre la Iglesia y el bando franquista, coincidía también en interpretar la contienda tal y como la veía Franco: una lucha contra los mayores detractores del país, que lo estaban llevando a la perdición, por lo cual hubo que salvarlo ante un destino nefasto.

¿Y quiénes eran esos enemigos pertinaces? El propio Franco lo explicó en la inauguración de las nuevas Cortes en 1943. Nada más comenzar su discurso afirmó que “la decadencia de España no reside en la falta de valores raciales de sus hijos, sino en la de sus clases directoras”. Y más adelante se explayó en un diagnóstico histórico: “Dos siglos de decadencia política, de mediocridad de nuestras clases directivas, habían ido creando un complejo de inferioridad en nuestro pueblo, que alentaba la labor jeremíaca y extranjerizante de los intelectuales. Contra ellos se enfrentó la Cruz del español, abriendo cauce a la más fecunda de las revoluciones, despertando la conciencia colectiva de nuestra nación en una explosión de heroísmos y de voluntad”.

Buenos y malos españoles

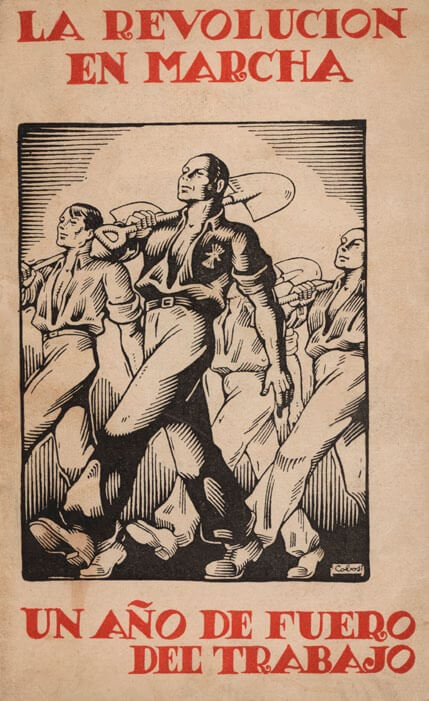

Así que la Guerra Civil había sido la reacción del español cruzado contra aquellos decadentes políticos e intelectuales. Y no solo una reacción; había sido una “revolución”, palabra que Franco y los textos del primer franquismo utilizaron abundantemente para explicar su alzamiento. Gracias a ella, los españoles habían salido de su postración: “El pueblo español, que se ha encontrado a sí mismo, no se dejará vencer más por aquel pesimismo demoledor ni por el espejismo del prestigio de intelectualismos trasnochados”, prometía Franco en el mismo discurso.

Esta insistencia en una victoria de los buenos contra los malos −con sus claras resonancias militares− sería la característica principal en torno a la cual Franco haría girar no solo la política, sino en general toda la vida del país. Lo importante no era tanto la paz −una paz “vigilante” en todo caso, como el primer No-Do afirmaba que era la dedicación de Franco− sino haber impuesto los principios de esa “revolución nacional”. En una carta a Don Juan de Borbón del mismo año 43, Franco le escribe: “Lo que interesa es estar en posesión de la verdad y, cuando de ello nos sentimos seguros, lo hemos de defender con tenacidad”. Así, la sociedad reflejó de muchas formas esta dualidad entre los acertados vencedores y los errados vencidos.

“Voluntad de Imperio”

Los valores primigenios de Franco se pueden resumir en su mitificación de una España eterna con “la continua voluntad de Imperio”, como también señaló ante las Cortes. La adscripción a los postulados fascistas es algo que encaja con estos principios, pero que no llegó a estar por encima de ellos. Cuando Franco se deshizo rápidamente de todo lo que tuviera que ver con esa etiqueta para no ser arrastrado por la derrota del Eje germano-italiano, siguió reivindicando su victoria mientras se apoyaba en otros conceptos que también le habían acompañado desde la sublevación; en particular, la ideología nacionalcatólica que reivindicaba el tradicionalismo.

Franco ciertamente tuvo que hacer encaje de bolillos ideológico para prescindir del fascismo, porque había calado muy hondo entre los sectores que más le apoyaron. La Falange, el partido que aspiraba a traer el fascismo italiano de Mussolini a España, había sido la formación de la derecha que de manera más entusiasta se había pronunciado en favor de tomar el poder violentamente. En los planteamientos políticos joseantonianos, Franco había encontrado un corpus ideológico muy desarrollado en torno al cual empezar a estructurar ese Estado renovado que aspiraba a construir. Tanto que, en un sistema de partido único, el elegido fue precisamente la Falange.

Por ello, las primeras leyes que había promulgado, en pleno período bélico, estaban claramente inspiradas en sus homólogas italianas. El ejemplo más relevante fue el Fuero del Trabajo, efectivo desde 1938, que emula a la Carta del Lavoro italiana de 1927. Se trataba de una ley que pretendía ordenar el mundo laboral de una forma que superase los constantes conflictos de clase entre obreros y patronos. Para ello creaba “sindicatos verticales” en los que se unían las clases hasta entonces enfrentadas, independientemente de su posición en la empresa, y de este modo se borraban de un plumazo los incómodos sindicatos obreros. Además, las jerarquías del sindicato, decía el Fuero, debían recaer “necesariamente” en militantes de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Por último, el sindicato era “instrumento al servicio del Estado”, un Estado totalitario.

Poder unipersonal

Si las diferencias de opinión y las desavenencias propias de la democracia liberal habían llevado a España al borde del colapso, Franco tenía una solución para ello: concentrar al máximo el poder en una sola persona. Él mismo, claro.

Cuando se hizo con el poder entre los generales rebeldes el 29 de septiembre de 1936, ya asumió “todos los poderes del nuevo Estado”. Y después, en 1938 y 1939, completó al máximo esta concentración en sendas leyes sobre la organización de la Administración, con las que se otorgó “la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general”. Es decir, se convertía en “dictador” de las leyes, en sustitución de cualquier Parlamento.

Así, Franco acaparó la jefatura no solo del Estado y del Ejército, sino también de la Falange, del Movimiento Nacional (otra de las singulares instituciones franquistas) y del Gobierno, en el que alejó cualquier sombra de competencia al suprimir en 1939 la vicepresidencia, que había ocupado durante un año el también militar africanista Francisco Gómez-Jordana.

Su ensalzamiento personal se completaría con el que iba a ser el título por el que resultaría más conocido durante los 40 años de dictadura: el de Caudillo “que responde ante Dios y ante la historia”, según se decía en los Estatutos de la Falange. Es decir, que nadie (al menos en el mundo terrenal) podía exigirle responsabilidades, lo que convertía su persona en inviolable.

Familias mal avenidas

Franco no dejó el más mínimo resquicio para que alguien de los suyos le hiciera sombra, así que la competencia en los pasillos del poder se trasladó a ver quién era el que lograba más ascendiente sobre el victorioso Caudillo. La convivencia de matices ideológicos entre los grupos que habían apostado por la sublevación contra la República dio paso al nacimiento de lo que se conoció como las “familias del régimen”; nada bien avenidas entre ellas, por cierto.

Los falangistas y los militares fueron las dos familias mejor situadas al inicio del franquismo, mientras que los requetés carlistas −otro apoyo ideológico en la guerra− tuvieron una importancia menor. Los falangistas, que conformaban el partido único y podían ser considerados como la base con la que nutrir de cuadros políticos a la nueva Administración, tenían a su favor defender una ideología, el fascismo, que entonces era novedosa y prometedora para muchos. Se encontraba en un momento de auge internacional, con Hitler expandiéndose territorialmente −sin que los políticos de las democracias occidentales acertaran a evitarlo− y lanzándose a una guerra relámpago que le llevó a ocupar Francia en tiempo récord. Los falangistas soñaban con subirse al carro de Hitler y Mussolini en pos de un futuro imperial y compartían la máxima de estos de crear un Estado totalitario.

Los militares estaban en otra onda. Aunque todos los oficiales formaban parte del partido único, consideraban al ejército como un ente autónomo que solo debía obediencia a Franco y a la propia jerarquía militar. Compartían las ideas más básicas del Caudillo, como el anticomunismo, la insistencia en la unidad de España o la voluntad de orden, pero a los políticos falangistas los tenían por un simple instrumento para poner estos principios en práctica y para ejercer el poder en el ámbito civil.

¿Más guerra o no?

La rivalidad entre falangistas y militares estalló en torno a un tema muy delicado: la decisión de participar o no en la guerra al lado de Hitler. Los falangistas, encabezados por el poderoso Ramón Serrano Suñer –cuñado de Franco, presidente de la Junta Política de la Falange y ministro de Gobernación (1938-1940) y luego de Exteriores (1940-1942)–, apostaban claramente por sumarse al Eje germano-italiano. Serrano Suñer, además, comenzó a acumular poder colocando a varios fieles en puestos clave de su anterior ministerio para seguir controlándolo cuando pasó a Exteriores. En un mitin en mayo de 1941 en Mota del Cuervo pidió “todo el poder para el fascismo”, para unos dirigentes falangistas a los que calificó como “la minoría movida por la luz y la fe”.

Solo un general importante se había mostrado muy belicista: Juan Yagüe, ministro del Aire, que quería crear una Luftwaffe española, pero había sido purgado por Franco en 1940. El resto eran mucho más reticentes y apostaban por la neutralidad en un momento en que España se encontraba agotada humana y económicamente por los tres años de confrontación civil.

Sobornos para todos

Esta posición de los uniformados fue alimentada por Gran Bretaña, cuyos servicios secretos montaron una operación para acercarse a los principales mandos del ejército franquista y lograr su colaboración. El embajador británico en Madrid, Samuel Hoare, jugó un papel crucial en esta maniobra, que fue regada con abundante dinero: 14 millones de dólares de la época (equivalentes a 200 millones de dólares actuales). Importantísimos generales del régimen como Juan Varela, Antonio Aranda, Valentín Galarza o Juan Kindelán, entre otros, recibieron sobornos de Inglaterra.

La patente ansia de poder exhibida por Serrano Suñer y los movimientos de los militares, que amagaron con dimitir de sus ministerios si esta tendencia se acrecentaba, llevaron a Franco a cortar las alas al “cuñadísimo” situando a un antifalangista, el general Galarza, al frente del ministerio de Gobernación.

La caída del “cuñadísimo”

Pero la tensión no se detuvo, sino que escaló. El 15 de agosto de 1942 se produjo un incidente violento de gran trascendencia: en Bilbao, a la salida de una misa por los combatientes carlistas caídos que presidían los generales Varela y Galarza, unos falangistas lanzaron dos granadas contra los asistentes. Los militares lo consideraron un “atentado al ejército” y exigieron la destitución de Serrano Suñer. Su queja se volvió contra ellos, ya que Franco se sintió muy presionado, los acusó de insubordinación y los cesó.

Pero al mes siguiente aceptó la sugerencia que le hizo otro influyente militar, Luis Carrero Blanco (su hombre de confianza), de que si la Falange salía victoriosa de esta lucha de poder se sentiría demasiado reforzada. Y así Franco, que ya desconfiaba de la desmedida ambición de Serrano Suñer, tomó la difícil decisión de cesar a su propio cuñado tanto del ministerio (al frente del cual puso a un general aliadófilo, Gómez-Jordana) como de su cargo al frente de la Falange, puesto que asumiría el Caudillo directamente.

Todo esto resultó importante para que España no entrase en la Segunda Guerra Mundial. Tras el final del conflicto en 1945, la Falange siguió siendo el partido único, pero se la vació de contenido al relegar todos los elementos ideológicos que pudieran recordar al nazismo o al fascismo; y más adelante se la subsumió en el llamado Movimiento Nacional (creado en 1958).

Con su declive, tomó protagonismo a partir de 1945 otra familia del régimen: los militantes católicos. La Iglesia, que se había sentido perseguida por la República, fue un sostén fundamental para el general Franco desde el inicio de la sublevación y él, por su parte, siempre hizo grandes demostraciones de catolicidad. Esto tranquilizó a las jerarquías eclesiásticas, inquietas ante el ideario falangista que, en la línea de la Alemania nazi, exaltaba al Estado por encima de todas las cosas, incluida la religión.

En 1945, como signo de la pujanza de estos católicos, llegó al ministerio de Asuntos Exteriores −todo un termómetro de qué familia ganaba terreno en los aledaños de El Pardo− uno de sus más destacados militantes, Alberto Martín-Artajo. Su misión sería mejorar la imagen exterior del régimen, algo de lo que estaba muy necesitado Franco en el nuevo tablero mundial; y no solo por cuestiones políticas, sino sobre todo por acuciantes problemas económicos.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: