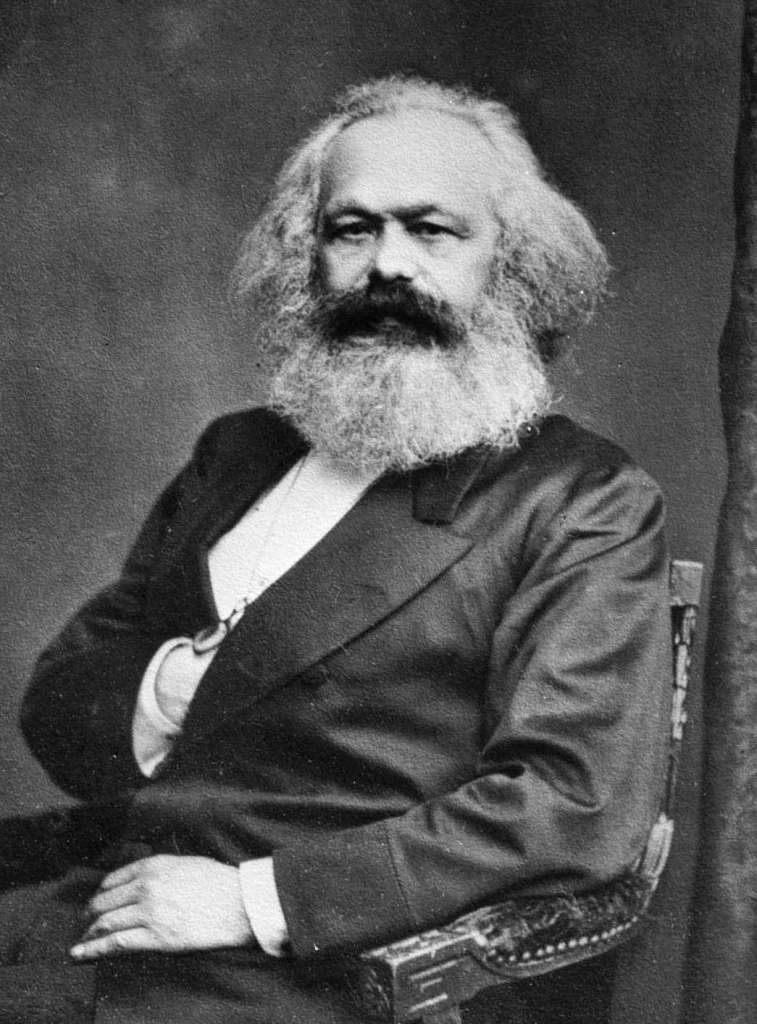

«Todo lo sólido se desvanece en el aire». La sentencia, conocida por su inquietante vigencia pues podría encabezar cualquier análisis que se realice de nuestros tiempos, es de Marx y se enuncia en toda su extensión en el primer capítulo, «Burgueses y proletarios», del Manifiesto Comunista entre 1847 y 1848. La diferencia de cuando se escribe en su momento como juicio de situación con nuestros días reside, quizá, en la intención. En el tono, en el sentido con el que originariamente se produce.

Para Marx el hecho de que «Todos lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas» es algo positivo que induce y contiene en sí mismo la revolución por aniquilación de lo que lo precede; de lo considerado hasta entonces «sólido», inmutable, incuestionable.

Si hoy en día alguien, como por ejemplo Bauman, llega a una conclusión similar con su concepto de «fluidez », en el mismo diagnóstico no hay la misma esperanza. No hay la misma expectativa: a la misma constatación de que lo que hasta entonces constituía el suelo firme no se le encuentra más salida que la caída al abismo. Pero más allá de ese trastoque en el sentido de una observación como esta lo que capta la atención de muchos es el indicio de «sospecha» que pone en cuestión un fundamento último: el sustento del propio sujeto y la autonomía de su conciencia, la existencia de una verdad diáfana e incuestionable sobre la que articular nuestras relaciones con nosotros mismos y el mundo. El fundamento, el suelo, lo que hay debajo y nos sostiene puede no ser lo que hasta ahora, lo que hasta ese momento, habíamos creído que era.

Mirar lo que hay debajo

«Sospechar» es querer mirar lo que hay debajo. Algo muy propio de la filosofía y algo que hizo Descartes al inicio de la modernidad cuando aplicando su «científico» método La filosofía de la sospecha de la duda metódica determina que si algo hay estable, si algo constituye el fondo de cualquiera de nosotros y eso no se somete a duda es el pensar: el «cógito», el tener conciencia, el uso de la razón que por ser razón duda de todo salvo de que existe y se constituye en el principio principiante de cualquier ser humano. Ese ser humano que por tener una conciencia indiscutible que opera a través de la razón se constituye a sí mismo es, en su fundamento, lo sólido que se desvanece en el aire.

El ser humano se construye y opera, se sujeta y deviene, desde fuerzas externas a él mismo y a su principio de razón, y lo que es peor: por fuerzas que no están enteramente (hoy diríamos que en ningún caso) bajo su dominio. Esa es la sospecha. Marx establece conceptos como el de la ideología, caracterizándola en un principio, que luego autores como Althusser, Gramsci o recientemente Zizek matizan, como una especie de «velo», de gafas que generan la realidad al enmascararla: una especie de trampa de la que hay que emanciparse, que generan la conciencia en forma de falsa conciencia y que proviene del interés de una «clase» poderosa que quiere hacer creer que su conveniencia es la realidad que a todos conviene. Un engaño, un trampantojo que en cualquier caso afecta y constituye radicalmente al individuo desde lo externo a su razón.

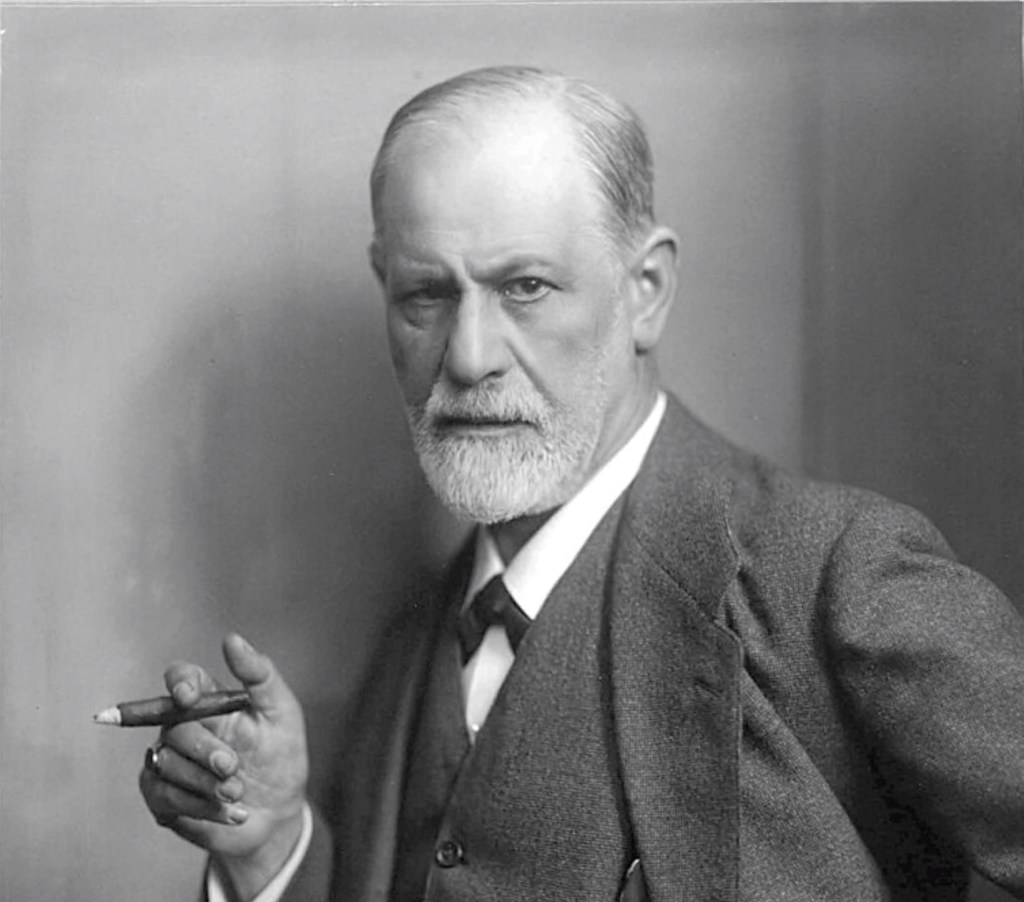

Freud será en este sentido mucho más radical si cabe: el sujeto está sujeto por lo irreducible a razón, irremediablemente atravesado por lo irracional, fracturado ontológicamente en su constitución por una serie de pulsiones y sinsentidos fuera de su completo dominio que guía una menguada conciencia. El sujeto en su conciencia es un atropellado inconsciente que apenas puede parchear y mal coser un «lo que es» que además se le escapa.

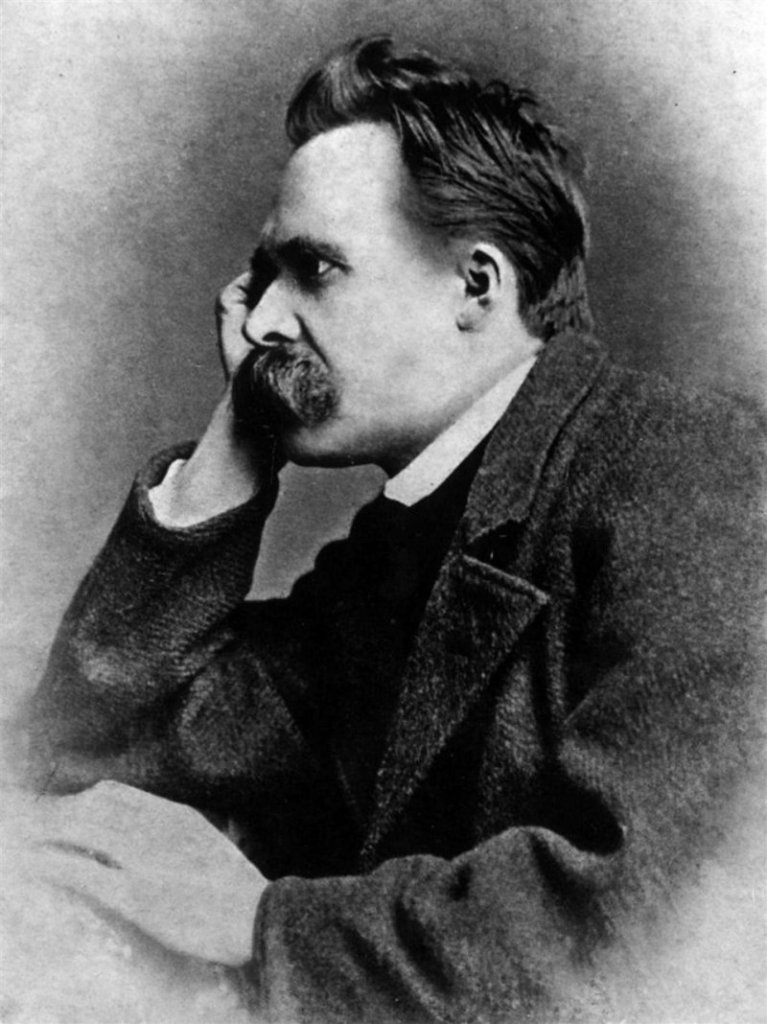

También en Freud, sin embargo, hay esperanza; su teoría psicoanalítica es la que intenta hacer que un sujeto malherido de muerte nada más llegar y guiado por fuerzas inerciales que no consigue casi nunca llevar a razón, pueda ponerse los pantalones por los pies todas las mañanas y tener conciencia de ello. Y Nietzsche, el del martillo, el del campo de batalla, el basilisco que determina la insondable voluntad de poder como única guía y detecta horrorizado que allá en el fondo, debajo de la sucesión de máscaras, no hay más fundamento que una incomprensible nada. Que atisba que la verdad es un acto interpretativo en un desierto que avanza pues pierde su capacidad de interpretación. Un sujeto construido en la nada y en la superstición moralista resentida con la vida contra lo que solo queda el remedio (hasta para Nietzsche pudiera haber remedio sin caer en el escepticismo y el relativismo) del superhombre: el que sabiendo eso consigue sujetarse y hasta danzar en el alambre.

Escuela de la sospecha

A los tres autores, tan distintos, tan lejanos, tan particulares en su forma de derrocar y destruir lo establecido, es Paul Ricoeur el que les encuentra una realidad y un espíritu común: la sospecha. En su obra de 1965, De l’interprétation. Essai sur Freud (traducido aquí como SHUTTERSTOCK «Freud: una interpretación de la cultura»), menciona la «escuela de la sospecha» de la que se han empleado referencias semejante como las de «maestros de la sospecha» o «filosofía de la sospecha».

El análisis de Ricoeur se centra más en la comunión que existe en estos autores en la necesidad de «interpretar» como fundamento de sentido, no en vano este autor es un importante exponente de la fenomenología y la hermenéutica y tiene a autores como Husserl o Gadamer entre sus referencias, que en otros aspectos, pero su afortunada asociación no ha impedido que se utilice esta conceptual tríada para intentar explicar por muchos otros autores lo que estaba por venir tras Marx, Freud y Nietzsche. La realidad de que ni nosotros mismos estamos a nuestra propia disposición, la realidad de que no por querer podemos algo más que querer. La sospecha de que hay fuerzas inerciales que se encarnan en nosotros pero cuyo dominio nos excede que ha devenido certeza.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: