En su libro, La carabela San Lesmes, el investigador y docente Luis Gorrochategui recupera la memoria de los náufragos de la carabela San Lesmes, ejemplo del talante integrador de los exploradores españoles de la época.

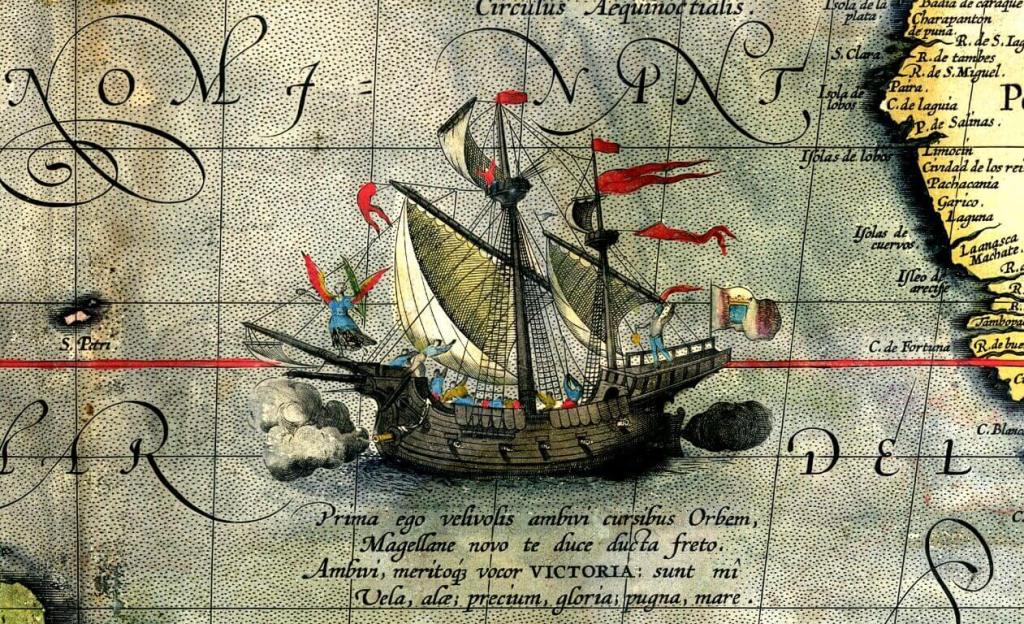

Graduado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, docente, investigador y autor de títulos de primer orden sobre nuestra historia, Luis Gorrochategui (La Coruña, 1960) vuelve a navegar por nuestro pasado con La carabela San Lesmes, un libro en el que se sumerge en el viaje épico de aquella nave a la que en 1525 se dio por desaparecida en el Pacífico, hasta que 250 años después los exploradores que llegaron a la Polinesia descubrieron signos de que su tripulación no había perecido sino sobrevivido, expandido y reproducido en aquellas tierras, apostando por la integración de pueblos y no por su sustitución.

Su obra es también —como él mismo sostiene— un granito de arena con el que pretende desmontar el discurso que sitúa a los españoles como los malvados de la historia y los malos de la película. Aunque reconoce que es muy difícil descubrir el tamaño de la farsa que nos han inoculado sobre la historia de nuestro país, asegura que no es del todo imposible y que la historia es el mejor disolvente de la propaganda.

¿Cómo ha sido el «viaje» de Luis Gorrochategui desde que descubres de la existencia de aquella nave hasta que la plasmas en este libro?

Este libro empezó hace más de 20 años cuando comencé a investigar la carabela San Lesmes. Una carabela que junto a seis naves más zarpó desde La Coruña en la expedición Loaísa-Elcano en 1525 y cuyo rastro se pierde en el Pacífico, aunque no el de los descendientes de aquella tripulación. En todo este tiempo he ido recabando información hasta que al final me decidí a escribirlo y contarlo todo.

¿Es La carabela San Lesmes una historia de supervivencia?

¡Totalmente! Pongámonos en situación. La expedición estaba formada por 450 hombres, y la carabela San Lesmes cuando se perdió en el Pacífico probablemente tendría cerca de 50 a bordo. Aquellos viajes eran absolutamente atroces porque duraban meses durante los cuales morían muchos de sus integrantes. Los de la carabela San Lesmes encallaron en las aguas próximas a una isla paradisiaca del Pacífico con 30 kilómetros de playa, y muchos de ellos allí se quedaron. Se quedaron y se fueron uniendo a la población local, teniendo hijos con sus mujeres que luego les dieron nietos, biznietos, tataranietos… ¡Imagina la cantidad de generaciones desde que naufraga la San Lesmes hasta que llegan allí los exploradores europeos en el siglo xviii! Al menos hablamos de unas 20 generaciones. Pasan más de 250 años hasta que se descubre que allí, en aquellas islas paradisiacas, hay descendientes de aquella carabela desaparecida.

Al escuchar la pasión con la que hablas de aquellos hombres, es evidente que este libro es también tu forma de rendirles homenaje

Sí, he querido recuperar la memoria de aquellas personas y dejar constancia de la fascinación absoluta que me ha generado siempre su historia, su supervivencia, su expansión, su proliferación… La suya es la historia de un grupo humano aislado, perdido en la mitad del Pacífico en una época en la que por allí no pasaban barcos… Es fascinante cómo lograron sobrevivir y no solo eso, sino dar un fuerte empuje de civilización a la gente con la que se encontraron. Cuando los exploradores del siglo xviii llegaron allí se quedaron muy sorprendidos de los avances en las técnicas navales que tenían esos pueblos. La proliferación de aquellos hombres fue absoluta y se extendió desde la isla de Pascua hasta Nueva Zelanda porque su huella entre los maoríes es absolutamente apabullante.

¿Cómo fue la interacción de aquellos supervivientes con las poblaciones locales?

El modo español de tratar a la gente de aquellas islas es emocionantísimo, lo hicieron con un respeto absoluto hacia esos pueblos, nada que ver con el modo en que más tarde lo harían los holandeses o los ingleses.

No es precisamente ese buen trato el que se conoce de los españoles

No, y por eso también he escrito este libro, para que se conozca esta historia fascinante. Lo he escrito para los habitantes de la Polinesia, para los neozelandeses, para los españoles, para todos los que hablamos español y para la Humanidad entera, porque este es un ejemplo de un modo de expandirse absolutamente respetuoso y totalmente distinto al que llevaron a la práctica las potencias coloniales emergentes del siglo xviii. En España nos hemos tragado el cuento de que siempre hemos sido los malos de la película. No hay que recurrir a la imaginación para convertirnos en los malvados, sino ir a la historia para darse cuenta de que el objetivo de los españoles era la integración de pueblos.

¿Qué destacarías de la relación de aquellos supervivientes con los habitantes de la Polinesia?

La enorme empatía y el saber estar que tuvieron en su trato con aquellas poblaciones, como ocurrió con los indígenas. Aquello fue una maravilla nunca vista. Las potencias coloniales no hicieron eso, sino aplicar técnicas de sustitución para quedarse con el territorio. Nosotros no intentamos sustituir un pueblo por otro, sino integrar pueblos entre sí.

Con este libro también echas por tierra muchas de las leyendas que giran en torno al Imperio español

Sí, totalmente. Ha caído sobre nuestra estrategia expansiva y lo que fue el Imperio una calumnia tan gigantesca que desmontarla es muy difícil, aunque este libro puede ser un granito de arena para lograrlo. Desmontar ese discurso que sostiene que los españoles somos los malvados oficiales es imprescindible para toda la humanidad. Los españoles no fuimos los malvados, sino todo lo contrario. Esta estructura propagandística que llamamos leyenda negra es importantísima porque con ella se ha inoculado en el ADN español que seamos nosotros los primeros difusores de la misma. Es como si así nos redimiésemos. Es una cuestión de psicología o casi de psiquiatría sociológica e histórica que seguimos haciendo.

No te van a faltar las críticas de quienes señalan a los españoles como los malos de la historia

No, porque en realidad este libro no lo he escrito yo, sino aquellos fantásticos marinos. Lo único que he hecho es darle una estructura narrativa. Yo lo único que hago es poner sobre la mesa la historia inapelable. Si alguien quiere enfrentarse a la historia inapelable que lo haga.

¿Cómo de fácil es escribir de historia en el siglo xxi?

Parece como si los libros estuvieran pasándose de moda, ¿verdad? Ahora todo es mensaje de WhatsApp, pequeños vídeos, Twitter, noticias breves… quizá lo que yo hago, sumergirme en la historia y escribirla, es remar contra corriente, pero para mí es un honor estar navegando en nuestra historia y rendir homenaje a la fortaleza de aquellos navegantes. Y además, no podemos dejar las cosas así, no podemos dejar que siga creciendo esa gigantesca calumnia sobre lo que fuimos. La propaganda tiene un enorme peso, pero la historia la atraviesa como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. La historia es el mejor disolvente de la propaganda. Los grandes especialistas sí saben cuál fue la verdad. Tenemos que conseguir que nosotros nos impregnemos de esa verdad. Es muy difícil que en la edad adulta descubras el tamaño de la farsa que nos han contado desde pequeños sobre la historia de España. ¡Es difícil pero no imposible!

Si pudieras cambiar algo de la historia, ¿qué sería?

Borrar de un plumazo toda la farsa que se ha atribuido a la historia de España. Tenemos que poner encima de la mesa nuestra verdad histórica, más allá de esos paradigmas que tanto daño hacen a la humanidad.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: