En la historia de la península ibérica, pocos fenómenos han tenido un impacto tan decisivo como la transformación del paisaje agrícola durante la Edad Media. Uno de los principales motores de este cambio fue la introducción y expansión de sofisticadas técnicas de irrigación, que permitieron una intensificación agrícola sin precedentes. Desde los sistemas de regadío andalusíes hasta las infraestructuras hidráulicas cristianas del norte, el agua se convirtió en el eje estructurador de la economía, la sociedad y el territorio. Analizamos cómo se desarrolló esta revolución hídrica, qué tecnologías se emplearon y cuál fue su legado en la agricultura medieval ibérica.

Irrigación y agricultura: una simbiosis estratégica

Lejos de ser un fenómeno marginal o aislado, la irrigación se convirtió en un elemento clave en el desarrollo agrícola del Mediterráneo medieval. En las regiones áridas y semiáridas del sureste y levante peninsular, donde las lluvias eran escasas y estacionales, el control del agua resultó fundamental para poder mantener los cultivos durante todo el año.

El sistema de regadío no solo aumentó la productividad, sino que permitió diversificar las especies agrícolas. De este modo, pudieron incluirse cultivos como la caña de azúcar, los cítricos o el arroz, todos ellos dependientes de un suministro constante de agua. Este fenómeno se observa, sobre todo, en zonas como la huerta de Valencia, la Vega de Granada o el valle del Segura, donde el regadío permitió el paso de una agricultura de subsistencia a una producción orientada al mercado.

El legado andalusí: saberes hidráulicos de larga duración

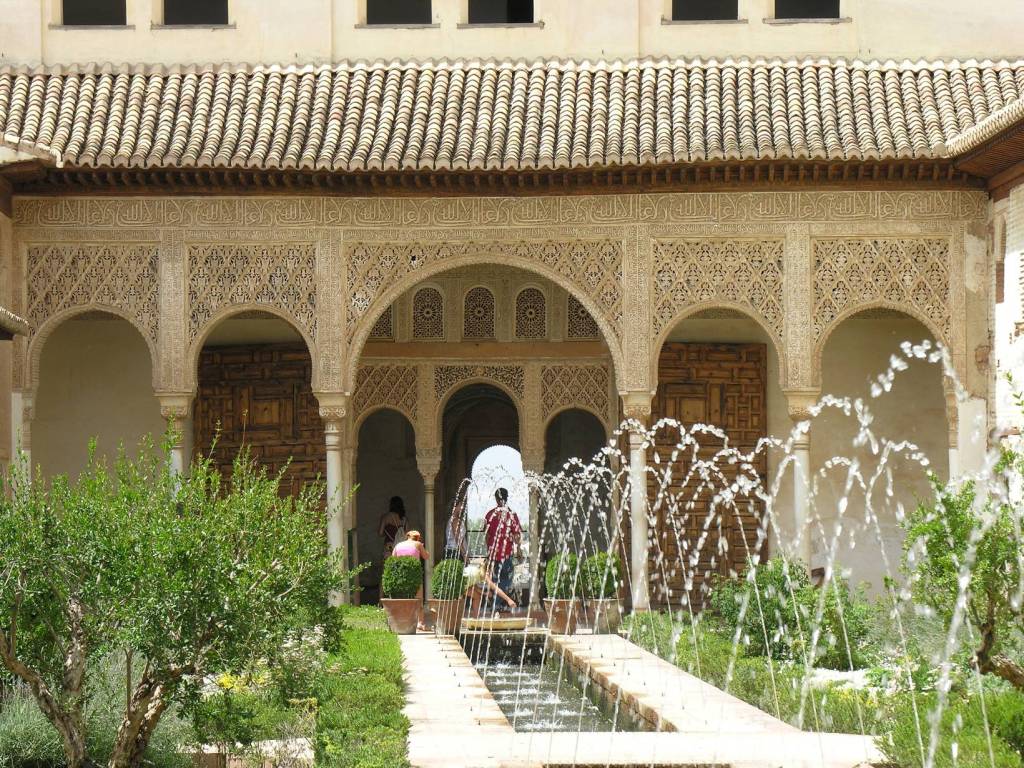

El impulso decisivo a la irrigación se produjo con la llegada del islam a la península ibérica en el siglo VIII. Las comunidades andalusíes desarrollaron una cultura hidráulica refinada y eficaz, inspirada en las tradiciones árabes, persas y romanas, que adaptaron al contexto ibérico. Introdujeron y perfeccionaron infraestructuras como las acequias, las norias, los azudes, los qanats y las albercas, que permitían captar, distribuir y almacenar el agua de forma eficiente.

Entre los ejemplos más emblemáticos, se encuentra la noria hidráulica de Albolafia en Córdoba, que se construyó para elevar el agua del Guadalquivir y conducirla hacia los jardines del alcázar. Además, se desarrollaron sistemas de reparto que regulaban de forma equitativa el acceso al agua, como los tribunales de riego. El más célebre de ellos fue el Tribunal de las Aguas de Valencia, cuya estructura ha perdurado hasta nuestros días.

La aplicación de estas técnicas implicaban, además, una organización social compleja, donde las comunidades debían cooperar para el mantenimiento de las infraestructuras y la distribución justa de los recursos. Esta organización permitió garantizar la continuidad del regadío en un contexto de escasez y competencia por el agua.

Reconquista y continuidad: adaptación y transformación de los regadíos

Uno de los aspectos más significativos del desarrollo hidráulico en la Edad Media peninsular fue la continuidad de los sistemas andalusíes tras la conquista cristiana. A medida que los reinos cristianos avanzaban hacia el sur, heredaron y adaptaron las infraestructuras preexistentes e incluso integraron, en muchos casos, a los especialistas musulmanes en la gestión del agua.

Lejos de destruir el sistema, los conquistadores, reconociendo su eficacia y potencial, lo incorporaron a su propia economía agrícola. En lugares como Murcia o Valencia, el mantenimiento de las acequias, la nomenclatura árabe y las normas consuetudinarias prueban esta herencia. Al mismo tiempo, las comunidades cristianas desarrollaron sus propias variantes en el sistema de irrigación, bien integrando elementos nuevos, bien reelaborando los existentes. A partir del siglo XIII, los documentos notariales y municipales revelan una intensa actividad de construcción y reforma de infraestructuras hidráulicas, que no puede explicarse sin la existencia de conocimientos técnicos acumulados en la etapa andalusí.

Organización comunal y propiedad del agua

La gestión del agua en la península ibérica medieval se apoyó sobre las estructuras colectivas, en las que el agua se consideraba un bien común sujeto a los derechos de uso, pero no de apropiación individual permanente. Los sistemas de riego eran gestionados por las propias comunidades, que establecían normas precisas para el reparto, los turnos de riego y las sanciones por su incumplimiento.

Estas instituciones comunales, como los consorcios de regantes, los consejos de acequia o los tribunales hidráulicos, funcionaban como formas de autogobierno rural. En este sentido, la organización del regadío medieval también adquirió una dimensión política. Tales prácticas comunales constituyen un elemento distintivo de la cultura agraria mediterránea, en contraste con modelos más centralizados o individualistas de otras regiones europeas.

Regadío, crecimiento demográfico y expansión urbana

El impacto del regadío no se limitó al ámbito rural. Las ciudades también se beneficiaron del desarrollo hidráulico, tanto por el abastecimiento de agua potable como por el suministro a las huertas periurbanas. En casos como Valencia, Murcia o Zaragoza, el crecimiento urbano del bajo Medievo se relaciona de forma directa con la expansión de los sistemas de regadío.

Por otro lado, el regadío posibilitó la produción de un excedente agrícola estable que, a su vez, permitió sostener poblaciones densas, alimentar mercados urbanos y generar ingresos fiscales para los señores y las autoridades locales. Así, la infraestructura hídrica fue un motor del dinamismo económico que favoreció tanto la concentración poblacional como la especialización productiva.

Un modelo de sostenibilidad histórica

Aunque la modernidad trajo consigo otras formas de organización y nuevas tecnologías, el sistema de regadío medieval ibérico se mantuvo vigente durante siglos. Su longevidad se explica por su capacidad de adaptación, su eficiencia energética y el respeto por los equilibrios ecológicos. La experiencia medieval demuestra que es posible gestionar el agua de manera colectiva, equitativa y sostenible.

El sistema de regadío medieval no solo transformó la agricultura, sino que configuró una cultura del agua profundamente arraigada, que aún hoy se refleja en los paisajes, las instituciones y las prácticas sociales del Mediterráneo peninsular. A través de técnicas precisas, saberes compartidos y organizaciones comunales, se logró convertir tierras áridas en huertas fértiles, sostener ciudades en expansión y garantizar la producción de alimentos durante siglos.

Referencias

- Furió, Antoni. 2021. “Mediterranean irrigation”, en The Routledge Handbook of Medieval Rural Life, pp. 320-336. Routledge.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: