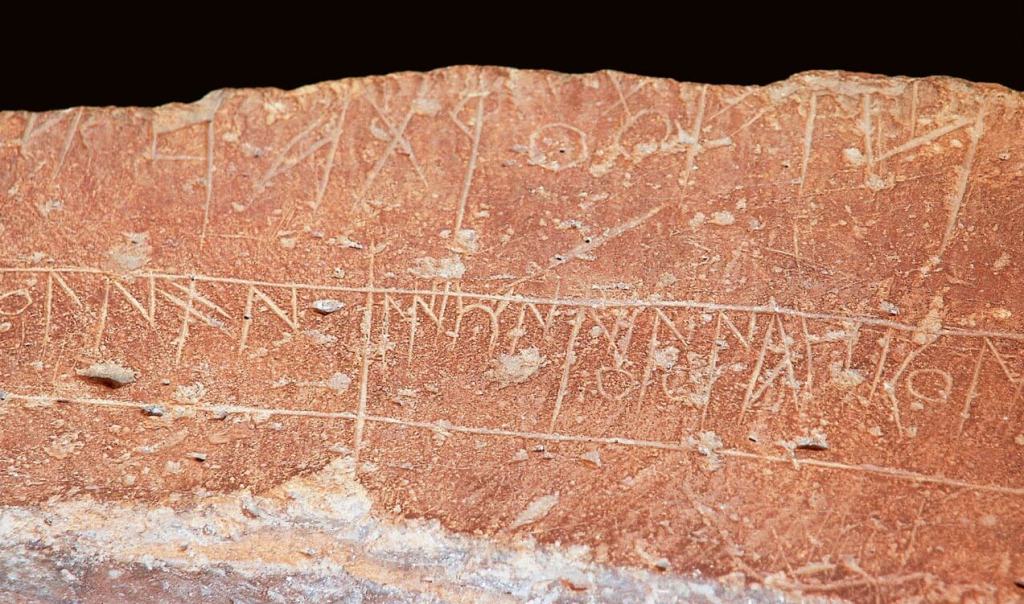

El texto anterior es el que figura en el pie de un vaso de cerámica hallado mucho más cerca, en nuestra propia geografía peninsular (el yacimiento zaragozano de La Cabañeta), pero que pertenece a una lengua a día de hoy tan misteriosa como lo eran los jeroglíficos faraónicos para los filólogos de principios del siglo XIX. Se trata de una inscripción en ibérico, la lengua en la que un día hablaron todos los habitantes de la ribera mediterránea de la península Ibérica e incluso más allá de los Pirineos: desde Almería hasta el Languedoc-Rosellón.

Cierto es que la inscripción que nos ha servido para ilustrar esta idea se grabó en escritura continua y que las palabras en ibérico no eran tan excepcionalmente largas. Pero no por eso el resto de lo que se conoce del ibérico resulta más comprensible: “Kaśtaunbankuŕs” o la frase “bastubarer-te-ŕokanutur” serían apenas dos ejemplos entresacados de las más de 2.000 inscripciones desenterradas por la arqueología y escritas por los íberos.

El misterio de la lengua ibérica es uno de los grandes retos para los investigadores de milenarias formas de comunicación ya desaparecidas. En el siglo XIX, se realizaron los primeros intentos de entender su oscuro sistema de signos. Pero no fue hasta 1922 cuando el estudioso Manuel Gómez-Moreno dio un paso de gigante al distinguir qué letras o sílabas de nuestro alfabeto correspondían a sus signos. Lo hizo apoyándose en las escrituras greco-ibéricas y en las numerosas leyendas grabadas en monedas, algunas bilingües, por los pueblos íberos. Pero, aun así, el enigma continúa. Y es que, si se aplica la transposición directa, las palabras obtenidas, como se ha visto, carecen de sentido.

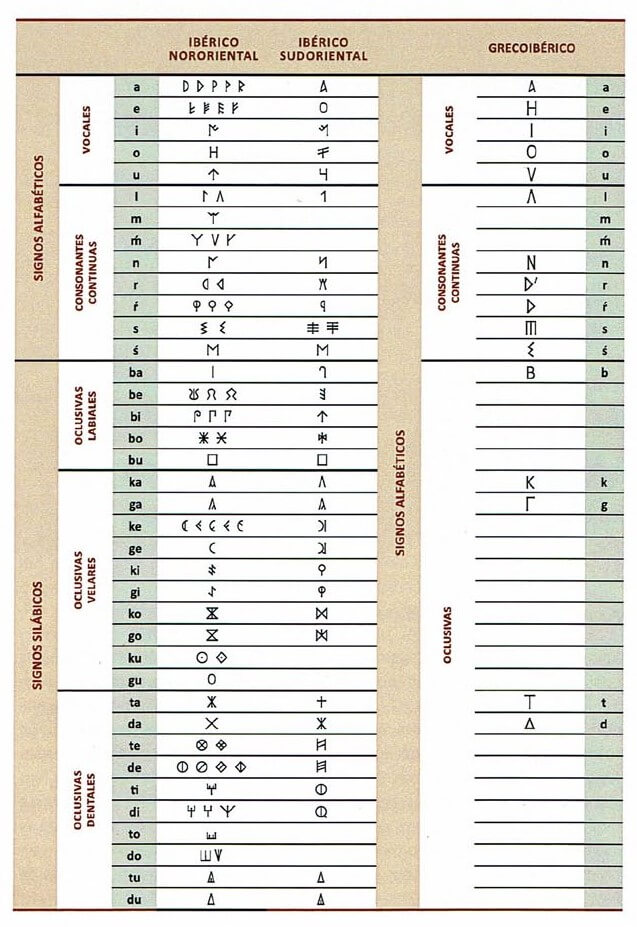

“La lengua ibérica no la podemos entender, pero sí hemos llegado a poder transcribir con muy alta fidelidad los textos”, nos confirma Javier Velaza, decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona y uno de los máximos expertos en la materia. La clave para ello ha sido interpretar las dos series (nororiental y sudoriental) de símbolos que se utilizaron para escribir en ibérico. “Están emparentadas entre sí −continúa Velaza− y además proceden de un sistema gráfico anterior que probablemente se generó en el sur de la Península, en Andalucía, para escribir otra lengua”.

Signos adoptados de otro pueblo

Una característica fundamental de estos sistemas gráficos es que no eran alfabetos como el nuestro, en el que a cada vocal y consonante le corresponde un signo, sino que se trataba de semisilabarios. Sí que había un signo por cada vocal, pero no ocurría lo mismo en todas las consonantes. En concreto, para representar las oclusivas (labiales, velares y dentales) se les unía la correspondiente vocal y el signo era otorgado al conjunto silábico, por ejemplo: ba,be, bi, bo, bu (oclusiva labial); ka, ke, ki, ko, ku (velar); da, de, di, do, du (dental), entre otras.

Los silabarios habían surgido, en el mundo mediterráneo, en los pueblos protogriegos de Creta, que fueron los primeros en utilizar un código en el que cada signo era una sílaba. Este sistema, llamado “jeroglífico cretense”, evolucionó luego hasta convertirse en el Lineal A, del que derivó, entre otros, el silabario chipriota, descifrado a finales del XIX y que pudo inspirar a Gómez-Moreno en su trabajo con el ibérico.

La tecnología más innovadora del primer milenio antes de nuestra era fue la escritura. Su primera aparición en la Península se dio probablemente en la zona occidental de Andalucía en el siglo VII a.C. −el sistema gráfico apuntado antes por Velaza−, y está vinculada a otro misterio: el de los orígenes de la civilización tartésica.

A medida que los íberos, por sus relaciones con este pueblo y otros que llegaban a sus costas, apreciaron el valor de escribir para aspectos de la vida cotidiana tales como establecer la propiedad de objetos, consignar operaciones comerciales o dejar constancia del nombre de una persona enterrada, adoptaron el signario (conjunto de signos) de los tartesios. Pudo ser el único existente, o el considerado más útil.

Prosperaron al menos tres derivados de él: los signarios nororiental y sudoriental (con 28 signos), usados para escribir el ibérico, así como otro del que, a día de hoy, solo quedan vestigios en inscripciones muy concentradas en el suroeste de la Península, en el actual Portugal, y que sirvió para una misteriosa lengua que no es el ibérico. Podría tratarse del idioma primigenio utilizado por los tartesios, aunque eso, a día de hoy, es otra fascinante hipótesis por confirmar, ya que estos habrían vivido más bien en la zona de la actual provincia de Sevilla, por lo que la localización de las inscripciones no acaba de concordar.

¿Nació en el norte o en el sur?

Entre las dos escrituras ibéricas −la del norte y la del sur− existe una coincidencia de distribución de signos alfabéticos y silabogramas para las mismas letras y sílabas. Pero al mismo tiempo existen muchas diferencias, como el hecho de que el sudoriental (también llamado meridional) se escribió de derecha a izquierda hasta que, en una época tardía, y seguramente por influencia del latín, se invirtió el orden.

La relación o filiación entre ambos signarios no está clara: aunque en un principio se asumió que el del sur, por proximidad, debió implantarse primero, lo cierto es que las inscripciones más antiguas corresponden al nororiental, con alrededor de un siglo de diferencia, una realidad que ha ido reafirmándose con varios hallazgos de los últimos años.

El más importante se produjo en 2014 en Pontós, un pueblo de la provincia de Girona cercano a la que fuera importante ciudad íbera de Ullastret. Allí apareció la más remota inscripción en ibérico conocida hasta hoy. Sobre la base de un esquifo −cuenco o taza de cerámica ática con dos asas horizontales−, un personaje íbero, quizás un mercader, grabó su nombre con un punzón metálico. Ocurrió en el último tramo del siglo V a.C, hacia el año 425 a.C. Desafortunadamente, la inscripción se conserva incompleta y solo puede leerse Taŕsa, aunque esta es una partícula presente en otros nombres de persona ya conocidos por los investigadores. Así que, acudiendo a otros ejemplos similares, los estudiosos deducen que el apelativo completo del dueño de la cerámica pudo ser Taŕśar, Taŕśan o Taŕśalai.

¿Cómo se hablaba?

Por si el panorama no era ya suficientemente complicado para los investigadores, existió una tercera forma de escribir la lengua: el llamado greco-ibérico. Fue ideado y usado en un área muy concreta: la zona conocida en la época como Contestania (actuales Alicante y Murcia) y el sur de Edetania (Valencia). Y pervivió durante un tiempo muy limitado: la mitad del siglo IV a.C. Se sabe que en la región hubo una fuerte implantación de los comerciantes griegos de origen foceo.

El caso de esta escritura es único, ya que no se dan en ella signos silábicos, sino “un alfabeto tomado en préstamo de los griegos foceos, cuya presencia y actividad en la zona están garantizadas por las evidencias arqueológicas”, tal y como escriben Noemí Moncunill y Javier Velaza en su obra Ibérico. Lengua, escritura, epigrafía (Universidad de Zaragoza, 2016). En este trabajo, sus autores detallan que “los íberos adoptaron dicho alfabeto con mínimas modificaciones: emplearon la ómicron para la o ibérica y la eta para la e; adjudicaron la sampi y la sigma a cada una de las dos silbantes; y recurrieron a una tilde diacrítica para marcar la diferencia entre las dos vibrantes del ibérico”.

A pesar de las reservas que provoca la falta de desciframiento del ibérico, el análisis de los elementos que se pueden transcribir y la abundante cantidad de inscripciones permite deducir algunas características fundamentales de la lengua hablada. De ella se sabe que era del tipo aglutinante (como el euskera), es decir, que las palabras se construyen por una suma de morfemas que no varían por la cercanía entre ellos. El español, en cambio, no es una lengua aglutinante sino fusionante ya que, por ejemplo, un mismo prefijo varía en función del morfema que lleve después (in-tratable, im-perfecto, ir-real, i-legal).

Un aspecto fonético llamativo es que existían dos tipos tanto de consonantes sibilantes (s) como vibrantes (r), con sus signos diferenciados, tanto en el ibérico nororiental como en el sudoriental. Por eso, en algunos de los ejemplos anteriores se utilizan ŕ y ś, para distinguirlas de sus hermanas sin acento diacrítico. Más difícil es saber cómo se pronunciarían en cada caso, enigma similar al que ocurre con las nasales (m y n): para ellas, el ibérico nororiental tiene no dos sino tres grafías, por lo que los expertos suponen que se daba una m con tilde diacrítica.

En ausencia de una −o varias− piedras de Rosetta, los filólogos utilizan para estas deducciones el llamado “método de combinatoria o análisis interno”. Este consiste, explica Javier Velaza, “en identificar segmentos que se repiten, analizar sus contextos (epigráficos y lingüísticos) de aparición e intentar así definir de qué tipo de elementos o categoría de palabras se trata”. La informática ha empezado a resultar de ayuda y se ha creado la base de datos Hesperia (http://hesperia.ucm.es), que recopila los materiales lingüísticos paleohispánicos y tiene incorporado un buscador de expresiones regulares, creado por el profesor Eduardo Orduña.

Origen de los íberos

Los cronistas e historiadores romanos, a través de los que conocimos a los pueblos íberos, nos hablan de tribus muy distintas: ilergetes, layetanos, ausetanos, edetanos, contestanos, oretanos… y bastantes más. El análisis arqueológico de sus culturas materiales corrobora actualmente esta diversidad. Ante ello, surge la pregunta que formula Javier Velaza: “¿Cómo es posible que se diera una misma lengua en un territorio tan amplio con culturas materiales distintas, sin una unidad política detrás?”.

La explicación de uno de los principales especialistas, Javier de Hoz, fallecido en 2019, fue que el ibérico habría sido solo la lengua vernácula de uno de esos pueblos, los contestanos (alicantinos), y que, por la considerable actividad mercantil de estos, habría sido adoptado a lo largo de la costa mediterránea como herramienta práctica para el naciente comercio. Se han encontrado nombres de individuos íberos participando en transacciones en el sur de Francia.

Pero especialistas como Velaza ven “demasiados problemas” en esta opción. Uno de los principales que apunta es que “no hay ni una sola evidencia por debajo del ibérico de otra lengua; si hubiera habido alguna lengua vernácula habría dejado rastro, pero no hay nada”. Una segunda evidencia importante es que “todos los nombres de persona que encontramos son claramente ibéricos y resulta muy difícil pensar que una lengua de ámbito comercial hubiese permeado tanto como para introducirse en el ámbito de la onomástica personal de forma tan unánime”.

Por ello, Velaza cree que el ibérico sí era una lengua vernácula, “pero eso nos conduce a otro problema y es el de cómo y cuándo llegó”. ¿Su respuesta? “Dado que el aspecto de las inscripciones es tan unitario y que no parece que la lengua muestre rasgos de estar muy dialectalizada en un territorio tan amplio, la hipótesis es que habría llegado a este territorio en un momento no demasiado anterior a sus primeras expresiones escritas”. En esta línea apuesta por “un desplazamiento de gente de Centroeuropa”, lo que conectaría con los movimientos poblacionales de las culturas que adoptaron los llamados “campos de urnas” funerarios, que se extendieron por muchos puntos del continente alrededor del año 1.200 a.C.

El propio Velaza apunta las posibles críticas a esta teoría: “Hemos asumido tradicionalmente que estas migraciones, por ser de población centroeuropea, debían traer consigo lenguas indoeuropeas, pero eso es una especie de silogismo; hay lenguas en esa región que no tienen raíz indoeuropea y que incluso perviven en la actualidad, como el húngaro”.

El final del ibérico

La alianza de muchas tribus íberas con Aníbal arrastró a la península Ibérica a ser teatro de operaciones de la Segunda Guerra Púnica (finales del siglo III a.C). Los romanos llegaron como enemigos, y con ellos su lengua, el latín. Sin embargo, como no había una política de imposición ni de sustitución, ambos idiomas convivirían durante bastante tiempo.

El ibérico no desapareció hasta mucho después: existen inscripciones en el signario nororiental de la época del emperador Augusto y de sus sucesores de la dinastía Julio-Claudia, es decir, hasta bien entrado el siglo I. “Cuando desapareció −explica Javier Velaza− fue probablemente por una cuestión práctica: los propios íberos pensarían que les era más útil adoptar el latín y no debió suponer ningún trauma; en aquella época las lenguas no eran una parte importante de la identidad”.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: