Fuente de la imagen, BBC Mundo

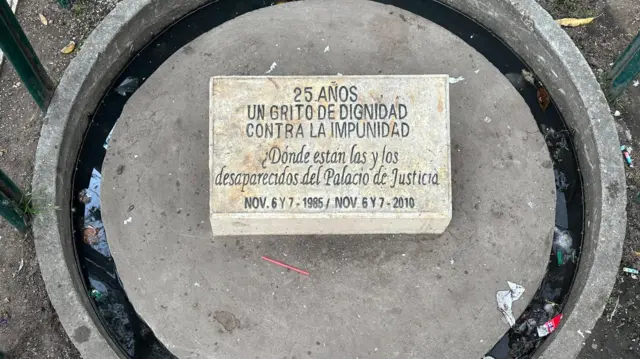

Vine al centro de Bogotá buscando un memorial del llamado “holocausto colombiano”.

Recorrí la Plaza de Bolívar, entré a la Casa del Florero y paseé por el patio interior del Palacio de Justicia.

Hace 40 años que en estos espacios se desató una encarnizada batalla seguida de torturas, ejecuciones y desapariciones que hasta hoy atormenta a Colombia.

La llamada “Toma y Retoma del Palacio de Justicia”, ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, es uno de esos hechos históricos de los que todavía se desconoce la verdad absoluta.

Demasiado duro, violento, divisivo para quienes defienden o condenan el exceso militar. Duele recordarlo. Algunos prefieren olvidarlo. Otros pelean a destajo para que no se extravíe la memoria.

Por eso sorprende apenas encontrar una placa casi escondida dentro del Palacio con los nombres de algunas de las víctimas, una lámina sucia y pequeña junto a un árbol y una esquina dentro de la Casa del Florero con dos maquetas sobre los hechos.

Parece poco, considerando que durante las “28 horas de terror” de la toma del Palacio por parte de 35 guerrilleros del M-19 y luego en la retoma militar, murieron al menos 100 personas entre rebeldes, juristas y civiles, además de los desaparecidos de quienes no se encuentran rastros.

Versiones de lo acontecido hay muchas: informes oficiales, pesquisas, testimonios de testigos, víctimas y una vasta colección de libros, documentales, películas y pasajes en series.

Tampoco faltan hipótesis más o menos fundamentadas de todos aquellos que estudiaron el evento desde distintos prismas académicos, políticos y artísticos.

Este es el resumen de los eventos basado en informes de la Comisión de la Verdad, entidad encargada de esclarecer hechos del pasado y que se refiere a esta tragedia como el “holocausto” de Colombia.

Fuente de la imagen, José Carlos Cueto / BBC News Mundo

El “EME” antes de la Toma

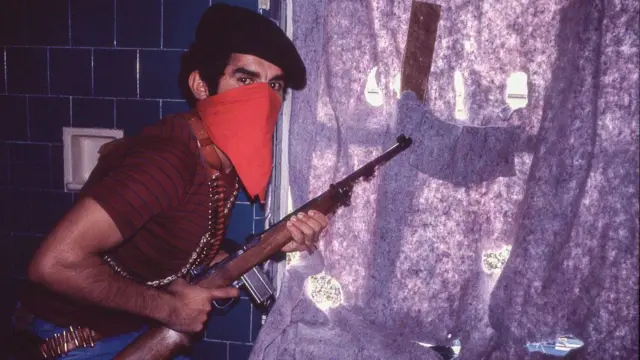

El M-19 había nacido en los 70, reaccionando a lo que consideraron un fraude en las elecciones del 19 de abril de 1970 en las que perdió el candidato de la ANAPO (el exdictador Gustavo Rojas Pinilla), un movimiento político al que pertenecían los fundadores de la guerrilla.

A diferencia de otras guerillas como las Farc o el ELN, el “EME” tenía una mayor presencia urbana.

Recientemente se había mediatizado gracias al robo de la espada de Simón Bolívar de un museo de la capital en 1974 o la sustracción de más de 5.000 armas de una instalación del Ejército en Bogotá.

Sus movimientos les ganaron un odio particular entre militares, que lanzaron una violenta ofensiva contra el grupo a comienzos de los 80.

Posiblemente la operación más exitosa de la guerrilla fue la toma de la embajada de República Dominicana el 27 de febrero de 1980.

Tras dos meses de negociaciones, el gobierno accedió a que los guerrilleros volaran a Cuba con los rehenes, donde los liberaron y recibieron asilo.

Fuente de la imagen, Marcelo Montecino/Getty Images

En 1984, unos acuerdos de paz entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur fracasaron y se desplomó una tregua firmada entre las partes.

Los insurgentes consideraron que el gobierno de Betancur había incumplido e idearon tomar el Palacio, capturar juristas y someter al presidente a un juicio político.

Los magistrados de la Corte Suprema que se encontraban ese día en el Palacio eran considerados como algunos de los talentos jurídicos más prodigiosos del país.

Doce murieron durante los hechos.

La toma del M-19

Fuente de la imagen, AFP via Getty Images

Entre las 10.30 y 11.00 am del 6 de noviembre de 1985, guerrilleros del M-19 irrumpieron armados por el sótano del recinto.

Entraron 35; 25 hombres y 10 mujeres. Seis menos de lo pretendido.

Apenas encontraron resistencia.

“Escuché un ruido raro en la parte del sótano y pensé que de pronto había sido algo como tubos fluorescentes destruidos. Vi hacia afuera un vigilante, el único que estaba en el primer piso, que corría con el arma en la mano y grité: ‘¡Hermanos, se entró la guerrilla!”, porque todo el mundo hablaba de eso en días anteriores”, dijo un testigo.

Dieciocho días antes, servicios de inteligencia conocieron los planes de la guerrilla y en consecuencia se aumentó la seguridad del edificio, pero en el momento de la Toma no había ni un miembro de las Fuerzas Armadas para defenderlo.

Las máquinas detectoras de armas en la puerta fueron retiradas dos días antes.

Un grupo de vigilantes y escoltas defendió el Palacio, pero en pocos minutos “un sinnúmero de funcionarios, visitantes y empleados quedaron atrapados en el fuego cruzado que los convirtió en rehenes, carne de cañón del combate que se desató entre el grupo de asalto del M-19 y cuerpos de seguridad del Estado liderados por las Fuerzas Armadas”, dice la Comisión de la Verdad.

Se estima que había alrededor de 300 personas dentro del Palacio cuando empezó la toma.

La Retoma del Ejército

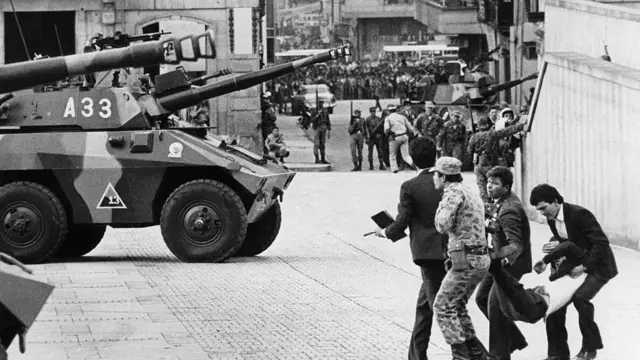

Desde el mediodía del 6 de noviembre y hasta las primeras horas de la tarde del 7, cientos de soldados ejecutaron la retoma, catalogada como excesiva y desproporcionada por informes oficiales, rehenes, testigos y víctimas.

“A partir de la 1:00 p.m. del 6 de noviembre la fuerza pública asumió la acción ofensiva con ocho unidades blindadas y tres helicópteros. La sangrienta y prolongada batalla causó numerosas bajas en ambos bandos, dio lugar al primer incendio en el sótano y se caracterizó por el empleo de armas automáticas, bombas y explosivos”, dice la Comisión.

Fuente de la imagen, AFP via Getty Images

Ese primer incendio se produjo en el sótano entre la 1:00 pm y 2:00 pm, tras la explosión de cargas explosivas del M-19, el ingreso de tanques y el fuente enfrentamiento en la zona.

Un segundo fuego surgió en el auditorio junto a la biblioteca, en el primer piso, una vez la fuerza pública lo controló.

El tercero, el mayor, emergió entre las 5:00 y 6:00 pm en el cuarto piso.

Los incendios agravaron el estado de los rehenes dentro, atrapados entre el humo, las llamas y las altas temperaturas.

También consumieron cientos de documentos oficiales.

Mientras, la confusión imperaba en la sociedad colombiana, que asistía perpleja a la batalla infernal en el centro de Bogotá.

La “letanía” de Reyes Echandía

“La situación es dramática, estamos rodeados aquí de personal del M-19. ¡Por favor, que cese el fuego inmediatamente! (…) Estamos en un trance de muerte”.

Las palabras son del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, divulgadas a través de los medios mientras los militares arremetían con tanques, helicópteros y francotiradores contra el interior del edificio.

Los rehenes que como Reyes Echandía se encontraban en el tercer y cuarto piso bajo la vigilancia de guerrilleros del EME se refirieron a este llamado del magistrado como la “letanía”.

En múltiples ocasiones, a través de medios y contactos de alto nivel, Reyes Echandía intentó transmitirle este mensaje al presidente directamente, sin éxito, para que negociara una salida con los guerrilleros.

Fuente de la imagen, Getty Images

Mientras, los tanques habían ingresado al primer piso (que es la Planta Baja en Colombia) y disparaban continuamente contra los niveles 3º y 4°, donde se encontraban rehenes.

Los helicópteros disparaban contra las ventanas. Caían cortinas, lámparas, se reventaban los vidrios.

“Desde el tercer piso, los rehenes enviaban papeles con mensajes diciendo que estaban allí para que el Ejército los rescatara, pero nadie les ponía atención”, recuerda la Comisión de la Verdad.

Es célebre el baño donde 60 personas se hacinaron entre balas.

Durante la llamada Operación Rastrillo en la mañana del 7, cuando los militares se enteraron que un último reducto de guerrilleros sobrevivía en uno de los baños, “afinaron la puntería y dispararon hasta el final”, según la Comisión.

Escasos de municiones, atrincherados y sin salida, los insurgentes autorizaron la salida de rehenes sobrevivientes. Entre ellos se camuflaron Irma Franco Pineda y Clara Helena Enciso, dos de las rebeldes que asaltaron el Palacio.

Una vez salieron, “el Ejército entró y acabó con los que estaban adentro”, según un testimonio recopilado por la Comisión.

La Casa del Florero

La Casa del Florero, hoy también Museo de la Independencia, se encuentra cruzando la Carrera Séptima desde el actual Palacio de Justicia, reconstruido sobre las ruinas del inmueble anterior.

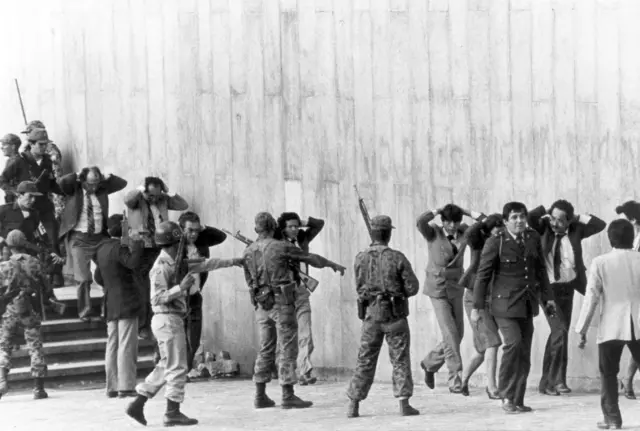

Allí instaló el ejército su base de operaciones y llevó a los rehenes que salían a cuentagotas en condiciones adversas.

“La Fuerza Pública llevaba un estricto control de las personas que iban siendo sacadas del Palacio; por una parte, para evitar la infiltración de guerrilleros entre los civiles que salían y, por otra, para conseguir información ‘de inteligencia’ para efectos del desarrollo de las operaciones militares”, expone la Comisión.

No todos los rehenes fueron tratados igual.

Unos agradecieron el trato de las fuerzas armadas, pero para otros y algunos de sus familiares inició un suplicio que no termina.

Fuente de la imagen, José Carlos Cueto / BBC News Mundo

Catalogados como “especiales” por su edad, raza, condición socioeconómica o el lugar donde fueron hallados, hubo rehenes que levantaron sospechas entre la fuerza pública y compañeros de cautiverio de que podían ser asaltantes o tener vínculos con ellos.

“La Comisión de la Verdad tuvo acceso a desgarradores relatos que dan cuenta de las torturas y los tratos inhumanos y degradantes a que fueron sometidos varios de estos ‘rehenes especiales'”, dice el informe.

Tal es el caso de los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson Ospino, que visitaban el Palacio el 6 de noviembre como parte de su carrera y que, una vez evacuados, los llevaron a la zona de los “especiales” y fueron víctimas de abusos físicos y psicológicos durante horas.

Varios de los rehenes fueron luego remitidos a instalaciones militares.

La Comisión recoge otras personas, siete identificadas como rehenes y una, Irma Franco, como guerrillera, que salieron con vida del Palacio hacia la Casa del Florero y que posterioremente desaparecieron.

Algunos de los restos se exhumaron e identificaron años o décadas después, pero hasta hoy se desconoce la suerte de varias de las víctimas.

A la otra guerrillera que salió con Franco, Clara Helena Enciso, se le presume exiliada. La única sobreviviente de los 35 rebeldes.

Saldo inconcluso

Cuarenta años después no existe un saldo concluyente de todas las personas que murieron y desaparecieron durante la “Toma y Retoma”.

También se desconocen las circunstancias reales de todas las muertes, si fueron a manos de guerrilleros, militares o producto del fuego cruzado.

El estado de varios cadáveres calcinados por el fuego e irregularidades en el manejo de evidencias, restos y cuerpos por militares y Medicina Legal dificultó una estimación justa de las víctimas.

Por mucho tiempo se creyó, por ejemplo, que el Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Uran había caído dentro del Palacio.

Fuente de la imagen, José Carlos Cueto / BBC News Mundo

Pero un video pareció mostrar cómo salía el magistrado con vida del recinto, cojeando y apoyándose en militares. Su cadáver fue encontrado luego dentro de la sede judicial.

Lo más destacado del caso para la Comisión fue que el cuerpo solo tenía una lesión por proyectil de arma de fuego en el cráneo tras un disparo “a corta distancia”.

“El abogado salió con vida del Palacio de Justicia bajo custodia militar, con lesiones que no tenían carácter letal, por lo que su muerte no se produjo en los hechos de la Toma o de la Retoma”, concluye la Comisión.

Dicho informe estableció que hay al menos siete casos de los analizados donde se encontraron lesiones de arma de fuego en el cráneo con características que sugieren haber sido “a contacto” o “corta distancia”.

Sensación de impunidad

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de 11 personas, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un magistrado auxiliar, la detención arbitraria y tortura de cuatro personas y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública y la Policía durante la Retoma.

La Corte ordenó al Estado investigar y establecer la verdad y juzgar y sancionar a todos los responsables, así como determinar el paradero de los desaparecidos.

Años después, el mayor cargo que cumple condena es el exgeneral del ejército Jesús Armando Arias Cabrales, sentenciado a 35 años de privación de libertad y que hoy se encuentra en un apartamento dentro de un complejo militar en Bogotá por su avanzada edad.

En marzo de 2023, la Corte Suprema de Justicia también confirmó la condena de 40 años de prisión contra el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, el excapitán Óscar William Rodríguez y otros tres exsargentos por los delitos de desaparición forzada de varios sobrevivientes.

Sin embargo, un reporte reciente de la revista Cambio en Colombia indica que ninguno de esos cargos cumple todavía con la condena.

Luis Alfonso Plazas Vega, excomandante que dirigió parte de las operaciones de la Retoma, fue absuelto en 2015 por la Justicia tras haber sido acusado y detenido en 2007 por desapariciones forzadas.

El M-19, por otra parte, firmó la paz con el gobierno en 1990 y se desmovilizó. Hoy uno de sus exmiembros, Gustavo Petro, preside el país.

Fuente de la imagen, GUILLERMO LEGARIA/AFP via Getty Images

En gran parte de la población colombiana permanece la sensación de impunidad. De cuánto es responsable el Estado, el gobierno de Betancur, la Fuerza Pública o los guerrilleros depende muchas veces de la filia política de quien juzgue los hechos.

La sociedad se dividió entre quienes justificaron la acción militar para proteger la democracia y quienes denunciaron el exceso de la fuerza, las desapariciones y la falta de diálogo para proteger vidas.

El expresidente Juan Manuel Santos pidió perdón públicamente en 2015, pero con pocos condenados y la impresión de que faltan cabos por atar, el llamado “holocausto colombiano” es una herida abierta.

“Lo que sucedió es una radiografía de cómo era y cómo sigue siendo Colombia, con los niveles de impunidad y el cuestionable proceder de la fuerza pública que años después siguió atormentando al país”, le dice a BBC Mundo la antropóloga Laura Vera Jaramillo, quien produjo un documental sobre la toma y retoma.

“Es un hecho que apenas te cuentan en el colegio, que no hace parte suficiente de la memoria colectiva y que no te explican cómo tiene que ver con los que somos hoy”, añade.

Lo sucedido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 revolvió más, si cabe, los odios entre izquierda y derecha que alcanzaron su máxima expresión en la década de los 90 con el surgimiento del paramilitarismo, el recrudecimiento del conflicto armado y la violencia política.

Hipótesis sin fin

Durante años se ha especulado con que el M-19 le hizo el “trabajo sucio” a narcotraficantes, incinerando material vinculado con su posible extradición a Estados Unidos.

Fue la hipótesis que, por ejemplo, explotó la ficción Narcos de Netflix en 2015.

La Comisión de la Verdad cree que si “hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, aunque faltan pruebas contundentes.

Sí hay registros, sin embargo, de amenazas de los narcos a magistrados que trabajaban en el tratado de extradición entre Colombia y EE.UU. que se esbozaba entonces.

Fuente de la imagen, Tony Comiti/Sygma via Getty Images

Los narcotraficantes no eran tampoco el único grupo con el que los juristas estaban enemistados. Los magistrados también habían emitido algunas condenas e investigaban a oficiales de las Fuerzas Militares.

Muchos expendientes, incluyendo procesos contra militares por supuesta violación de derechos humanos, se quemaron en el Palacio.

El hecho de que, sabiendo los servicios de inteligencia sobre los planes del M-19, se haya retirado la seguridad reforzada del Palacio de Justicia el día del asalto, sigue dando pie a cínicas teorías.

Lo cierto es que ninguna de las hipótesis parece 100% confiable.

En una entrevista hace 10 años con BBC Mundo, la escritora Marta Orrantia, quien escribió una novela sobre el Palacio, dijo que “cada quien tiene su pedacito de verdad y, ni siquiera juntándolas todas, podemos tener una sola versión, porque falta la más importante, creo yo, y es la de los muertos”.

*Con reportería de Natalio Cosoy, corresponsal de BBC News Mundo en Colombia entre 2015 y 2017.

Imagen de portada: diseño de Daniel Arce-Lopez con imágenes de Getty y AP.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Cortesía de BBC Noticias

Dejanos un comentario: