A lo largo de la historia se han empleado las más diversas armas para causar daño a nuestros semejantes, entre ellas las biológicas, las de destrucción masiva. En contra de lo que pudiera pensarse a priori, no son una invención del siglo xx. Los historiadores no acaban de ponerse de acuerdo sobre quién usó la primera arma biológica de la historia: uno de los casos más antiguos sobre los que existe documentación se remonta al 1500 a. C. Al parecer, en aquel momento los hititas transportaban a sus enfermos de peste a tierras enemigas para que contagiasen a todos aquellos cuanto pudiesen.

Habría que remontarse mucho menos —al siglo iv a. C.— para ver a los escitas, un pueblo que habitó al norte del mar Caspio, untando las puntas de sus flechas en heces humanas y de animales antes de ser lanzadas. Es fácil imaginar que los heridos falleciesen más por infecciones que por las lesiones de las flechas. Algo parecido se cuenta en los poemas homéricos de la guerra de Troya: los guerreros untaban las puntas de sus lanzas y flechas con veneno de serpiente y, al parecer, el mínimo roce podía llegar a ser mortal.

Los griegos y los romanos tenían por costumbre lanzar los cadáveres de animales a los pozos de sus enemigos para contaminar el agua y sus adversarios, o bien morían deshidratados, o bien por infecciones. Aníbal, el valeroso general cartaginés, empleó un método un poco más meditado en la batalla de Eurimedonte (190 a. C.): lanzó ollas con víboras en las cubiertas de los barcos enemigos. Es fácil imaginar el desconcierto que produciría. Los británicos, cuando lucharon contra los pieles rojas (1763) durante la rebelión del Pontiac, regalaron mantas a los nativos que curiosamente estaban infectadas por viruela, una enfermedad desconocida por los indígenas y que acabó con la vida de la mitad de la población.

La peste en Atenas

La peste de la guerra del Peloponeso o peste de Atenas es considerada la primera pandemia de la cual se tiene un registro histórico fáctico. Fue la plaga más devastadora de las que asolaron al mundo griego. Se originó hacia el año 430 a. C. y provocó, al menos, la muerte de treinta mil ciudadanos atenienses, incluido el mismísimo Pericles. Los cadáveres fueron apilados e incinerados en grupos de cientos. Esta pandemia fue registrada por el historiador Tucídides (en La guerra del Peloponeso) y se supone que el patógeno habría llegado en los barcos del puerto de El Pireo, tras originarse en Etiopía, arrasando buena parte de Egipto y Libia. La peste de Atenas fue, en realidad, una epidemia de fiebre tifoidea, una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria denominada Salmonella tiphy. A esta conclusión llegaron en 1994 un equipo de arqueólogos tras descubrir y analizar en el cementerio de Kerameikos de Atenas una tumba que contenía al menos ciento cincuenta cuerpos datados en el 430 a. C. Junto a ellos se encontraron vasijas y otras ofrendas funerarias que también fueron analizadas.

La segunda pandemia fue la conocida como plaga antoniana o peste de Galeno (historiadores de prestigio, como William McNeill, afirman que fue causada por el virus de la viruela), surgió en el año 165 de nuestra era, cuando un grupo de soldados romanos que volvían de Mesopotamia y Medio Oriente contagiados por lo que se cree sería viruela o sarampión, y llegaron a Roma para expandir la plaga. Esta enfermedad acabó con la vida más de cinco mil personas, entre las cuales se cobró la del emperador romano Marco Aurelio.

Entre los años 541 y 542 se produjo una epidemia de peste bubónica: la plaga de Justiniano. En esta ocasión, por primera vez estamos en condiciones de emplear la palabra plaga con toda propiedad, pues, sin duda, se trató de la peste bubónica. Esta epidemia la describió Procopio y se originó en Egipto, diezmó la población de Constantinopla, estimándose que hubo un pico con diez mil muertos por semana. Al final de la epidemia el 40 % de la población de Constantinopla había muerto.

La primera guerra química

Dura-Europos es una ciudad situada en la actual Siria, a orillas del Éufrates, que fue fundada por los macedonios allá por el siglo iv a. C. Con el paso de los años se convirtió en un punto estratégico de varias rutas comerciales. Roma no fue indiferente y también la absorbió. Los romanos instalaron una guarnición permanente en Dura-Europos. En el siglo iii d. C. esta ciudad fue sometida a un feroz asedio por parte de las tropas del poderoso Imperio sasánida: estos temibles guerreros usaron todo el repertorio de las técnicas de asalto de la época, entre las que se incluía la creación de minas para reventar las murallas, así como un sofisticado sistema de catapultas. Pero no había forma de penetrar, la ciudad parecía inexpugnable. Los romanos contraatacaron el ataque sasánida utilizando contramineros: consistía, básicamente, en introducir en los pasadizos aparte de su soldadesca para repeler la entrada de los atacantes. Los sasánidas no dieron cuartel a sus enemigos y finalmente consiguieron hacerse con la ciudad.

Un arqueólogo británico de la Universidad de Leicester, Simon James, se dedicó a estudiar el lugar de los hechos durante un tiempo. Encontró una galería subterránea con menos de 2 m de altura y anchura y unos 11 m de longitud. En una de las minas que usaron los sasánidas, James descubrió que había apilados intencionadamente veinte cuerpos de romanos: con ellos los enemigos habían creado una barrera de cuerpos y escudos para evitar que pudieran defenderse. La escena del crimen no dejaba de inquietar al arqueólogo. Pero ¿cómo se puede luchar en una galería tan estrecha? ¿Y por qué los esqueletos romanos no tenían heridas de arma blanca? ¿Cómo murieron? Los esqueletos de los soldados romanos no tenían signos de lucha, todo parecía indicar que no fueron las espadas, las flechas o las lanzas de sus enemigos las que acabaron con su vida.

Los romanos fallecieron asfixiados por un gas venenoso, una mezcla de azufre y betún. Se cree que los sasánidas construyeron unos adminículos a modo de braseros y con la ayuda de fuelles provocaron nubes tóxicas. Cuando los romanos acudieron prestos a repeler la entrada, inhalaron estos gases, quedaron inconscientes y murieron. No deja de ser irónico que las minas persas, diseñadas para destruir las murallas, no cumplieran su objetivo, y que el asalto a la ciudad se hiciese finalmente a través de las catapultas. Los romanos que sobrevivieron al ataque fueron masacrados o bien deportados a Persia, de forma que no pudieron revelar el terrible sistema de ataque sasánida a sus contemporáneos.

Durante la Primera Guerra Mundial las tropas alemanas utilizaron métodos químicos más sofisticados. Rociaban el campo de batalla con derivados del cloro y fosgeno, y esperaban que, con la ayuda del viento, estos compuestos hiciesen estragos entre las tropas enemigas. España utilizó gas mostaza en 1925 durante la guerra del Rif.

La peste negra, el azote de la humanidad

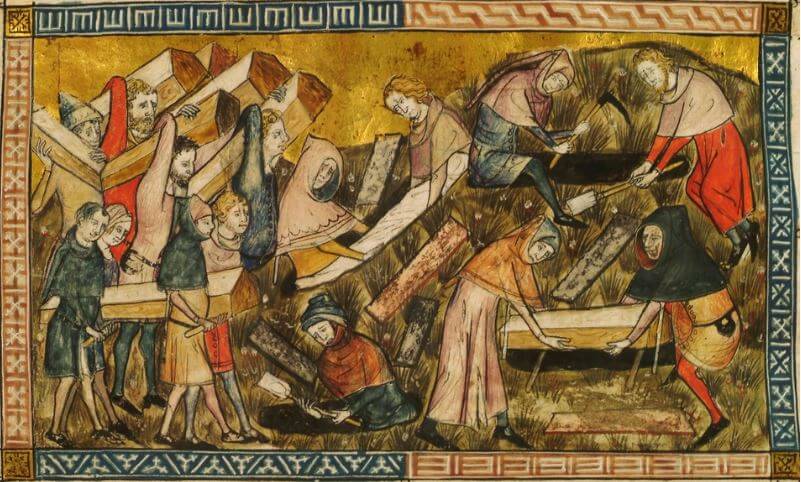

Durante la Edad Media las enfermedades se propagaban con mucha rapidez, dado que no se contaba con los avances en el campo médico que tenemos actualmente. El ser humano únicamente podía confiar en su sistema inmunológico para defenderse del ataque de microorganismo. Además, las medidas de higiene en las incipientes y hacinadas ciudades eran precarias y la alimentación solía ser bastante deficiente. A esto hay que añadir la concentración de personas en ciudades pestilentes, la contaminación de los pozos, la falta de organización sanitaria, las calles pobladas de cerdos y ratas, la invasión de pulgas…

A mediados del siglo xiv, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo xviii. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 70 % en el conjunto de Europa, ya como consecuencia directa de la infección o por los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o falta de cuidados. En las ciudades los cuerpos de los fallecidos se amontonaban en las calles. Los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de Europa, que no se consolidó hasta casi una centuria más tarde, a mediados del siglo xv.

El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Cafa (actual Feodosia), una colonia genovesa situada en la península de Crimea, a orillas del mar Negro. En 1346, Cafa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros, pero es más probable que la bacteria penetrara a través de ratas infectadas con las pulgas a cuestas. Esto propició que la peste se propagara rápidamente por toda la colonia y, aunque los genoveses consiguieron resistir y derrotar a los mongoles, varios mercaderes que escaparon en barco de la ciudad llevaron la epidemia hasta Génova, desde donde se extendió por toda Italia en 1347. Al año siguiente, 1348, la peste se había propagado ya por casi toda Europa (ciudades como Florencia, Venecia o París perdieron alrededor de la mitad de sus habitantes. En la península Ibérica afectó especialmente al reino de Castilla, provocando incluso la muerte del rey Alfonso xi, durante el cerco de Gibraltar), asolando, además, Asia e incluso África.

Decamerón

Boccaccio, el autor florentino del Decamerón, nos explica en diez cuentos las historias clínicas de siete mujeres y tres hombres que huyen de la peste que asola Florencia, por lo que bien podría ser considerado un tratado de peste. En las primeras páginas de su libro nos cuenta por qué los protagonistas huyen de sus casas, siendo una de las mejores descripciones de la epidemia que asoló Europa en el siglo xiv: «Esta peste cobró una gran fuerza; los enfermos la transmitían a los sanos al relacionarse con ellos, como ocurre con el fuego a las ramas secas cuando se les acerca mucho (…) Casi todos tendían a un único fin: apartarse y huir de los enfermos y de sus cosas; obrando de esta manera creían mantener la vida. Algunos pensaban que vivir moderadamente y guardarse todo lo superfluo ayudaba a resistir tan grave calamidad y así, reuniéndose en grupos, vivían alejados de los demás, recogiéndose en sus casas (…) A la vista de la cantidad de cadáveres que día a día y casi hora a hora eran trasladados, no bastando la tierra santa para enterrarlos, ni menos para darles lugares propios, según la antigua costumbre…».

También Petrarca fue testigo de la peste y escribió: «Ojalá no hubiera nacido o hubiera muerto ya, este año no solamente nos han arrebatado a nuestros amigos, sino que han robado al mundo sus pueblos».

Algunos estudiosos proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica o pulmonar, y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido. Sin embargo, cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura y en un plazo de horas, de un día como máximo, y a menudo antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el vehículo de transmisión. Por tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía solo podía producirse en un tiempo muy breve, y su expansión sería más lenta. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre oscilaba entre 0,5 y 2 kilómetros, con tendencia a aminorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos. Ello explica que muy pocas regiones se libraran de la plaga; tal vez, solo Islandia y Finlandia.

Sobre el origen de las enfermedades contagiosas circulaban en la Edad Media explicaciones muy diversas: era miasmas —es decir, corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel—, hubo otros que imaginaron que la peste podía tener un origen astrológico (conjunción de determinados planetas, los eclipses o bien el paso de cometas —la facultad de medicina de la Universidad de París llegó a la conclusión de que la calamidad la había provocado una triple conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en el grado cuarenta de Acuario—) o bien geológico (erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos. Se llegó incluso a pensar en un contagio a través de la vista. Todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales achacables a la cólera divina por los pecados de la humanidad. Entre las medidas terapéuticas que se llevaron a cabo en toda Europa destacaron las «procesiones flagelantes», que cruzaron regiones y países en actitud penitencial. Estas procesiones fueron suscitadas por el papa de Aviñón, y los penitentes iban descalzos, cargados de cruces, cubiertos de ceniza y sometidos a las más duras disciplinas. Únicamente en el siglo xix se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste.

También se desconfió de todos los extranjeros y de los peregrinos, las ciudades y aldeas cerraron sus murallas para protegerse de la enfermedad. El miedo a los «otros» (judíos, extranjeros o leprosos) se propagó y fue tan dañino como la peste, ya que ocasionó persecuciones y muertes injustas que dificultaban aún más la resistencia de los debilitados pobladores.

Los médicos adoptaron una serie de medidas higiénicas, además del aislamiento, destinadas a evitar el contagio: huir de la región afectada (cito longue et tarde, «cuanto más lejos mejor y volver lo más tarde»), purgarse con aloes, realizar sangrías y purificar el aire con fuego.

Los médicos recomendaban que los bubones se madurasen con cebollas e higos cocidos, que a continuación se abriesen y se curasen. Se pensaba que existía «algo» desconocido que era capaz de atravesar el aire desde el enfermo al sano, y desde los objetos inanimados que habían estado en contacto con los afectados. Por este motivo, cuando un apestado moría se ordenaba quemar todos los objetos que hubieran estado en contacto con él y se enjalbegaban las paredes de los edificios en los que había estado albergado. Estas medidas motivaron que se perdiesen muchas obras de arte que tenían por soporte los muros de los edificios.

En los años 1575-1577 la ciudad de Venecia sufrió una epidemia de peste. Para combatirla los venecianos crearon dos islas-hospital: el Lazaretto vechio (se llevaban enfermos y objetos contaminados) y el Lazaretto novo (con personas y objetos sospechosos de estar contaminados). El magistrato della sanitá realizó por vez primera una estadística médica para constatar la gravedad de la epidemia. Además, durante esta epidemia fue cuando por vez primera los médicos adoptaron una vestimenta especial para atender a los pacientes con peste. En aquel tiempo se pensaba que la peste se contagiaba a través del aire y que penetraba en el cuerpo de la persona a través de los poros de la piel. Por esta razón los médicos usaban guantes de cuero, gafas, sombrero de alas ancha y un enorme abrigo de cuero encerado que les llegaba hasta los tobillos. Además, usaban una máscara en forma de pico de ave, el cual se rellenaba de plantas aromáticas para mitigar los malos olores. La máscara incluía ojos de cristal para salvaguardar los globos oculares. El vestuario se complementaba con una vara que utilizaban los médicos para apartar aquellos enfermos que se acercaban demasiado. Esta máscara causa furor actualmente y se la conoce como la máscara de Il dottore della peste.

Las investigaciones

Simultáneamente se iniciaron medidas de aislamiento, siendo las autoridades de Marsella las primeras que las adoptaron. Establecieron que todo barco que llegase a su puerto con un enfermo o con una persona sospechosa de padecer la enfermedad debía permanecer a bordo durante treinta días antes de bajar a tierra. Los venecianos prolongaron este periodo a cuarenta días, lo cual popularizó el término cuarentena, vocablo acuñado por Avicena, como vimos en su momento, y que se sigue empleando para referirnos al periodo de observación al que se someta a una persona para detectar signos o síntomas de una enfermedad infecciosa. Siglos después, la isla de Ellis fue una de las aduanas más importantes de Nueva York, los extranjeros que llegaban a ella eran sometidos a férreas inspecciones burocráticas y sanitarias, y muchos de ellos permanecían en cuarentena hasta que se demostraba que no tenían ninguna enfermedad contagiosa.

El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia dio un fuerte impulso a la investigación científica, y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente y casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas (Chenopsylla cheopis), las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. Los científicos Susan Scott y Christopher Duncan, de la Universidad de Liverpool, han propuesto la teoría de que la peste negra pudo haber sido causada por un virus similar al del ébola, y no una bacteria. Argumentan que esta plaga se extendió mucho más deprisa y el periodo de incubación fue más largo que en el caso de las plagas causadas por Yersinia pestis.

Hace años un grupo de científicos de la Universidad de Oslo dio un giro copernicano a la peste negra medieval, tras obtener una radiografía bastante precisa de lo que sucedió en Asia Central en la primera mitad del siglo xiv. Sus conclusiones se derivaron del análisis de datos epidemiológicos relacionados con más de siete mil setecientos brotes de peste ocurridos en Europa entre los años 1346 y 1837 y de resultados obtenidos a partir del análisis de los anillos del tronco de enebros europeos y asiáticos.

Los investigadores noruegos concluyeron que hace más de setecientos años se produjeron de forma continuada pequeños cambios climáticos en Asia Central: según ellos las precipitaciones primaverales eran superiores a la media y eran seguidas, de forma invariable, de veranos cálidos e inviernos secos y fríos. El aumento de pluviosidad se tradujo en mayor vida vegetal y, en consecuencia, más alimento para los roedores silvestres que por allí habitaban, en especial, de marmota altaica, gerbillos y ratas. Todos estos animales tuvieron un incremento poblacional proporcional al aumento del alimento. Sin embargo, la sequía posterior redujo de forma importante la capacidad para encontrar provisiones en el ecosistema, diezmando las poblaciones, de forma que sus huéspedes biológicos —las pulgas (Xeopsylla cheopsis)— se vieron obligados a escrutar nuevos hospedadores para poder sobrevivir. De esta forma, las pulgas aprovecharon cualquier oportunidad para aferrarse a todo animal que se cruzase en su camino, por lo que no sería extraño encontrarlas en ovejas, camellos e, incluso, pastores. Este cambio biológico supuso el comienzo de la propagación de una enfermedad infecciosa que tendría tintes pandémicos. Este cambio en el hábitat biológico se desencadenó inicialmente en el desierto de Gobi, desde donde se extendió hacia China, India y Rusia a través de las rutas comerciales. Algunos investigadores también han señalado que la cacería de los pueblos nómadas de las estepas también debió jugar un papel importante, ya que para ellos las pieles de los roedores salvajes eran muy apreciadas como parte de su vestimenta.

Finalmente, la pulga con la bacteria llegó a Europa hacia el año 1347. Lo hizo a través de la Ruta de la Seda, desde los lagos Issyk-Kul y Baljash, pasando por Samarcanda, las costas del mar Caspio, los ríos Volga y Don, hasta alcanzar la península de Crimea. Esta ruta sirvió de tránsito a camellos infectados, que en las paradas de los caravasares contribuyeron a extender las pulgas y, en definitiva, a la bacteria responsable de la peste negra.

Desde la península de Crimea los genoveses la llevaron a la península itálica, desde donde se extendió como la pólvora a través de las rutas comerciales. Se ha calculado que el ritmo de expansión debió ser de unos 350 kilómetros anuales. Esta dispersión geográfica fue la última derivada que se concretó en una elevada mortalidad: recordemos que, aproximadamente, un tercio de la población europea falleció a consecuencia de la peste negra.

Al terrible siglo xiv le siguió el siglo xv, con menor población, pero mejor alimentada, con importantes modificaciones en el urbanismo de las ciudades y con la aparición de revolucionarios inventos (imprenta, armas de fuego…). Fue el inicio de lo que más adelante se conocería como Renacimiento, un periodo de prosperidad y modernidad.

La lepra, una maldición bíblica

La lepra no apareció en la Edad Media: ya existía en la Antigüedad, a pesar de que curiosamente no aparezca recogida en los textos hipocráticos, si bien fue en la época medieval cuando adquirió dimensiones de epidemia. Los restos óseos más antiguos relacionados con el patógeno responsable de la enfermedad (el bacilo de Hansen) datan del siglo vi, a pesar de que las descripciones más antiguas se remontan al texto hindú de Sushruta Samhita (s. vi a. C.).

Los antiguos griegos llamaron lepra a un conjunto de enfermedades de la piel, mientras que designaban como elefantiasis a lo que ahora conocemos como lepra, un vocablo que aparece recogido en el Levítico (Tzaraat es una palabra hebrea que se usaba para designar la lepra, que entre los judíos era una serie de afecciones cutáneas impuras). Allí se dedican dos capítulos completos (13 y 14) a describir con exactitud los distintos tipos de lepra, a distinguir la enfermedad de otras afecciones y a las medidas que debe adoptar el enfermo: «El leproso llevará sus vestidos rasgados, dejará crecer libremente el cabello de su cabeza y se tapará hasta el bigote y gritará: ¡Impuro, impuro! En cuanto le dure la afección, será impuro; impuro es. Permanecerá aislado; su morada estará fuera del campamento» (Lev 13, 45-46). Los infectados eran obligados a llevar un hábito grisáceo, un bastón y un barrilete colgado al cuello. Además, cuando caminaban tenían que alertar por medio de una carraca y tenían que evitar los caminos estrechos, tocar cuerdas y postes de los puentes y seguir la dirección del viento.

Asimismo, aparecen descritos los signos que deben tener en cuenta las autoridades religiosas para determinar que el enfermo está curado, lo cual nos indica que los diagnósticos no eran exactos, pues hasta hace unas décadas se trataba de una enfermedad que carecía de tratamiento.

La contagiosidad de la enfermedad es muy limitada. Se precisa un contacto estrecho con el enfermo para adquirir la enfermedad, lo cual contrasta con la idea que desde la Antigüedad se nos ha transmitido de su terrible contagiosidad. Al parecer se debió a las migraciones de judíos y gitanos procedentes del Mediterráneo oriental y, posteriormente, a las invasiones árabes. A partir del año 1000 las Cruzadas contribuyeron a su difusión.

Cuando una persona enfermaba de lepra se realizaba la ceremonia llamada separatio leprosum: el enfermo era conducido a una iglesia, se confesaba por última vez y escuchaba una misa, tendido sobre una manta. El sacerdote le conducía al exterior y le decía: «ahora mueres para el mundo, pero renaces para Dios».

Tras el Concilio de Lyon (583), las autoridades religiosas dictaron una serie de normas relacionadas con el aislamiento de los enfermos. Se ordenó que cuando una persona fuera diagnosticada de lepra debía ser expulsada de la sociedad, siendo condenada a vivir en una leprosería. En el siglo xx se recluyó en una isla del Pacífico (Molakay) a miles de leprosos. El nombre de estas instituciones guarda relación con la orden de san Lázaro —el hombre recubierto de llagas de la parábola del hombre rico del Nuevo Testamento (Lc 16,19-31), no el Lázaro el resucitado— fundada en 1098 para atender a los leprosos.

En 1099 se creó en Jerusalén, tras la primera cruzada, la orden militar de san Juan o del Hospital, formada por monjes guerreros que dedicaban sus centros a la atención de los cristianos que enfermaban en Tierra Santa. Inicialmente las colonias de los leprosos se reducían a unas cuantas cabañas de madera alrededor de una capilla. A partir de la Alta Edad Media, la mayoría de las leproserías se ubicaron en las principales vías de comunicación y rutas de peregrinos. La Iglesia cargó principalmente con la responsabilidad de mantener a los enfermos, decidiendo en el año 549, durante el Concilio de Orleans, ocuparse de la alimentación y el vestido de los leprosos.

España

En España estos centros también recibían el nombre de gaferías (el vocablo gafo significa «agarrotado», en clara alusión a la postura de las manos y los pies de estos enfermos). La primera leprosería o gafería española fue la de Barcelona, en el siglo ix, a la que siguieron otras muchas. En 1471 los Reyes Católicos crearon la figura de los alcaldes de la lepra, los cuales debían asumir las prerrogativas que con anterioridad tenían los jueces eclesiásticos, en cuanto a dictaminar del aislamiento de por vida de los enfermos. En el valle de Baztán se consideraba a los agotes navarros un pueblo maldito originado por una población de gafos. Se les obligaba a llevar sobre las vestiduras una «pata de ganso» para identificarles. No podían salir del arrabal (Bozale) y cuando acudían a la iglesia parroquial en Avizcum no podían pasar de una viga de madera.

Para mejorar sus condiciones de vida, se permitió a los leprosos mendigar para pedir ayuda; para ello se les obligaba a llevar una ropa que les distinguiera y, además, cascabel y campanillas para evitar el peligro de contagio.

Como durante siglos no fue posible conocer un remedio eficaz para curar la lepra, la oración fue el método más recurrido, junto con la peregrinación a lugares santos, sangrías, brebajes con ortigas, sal, hierbas aromáticas y caldo de víbora.

Cuando los cruzados adquieren la lepra, la enfermedad deja de ser pecado para convertirse en una «enfermedad santa». A partir de entonces se ayudará al enfermo con verdadero amor cristiano. Poco a poco se fueron suprimiendo los funerales para los leprosos y en el tercer Concilio de Letrán (1179) se decidió que la lepra ya no era motivo de separación.

Los estudiosos coinciden en afirmar que muy posiblemente en los últimos años de la Edad Media la lepra fue remitiendo, es posible que la epidemia de peste ayudase a su erradicación.

En 1856 en Noruega se detectaron 2858 casos (2 por cada 1 000 habitantes) y dieciséis años después un médico noruego, el doctor GA Hansen, identificó el agente etiológico (M. leprae). En 1942 el doctor Faget, del Sanatorio de Carville (Louisiana, Estados Unidos), descubrió la acción beneficiosa de las sulfonas, revolucionando el tratamiento de la lepra.

Ergotismo, el infierno en vida

El ergotismo se conocía en la Edad Media como ignis sacer («fuego oculto») o fuego de san Antonio. Este santo fue un ermitaño egipcio que vivió en el siglo iv y que se hizo célebre por sus visiones del demonio. Su veneración protegía contra las infecciones, la epilepsia y el fuego. Durante la Edad Media la orden de san Antonio creó varios hospitales y monasterios para acoger a los enfermos afectados del ignis sacer. Una de las mejores descripciones de la época corresponde a Raul Glaver (993), un benedictino de Cluny, que afirmaba que era una enfermedad que «atacaba a los miembros y los separaba del tronco después de haberlos consumido».

En el año 1089 hubo una epidemia que afectó a toda Europa, diezmando pueblos y rebaños. Un monje de Baviera dejó a la posteridad una dramática descripción: «las entrañas devoradas por el ardor del fuego sagrado, con miembros destruidos, ennegrecidos como carbón, seres que o bien morían miserablemente o bien veían sus pies y sus manos gangrenados separarse del resto del cuerpo».

Habitualmente la enfermedad se presentaba de forma epidémica a comienzos de la estación otoñal, en especial cuando el verano había sido tormentoso. Los enfermos comenzaban a presentar hormigueos en los dedos de las manos y los pies, en las orejas y la punta de la nariz; además solían presentar náuseas, vómitos y diarrea. Finalmente, se producía de forma sistemática afectación cutánea, formándose vesículas oscuras que evolucionaban en las zonas señaladas desde el enrojecimiento hasta la necrosis, y que se acompañaban de un profundo dolor. Los pacientes que sobrevivían a la enfermedad lo hacían a costa de sufrir grandes mutilaciones. La enfermedad afectaba a las capas sociales más desatendidas y, en muchas ocasiones, los síntomas mejoraban o remitían tras recibir cobijo y alimentación en los monasterios de los monjes antonianos.

En el siglo xix se observó que cuando los veranos eran calurosos y húmedos el grano de centeno era invadido por un hongo (Claviceps purpurea) al que se ha denominado «cornezuelo de centeno». Desde el punto de vista farmacológico este patógeno está compuesto por alcaloides, de los cuales destaca la ergotoxina-ergotamina, que tiene la propiedad de producir vasoconstricción y, con ella, la gangrena.

Así pues, el fuego de san Antón era una enfermedad epidémica pero no contagiosa y que mejoraba cuando se eliminaba de la alimentación el pan elaborado con el centeno afectado por el hongo.

Una extraña danza epidémica

En julio de 1518 una mujer conocida como frau Troffea comenzó a bailar sin parar en una calle de Estrasburgo: lo hizo de forma continuada sin descanso durante más de cuatro días. Mientras bailaba, decenas de personas se unieron a ella y al cabo de un mes el baile ya había congregado a más de cuatrocientas personas. Hombres y mujeres inundaron las calles de la ciudad francesa con bailes estrambóticos en los que realizan extraños y aparatosos contorneos, y que los ponían al límite de sus fuerzas.

Las autoridades consultaron a los sabios de la época: algunos argumentaron, siguiendo las enseñanzas de Galeno, que se debía a que el flujo sanguíneo de los danzantes había recalentado el cerebro, provocando fogosidad y locura. Para remediarlo, la mayoría aconsejaba realizar sangrías, si bien al final se optó por una solución más perspicaz y menos nociva: habilitar un espacio público para que pudiesen bailar. Para ello, fue requisado el mercado de grano situado detrás de la catedral. Allí se instalaron plataformas e, incluso, se contrató a músicos para que acompañasen a los danzantes.

La locura terminó de forma repentina a principios del mes de septiembre de aquel año y los que sobrevivieron a la extraña plaga dejaron de moverse. En cualquier caso, el asunto no fue baladí: se estima que se cobró la vida de, al menos, quince personas que bailaron hasta la muerte.

En ausencia de otras explicaciones satisfactorias, se extendió la idea de que se trataba de una maldición, de un castigo divino lazando por san Vito en forma de ataques de epilepsia. Por ese motivo, la Iglesia decidió organizar una peregrinación hasta la ermita consagrada al santo en una gruta a las afueras de Saverne, en los Vosgos. Allí los danzantes se calzaron zapatos rojos y caminaron alrededor de las reliquias de san Vito y de la Virgen. La mayoría de ellos, al menos eso dicen las crónicas, recuperaron el control corporal.

En el año 2008 el historiador John Waller estudió este brote epidémico y llegó a la conclusión de que las personas que entraron en trance lo hicieron a consecuencia de una angustia psicológica extrema causada por miedos, creencias, enfermedades, hambre y supersticiones. Otros estudiosos apuntan a una intoxicación alimentaria por productos psicoactivos relacionados con el cornezuelo del centeno, un hongo capaz de producir ergotamina, una sustancia relacionada con el ácido lisérgico (LSD).

Aunque es el brote compulsivo mejor documentado, no fue el primer episodio de esta naturaleza: el primero tuvo lugar el día de Nochebuena de 1021 y sucedió en la ciudad de Kölbigk (Alemania). A este le sucedieron otros (en los años 1237, 1247, 1278, 1374 y 1438).

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: