En tiempos de Julio César y Octavio Augusto –y en los siglos venideros del Imperio–, las poderosas tropas romanas no tenían igual en el mundo conocido e inspiraban en sus enemigos un temor reverencial. Mucho habían evolucionado desde los orígenes tribales de Roma. Pero ya entonces, cuando los romanos heredaron de los etruscos gran parte de sus tradiciones, costumbres y modos de organización social, sus fuerzas de combate –las falanges– se distinguieron pronto por su sofisticación: lanzas de puntas de hierro y bronce, espadas rectas y curvadas, yelmos metálicos similares a los de los griegos, lorigas (armaduras) de cuero con aplicaciones de metal, escudos redondos de bronce y grebas del mismo material. Asimismo, adoptaron de los tirrenos la trompa metálica, un instrumento ideal para transmitir órdenes en el fragor de la batalla, y aparecieron enseguida los carros de combate tirados por dos caballos.

En la época monárquica, las peculiares características de la monarquía romana –en esencia el rey, elegido entre los ciudadanos, era un jefe cívico-militar– impusieron una rápida superioridad sobre sus vecinos. Roma inició su política de expansión territorial y, a mediados del siglo VI a.C., se extendía 3.100 km2; y esta expansión vino acompañada por la de su ejército, que pasó de las treinta centurias y los 3.000 hombres de sus comienzos a los 20.000 infantes y 800 jinetes de la época de Servio Tulio (578-534 a.C.). Teniendo en cuenta que Roma contaba entonces 80.000 habitantes, ello significa que uno de cada cuatro era un guerrero.

De la falange a la legión

Con la llegada de la República (509 a.C.), el ejército romano continuó su evolución. Así, tras la derrota de Alia (390 a.C.) frente a los galos y el posterior sitio y saqueo de Roma por parte de estos, vendría la primera gran reforma militar. De la mano de Marco Furio Camilo, general, dictador y cónsul que reconstruyó el poderío bélico romano, las falanges dieron paso a una nueva fuerza de combate: las legiones, un instrumento que sería clave para la creación del Imperio Romano.

Estas unidades estaban constituidas por milites que eran reclutados entre los varones propietarios de tierras y ciudadanos de entre 17 y 46 años (edad máxima un tanto laxa, que se ampliaba hasta 50 y más en caso de emergencia y falta de efectivos). Había cuatro categorías de milites, diferenciadas por su equipamiento –relacionado con su estatus social, pues cada soldado se lo costeaba de su bolsillo– y nivel de experiencia.

Los más jóvenes y pobres eran los velites, que iban en vanguardia armados con venablos (lanzas cortas arrojadizas) de poco más de un metro de largo, una espada y un escudo circular y se protegían la cabeza con un casco recubierto con la piel o la cabeza de un lobo, para infundir terror en el enemigo. Les seguían los hastati o lanceros, hombres también jóvenes que portaban una espada corta (gladius), dos lanzas o pilum (una pesada y otra ligera) y un escudo pesado y largo de madera y metal (scutum) y se cubrían con una armadura y un casco de bronce con carrilleras.

A continuación, los principes, columna vertebral de las legiones formada por padres de familia mayores de 30 años, equipados como los hastati pero mejor protegidos (grebas, cotas de malla, lorigas) y con más experiencia.

Y por último estaban los triarii (veteranos o triarios), que formaban las últimas filas, disponían de una lanza larga y constituían la reserva de sus camaradas más jóvenes –el combate había de estar muy apurado para que llegara hasta ellos, lo que dio lugar a la frase “Llegó hasta los triarios” para indicar que una disputa había sido muy reñida–. Aparte, claro está, de los jinetes o equites que formaban la caballería, un cuerpo exiguo y cuyos miembros procedían de las clases más altas, por lo caro que resultaba mantener un caballo.

Una legión romana, inicialmente, se dividía a su vez en diez manípulos de dos centurias cada una, que contaban con unos 120-160 hombres para las primeras filas y otros 60-80 para la reserva. Y cada ejército constaba de cuatro legiones, además de un número análogo de tropas aliadas de otras ciudades italianas, que solían proporcionar la imprescindible caballería.

Cómo combatían los romanos

Poco a poco, las legiones adquirieron una rígida estructura jerárquica –los centuriones, al mando de la centuria, los priores, del manípulo, etc.– y, con ella, unas precisas formas de entablar combate que se convertirían en emblemáticas y les proporcionarían el dominio del mundo antiguo. Por ejemplo, la típica formación de asalto conocida como testudo o tortuga, en la que un grupo de legionarios se protegía con los escudos dando lugar a una especie de carro de asalto humano; o su eficaz mantenimiento del orden en el campo de batalla, tanto mediante las señales acústicas transmitidas por el cornicen o corneta como a través del estandarte o signifer, que indicaba la dirección a seguir.

En combate, los velites se encargaban de hostigar a las primeras filas enemigas y luego se retiraban entre los hastati y los principes, que se desplegaban en una formación de cuadros con espacios intermedios, a modo de damero, que permitía a sus compañeros escabullirse por dichos huecos y a los de las filas más atrasadas avanzar por ellos. La táctica se repetía hasta el nivel de los triarii, que, tras dejar pasar a los legionarios en retirada, formaban una compacta muralla humana estrechando sus hileras en orden cerrado, muralla tras la cual se recomponían las filas.

Arrojados durante la carga desde distancias inferiores a los treinta metros, los venablos y las pila (plural de pilum: lanzas o jabalinas) podían perforar escudos y armaduras de un grosor de hasta 2,5 cm, impidiendo al clavarse, con su solo peso, el avance del enemigo. Era el momento aprovechado por los legionarios para atacar con sus espadas cortas, diseñadas para pinchar y clavarse de frente, mientras se protegían tras los escudos. Esta forma de lucha frontal era mucho más mortífera que la lateral –la perforación, por pequeña que fuese, causaba la muerte, mientras que los cortes laterales no– y además evitaba tener que exponer el brazo derecho y parte del cuerpo fuera del escudo.

Maestros del asedio (y la defensa)

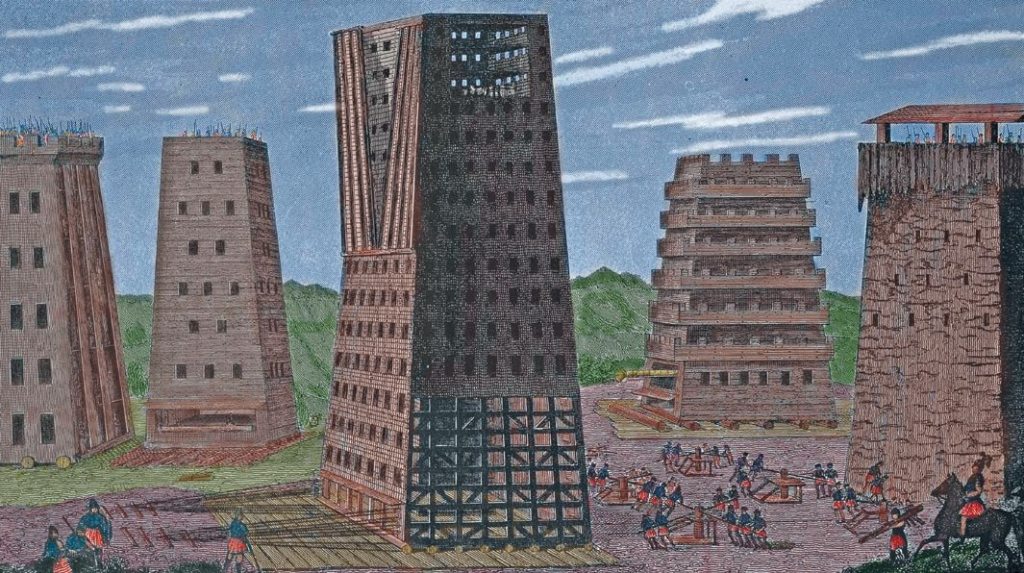

A esta formidable máquina bélica hay que sumar la maestría de los romanos en el asedio a fortificaciones y ciudades amuralladas, lo que se conoce como arte de la poliorcética. Aparte de construir rampas y otros ingenios y excavar minas bajo el tiro enemigo, aprendieron a diseñar grandes torres de asalto y eficaces arietes para abatir muros y puertas; estos últimos iban montados en armazones de madera con ruedas, se guarecían de los proyectiles incendiarios con pieles humedecidas y llevaban como remate en el extremo percutor una gruesa cabeza de carnero (aries: de ahí su nombre).

También destacaron en la fabricación y uso de máquinas de artillería: cada legión llegó a contar con 10 catapultas, 60 carrobalistas (balistas montadas en carros) y otros artefactos ligeros, como los onagros y los escorpiones (una especie de ballestas).

Como es lógico, un ejército tan poderoso y de tan grandes dimensiones, y que debía operar cada vez más lejos de las metrópolis, no solo debía saber atacar sino también defenderse, y para ello necesitaba lugares seguros donde alojarse, descansar, protegerse de las inclemencias del clima y rearmarse. Los romanos perfeccionaron el campamento construyendo grandes castros fortificados, que a menudo acabarían por convertirse en ciudades amuralladas (Turín, Cáceres, Colonia…). El castro romano solía alzarse en terreno llano pero dominante, y cerca del agua; de forma cuadrada, tenía capacidad para dos legiones con sus tropas auxiliares, más la caballería y la impedimenta. Alrededor se cavaba un foso hondo y se erigía una alta empalizada. En el centro del campamento se abría un gran espacio para el altar y el foro, donde asimismo se instalaban las tiendas de los jefes (comandante, cuestor y legados).

Las mulas de Mario

La segunda gran reforma militar –toda una revolución– llegaría ya durante la República tardía, en los albores del siglo I a.C., y la emprendió un personaje excepcional: Cayo Mario (157-86 a.C.), único político y general elegido siete veces cónsul en la historia de Roma (y tío y primer mentor de Julio César, para más señas). Con él, las legiones pasaron a dividirse en diez cohortes de 480 miembros cada una, se autorizó el reclutamiento de hombres que no fueran terratenientes –aunque sí debían seguir siendo ciudadanos romanos– y se profesionalizó la carrera militar: los milites se convirtieron en soldados (por la soldada o paga que recibían).

Pero los cambios más importantes se dieron en el terreno logístico. Ahora, cada soldado había de llevar consigo las herramientas necesarias para el atrincheramiento –la dolabra (una especie de hacha) y tres cippus, estacas de casi metro y medio de largo y doble punta con las que se levantaban los lirios o trampas defensivas– y su propio equipo de cocina, para reducir el tamaño de la impedimenta (tren logístico que iba tras el ejército) y ganar a la vez independencia sobre el terreno. El resultado, no obstante sus efectos prácticos, fue que a los soldados cargados de semejante modo –entre 35 y 45 kg pesaba todo el equipo– se les empezó a apodar “las mulas de Mario”. Y aun así, las sobrecargadas legiones romanas siguieron avanzando, de media, 25 o 30 km diarios en cinco horas de marcha, a las que seguían otras tres para plantar y fortificar el campamento.

Guerra civil: la República se desangra

Fue precisamente Cayo Mario uno de los protagonistas del primero de los sangrientos conflictos fratricidas conocidos como las cuatro guerras civiles de la República de Roma, que en el período final –y terminal– de este sistema enfrentaron a unas legiones contra otras a cuenta de las ambiciones de poder de sus generales, las tensiones entre facciones senatoriales y patricias y la crisis y decadencia generalizada de la sociedad y el gobierno republicanos durante el siglo I a.C. Estas cuatro guerras, y otras varias menores, contribuyeron decisivamente al fin de la era republicana y el advenimiento del Imperio Romano.

El primero de dichos antecedentes menores fue la llamada guerra social, guerra mársica o guerra de los aliados que, entre los años 90 y 88 a.C., enfrentó a Roma con sus aliados itálicos, que deseaban obtener la ciudadanía romana a cambio de su colaboración. Mario y Sila comandaron conjuntamente a las tropas que los derrotaron, pero esa unión se extinguió el mismo año de la victoria: la facción de los populares (izquierdistas) que secundaba al primero y la de los optimates (conservadores) que apoyaba al segundo iniciaron la guerra civil por sus desavenencias sobre la campaña contra Mitrídates VI. Mario no vio el final de esta guerra –murió de causas naturales en 86 a.C.– y su hijo Cayo Mario el Joven, que continuó la lucha contra Sila, también sucumbió en ella (acorralado, se suicidó en 82 a.C.). El conflicto terminaría en 81 a.C. y daría paso a la dictadura de Lucio Cornelio Sila.

César vs. Pompeyo, duelo de titanes

Los agitados años que siguieron vieron nacer y extinguirse, como se ha dicho, otros enfrentamientos subsidiarios: la guerra sertoriana o de Sertorio (82-72 a.C.), librada en Hispania y consecuencia de las mismas tensiones entre populares y optimates; la rebelión de Lépido (77 a.C.) contra el Senado silano y su abortado intento de marchar sobre Roma, o la famosa conspiración de Catilina (63 a.C.). Durante un tiempo, pareció que el Primer Triunvirato –la alianza oficiosa de César, Pompeyo y Craso, que se prolongó entre los años 60 y 53 a.C.– alejaba el fantasma de la autodestrucción republicana, pero pronto se vio que no iba a ser así.

En efecto, en el año 49 a.C. las viejas heridas entre los populares –ahora reunidos en torno a Julio César– y los conservadores –partidarios de Pompeyo– se reabrieron con toda su crudeza en una segunda guerra civil. Fue esta más breve que la primera –acabó en 45 a.C. con la victoria total cesariana, convertida en dictadura vitalicia de tintes seudomonárquicos– pero todavía más sangrienta, y en ella midieron sus fuerzas dos colosales líderes militares que habían sido amigos y aliados, pero que eran demasiado ambiciosos para seguir siéndolo mucho tiempo: el vencedor de la Guerra de las Galias y Cneo Pompeyo Magno o Pompeyo el Grande. Ambos aspiraban a dirigir en solitario, tras la ruptura del Triunvirato, el Estado romano, y ya sabemos quién se llevó el gato al agua…

Pero a César le duró poco la alegría –fue asesinado en los Idus de marzo de 44 a.C.–, y a la República, igual de poco la paz. El vacío de poder generado con el magnicidio dio pie a varias pugnas inmediatas (guerra de Módena, guerra de Sicilia) en las que se vieron implicados los nuevos aspirantes a hombres fuertes de Roma; los más notables, Marco Antonio y el sobrino nieto de César, Octavio, designado por aquel como sucesor. Pero este –entonces aún llamado Octaviano– y su rival, más Lépido, sellaron momentáneamente la paz con un Segundo Triunvirato, esta vez oficial, y se dedicaron entonces a perseguir a los magnicidas Bruto y Casio: en eso consistió la tercera guerra civil, que acaeció entre 43 y 42 a.C. y se saldó con la victoria de los primeros y la muerte de los segundos.

La victoria final de Octavio

Todavía quedaba el cuarto y definitivo asalto. El Triunvirato se deshizo en 38 a.C., Octavio se afianzó en Occidente, Marco Antonio se atrincheró –con Cleopatra– en Oriente y, de 32 a 30 a.C., se enfrentaron a cara de perro. El resultado de esta cuarta y última guerra civil fue la derrota y el suicidio de Antonio y la reina egipcia, la anexión del país del Nilo a Roma y el incontestable triunfo del heredero de Julio César –con la inestimable ayuda de su consejero y amigo Marco Vipsanio Agripa–, que poco después, en 27 a.C., pasaría a presidir un Imperio bajo el nombre de Augusto. Y con él, las invencibles legiones romanas seguirían ampliando sin tregua sus conquistas.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: