En los años 50, el filósofo Nelson Goodman propuso un experimento mental que sigue desconcertando a quienes se preguntan cómo funciona la ciencia. Imaginó una situación en la que todas nuestras observaciones sobre el mundo podrían ser explicadas por teorías radicalmente distintas, pero igual de compatibles con los datos. Así nació el enigma de Goodman (enigma del “verde-grue”), una paradoja que plantea que no basta con observar hechos para construir leyes confiables. El ejemplo, aunque suene abstracto, toca un nervio profundo: ¿cómo sabemos que nuestras predicciones científicas no son fruto de una convención arbitraria?

Ahora, en plena era de la inteligencia artificial, ese viejo dilema ha resurgido con una urgencia inesperada. Un reciente artículo del físico y filósofo Luigi Scorzato propone una solución al problema de Goodman que no solo reabre un debate aparentemente cerrado, sino que desafía los fundamentos mismos de cómo seleccionamos modelos científicos, incluidos los usados por algoritmos de IA. Su propuesta combina precisión matemática con una claridad conceptual poco habitual. Y lo más importante: ofrece una forma concreta de distinguir entre teorías útiles y construcciones vacías, sin recurrir al puro consenso o a la intuición.

El viejo problema del “grue” y su inquietante vigencia

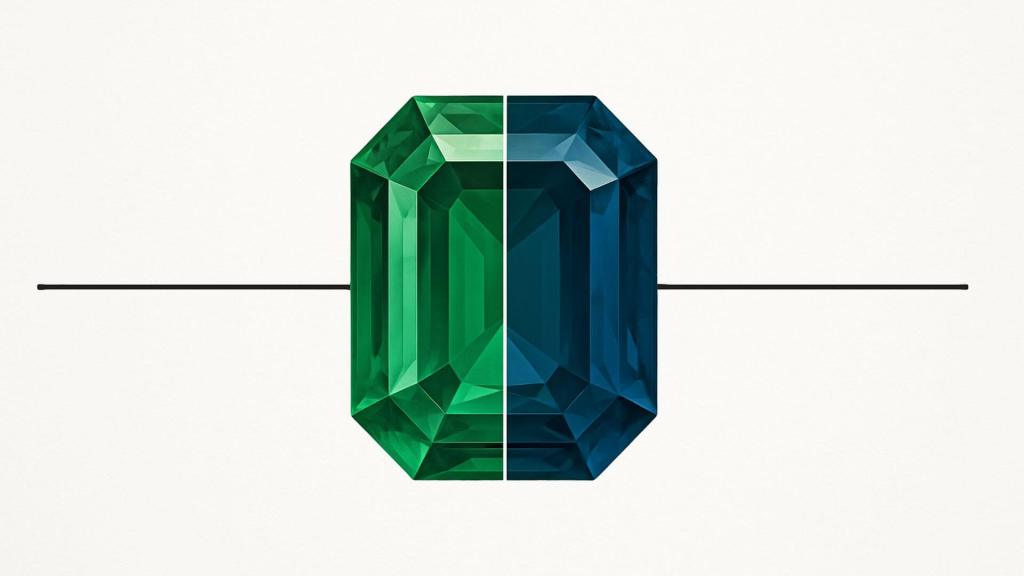

Goodman planteó que, si siempre hemos observado que las esmeraldas son verdes, ¿por qué no decir que son “grue”? Este término inventado designa las cosas que son verdes hasta un momento dado en el tiempo (t0) y azules después de ese punto. Ambas descripciones —“verde” y “grue”— encajan con todos los datos observados hasta t0, pero predicen cosas distintas en el futuro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué “verde” parece más legítimo que “grue”? Este ejemplo, aunque peculiar, ilustra una tensión real en la ciencia: los datos por sí solos no bastan para elegir una teoría. Hay demasiadas opciones posibles que encajan con ellos.

Lo perturbador es que este dilema no se limita a juegos de palabras. Cualquier teoría científica, por precisa que parezca, puede reformularse de maneras igualmente válidas desde el punto de vista lógico, pero que nos llevan a conclusiones radicalmente distintas. La idea de que hay infinitas teorías compatibles con los mismos datos —el problema de la subdeterminación— ha sido discutida durante décadas. Pero su relación directa con la práctica científica cotidiana sigue siendo subestimada. Scorzato la coloca en el centro del debate.

El aporte de Scorzato: cuando medir lo medible es lo que importa

Lo que hace diferente el enfoque de Luigi Scorzato es que no intenta justificar las mejores teorías por su capacidad predictiva, como tantos filósofos antes que él. En su lugar, propone una regla para decidir qué modelos científicos deben ser descartados. Para eso, parte de una observación clave: no todo lo que puede formularse puede medirse directamente. Y eso tiene consecuencias profundas. Si una teoría recurre a conceptos que no pueden ser expresados con medidas directas, su valor explicativo queda seriamente limitado.

Según el autor, “el resultado de una medición directa válida siempre se expresa como un valor central y un conjunto convexo que lo contiene” . Esto implica que los conceptos realmente útiles en ciencia deben estar ligados a una forma concreta de ser medidos. No basta con que una idea sea coherente o elegante: si no se puede asociar a una medición con incertidumbre clara, pierde fuerza científica. Esta exigencia excluye formulaciones “grue” no por capricho, sino porque no permiten mediciones directas y precisas.

Epistemicidad y complejidad: una nueva forma de simplicidad científica

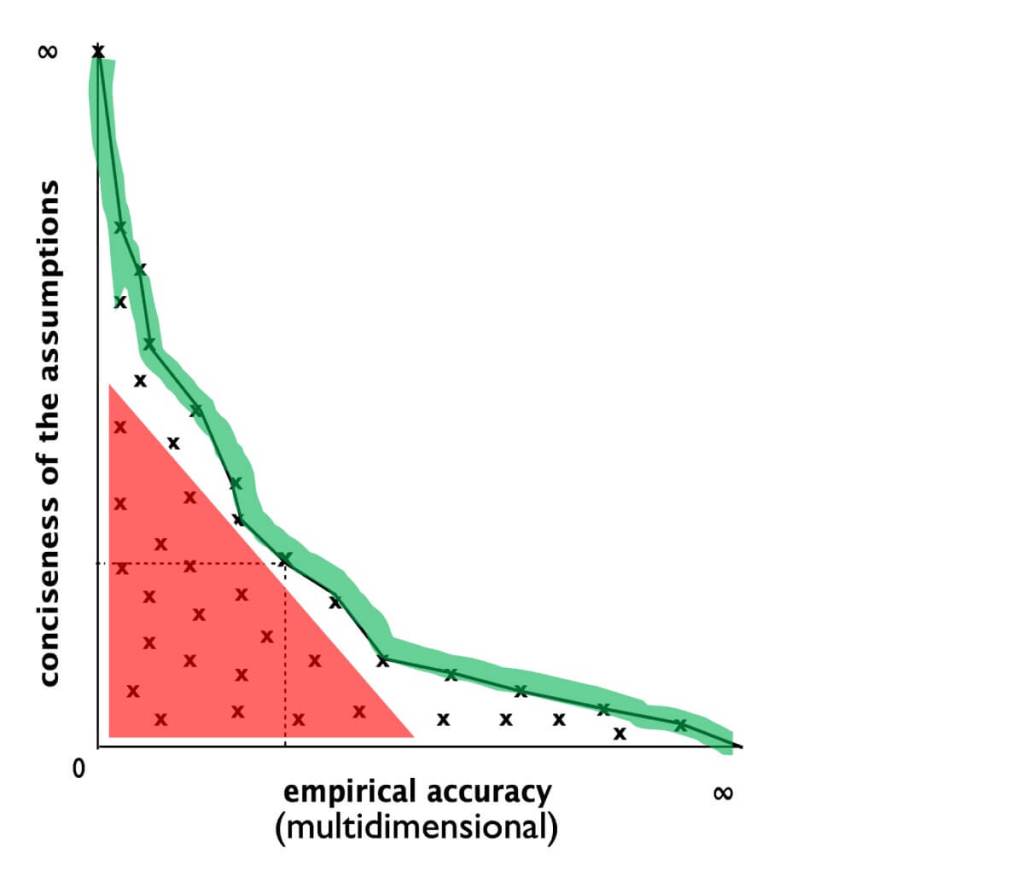

Scorzato introduce un concepto central: la “complejidad epistémica”. Esta idea mide cuán complejas son las suposiciones que necesita una teoría para funcionar. No se trata de contar ecuaciones ni líneas de código, sino de evaluar cuánta información adicional necesita un modelo para ser útil. Y, lo más interesante, propone medir esa complejidad solo dentro de las formulaciones que sean empíricamente equivalentes. Es decir, teorías que no solo digan lo mismo, sino que también se puedan medir igual.

Esto cambia radicalmente las reglas del juego. Ya no se trata de qué modelo “suena” mejor, sino de cuál requiere menos suposiciones extra para obtener la misma precisión. Así, las teorías que usan trucos como el “grue” se vuelven más complejas, no porque sean más largas, sino porque hacen más difícil medir lo que afirman. Como dice el artículo: “definir el modelo grue para esmeraldas es más complejo que definir el modelo verde estándar”. Esa diferencia, aunque técnica, permite una forma objetiva de elegir entre teorías aparentemente equivalentes.

Modelos descartados y el rol del consenso científico

Una de las consecuencias más poderosas de este enfoque es la definición de lo que Scorzato llama “modelos descartados”. Son aquellos que, comparados con otros, son menos precisos y además requieren más complejidad epistémica para funcionar. No ofrecen ninguna ventaja y, por tanto, no deberían formar parte del debate científico. Esto permite excluir de forma razonada teorías conspirativas, pseudocientíficas o modelos artificialmente complejos, sin necesidad de acudir al consenso como única guía.

Un ejemplo brillante que ofrece el autor es el de la llamada “conspiración de Bielefeld”, una teoría absurda que sostiene que esa ciudad alemana no existe. Aunque puede adaptarse a cualquier contraargumento (como hacen muchas teorías conspirativas), su validez se derrumba porque requiere suposiciones excesivas y no comprobables. Según Scorzato, esto equivale a decir que “no es empíricamente equivalente al modelo original y, por tanto, no es solo una reformulación”. Una herramienta poderosa para distinguir entre ciencia legítima y ficción elaborada.

La IA y el viejo dilema bajo una nueva luz

La propuesta de Scorzato no solo resuelve un problema filosófico. Tiene implicaciones urgentes para la inteligencia artificial. Hoy, los sistemas de IA generan modelos predictivos que parecen ajustarse perfectamente a los datos. Pero eso no significa que sean científicamente válidos. Una red neuronal puede encontrar patrones sin ofrecer ninguna explicación sobre por qué funcionan. Si usamos solo la precisión como criterio, podríamos aceptar modelos que son intrínsecamente “grue”, solo que en forma de datos y matrices.

Por eso, el autor advierte que “la diferencia entre científicos y no científicos es mucho más borrosa en la era de la IA”. Necesitamos, más que nunca, una forma clara de distinguir entre modelos legítimos y otros que solo parecen funcionar. Y para eso, la combinación entre medibilidad directa y complejidad epistémica se convierte en una brújula esencial. La ciencia no puede permitirse perder el control sobre los criterios que justifican sus afirmaciones, especialmente cuando la IA puede producir resultados convincentes sin ofrecer fundamentos comprensibles.

Una solución elegante a un problema esquivo

Al final, el trabajo de Scorzato no busca resolver el problema de la inducción clásica —el de justificar que el futuro se parecerá al pasado—, sino definir qué modelos merecen ser considerados científicamente válidos. Lo hace con herramientas conceptuales sólidas, aplicables no solo a la física, sino también a disciplinas como la historia, donde las teorías pueden adaptarse a cualquier evidencia, como sucede con muchas narrativas revisionistas o conspirativas.

El mérito del artículo no está solo en su propuesta, sino en haber traducido un dilema abstracto en reglas operativas que pueden guiar la práctica científica en el presente. Una teoría que no permite mediciones directas, o que necesita una estructura más compleja que otra para obtener los mismos resultados, debe ser descartada. Esa es la esencia del criterio que propone: claro, mensurable y con potencial para influir en cómo la ciencia y la inteligencia artificial avanzan juntas.

Referencias

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: