Durante siglos, la historia de Cartago se ha contado desde la perspectiva de sus enemigos. La ciudad que desafió a Roma en tres guerras devastadoras, la patria de Aníbal y una de las grandes potencias del Mediterráneo antiguo, ha sido descrita como una hija directa de los fenicios, aquellos navegantes semitas que partieron de las costas del actual Líbano. Sin embargo, una nueva investigación basada en ADN antiguo está a punto de sacudir esta narrativa tradicional hasta sus cimientos.

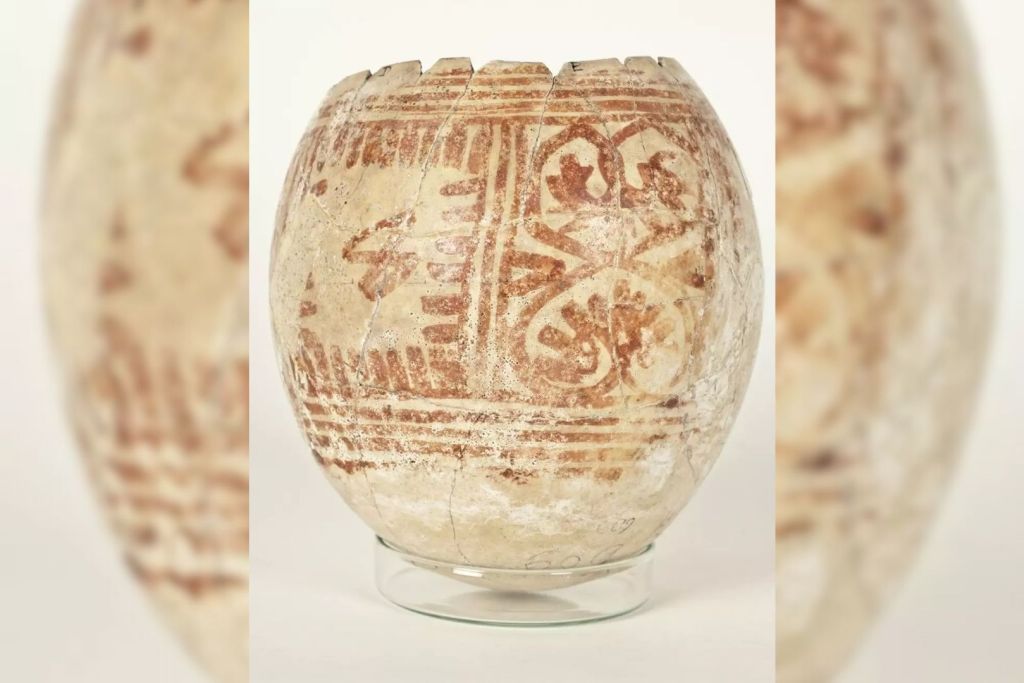

Un equipo internacional de genetistas, arqueólogos e historiadores ha analizado más de 200 genomas extraídos de restos humanos hallados en antiguos asentamientos púnicos repartidos por el Mediterráneo: desde Túnez hasta Sicilia, pasando por Cerdeña, Ibiza y la península ibérica. Y la conclusión es desconcertante: los cartagineses, aunque se consideraban a sí mismos descendientes de los fenicios, ya no tenían apenas herencia genética del Levante. Dicho de otra forma: ya no eran fenicios. La Cartago que enfrentó a Roma no era fenicia por sangre, aunque sí por cultura, lengua y religión.

Un imperio de identidad prestada

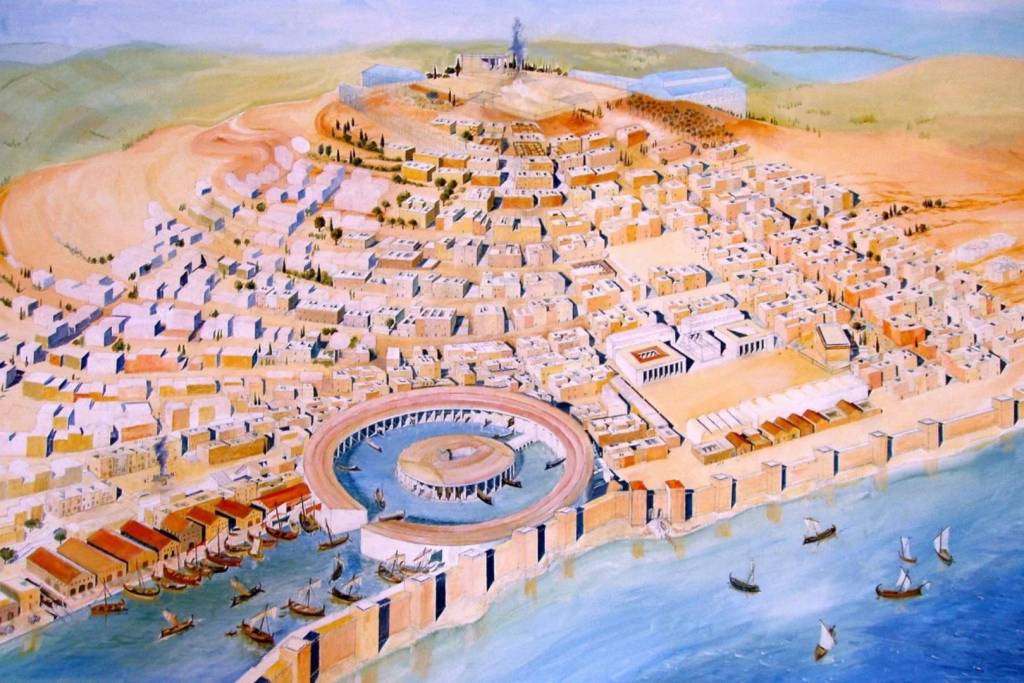

El origen de Cartago es conocido: fue fundada alrededor del año 814 a.C. por colonos de Tiro, una de las ciudades-estado fenicias más poderosas. Aquellos comerciantes llevaron consigo su lengua, su escritura y su religión, que adoraba a deidades como Baal y Astarté. Durante siglos, Cartago mantuvo esa identidad cultural, a pesar de encontrarse a miles de kilómetros del Levante. Incluso durante las guerras púnicas, sus sacerdotes seguían hablando una lengua semítica y sus rituales seguían las pautas de sus ancestros cananeos.

Lo que nadie esperaba era que, a nivel biológico, esa conexión hubiera desaparecido casi por completo en la época de esplendor cartaginés. El estudio muestra que la mayoría de los individuos enterrados en sitios púnicos tenían ascendencia mezclada: en su mayor parte procedente de poblaciones del sur de Europa —Sicilia, Grecia, e incluso la península itálica— y de comunidades locales del norte de África.

Este contraste entre genética y cultura es excepcional. En otras civilizaciones antiguas, como las colonias griegas del Mediterráneo, se observa un patrón opuesto: poca mezcla genética y fuerte mantenimiento de la identidad étnica original. Cartago, en cambio, parece haber funcionado como una “franquicia cultural”, donde la identidad fenicia se adoptaba como un paquete completo —idioma, religión, prácticas funerarias— por parte de gentes de orígenes muy diversos.

Una sociedad cosmopolita en el corazón del Mediterráneo

El análisis genético revela que la diversidad biológica era sorprendentemente uniforme en todos los rincones del imperio púnico. No importa si los restos provenían de Cartago, en la actual Túnez, o de Ibiza, en las Baleares: el patrón genético es el mismo. Predominan dos componentes principales: uno de tipo europeo suroriental —similar al de las poblaciones antiguas de Sicilia y el Egeo— y otro norteafricano. La herencia levantina es residual, casi irrelevante.

Esta homogeneidad indica un nivel de movilidad y mezcla sin precedentes en la Antigüedad. De hecho, los investigadores encontraron casos de parentesco cercano entre individuos enterrados a más de mil kilómetros de distancia, como dos primos de segundo grado localizados en Sicilia y Túnez, lo que demuestra que el movimiento de personas dentro del imperio era constante. La Cartago púnica era, sin duda, una civilización cosmopolita antes de que existiera la palabra para describirla.

¿Dónde quedaron los fenicios?

La gran incógnita es cuándo y cómo se produjo este reemplazo genético. Los restos analizados datan del siglo VI al II a.C., justo el período de mayor poder cartaginés. Pero los primeros siglos de colonización fenicia, desde el siglo X hasta el VII a.C., quedan fuera del alcance del estudio porque en esa época predominaba la cremación como práctica funeraria, lo que imposibilita la recuperación de ADN.

La hipótesis más plausible es que los fenicios fundadores fueran un grupo relativamente pequeño y que, con el paso de las generaciones, su herencia genética se diluyera al integrarse con las poblaciones locales. A medida que Cartago crecía en riqueza y poder, atraía migrantes de todo el Mediterráneo. Su éxito fue su condena genética: la identidad fenicia sobrevivió como cultura, pero desapareció como linaje biológico.

Paradójicamente, cuanto más se difundía la cultura fenicia, menos fenicios eran los pueblos que la practicaban. Cartago y sus colonias mantuvieron hasta el final las tradiciones religiosas, la lengua y el sistema político heredado del Levante. Incluso siglos después de la destrucción de Cartago en el año 146 a.C., las inscripciones en lengua púnica seguían apareciendo en el norte de África. En ellas, los cartagineses seguían llamándose a sí mismos “cananeos”, el mismo nombre que usaban sus antepasados del Bronce Final.

Esta disociación entre identidad cultural y biológica tiene paralelismos en otras civilizaciones. El Imperio romano extendió su cultura sin imponer una homogeneidad étnica. El cristianismo, y más tarde el islam, se difundieron por continentes enteros sin necesidad de reemplazo poblacional. Pero en la Antigüedad, Cartago puede haber sido el primer caso documentado de esta dinámica: una civilización que prosperó no por mantener la pureza de su sangre, sino por su capacidad de integrar, mezclar y adoptar.

Una historia que cambia nuestra visión del pasado

El estudio del ADN antiguo ha revelado que los cartagineses eran herederos de una cultura, no de una etnia. Vivieron como fenicios, pensaron como fenicios y murieron como fenicios, aunque ya no lo fueran por linaje. Esta revelación obliga a repensar muchas de nuestras ideas sobre las identidades antiguas. Nos recuerda que las civilizaciones no son bloques estáticos, sino organismos vivos en constante evolución.

Cartago, la enemiga de Roma, la ciudad de los comerciantes, navegantes y estrategas, fue mucho más que una colonia fenicia. Fue el primer experimento exitoso de globalización cultural en el mundo antiguo. Y su historia, redescubierta bajo la lupa de la genética, nos habla más de nuestra modernidad de lo que imaginábamos.

Referencias

- Ringbauer, H., Salman-Minkov, A., Regev, D. et al. Punic people were genetically diverse with almost no Levantine ancestors. Nature (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-08913-3

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: