Desde hace décadas, la imagen del neandertal ha estado asociada a la de un habitante robusto de climas fríos, un ser humano primitivo que sobrevivió en los gélidos paisajes europeos gracias a su corpulencia. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en Journal of Human Evolution (y sobre el que ya hablamos en una ocasión anterior), viene a desafiar esta concepción tradicional y plantea una visión completamente diferente de estos antiguos humanos.

Un equipo de investigadores, con el paleoantropólogo José María López-Rey Pérez a la cabeza, han reconstruido en detalle la caja torácica de Shanidar 3, un esqueleto neandertal descubierto en la cueva de Shanidar, en los montes Zagros (Irak). Sus hallazgos revelan que la anatomía de estos humanos extintos no estaba exclusivamente adaptada al frío, sino que su físico les permitía prosperar en una gran diversidad de climas, incluyendo regiones templadas e incluso cálidas. ¿Significa esto que hemos estado interpretando mal la biología de los neandertales durante décadas?

Para entender mejor el impacto de estos hallazgos, hemos tenido la oportunidad de hablar con José María López-Rey Pérez, uno de los autores principales del estudio, paleoantropólogo e investigador predoctoral FPI del Laboratorio de Morfología Virtual (ViMoLab) en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC). En la entrevista, López Rey Pérez nos explica en detalle las implicaciones de esta reconstrucción, los desafíos técnicos de su investigación y cómo este trabajo podría cambiar nuestra percepción sobre la evolución humana.

Shanidar 3: un fósil clave para entender a los neandertales

El esqueleto de Shanidar 3 no es nuevo en el mundo de la paleoantropología. Fue descubierto en 1957 junto con otros restos neandertales en la famosa cueva de Shanidar, un yacimiento que ha fascinado a los científicos no solo por su riqueza fósil, sino porque en él se han hallado posibles evidencias de prácticas funerarias neandertales, un comportamiento que hasta hace poco se creía exclusivo del Homo sapiens.

Lo que hace especial a Shanidar 3, sin embargo, es su excelente estado de conservación. Sus costillas y vértebras torácicas se encuentran en un estado casi intacto, algo excepcional en el registro fósil. Esta circunstancia ha permitido que los investigadores puedan reconstruir en 3D su caja torácica con una precisión sin precedentes, utilizando tomografía computarizada y análisis morfométrico geométrico.

La reconstrucción no solo confirma la clásica imagen del tórax “en forma de campana” de los neandertales, sino que también plantea una cuestión clave: Shanidar 3 vivió en un clima más cálido de lo que históricamente se ha asociado a los neandertales. Y, sin embargo, su anatomía era igual de robusta que la de sus parientes que habitaron las frías tierras de Europa. ¿Cómo es posible?

Más allá del frío: una anatomía versátil para cualquier entorno

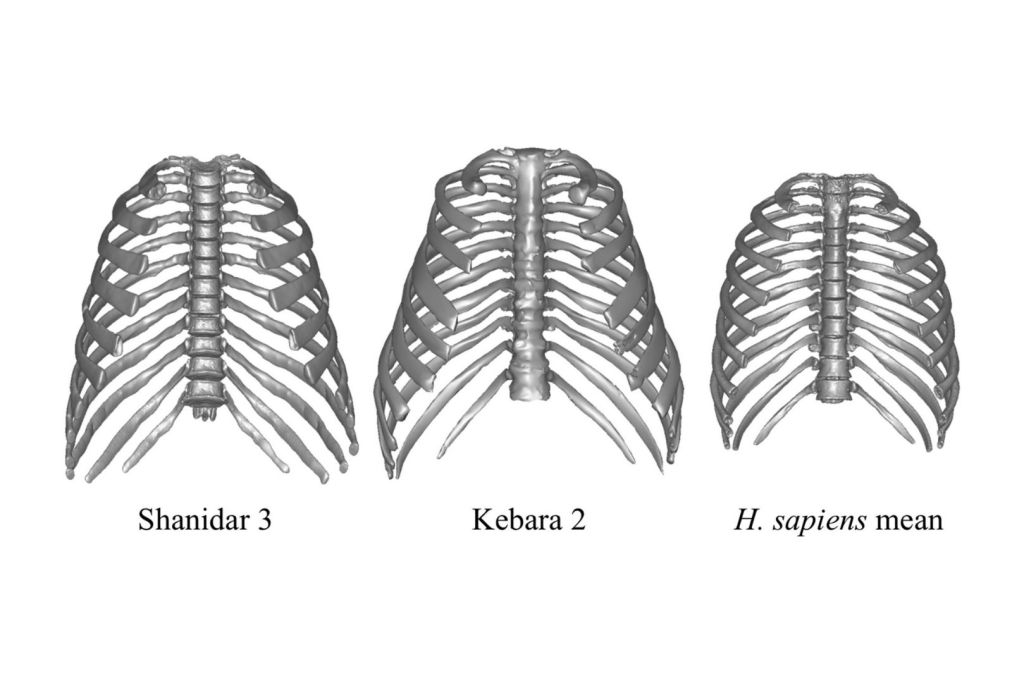

El estudio publicado hace pocas semanas comparó la caja torácica de Shanidar 3 con la de Kebara 2, otro famoso fósil neandertal encontrado en Israel. Ambos comparten la misma estructura torácica expandida en su parte inferior, lo que habría permitido una gran capacidad pulmonar y una respiración más eficiente.

Tradicionalmente, esta configuración anatómica se ha interpretado como una adaptación al frío: un tórax más ancho ayuda a mantener mejor el calor corporal, en línea con las reglas biológicas de Allen y Bergmann, que predicen que los animales de climas fríos tienden a ser más compactos y robustos. Pero el problema con esta explicación es que Shanidar 3 y Kebara 2 no vivieron en climas fríos, sino en zonas templadas del Levante Mediterráneo.

Esto lleva a una conclusión inesperada: la anatomía neandertal no estaba diseñada exclusivamente para el frío, sino que era una estructura generalista, capaz de funcionar en una gran variedad de entornos. En otras palabras, su físico no era una limitación, sino una ventaja evolutiva que les permitió sobrevivir en climas muy distintos.

Una respiración distinta y un metabolismo potente

Uno de los hallazgos más fascinantes del estudio es el papel que jugaba esta caja torácica en la respiración de los neandertales. A diferencia del Homo sapiens, cuyas costillas permiten una mayor expansión torácica al respirar, los neandertales tenían costillas más horizontales y rectas. Esto reducía su movilidad, lo que significa que probablemente dependían más de la contracción del diafragma para respirar.

Esta forma de respiración no solo es eficiente, sino que podría haber sido clave para mantener un metabolismo elevado. Los neandertales tenían cuerpos más robustos y musculosos que los humanos modernos, lo que sugiere una tasa metabólica más alta y, por tanto, una mayor necesidad de oxígeno. Su tórax expandido les habría permitido obtener más aire con cada inspiración, algo especialmente útil en actividades que requerían ráfagas cortas de esfuerzo físico intenso, como la caza de grandes animales.

Además, algunos investigadores han propuesto que este amplio tórax inferior podría haber albergado un hígado de mayor tamaño, necesario para procesar dietas ricas en proteínas, lo que encajaría con la idea de los neandertales como cazadores altamente especializados.

¿Evolución convergente entre neandertales y humanos modernos?

Otro aspecto clave del estudio es la comparación entre los neandertales y diferentes poblaciones de Homo sapiens actuales. Los investigadores analizaron la caja torácica de 58 humanos modernos provenientes de distintos climas y encontraron que los individuos mejor adaptados al frío, como los inuit o los habitantes de Tierra del Fuego, tenían una anatomía torácica más similar a la de los neandertales.

Esto plantea una posibilidad intrigante: ¿la robustez de los neandertales era una adaptación al frío o simplemente una característica heredada que resultó ser útil en ciertos entornos? Si fuera lo primero, estaríamos hablando de un caso de evolución convergente, donde distintas especies desarrollan rasgos similares de manera independiente debido a presiones ambientales similares.

Entrevista con José María López-Rey Pérez: el investigador que desafía lo que creíamos sobre los neandertales

Para profundizar aún más en el impacto de este estudio, hemos entrevistado a José María López-Rey Pérez, uno de los autores principales del artículo. En esta conversación, el paleoantropólogo nos explica la importancia de la reconstrucción de Shanidar 3, las diferencias clave entre los neandertales y Homo sapiens, y lo que este hallazgo significa para el estudio de la evolución humana.

Pregunta. Su estudio reconstruye con gran precisión la caja torácica de Shanidar 3, un fósil clave del registro neandertal. ¿Qué hace que este hallazgo sea tan significativo para la paleoantropología y qué diferencias fundamentales encontraron con respecto a los Homo sapiens?

Respuesta. Nuestro hallazgo es significativo debido a que, para empezar, no hay muchas reconstrucciones de cajas torácicas completas ligadas al registro fósil del género Homo. Esto es así porque trabajar con costillas supone una gran complejidad debido a su elevado número (¡son 24!) y su gran fragilidad. En caso de aparecer en un yacimiento, las costillas suelen estar muy fragmentadas y mezcladas. La conservación excepcional de Shanidar 3 ha permitido llevar a cabo esta laboriosa reconstrucción 3D, la cual está en línea con el estudio aislado de las costillas neandertales y sugiere un tórax más amplio que el del ser humano actual, sobre todo en su parte inferior.

P. Históricamente se ha descrito el tórax neandertal como más ancho y ‘en forma de campana’. ¿Sus hallazgos confirman esta visión clásica o aportan una nueva perspectiva sobre la variabilidad dentro de la especie?

R. Esta investigación confirma lo que el estudio de costillas aisladas sugería, que es esa configuración ‘campaniforme’ clásicamente descrita para el tórax neandertal. Junto con la de Shanidar 3, la única caja torácica neandertal reconstruida es la de Kebara 2. Curiosamente, ambos individuos provienen del Levante Mediterráneo, donde el registro fósil neandertal es grande, pero menor que en Europa Occidental. Sería muy interesante ver cómo es la configuración torácica 3D en individuos de esta zona dado que estaban expuestos a condiciones climáticas muy diferentes a las levantinas.

P. El uso de la morfometría geométrica 3D permitió recrear el tórax de Shanidar 3 de forma precisa. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos en la reconstrucción y qué nivel de precisión se puede alcanzar con esta técnica?

R. La morfometría geométrica es una herramienta matemática que permite reducir unidades anatómicas a coordenadas 2D o, en este caso, 3D. Esto hace que, por un lado, se pueda trabajar con archivos digitales de fósiles únicos, democratizando así el acceso a materiales de gran valor e importancia científica. Por otra parte, la morfometría geométrica nos permite hacer estimaciones precisas de elementos faltantes en un hueso –o huesos enteros– a partir de una muestra control completa. La serialidad de las costillas hace que este tipo de técnicas funcionen de maravilla ya que si, por ejemplo, no hubiera presencia del nivel costal 5, este podría estimarse como la “forma intermedia” entre los niveles costales inmediatamente anteriores y posteriores. Una vez se estimaron los elementos y niveles costovertebrales faltantes se llevó a cabo la reconstrucción 3D del tórax neandertal siguiendo un protocolo validado previamente en H. sapiens actuales.

P. En su estudio compararon Shanidar 3 con el famoso fósil de Kebara 2. ¿Qué similitudes y diferencias encontraron entre ambos y qué nos dice esto sobre la diversidad anatómica de los neandertales?

R. Además de la gran robustez de sus costillas y vértebras, la principal similitud que encontramos entre estos dos neandertales es la ya comentada estructura ‘campaniforme’ del tórax, la cual se resume en una gran expansión anteroposterior y mediolateral del tórax inferior. Como diferencia, nos llamó mucho la atención que la columna torácica de Shanidar 3 presenta un ángulo de cifosis muchísimo mayor que la de Kebara 2. En otras palabras, la columna de Shanidar 3 es más curva. A falta de otras investigaciones en este tema, nuestra propuesta es que esto podría deberse a que Shanidar 3 tenía mayor edad en el momento de su muerte que Kebara 2. Dado que en humanos actuales la cifosis de la columna torácica aumenta con la edad, ¿por qué no en neandertales?

P. Uno de los hallazgos más interesantes de su estudio es que Shanidar 3 vivió en un clima más cálido que otros neandertales. ¿Significa esto que la tradicional idea de un neandertal adaptado exclusivamente al frío es un mito?

R. Esto se debe a que la anatomía robusta típica de los Neandertales encaja perfectamente con las reglas de Allen y Bergmann. Estas reglas biológicas postulan que los animales endotermos (quienes generan metabólicamente calor corporal) que viven en climas fríos presentan cuerpos más grandes y menos esbeltos que aquellos que viven en climas cálidos, todo ello a fin de retener o liberar calor, respectivamente. En el caso de los Neandertales, los principales yacimientos se encuentran Europa Occidental y están datados en épocas coincidentes con grandes glaciaciones, lo cual hace que sea sencillo unir la línea de puntos y decir que su anatomía estaba adaptada al frío. Nuestra investigación enfrenta esta postura debido a que las únicas dos cajas torácicas neandertales reconstruidas hasta la fecha pertenecen a individuos que habitaron climas cálidos en el Levante Mediterráneo. Dada su robusta anatomía, esto confronta las reglas de Allen y Bergmann, sugiriendo que la anatomía neandertal, aun robusta, era generalista y permitía la supervivencia tanto en climas cálidos como fríos.

P. Su investigación sugiere que los neandertales tenían un tórax diseñado para una respiración más diafragmática. ¿Cómo influyó esto en su metabolismo y en sus necesidades energéticas diarias?

R. La robustez del cuerpo neandertal sugiere una mayor tasa de metabolismo basal, la cual posiblemente requeriría de un mayor aporte de oxígeno al organismo. Debido a que las costillas neandertales son muy rectas en comparación con las de H. sapiens, su rango de movimiento durante la inspiración es menor. Esto sugiere que el amplio tórax inferior neandertal podría albergar un potente diafragma que de algún modo supliera las carencias biomecánicas de sus costillas tan horizontales. Aunque parece una limitación, no debió serlo para su modo de vida en el que las estrategias de caza de emboscada no necesitaban de resistencia física, sino de fuerza bruta. No obstante, esta propuesta es una mera hipótesis debido a que el diafragma es un músculo y no se conserva en el registro fósil. Hay investigaciones relativamente recientes que proponen que el amplio tórax inferior de los neandertales albergaba un gran hígado apto para procesar la gran cantidad de proteínas que potencialmente ingerían. Existen incluso estudios que sugieren que la anatomía neandertal no estaba adaptada a ningún fenómeno en particular, sino que surgió por deriva genética producida por el aislamiento de las poblaciones. Sea cual fuera el motivo de su particular anatomía esquelética, el debate sigue abierto.

P. Uno de los aspectos más sorprendentes de su estudio es que los neandertales no se diferencian tanto de los humanos modernos en climas fríos. ¿Qué nos dice esto sobre la convergencia evolutiva y la relación entre ambas especies?

R. Esta cuestión es interesantísima. Nuestra investigación propone que la corpulencia de los neandertales no tenía como fin la adaptación al frío, sino que era más bien generalista. Sin embargo, los humanos actuales cuyo tórax es más cercano al tórax neandertal son aquellos adaptados a climas fríos, como los Inuit o los habitantes nativos de Tierra del Fuego. Esto podría deberse al conocido como ‘principio de equifinalidad’, el cual establece el desarrollo de una convergencia anatómica entre dos especies producto de procesos evolutivos diferentes. Así, la robustez neandertal que podría ser beneficiosa en climas fríos (como lo es en humanos actuales) puede que fuera mantenida por selección natural debido a otras necesidades, tal y como se ha expuesto en la pregunta anterior.

P. La tecnología 3D ha revolucionado la forma en que estudiamos fósiles. ¿Cree que en el futuro podremos hacer reconstrucciones anatómicas aún más precisas, incluso de especies con restos fragmentarios?

R. Por supuesto que sí. Cada poco tiempo surgen nuevas metodologías con una utilidad potencial increíble para nuestro campo, muchas de ellas relacionadas con la inteligencia artificial y el machine learning. En esto se ve muy beneficiado el estudio del tórax, debido a que su estructura serial podría ser fácilmente predecible por los métodos citados. Así, con el poco material costovertebral presente en el registro fósil podrían obtenerse grandes resultados en un futuro no muy lejano.

P. Los hallazgos obligan a replantear algunos paradigmas sobre la fisiología neandertal. ¿Cómo cree que este estudio impactará en el debate sobre la evolución del cuerpo humano?

Muy buena pregunta. La visión clásica de la evolución general del cuerpo de los homininos defendía que la esbeltez de H. sapiens venía heredada de H. erectus, siendo la robustez de los neandertales un rasgo derivado de la evolución humana. Recientes investigaciones sugieren lo contrario, es decir, proponen que el rasgo primitivo del género Homo es la robustez corporal y que H. sapiens presenta una esbeltez derivada, única en nuestro linaje. El hecho de que existan poblaciones humanas adaptadas a climas fríos que hayan adquirido de manera secundaria la robustez que los H. sapiens “perdieron” durante la evolución, asemejándose así en cierta forma a los neandertales, es fascinante, ¿no crees?

P. Después de años de estudio sobre los neandertales, ¿qué es lo que más le sigue fascinando de esta especie y qué preguntas cree que aún están sin resolver?

R. En mi opinión, se trata de una cuestión filosófica más que biológica. Por mucho que estudiemos qué tipo de rasgos anatómicos nos diferenciaban o asemejaban a los neandertales, y el porqué de este fenómeno, pienso que lo más fascinante es que pudieran ser, como nosotros, plenamente humanos. Entre otras cosas se ha demostrado su capacidad de abstracción, su cuidado de enfermos y enterramiento ritual de muertos. Con todo ello, es imposible saber a ciencia cierta si se planteaban problemas existenciales o éticos, incluso si habían desarrollado una lengua estandarizada. En definitiva, es imposible saber si eran “iguales” a nosotros. Esto, junto con nuestra convivencia con ellos durante miles de años y su enigmática extinción, ofrece el caldo de cultivo perfecto para que la existencia de los neandertales quede mitificada como uno de los eventos más fascinantes de la historia humana.

Agradecemos al Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y a José María López-Rey Pérez por compartir con nosotros su tiempo y conocimientos para ayudar a entender mejor la historia de los neandertales.

Referencias

- José M. López-Rey et al, Shanidar 3 ‘rings the bell’: Virtual ribcage reconstruction and its implications for understanding the Neanderthal bauplan, Journal of Human Evolution (2024). DOI: 10.1016/j.jhevol.2024.103629

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: