Desde tiempos remotos, la humanidad ha dirigido su mirada al cielo en busca de respuestas sobre el origen y la diversidad de los mundos más allá del sistema solar. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX cuando se confirmó la existencia de los primeros exoplanetas —que orbitan estrellas distintas al Sol— inaugurando una era de descubrimientos que ha transformado nuestra comprensión del universo. A medida que el número de exoplanetas detectados ha crecido, también lo ha hecho la necesidad de clasificarlos y estudiar sus propiedades. ¿El objetivo?, entender cómo se forman y evolucionan estos sistemas, e incluso identificar posibles entornos propicios para la vida.

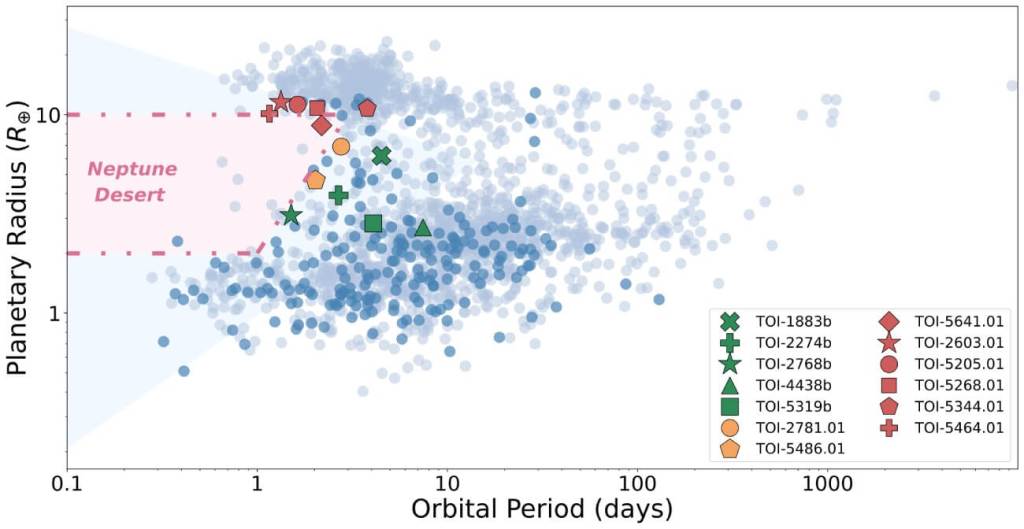

Hasta la fecha, se ha confirmado la existencia de aproximadamente 6.000 exoplanetas. Sin embargo, comprender la diversidad de estos sistemas no es una tarea sencilla. Si representamos la muestra total de planetas confirmados en un diagrama que relaciona su período orbital —el tiempo que tardan en completar una órbita alrededor de su estrella— con su radio, observamos asimetrías en las poblaciones de los distintos tipos de planetas. En particular, hay una escasez de planetas con radios similares al de Neptuno y períodos orbitales inferiores a 3 días alrededor de sus estrellas.

A esta región del diagrama se la conoce como el “desierto de los Neptunos”. La detección de un mayor número de planetas en esta región es fundamental para comprender el porqué de la escasez de estos objetos. En este contexto, las estrellas de tipo M, también conocidas como enanas rojas, son especialmente favorables para la búsqueda de planetas pequeños, ya que su baja temperatura y reducido tamaño disminuyen el contraste entre los radios estelares y planetarios, facilitando su detección.

Recientemente, nuestro equipo científico, con sede mixta entre el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), ha validado la existencia de cinco nuevos planetas alrededor de estrellas de tipo M (enanas rojas), ubicados precisamente en los límites del “desierto de los Neptunos” (ver vídeo).

¿Planeta o impostor?

En este estudio, recientemente publicado en Astronomy & Astrophysics, nos enfocamos en validar la naturaleza planetaria de trece objetos de interés de TESS (TOIs, por sus siglas en inglés), una misión de la NASA dedicada a descubrir nuevos sistemas planetarios. Sin embargo, no todos los TOIs son necesariamente planetas, ya que otros objetos, como las enanas marrones o los sistemas estelares binarios, pueden generar señales fotométricas que imitan la de un planeta.

Para abordar esta validación, empleamos una metodología basada en fotometría de tránsitos multicolor, que consiste en observar el brillo de una estrella a través de diferentes filtros de color con el objetivo de detectar la disminución de luz cuando un objeto transita entre el observador (nosotros) y su estrella anfitriona. Además de las curvas de luz de TESS y observaciones de alta resolución espacial, en este estudio incorporamos datos obtenidos con instrumentos terrestres como MuSCAT2, MuSCAT3 y LCO-SINISTRO. Al realizar observaciones simultáneas en múltiples bandas de color, podemos analizar si el objeto en tránsito presenta variaciones en la profundidad de la caída de luz en distintas regiones del espectro electromagnético. Esto nos permite descartar escenarios que podrían generar falsos positivos y fortalecer la validación de la naturaleza planetaria del objeto.

Nuevos planetas y TOI-2768b

De los trece candidatos iniciales, hemos validado la naturaleza planetaria de cinco exoplanetas de TESS: TOI-1883b, TOI-2274b, TOI-2768b, TOI-4438b y TOI-5319b. Además, nuestra metodología facilita la estimación de ciertos parámetros planetarios, lo que nos ha permitido ubicar estos nuevos planetas en el diagrama radio-período previamente mencionado, con el objetivo de evaluar su pertenencia o proximidad al “desierto de los Neptunos” (ver figura 1).

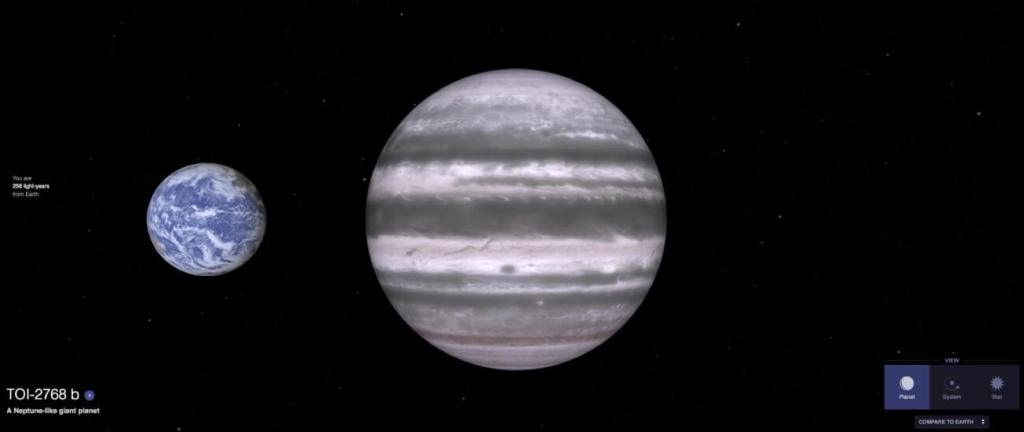

Entre los candidatos validados, TOI-2768b es particularmente singular, ya que, debido a su corto período orbital (~1.5 días) y su radio (~2.6 radios de la Tierra), se encuentra en el “desierto de los Neptunos” (representado por la estrella verde en la figura 1). Algunas teorías que intentan explicar por qué esta área está “vacía” sugieren fenómenos físicos, como la pérdida de masa atmosférica debido a la irradiación de su estrella, un proceso conocido como fotoevaporación.

Un nuevo desierto

A lo largo de los años, los descubrimientos planetarios han demostrado que el “desierto de los Neptunos”, un concepto propuesto en 2016 que incluía planetas con períodos orbitales inferiores a 3 días y radios entre dos y seis veces el de la Tierra, ya no se ajusta a la distribución actual de exoplanetas. Con esta premisa, el estudio propone una nueva definición del “desierto de los Neptunos”, que abarca exclusivamente planetas de entre dos y diez veces el tamaño de la Tierra, los cuales deben orbitar muy cerca de su estrella (representado por la región rosa en la figura 1).

Aunque este trabajo no cuenta con una muestra lo suficientemente representativa como para ofrecer datos estadísticos concluyentes, los planetas validados abren la puerta a futuros estudios sobre su masa, densidad y caracterización atmosférica. Esto podría proporcionar información clave para entender la naturaleza física del “desierto de los Neptunos” (ver siguiente apartado).

La paradoja de los sub-Neptunos

Actualmente, el campo de los exoplanetas vive una revolución, con el descubrimiento de mundos potencialmente habitables y una reconfiguración de nuestro entendimiento sobre la formación planetaria. Los modelos clásicos de formación sostenían que nuestro sistema solar era representativo de los sistemas planetarios en general. Sin embargo, en las últimas décadas, estudios como el mencionado anteriormente han demostrado que el resultado más probable de la formación planetaria es un objeto de entre 2 y 3.5 radios terrestres, conocidos como sub-Neptunos, los cuales no se encuentran en nuestro sistema solar, dejando obsoletas las teorías clásicas.

El origen y la evolución de los sub-Neptunos es uno de los temas más investigados en el campo de los exoplanetas a día de hoy. La caracterización atmosférica, tanto con instrumentos desde tierra (CARMENES o CRIRES+, entre otros), como desde telescopios espaciales (Hubble y James Webb) puede ayudarnos a responder cuestiones relacionadas con la naturaleza de estos planetas.

La caracterización atmosférica de sub-Neptunos es el tema central de mi tesis, desarrollada en el IAA-CSIC. A través de la obtención de parámetros atmosféricos clave, buscamos acotar los modelos de interior planetario existentes e inferir posibles vías de formación que se ajusten a lo observado. Comprender la naturaleza de los sub-Neptunos nos permitirá avanzar en el estudio de nuevos sistemas planetarios, al tiempo que aportará información sobre la singularidad de nuestro propio sistema.

Referencias

- Esparza-Borges, E., Parviainen, H., Murgas, F., Pallé, E., Maas, A., Morello, G., … & Winn, J. (2022). A hot sub-Neptune in the desert and a temperate super-Earth around faint M dwarfs-Color validation of TOI-4479b and TOI-2081b. Astronomy & Astrophysics, 666, A10. doi: 10.1051/0004-6361/202243731

- Fulton, B. J., Petigura, E. A., Howard, A. W., Isaacson, H., Marcy, G. W., Cargile, P. A., … & Hirsch, L. A. (2017). The California-Kepler survey. III. A gap in the radius distribution of small planets. The Astronomical Journal, 154(3), 109. doi: 10.3847/1538-3881/aa80eb

- Madhusudhan, N. (2019). Exoplanetary atmospheres: key insights, challenges, and prospects. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 57(1), 617-663. doi: 10.1146/annurev-astro-081817-051846

- Mazeh, T., Holczer, T., & Faigler, S. (2016). Dearth of short-period Neptunian exoplanets: A desert in period-mass and period-radius planes. Astronomy & Astrophysics, 589, A75. doi: 10.1051/0004-6361/201528065

- Parviainen, H., Tingley, B., Deeg, H. J., Palle, E., Alonso, R., Rodriguez, P. M., … & Luque, R. (2019). Multicolour photometry for exoplanet candidate validation. Astronomy & Astrophysics, 630, A89. doi: 10.1051/0004-6361/201935709

Alberto Peláez Torres

Máster en Astrofísica por la Universidad de La Laguna (ULL), Doctorando en el IAA-CSIC por la Universidad de Granada (UGR)

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: