Algodoncillo blanco (Asclepias albicans) registrada en Isla Tiburón, Sonora, en el noroeste de México. Este hallazgo confirma la presencia de una planta hospedera de mariposa monarca (Danaus plexippus) en el ambiente insular más grande del país. Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

El biólogo José Juan Flores y la monitora comunitaria Erika Barnett observando un ejemplar de Asclepias albicans. Foto: Astrid Arellano para Mongabay Latam.

En los talleres, también se aprendió sobre el murciélago magueyero menor, un mamífero polinizador y migratorio fundamental no solo para los ecosistemas, sino para la cultura mexicana. Al polinizar agaves, cactáceas y otras plantas nectaríferas, contribuye directamente a la producción de los derivados del maguey, entre los que destacan el tequila, el mezcal, el pulque y otras bebidas tradicionales como el bacanora, un destilado sonorense hecho a partir del Agave angustifolia.

Sus migraciones pueden alcanzar hasta 1200 kilómetros. Durante el verano, se les encuentra en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, mientras que en invierno se trasladan hacia el centro y sur de México. Este desplazamiento estacional no es casual: coincide de manera precisa con la floración de las plantas que polinizan, asegurando su alimentación y contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas que habitan. Sin embargo, su supervivencia está en riesgo. La UICN enlistó a la especie en 2020 como Casi Amenazada, mientras que la actualización a la norma mexicana la clasificó como Amenazada en 2025.

Los biólogos Dulce Troncoso y Vladimir Rojas, durante los talleres sobre polinizadores con los monitores comunitarios comcáac. Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

Murciélago magueyero menor (Leptonycteris yerbabuenae), especie clave para la polinización en los ecosistemas áridos de México. Foto: cortesía Mar y Sierra Silvestre / iNaturalist / Conabio para Mongabay Latam.

Rosa Barnett y Alissa López Barnett, monitoras comunitarias comcáac, durante la práctica de fototrampeo. Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

Explorando la Isla Tiburón

La Isla Tiburón es parte del territorio ancestral de la Nación Comcáac. Con sus 120 800 hectáreas, es considerada un lugar sagrado y fue reconocida como propiedad del pueblo indígena por decreto presidencial en 1975. Actualmente, forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y es considerada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como una de las zonas mejor conservadas del Desierto Sonorense. La isla resguarda una sorprendente biodiversidad, con cerca de 300 especies de plantas que van desde el matorral desértico hasta los manglares considerados los más septentrionales y frágiles del continente y que, por cierto, Erika Barnett, su familia y su equipo, protegen.

Ejemplar de mariposa reina (Danaus gilippus ssp). Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

En las laderas áridas y costas rocosas que forman sus paisajes habitan 39 especies de reptiles y anfibios —diez de ellas endémicas—, junto con 52 mamíferos terrestres, entre los que destacan el venado bura (Odocoileus hemionus sheldoni) y el borrego cimarrón (Ovis canadensis), y cuatro especies endémicas, como la liebre antílope de la Isla Tiburón (Lepus alleni tiburonensis). Al mirar el cielo, en los árboles o la costa, es posible identificar hasta 178 especies de aves, muchas de ellas migratorias. En sus aguas adyacentes —como el Canal del Infiernillo, que separa la isla de la comunidad nativa de Socaaix—, nadan más de 200 especies de peces y una decena de mamíferos marinos. Los insectos, agrupados en unas 80 familias, completan este intrincado mosaico ecológico del noroeste mexicano.

Las monitoras comunitarias comcáac preparando el trabajo de campo en la Isla Tiburón, en el horizonte de la fotografía. Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

El equipo de investigación conformado por 12 personas se adentró a explorar este paisaje durante cuatro días. Allí, las jornadas iniciaban muy de mañana con un desayuno ligero en el campamento para luego tomar las mochilas y redes para emprender camino hacia el interior de la isla, en busca de pistas que confirmaran la presencia de la mariposa monarca.

Personal de CCC y del IBUNAM, con miembros de la comunidad comcáac en búsqueda de mariposa monarca y Asclepias. Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

El indicio principal era claro desde hacía tiempo: a inicios de la década de 2000, Humberto Romero, botánico de la comunidad comcáac y el ecólogo Ben Wilder, habían ubicado con marcas satelitales algunos sitios con presencia de Asclepias albicans, la planta clave para la vida del insecto.

Ahora, Maximiliano López Romero, sobrino de Humberto Romero y quién siguió sus pasos en la botánica, fue quien guió al grupo comcáac e investigadores hasta el encuentro con estas plantas. Hubo que caminar entre rocas y pequeños senderos repletos de vegetación para llegar hasta un valle con pasto, rodeado de cerros.

El equipo recorriendo un valle marcado como un punto con presencia de Asclepias albicans. Foto: Astrid Arellano para Mongabay Latam.

“Ellos estaban trabajando en un libro, más o menos en 2003, y mi tío nos dio el registro con los puntos que identificaron”, explica López Romero. “Los individuos que hemos visto no han aumentado: es un parche reducido, sin embargo, siguen ahí y eso es importante”.

Maximiliano López Romero, botánico y conservacionista comcáac, en busca de mariposas monarca. Foto: Astrid Arellano para Mongabay Latam.

Las Asclepias monitoreadas por el equipo, aunque con ausencia de flores y frutos —que según López Romero, se pueden ver entre marzo y junio— siguen verdes. Algunas de estas plantas, incluso, tenían orugas y crisálidas de otras especies de mariposas. Pero de la monarca, no había un rastro evidente.

En varias ocasiones, el equipo logró capturar mariposas reina, pero más de una vez estuvieron casi seguros de haber avistado monarcas cerca de las pitayas agrias o los tomatillos —deliciosos frutos del desierto— que, además de volar más rápido y alto, eran notablemente más grandes que las mariposas que habían logrado atrapar.

La pitaya agria (Stenocereus gummosus) es un cactus columnar con frutos y se encuentra en la Isla Tiburón. Foto: Astrid Arellano para Mongabay Latam.

“Un hecho particularmente relevante fue la observación de una mariposa volando sobre el Canal del Infiernillo, entre la isla y el continente”, explica José Juan Flores. “Aunque se asemejaba a una especie del género Danaus —probablemente una reina—, su vuelo sostenido sobre el agua con apoyo de las corrientes de aire indica que el canal no representa una barrera para los polinizadores voladores, sino una zona de tránsito posible entre la isla y el continente”.

Alissa López Barnett, participante de la comunidad comcáac en el proyecto científico, muestra una mariposa reina (Danaus gilippus ssp). Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

La búsqueda del murciélago magueyero menor también implicó un reto. Al caer el atardecer, durante varios días, el equipo salía a recorrer el monte para instalar redes de niebla y cámaras trampa en algunos puntos donde se intuía la presencia de murciélagos, como una biznaga endémica Ferocactus tiburonensis —que aún tenía sus características flores amarillas—, y colocaron el Echo Meter Touch cerca de cactáceas, formaciones rocosas o pequeñas cuevas.

Desde que Alissa López Barnett aprendió a usar el Echo Meter Touch, no pudo detenerse. El entusiasmo de la joven de 19 años —quien se involucró en temas de conservación desde los 16— la llevó a explorar una y otra vez distintos sitios, poniendo a prueba las capacidades del equipo para identificar murciélagos. Gracias a su perseverancia y la de sus compañeras —como Rosa Barnett, de 25 años, quien lleva unos seis años monitoreando tortugas marinas y se sumó en esta ocasión a los trabajos en la isla—, se logró la detección de al menos 14 especies de murciélagos, cuyos registros serán confirmados posteriormente en el Laboratorio de Bioinformática de la Biodiversidad del Instituto de Biología de la UNAM. Estos registros posiblemente duplicarían el número de especies confirmadas para la isla que, hasta la fecha, consta de entre 7 u 8 especies reportadas.

Personal de la Conanp y del IBUNAM explican ante miembros de la comunidad comcáac cómo colocar redes niebla para la captura de murciélagos. Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

Aunque López Barnett nunca ha tenido un murciélago cerca, los ha visto volar. “Se me hace muy emocionante poder verlos, escucharlos”, dice la monitora. Para ella, estos registros no solo son un logro científico o personal, sino una herramienta para generar conciencia en su propia comunidad.

“Esto es importante para que las demás personas sepan qué hay en la isla, para compartir los registros y para la conservación”, sostiene López Barnett. “Me gustaría que los jóvenes se den la oportunidad de conocer la naturaleza, de caminar por la playa o el cerro y ver a las especies que merecen ser cuidadas”.

Equipo de CCC y la comunidad comcáac, en la práctica del uso del Echo Meter Touch para registrar murciélagos. Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

Que el magueyero menor no aparezca en la lista de especies registradas, no significa que no esté en la isla, insiste José Juan Flores. Este primer acercamiento al monitoreo de polinizadores, enfocado en dos especies emblemáticas, constituye una línea base fundamental para consolidar el trabajo colaborativo entre los monitores comunitarios, el equipo científico y las instituciones involucradas.

“Estuvimos trabajando en una zona donde no hay muchos cardones y, los que están, no están fructificando ahora”, explica el biólogo. “El año que viene, vamos a proponer dos visitas más: una en estos meses —que es cuando la mariposa monarca migra— y la otra cuando los cardones estén fructificando”.

La Isla Tiburón alberga cerca de 300 especies de plantas. Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

Por su biodiversidad, la Isla Tiburón debe recibir un valor especial como refugio natural para polinizadores, afirma Flores. Este sitio debe mantenerse y reconocerse como un punto estratégico para la investigación y conservación de especies migratorias, donde la colaboración entre comunidad y ciencia será clave para documentar y proteger su riqueza natural.

“Considero que el monitoreo de la flora y fauna en Isla Tiburón debe realizarse siempre de la mano de la comunidad comcáac, quienes son actores esenciales para lograr un monitoreo respetuoso y efectivo”, concluye el especialista. Su participación garantiza no solo la protección del ecosistema, sino también el respeto y la preservación del valioso patrimonio cultural que representa la isla.

Paisaje de la Isla Tiburón. Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

Juntas por la conservación

Erika Barnett escala un cerro muy empinado y rocoso en busca de un punto marcado satelitalmente por la presencia de Asclepias. La subida es difícil por las rocas sueltas, pero no se detiene. A su lado avanzan otras jóvenes que, aunque han visitado la Isla Tiburón desde niñas con sus familias o por las ceremonias de su pueblo en este territorio sagrado, ahora lo hacen con un propósito distinto: trabajar por su conservación.

“Las jóvenes están muy entusiasmadas con este proyecto y son muy participativas”, dice Barnett. “Para nosotras esto es muy importante porque ahora estamos en campo y están aprendiendo mucho sobre polinizadores: lo que a ellas se les hace difícil aprender en el salón, ahora lo ven aquí”.

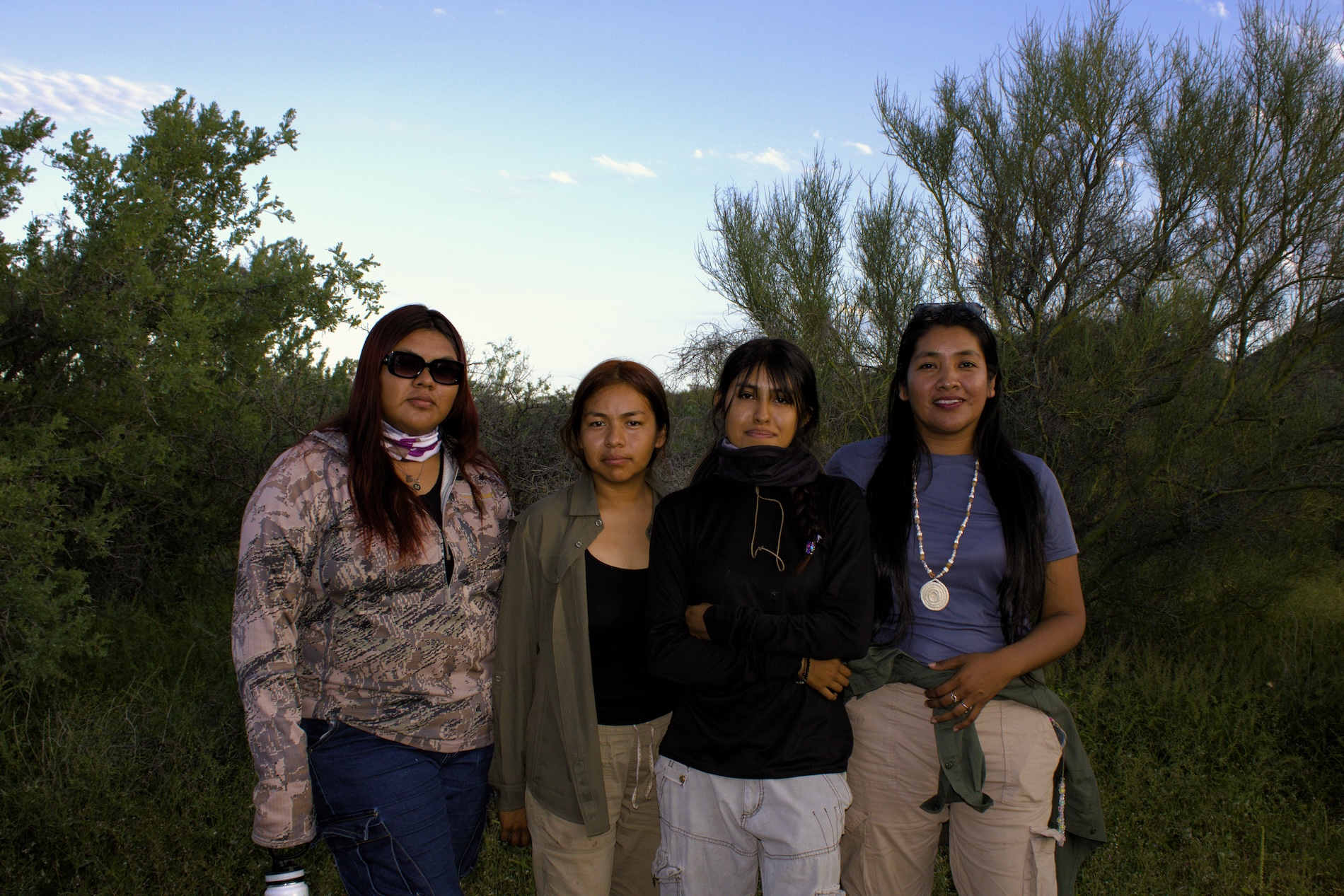

Meydelin Montaño Herrera, Rosa Barnett, Alissa López Barnett y Erika Barnett, monitoras comunitarias de la comunidad comcáac. Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

Barnett asegura que, ahora que están mejor capacitados y cuentan con equipo, seguirán visitando la isla siempre que puedan para practicar y perfeccionar la metodología de monitoreo.

“Vamos a buscar polinizadores por nuestra propia cuenta, por eso para nosotros es muy importante aprender bien de este curso”, confirma. “Esto nos sirve para continuar preservando nuestra isla tal como está, con su flora y su fauna”. La próxima vez que regresen, concluye la conservacionista, quizás puedan encontrar monarcas y magueyeros. Cada descubrimiento les recordará lo valioso de proteger su territorio.

Grupo de monitores de la comunidad comcáac y personal de la Conanp, IBUNAM y CCC, en Isla Tiburón. Foto: cortesía Arantxa Peralta García / IBUNAM – CCC para Mongabay Latam.

Consulta aquí la publicación original de Mongabay Latam:

Dejanos un comentario: