“Escribir es una manera de vivir”, dijo Flaubert. Y eso hizo Vargas Llosa. En la cartografía de las letras hispanas, Mario Vargas Llosa representa una cordillera cuyas cumbres se divisan desde todos los miradores de la literatura mundial. Su obra, tan diversa como profunda, constituye un monumento al arte de narrar, a la libertad creadora y al compromiso intelectual.

El arquetipo del escritor total

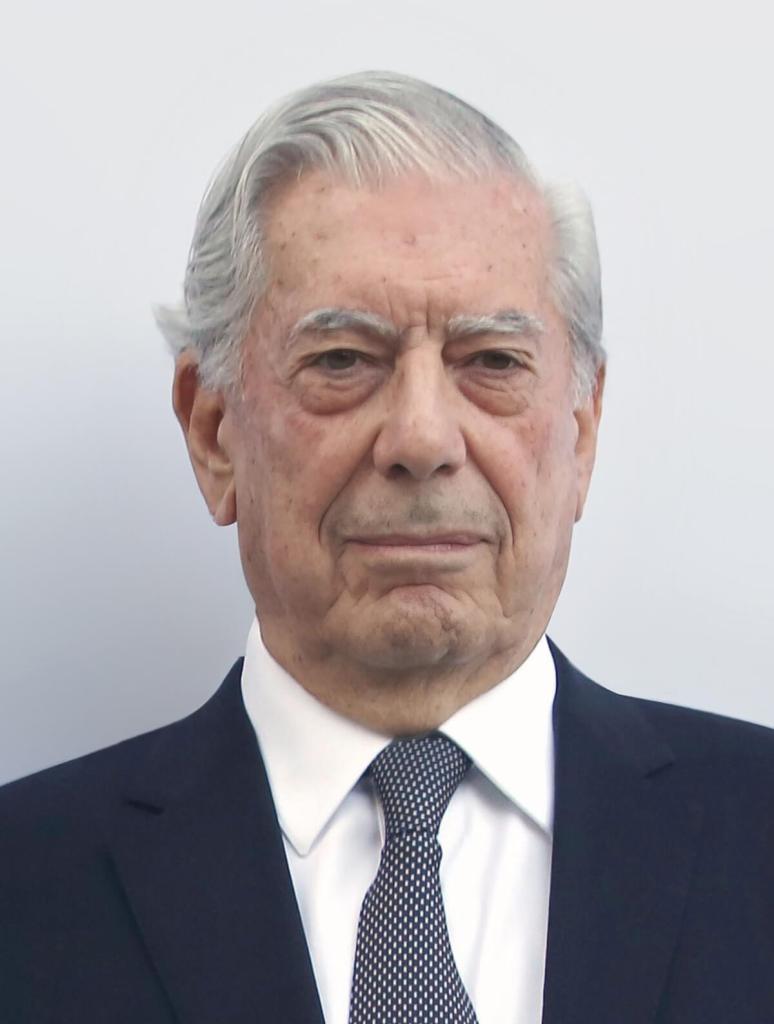

Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936 – Lima, 2025) emergió como una figura clave del llamado “boom latinoamericano”, pero su trayectoria literaria transgredió todas las fronteras cronológicas, geográficas y estilísticas impuestas por las clasificaciones académicas. A lo largo de casi siete décadas de producción ininterrumpida, el Nobel peruano configuró una obra que abarca la novela, el ensayo, el teatro, la crítica literaria y el periodismo, y que bien puede decirse que lo convirtió en paradigma del escritor integral.

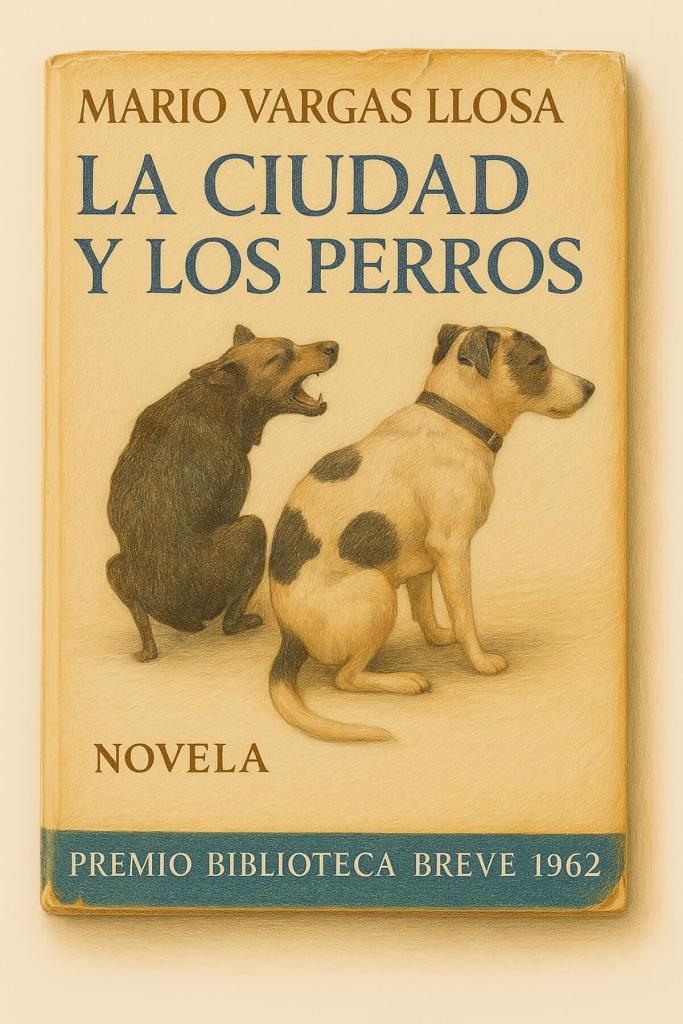

La vastedad de su universo narrativo encuentra pocos parangones en la literatura contemporánea. Desde los ambientes sórdidos de La ciudad y los perros (1963) hasta la reconstrucción histórica de El sueño del celta (2010), pasando por la experimentación formal de Conversación en La Catedral (1969) o la amalgama de géneros en La fiesta del chivo (2000), Vargas Llosa construyó un corpus literario que, en palabras del crítico José Miguel Oviedo, “constituye un diálogo permanente con la tradición literaria universal y, simultáneamente, una renovación radical de las formas narrativas“; una dimensión totalizadora de las letras que el novelista mexicano Carlos Fuentes, su contemporáneo y compañero en la aventura del “boom”, sintetizó con precisión: “Vargas Llosa es un escritor que nos ha dado lo mejor de dos tradiciones: la intensidad dramática de la novela latinoamericana y el rigor constructivo de la novela europea“.

Vasos comunicantes

La concepción narrativa de Vargas Llosa se sustenta en una premisa fundamental que él mismo definió como “los demonios del escritor“. Según esta teoría, expuesta en su ensayo García Márquez: historia de un deicidio (1971), la creación literaria surge de obsesiones personales —experiencias, traumas, fantasías— que el autor exorciza mediante la escritura. El novelista es, en este sentido, un “deicida”: un creador que compite con Dios al construir universos alternativos donde puede reorganizar la realidad según sus propios términos. Un escritor que se atreve, en este sentido, a ocupar el puesto de Dios y hacer emerger su universo particular. Un escritor que mata a Dios con su pluma, para enfrentar a la realidad ordinaria del hombre corriente que escribe una realidad paralela, extraordinaria, que emerge de esa misma pluma y que es tan vívida y real como la que la sustenta. Esta visión —que debe tanto a Sartre como a Flaubert, dos de sus influencias reconocidas— explica la minuciosa arquitectura de sus novelas, caracterizadas por estructuras complejas, múltiples perspectivas narrativas y un manejo virtuoso del tiempo. La crítica ha identificado en esta técnica lo que el propio Vargas Llosa denominó “vasos comunicantes”: la yuxtaposición de episodios separados en el tiempo y el espacio pero vinculados temáticamente, creando resonancias que enriquecen la significación del texto. Javier Cercas, profundo conocedor de la obra vargasllosiana, ha señalado: “Lo que hace extraordinarias las novelas de Vargas Llosa es su capacidad para integrar una variedad de técnicas narrativas en estructuras perfectamente calibradas. Son como mecanismos de relojería donde cada pieza cumple una función precisa en el conjunto”. Un Javier Cercas que, sin arrugarse, llegó a afirmar: “Cuando Vargas Llosa está en su punto más bajo es mejor que casi todos los demás novelistas cuando estamos en nuestro punto más alto”. Estamos ante un creador de ideas y formas, ante un escapista capaz de vertebrar, desde el simulacro, un mundo nuevo: alguien que escapa de la idea platoniana y la estalla en mil pedazos para generar e impulsar ideas-otras, mundos-otros.

Del compromiso a la libertad: evolución ideológica

Pocos autores contemporáneos han experimentado una evolución ideológica tan documentada y controvertida como Vargas Llosa. Desde su fervor revolucionario inicial, manifiesto en su apoyo a la Revolución Cubana en los años sesenta, hasta su conversión al liberalismo clásico en las décadas posteriores, el itinerario político del escritor peruano suscitó tantos elogios como críticas. Esta transformación, lejos de constituir una simple anomalía biográfica, permeó profundamente su obra literaria. Si las primeras novelas —La ciudad y los perros, La Casa Verde (1966) o Conversación en La Catedral— reflejan una visión determinista donde las estructuras sociales corruptas moldean implacablemente el destino de los individuos, sus obras posteriores —como Historia de Mayta (1984), El hablador (1987) o Lituma en los Andes (1993)— exploran la tensión entre la libertad individual y el fanatismo colectivo.

El escritor español Juan Goytisolo, quien compartió con Vargas Llosa tanto afinidades como discrepancias a lo largo de décadas, observó con lucidez esta evolución: “Mario ha recorrido un camino ideológico que muchos consideran contradictorio, pero que mantiene una coherencia fundamental: su defensa irrenunciable de la libertad, aunque su definición de esta haya cambiado con el tiempo“. Como el mismo Llosa dijo en 2022: “La libertad es una cosa que yo tardé en conseguir. Yo he cambiado de opinión muchas veces. Fui comunista y después fui descubriendo que el comunismo, que había una perdida de libertad dentro de las sociedades comunistas. Por eso te decía que yo la libertad la he conquistado poco a poco y ahora sí que estoy muy identificado con la libertad porque creo que la falta de libertad es lo que asfixia a un país”.

Se trata de un tránsito ideológico, que en palabras del crítico chileno Ariel Dorfman, refleja la complejidad del intelectual latinoamericano ante las contradicciones de la modernidad: “Vargas Llosa personifica el dilema de una generación que soñó con revoluciones imposibles y debió reinventarse en un mundo que no respondía a sus utopías iniciales“. ¿No es acaso lo que nos ha pasado un poco a todos los nacidos en el siglo xx?

La ambición de Balzac: el fresco histórico y social global

Vayamos a su espléndido trabajo. La obra narrativa de Vargas Llosa conforma un inmenso fresco de la sociedad peruana y, por extensión, latinoamericana. Desde los microcosmos de instituciones específicas —el colegio militar Leoncio Prado en La ciudad y los perros, el prostíbulo de Piura en La Casa Verde— hasta las grandes reconstrucciones históricas —la dictadura de Trujillo en La fiesta del chivo, la Guerra de Canudos en La guerra del fin del mundo (1981)—, sus novelas constituyen un mosaico que retrata las complejidades sociales, culturales y políticas del continente. Esta dimensión totalizadora evoca conscientemente la Comedia humana de Balzac, autor que Vargas Llosa admiraba y estudió en profundidad, como demuestra su ensayo La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary (1975). La ambición balzaciana de representar exhaustivamente una sociedad se manifiesta en la recurrencia de espacios y personajes que migran entre sus novelas y que configuran un universo narrativo coherente e integrador; cualidad abarcadora que el autor colombiano William Ospina señala como todo un cosmos en el que los diferentes estratos sociales son capaces de dialogar: “Lo que hace a Vargas Llosa un autor indispensable es su capacidad para construir no solo novelas individuales, sino un cosmos literario donde dialogan todos los estratos de la sociedad latinoamericana, desde los marginados hasta las élites, en un contrapunto que revela las tensiones históricas del continente“.

La novela como investigación

Por otra parte, una característica distintiva del método creativo vargasllosiano es su aproximación casi científica a la materia narrativa. Para cada proyecto, el autor emprendía exhaustivas investigaciones que incluían trabajo de campo, entrevistas, documentación histórica y análisis cultural. Es decir, buen periodismo. Esta metodología, más cercana al periodismo de inmersión que a la inspiración romántica, permitió a Vargas Llosa recrear con precisión asombrosa universos tan diversos como, por ejemplo, la rebelión milenarista de Canudos en Brasil, el Perú de la dictadura de Odría, o la Francia del Segundo Imperio. El novelista y ensayista mexicano Jorge Volpi, que denominaba a Vargas Llosa “el último mohicano (único ya en esta especie de escritor universal)” reconoce esta cualidad: “Vargas Llosa convirtió la novela en un instrumento de conocimiento tan válido como cualquier disciplina académica. Sus ficciones son el resultado de un proceso intelectual riguroso que transforma la investigación en arte”. Puede decirse que este método alcanzó quizás su máxima expresión en “La guerra del fin del mundo“, considerada por muchos críticos su obra cumbre. Basada en “Os Sertões” del escritor brasileño Euclides da Cunha, publicada en 1902, la novela reconstruye la brutal campaña militar contra la comunidad religiosa de Canudos, logrando una síntesis extraordinaria entre documentación histórica y creación literaria que el crítico Ángel Rama calificó como “uno de los momentos más altos de la narrativa latinoamericana del siglo XX”.

El estilo invisible: la transparencia como virtud

A contracorriente de las tendencias barrocas predominantes en la narrativa latinoamericana —especialmente tras el impacto de García Márquez—, Vargas Llosa desarrolló una prosa caracterizada por su claridad, precisión y economía expresiva. Su ideal estilístico, inspirado en Flaubert, aspira a la “transparencia”: un lenguaje que, sin llamar la atención sobre sí mismo, permite que la realidad narrada emerja con máxima intensidad.

Esta opción estética, que Vargas Llosa teorizó en ensayos como Cartas a un joven novelista (1997), constituye una posición ética ante la literatura. Como señala el novelista peruano Fernando Iwasaki: “La claridad en Vargas Llosa no es meramente estilística sino moral: implica un compromiso con la comunicación y un rechazo a la oscuridad como coartada intelectual”. Sencillez de lectura, sí, pero desde luego que no el trabajo arduo con e lenguaje y las palabras que conlleva conseguirlo: “La engañosa sencillez de su prosa esconde un trabajo minucioso con el lenguaje. Vargas Llosa logra esa cualidad suprema de hacer invisible el andamiaje técnico para que la historia fluya con naturalidad aparentemente espontánea”, explica la gran escritora Rosa Montero.

La claridad en Vargas Llosa no es meramente estilística sino moral: implica un compromiso con la comunicación y un rechazo a la oscuridad como coartada intelectual.

Fernando Iwasaki

El teatro de las ideas

Aunque su reconocimiento internacional se cimentó en la novela, Vargas Llosa desarrolló paralelamente una significativa producción teatral que incluye obras como La señorita de Tacna (1981), Kathie y el hipopótamo (1983), La Chunga (1986) y adaptaciones de sus propias novelas.

Su dramaturgia, menos estudiada que su narrativa, posee características distintivas. A grandes rasgos, puede decirse que el teatro de Vargas Llosa es fundamentalmente un teatro de ideas, donde los conflictos intelectuales y morales se encarnan en situaciones dramáticas de gran intensidad. Un teatro clásico, en este sentido, en el que los personajes encarnan paradigmas éticos globales transcritos y mostrados desde una densidad psicológica poco común en el teatro contemporáneo. Y, por su puesto, que esta dimensión teatral retroalimentó su narrativa, dotándola de una cualidad dramatúrgica —diálogos precisos, escenas construidas con rigor escénico, sentido del ritmo— que contribuye decisivamente a la eficacia de sus novelas y a que el lector visualice y viva las escenas como si estuviese frente al teatro o en el cine, algo que entronca, precisamente, con esa sencillez narrativa y concisión del lenguaje señalada antes.

El crítico como creador

La faceta de Vargas Llosa como crítico literario, plasmada en ensayos fundamentales sobre Flaubert, García Márquez, Victor Hugo, José María Arguedas o Juan Carlos Onetti, constituye una extensión natural de su actividad creativa, una actividad paralela que lo entronca con escritores como Octavio Paz, Jorge Luis Borges o Alfonso Reyes. Se trata del escritor conversando crítica y fervorosamente con las obras y las ideas de los demás desde sus propias lecturas y su propio trabajo. Sus análisis críticos, nutridos tanto de intuición artística como de rigor conceptual, configuran lo que el teórico Harold Bloom denominaría una “lectura fuerte”: una interpretación que no solo ilumina la obra estudiada sino que establece con ella un diálogo creativo. El narrador argentino Ricardo Piglia destacó a su vez esta cualidad: “Los ensayos críticos de Vargas Llosa son actos de apropiación creativa. Lee a los otros escritores desde su propio proyecto narrativo, convirtiendo el análisis en una forma de autobiografía intelectual”.

La literatura como fuerza humanizadora

El pensamiento literario de Vargas Llosa, desarrollado a lo largo de décadas en ensayos, conferencias y artículos, culmina en una verdadera filosofía de la literatura que concibe la ficción como fuerza civilizadora. En obras como La verdad de las mentiras (1990) o La civilización del espectáculo (2012), el autor peruano defiende la función humanizadora de la literatura frente a las tendencias banalizadoras de la cultura contemporánea. Es la virtud del humanismo y del conocimiento: la cultura domestica la fiera que todos llevamos dentro; el arte nos cultiva y mejora porque es capaz de esclarecer nuestros traumas, de ponerlos en parangón con los de los demás, de cambiar nuestra mirada frente al mundo y los otros. El escritor y académico mexicano Enrique Krauze sintetiza esta visión: “Para Vargas Llosa, la literatura no es un mero entretenimiento ni un ejercicio estético, sino una actividad que expande nuestra experiencia humana y nos permite vivir otras vidas, comprensiones y realidades. Es, en este sentido, un antídoto contra el fanatismo y la barbarie”. Esta concepción humanista, que vincula ética y estética, explica la constante preocupación de Vargas Llosa por la libertad creativa frente a todo dogmatismo ideológico o religioso. Como señaló el escritor rumano Norman Manea: “Mario encarna la figura del intelectual independiente en una época donde esa independencia resulta cada vez más incómoda para todos los poderes establecidos”.

Mario encarna la figura del intelectual independiente en una época donde esa independencia resulta cada vez más incómoda para todos los poderes establecidos.

Norman Manea

Ecos y resonancias: la influencia de Vargas Llosa

La influencia de Vargas Llosa en la literatura contemporánea se extiende más allá del ámbito hispanoamericano. Escritores de diferentes tradiciones y generaciones reconocen su magisterio técnico, su ambición narrativa y su compromiso con la dimensión social de la literatura. El novelista británico Ian McEwan ha expresado: “Vargas Llosa representa para mi generación un modelo de escritor que combina virtuosismo técnico con relevancia social. Sus novelas demuestran que la experimentación formal puede coexistir con la accesibilidad y el compromiso político“. En el ámbito hispanoamericano, su impacto es aún más evidente. El escritor chileno Roberto Bolaño, frecuentemente considerado antagonista estético de Vargas Llosa, reconoció sin embargo su importancia formativa: “Todos los de mi generación leímos a Vargas Llosa con admiración, incluso quienes después tomamos caminos diferentes. La ambición totalizadora de ‘Conversación en la catedral’ sigue siendo un horizonte para cualquier novelista que se tome en serio su oficio”. Para Antonio Muñoz Molina, el legado más valioso de Vargas Llosa es su visión integrada de la literatura como arte e instrumento de conocimiento: “Mario nos enseñó que una novela puede ser simultáneamente una construcción artística impecable y una indagación profunda en la condición humana y social. Su obra reconcilia los imperativos estéticos y éticos que tantas veces se presentan como antagónicos”.

El Nobel como culminación

La concesión del Premio Nobel de Literatura en 2010 representó un reconocimiento a la magnitud y trascendencia de la obra vargasllosiana. En su discurso de aceptación, titulado Elogio de la lectura y la ficción, el autor ofreció una síntesis de su concepción literaria, vinculando su vocación personal con una defensa universal de la ficción como derecho humano fundamental. La literatura es un espacio de libertad irreductible donde podemos imaginar otras formas de ser y estar en el mundo. Así leyó: “Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto, fundamento de la condición humana, y que debería ser mejor. Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola”.

La permanencia del clásico

A diferencia de otros protagonistas del “boom” latinoamericano —movimiento del que fue figura central junto a García Márquez, Cortázar y Fuentes—, Vargas Llosa mantuvo una productividad extraordinaria hasta el final de su vida. Obras como El sueño del celta (2010), El héroe discreto (2013) o Tiempos recios (2019) demuestran una vitalidad creativa que trascendió clasificaciones generacionales.

Esta longevidad literaria, que abarca desde los años sesenta hasta el primer cuarto del siglo XXI, otorga a su obra una dimensión panorámica excepcional. Como señala el crítico y novelista Ignacio Echevarría: “La trayectoria de Vargas Llosa constituye un puente entre tradiciones y épocas literarias. Su obra inicial dialoga con el realismo social de los cincuenta, alcanza su madurez en el experimentalismo del boom, y se proyecta hacia el siglo XXI con una flexibilidad sorprendente”.

La muerte de Mario Vargas Llosa marca el final de una era para las letras hispánicas. Como último superviviente de los grandes nombres del “boom”, su desaparición cierra simbólicamente un capítulo fundamental de la literatura en español. Sin embargo, la verdadera dimensión de su legado apenas comienza a vislumbrarse.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: