Aunque por fuera todo parezca en orden, nuestro cuerpo está en constante actividad. Cada célula respira, consume energía, se comunica con otras. Pero cuando algo empieza a fallar, el cuerpo no siempre da señales. Muchas enfermedades se desarrollan en silencio, y cuando los síntomas aparecen, el daño ya está hecho. ¿Cómo detectarlas antes? ¿Cómo ver lo que aún no se ve?

Durante décadas, la medicina se ha apoyado en técnicas de imagen como las radiografías, el TAC o la resonancia magnética. Todas ellas nos han permitido observar con detalle la estructura interna del cuerpo. Pero hay un límite: muestran lo que es, no lo que ocurre.

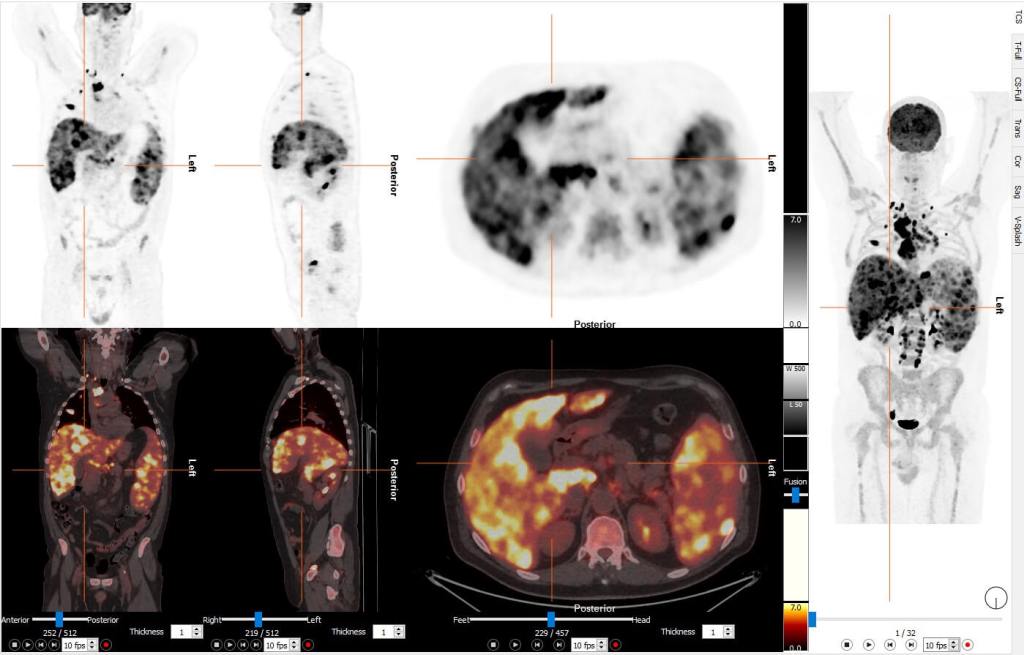

Ahí es donde entra en juego la Tomografía por Emisión de Positrones, más conocida como PET. Esta técnica no se conforma con mirar. Observa la actividad, el metabolismo, el comportamiento real de los órganos. En lugar de una fotografía estática, ofrece una película en movimiento del cuerpo humano. Una forma de detectar problemas antes de que dejen huella.

Una linterna en la oscuridad

Imagina una ciudad a oscuras. Desde fuera, todos los edificios parecen iguales. No puedes saber qué ocurre dentro de cada uno… salvo que alguien encienda una luz. La PET funciona así: como una linterna en la oscuridad del cuerpo humano.

Todo empieza con la inyección de un radiofármaco, que es una sustancia que contiene un isótopo radiactivo y que se utiliza con fines diagnósticos en medicina nuclear. El más habitual se llama fluor-deoxi-glucosa (FDG), una molécula de glucosa modificada. Tal como sucede con las células activas, como las tumorales, consumen más glucosa, absorben más FDG. Ese exceso de actividad nos queda registrado.

Al acumularse en ciertas zonas, el radiofármaco emite positrones. Estos se encuentran con electrones en el cuerpo y generan fotones gamma que viajan en direcciones opuestas. La PET detecta esos fotones y reconstruye una imagen en tres dimensiones de las zonas con mayor actividad metabólica.

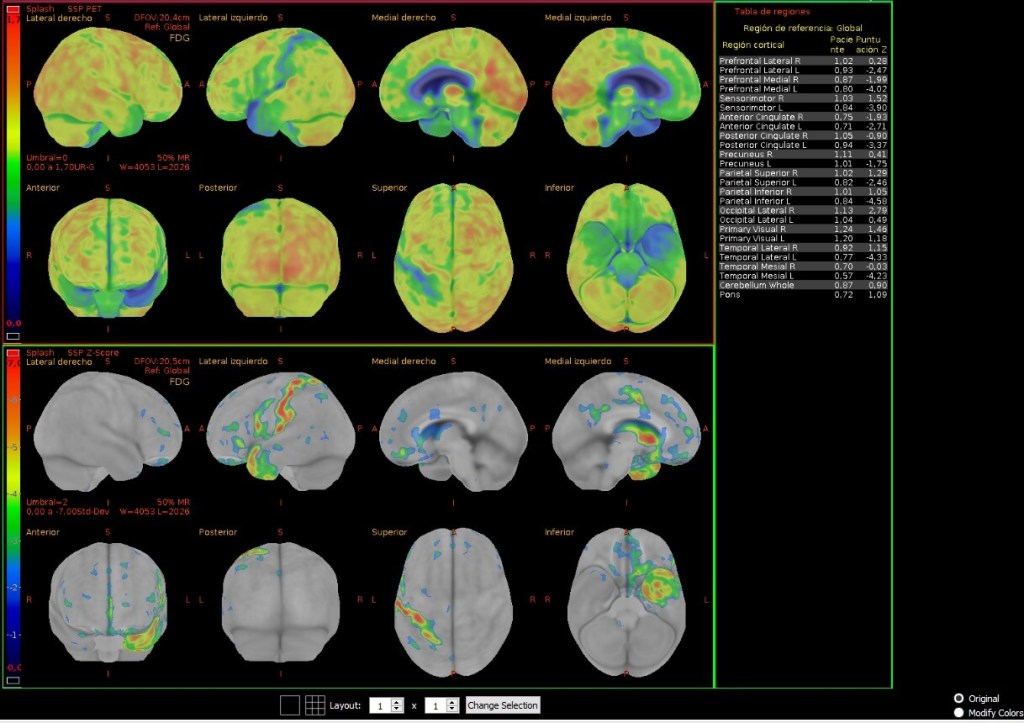

El resultado es un mapa funcional del cuerpo: no muestra lo que está ahí, sino lo que está ocurriendo. Por eso, la PET es tan eficaz para detectar tumores, comprobar la eficacia del tratamiento o valorar si quedan restos tumorales tras una intervención. Y no solo eso: también permite anticiparse a enfermedades neurológicas como el Alzheimer o el Parkinson, mostrando alteraciones cerebrales antes incluso de que aparezcan los primeros síntomas. En el corazón, ayuda a identificar zonas dañadas tras un infarto o problemas en el flujo sanguíneo. Y en investigación, ha abierto puertas para comprender cómo se comporta el cerebro en trastornos psiquiátricos, epilepsia o depresión.

Una técnica que mira al futuro

La PET no ha dejado de evolucionar. Uno de los retos más importantes es reducir la dosis de radiación sin perder calidad en las imágenes. Para lograrlo, los investigadores trabajan en nuevos radiofármacos más eficaces y en algoritmos avanzados que optimizan el procesamiento de datos. Esto permite captar más información con menos exposición.

Otra gran mejora es la fusión de imágenes. Hoy en día todos los tomógrafos PET son equipos híbridos, se combinan con un TAC (PET/CT) o con una resonancia magnética (PET/MRI), lo que permite en una sola exploración estudiar tanto la anatomía como la fisiopatología/metabolismo. Se puede saber con precisión dónde está el problema y cómo está afectando.

Y la inteligencia artificial ya ha empezado a transformar este campo. Gracias al análisis automatizado de imágenes, es posible detectar patrones invisibles al ojo humano, anticipar diagnósticos y personalizar tratamientos de forma cada vez más precisa.

La PET ha cambiado la forma en la que se aborda la medicina. Ya no se trata solo de identificar una lesión, sino de entender cómo está afectando al organismo antes de que esa lesión se manifieste. En un futuro cercano, exploraciones como esta, se convertirán en parte habitual de los exámenes médicos.

Por ahora, la PET sigue siendo una herramienta poderosa en manos de los profesionales sanitarios: una linterna capaz de iluminar lo invisible, de mostrar lo que está pasando mucho antes de que el cuerpo lo grite. Una gran ventaja en el diagnóstico precoz y una aliada silenciosa en la lucha contra la enfermedad.

Revisión a cargo del Dr. José Manuel Jiménez-Hoyuela García, Facultativo especialista en Medicina Nuclear, Jefe de Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Y por la Dra. Rosa María Álvarez Pérez, Facultativo especialista en Medicina Nuclear del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: