Las excavaciones arqueológicas, junto a otros importantes hallazgos aislados, en cuevas y simas, nos aportan una información muy valiosa acerca de los animales que compartieron el espacio con nuestros antecesores paleolíticos. A ellos se suman las informaciones que nos proporcionan las cuevas con arte rupestre.

Muchos de los huesos citados son residuos de la alimentación de los seres humanos: restos de caballos, bisontes, uros, ciervos, renos, cabras monteses, sarrios, corzos, jabalíes, etc. Se observan en ellos las incisiones realizadas con sílex para desarticular los miembros y las fracturas de los huesos para obtener la médula que contienen. Otros proceden de carnívoros que frecuentaban las cavernas, tales como osos, lobos, hienas, leopardos, leones y carnívoros menores, como zorros, tejones, martas y foinas entre otros. Hay por fin otros como liebres, castores, marmotas y pequeños mamíferos, como roedores e insectívoros, que procedían de la alimentación de aves rapaces nocturnas, que habitaban también a la entrada de las cavernas, las cuales tras ingerir las partes blandas de tales micromamíferos, regurgitan los huesos y la piel de ellos.

Periodos del paleolítico superior

Antes de entrar en el tema queremos esbozar un resumen de los periodos del Paleolítico superior, para que al ser citados, pueda el lector localizarlos fácilmente.

Comienza esta época con el Auriñaciense hace aproximadamente 40 000 años y perdura hasta hace unos 30 000. Le sigue el Gravetiense, que dura hasta hace unos 22 000. Continúa el Solutrense, que alcanza los 18 000, para terminar con el Magdaleniense hacia los 12 000 desde hoy. Coincide con la segunda mitad de la última glaciación, registrándose en él oscilaciones climáticas de periodos muy fríos junto a otros más templados.

Entre los hallazgos de los más grandes mamíferos se encuentran los del mamut (Mammuthus primigenius) y el rinoceronte lanudo (Coelodonta antiquitatis). Es de citar también, entre estos grandes mamíferos, el gran alce (Megaloceros giganteus). Los tres han dejado restos en yacimientos de Asturias, Cantabria y País Vasco.

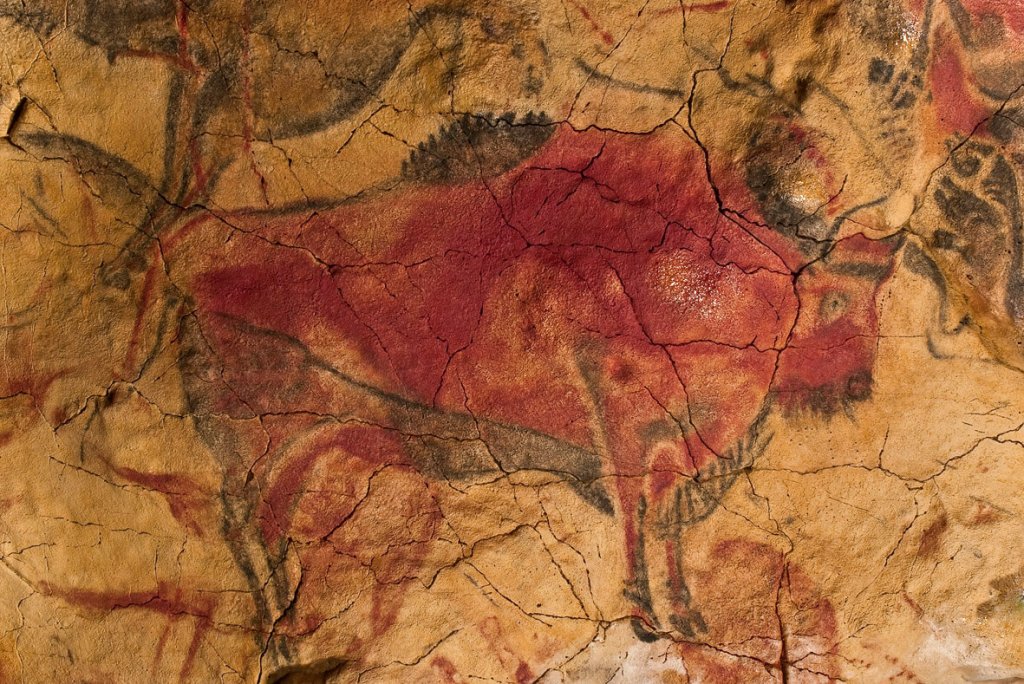

Algo menores, pero de gran talla también, son los grandes bóvidos bisonte (Bison priscus) y uro (Bos primigenius), por un lado, y el caballo (Equus ferus) por otro. Concretamente, hoy por hoy, es la presencia de los grandes bóvidos uro y bisonte el primer caso de caza especializada que conocemos en el Cantábrico. Se trata de la cueva guipuzcoana de Aitzbitarte III, en cuyo nivel Gravetiense se da este tipo de caza, que hasta el presente solamente era conocido en el Magdaleniense, como veremos más abajo. En efecto, en el nivel Gravetiense de esta cueva el 88,9 % de los ungulados cazados pertenecía a estos grandes bóvidos.

El caballo, tantas veces representado en las figuras rupestres del Cantábrico, en especial en la cueva guipuzkoana de Ekain, era cazado pocas veces. Los restos más numerosos del mismo aparecen en los niveles Auriñaciense y Gravetiense. Va decreciendo su caza durante el Solutrense y se hace cada vez más rara durante el Magdaleniense. En el despiece que incluimos, tratamos de este asunto.

Cetáceos en tierra: cuando los varamientos daban alimento y ornamentos

Otros grandes mamíferos, hallados muy contadas veces, son los cetáceos marinos. Así, en el yacimiento asturiano de Las Caldas han aparecido restos de cachalote (Physeter macrocephalus), de calderón (Globicephala melas) y de delfines (Delphinus o Stenella).

El cachalote vive en alta mar, pero no es raro encontrarlo varado en costas europeas, a lo largo de toda la fachada atlántica, desde Portugal a Noruega. Nada extraño tiene que los humanos paleolíticos carroñearan su carne, llevando incluso restos a sus moradas. Su cuerpo de 12 a 20 m de longitud daba sobrado juego para ello. En todo caso, sus dientes sirvieron también como objetos de adorno.

El calderón es también pelágico, pero tiene una distribución análoga en el Atlántico occidental. Suele quedar también a veces encallado en playas cantábricas, como ocurrió en la playa de La Concha en San Sebastián en 2002. Las tres toneladas que pesa su cuerpo de 4,5 a 5 m de longitud podían ofrecer materia cárnica abundante. También utilizó la humanidad prehistórica piezas dentarias del mismo como colgantes. Lo mismo decir de los delfines, de los que han aparecido más elementos esqueléticos en nuestros yacimientos. Pero estos Cetáceos, en todo caso, constituyen excepciones en ellos.

Ciervos, cabras y jabalíes: las especies que definieron la dieta paleolítica

Sabemos que lo común de lo cazado por nuestros antecesores del Paleolítico superior son los cérvidos, tales como el ciervo, el reno y el corzo, los pequeños bóvidos, como la cabra montés y el sarrio o rebeco y los suidos como el jabalí.

Entre todos ellos, los más abundantes son el ciervo y la cabra según la situación del yacimiento. Si el yacimiento se encuentra en zona de colinas suaves, es el ciervo el animal más cazado. Si el yacimiento se encuentra en zona de roquedos más o menos abruptos es la cabra montés la dominante. Es decir, nuestros antepasados paleolíticos cazaban lo que el ambiente próximo les ofrecía.

En algunos casos se da una gran especialización en la caza. Así, en el Magdaleniense inferior de Ekain la especialización es suma. El yacimiento es de habitación temporal. Acudían a él durante el final de la primavera y comienzos del verano. En efecto, casi todos los restos pertenecen a ciervas y cervatillos neonatos o del primer mes de edad. Se ve que conocían a la perfección los lugares donde parían las ciervas y sorprendían a la madre con el cervatillo neonato en el momento del parto o días después.

Llama la atención la escasa presencia del reno en los yacimientos de la región cantábrica si se la compara con lo que sucede en la próxima Aquitania. En nuestro solar, aunque está presente en muchos yacimientos, rara vez alcanza el 3 % de los restos de ungulados, mientras que allí con frecuencia supera el 90 % de los mismos.

Leones, leopardos, hienas y osos: los grandes competidores de las cavernas

Los carnívoros, más competidores por la caverna que cazados, son abundantes en nuestras cuevas, bien en las habitadas por el ser humano como en las simas, tanto los grandes como el león, leopardo, los osos, la hiena, el lobo y el cuon, como los menores como zorros, gato montés, glotón y una serie de mustélidos como el tejón, la marta y foina, la nutria, el turón, el armiño y la comadreja. También están presentes las focas.

El gran león de las cavernas (Panthera spelaea) no parece que alcanzó el Paleolítico superior en la región cantábrica, sino que se extinguió al final del Paleolítico medio. Sí lo alcanzó en otras zonas europeas, pues está representado en el arte rupestre de la cueva francesa de Chauvet. El león actual (Panthera leo), en cambio, sí está presente en distintas cuevas de nuestra región. También lo están los leopardos (Panthera pardus).

Pero el carnívoro por excelencia de nuestras cuevas y simas es el oso de las cavernas (Ursus spelaeus), procedente de épocas anteriores, está presente durante todo el Paleolítico superior de la región. No es que viviera en las cavernas, sino que acudía a ellas a hibernar. En algunos casos forma grandes acúmulos de huesos procedentes de osos que no superaron tal hibernación. El oso pardo actual (Ursus arctos) es mucho menos abundante que el de las cavernas en nuestros yacimientos. La hiena (Crocuta crocuta) es otro de los grandes carnívoros de nuestras cuevas.

El perro más antiguo de Europa: un hallazgo decisivo

El lobo (Canis lupus) podía acudir a los yacimientos humanos temporalmente en épocas en que estos estaban desocupados, buscando los residuos dejados por los humanos. Es fácil que los tuvieran también en semidomesticación a partir de cachorros. En todo caso, es el lobo la especie salvaje de la que proviene el perro doméstico, que aparece ya domesticado al comienzo del Magdaleniense europeo. Así en la cueva guipuzcoana de Erralla apareció un húmero notablemente menor que todos los múltiples húmeros de lobos europeos con los que lo hemos comparado. Su morfología parecía descartar a otro cánido también presente en esas épocas en nuestra región, el cuon (Cuon alpinus), si bien no podemos descartar del todo esta pertenencia. Recientemente hemos podido analizar su ADN y este nos ha certificado su pertenencia al perro (Canis lupus familiaris). Una nueva datación del hueso ha dado una antigüedad de 17 000 años desde hoy. Es, en el momento actual, el perro más antiguo conocido en Europa.

El citado cánido, Cuon alpinus, es relativamente frecuente en el Paleolitico superior de nuestra región. Es de notar el ejemplar entero que hallaron unos espeleólogos vizcaínos en la sima de Obarreta y que, con ayuda de los mismos, lo sacamos nosotros de tal sima. No se dató, por lo que no sabemos la época de su existencia, pero estaba en superficie, aunque esto no es raro en una sima en que la sedimentación es muy escasa.

Los restos de zorros, tanto el actual de la región (Vulpes vulpes) como el ártico (Alopex lagopus), sobre todo el primero, son frecuentes en los yacimientos del Cantábrico. Respecto al segundo, el zorro ártico, podemos decir que es hoy típicamente circumpolar, es decir, de zonas invadidas por la tundra. En concreto, se extiende desde el sur hasta las montañas de Noruega, por encima del límite de los bosques, donde su distribución se solapa con la del zorro común.

El glotón (Gulo gulo), un mustélido ha aparecido, hasta el presente, muy pocas veces. Dentro de la zona del País Vasco lo conocemos por un resto de maxilar con algunas piezas dentarias en el nivel Gravetiense de Lezetxiki y en el yacimiento paleontológico de la cueva de Mairuelegoerreta (Gorbea). La cita de Lezetxiki es la primera para la península ibérica. Sin embargo, se le conoce representado en el arte rupestre de Los Casares (Guadalajara). En la actualidad, el glotón es una especie circumpolar que habita en la taiga y el límite taiga-tundra de Europa, Asia y Norteamérica. Es el mustélido europeo de mayor talla. Le supera al tejón, al que se parece en su aspecto general, pesado y robusto.

Felinos menores

Entre los felinos menores, lince y gato montés, están presentes tres formas de lince: la especie Lynx pardinus que habita hoy en la península ibérica restringido a zonas de Andalucía y Montes de Toledo, la especie Lynx lynx o lince boreal, mayor que el ibérico, que habita en Europa septentrional, central y oriental, y otro lince, Lynx spelaea, descubierto, hasta el presente, solamente en los yacimientos guipuzcoanos de Erralla y Amalda. El otro félido menor que ha existido en nuestra prehistoria es el que aún habita en nuestro solar: el gato montés (Felis silvestris).

Sabemos también que las focas están presentes en los yacimientos súpero-paleolíticos asturianos de Tito Bustillo, de la Riera y de Las Caldas, en el cántabro de Altamira y en el de Santa Catalina en Vizcaya. Estos restos han sido determinados como Phoca vitulina, Ph. hispida y Halichoerus grypus.

Por otro lado, entre los lagomorfos se conocen los dos tipos de liebre: Lepus europaeus y Lepus timidus. La más común es la primera, que es la que vive hoy entre nosotros. La segunda, la ártica, es escasa y ha sido determinada en los yacimientos guipuzcoanos de Urtiaga, Erralla y Ekain.

Si hablamos de los grandes roedores, están presentes el castor y la marmota. Y entre los pequeños roedores e insectívoros están presentes todos los actuales más un roedor ártico, el Microtus oeconomus, habitante hoy de la tundra y que era muy frecuente en nuestros yacimientos durante la última glaciación.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: