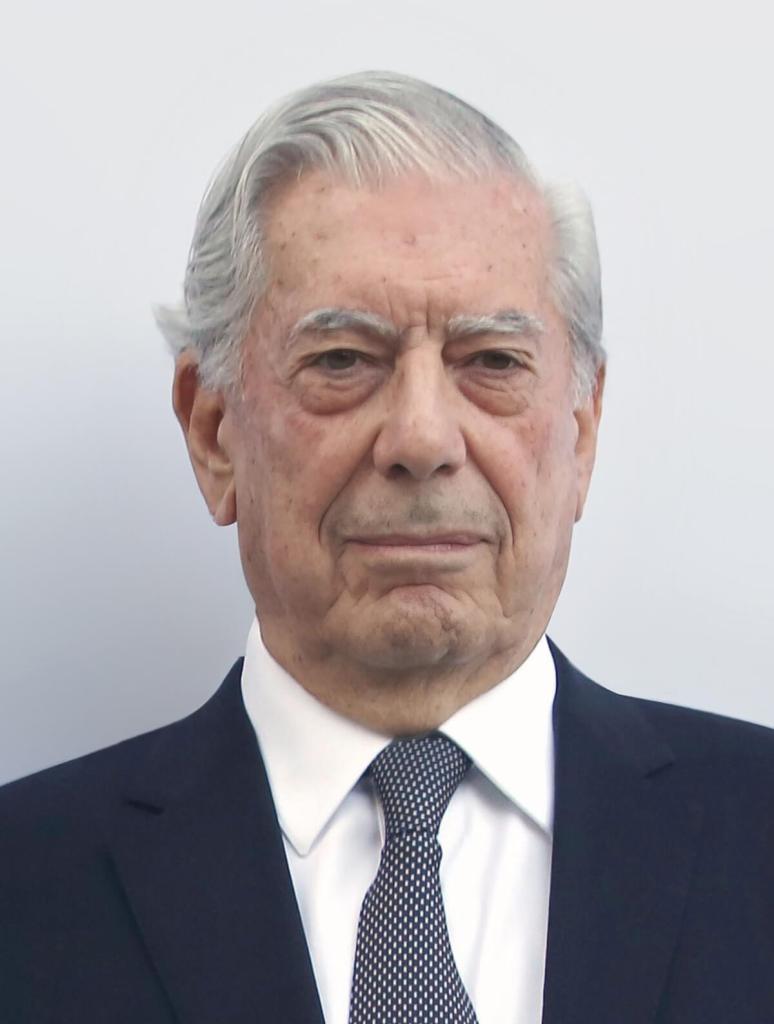

La noticia de la muerte de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025, informada por su hijo Álvaro Vargas Llosa, ha reavivado el interés por su legado literario y por sus ideas. Mucho se ha escrito sobre sus novelas, sus polémicas y sus posiciones políticas. Pero quizá hay un hilo menos explorado que atraviesa gran parte de su obra: su defensa radical de la razón, del pensamiento crítico y de una visión del mundo que tiene mucho en común con los principios de la ciencia moderna y la filosofía de Karl Popper.

Porque Vargas Llosa no fue solo un gran novelista. Fue, ante todo, un intelectual que entendía la cultura como un territorio de libertad, de debate y de búsqueda de la verdad. Y eso lo conecta, de un modo sorprendente, con los científicos y con algunos de los filósofos que más han influido en la epistemología contemporánea.

El racionalismo como trinchera

Vargas Llosa pertenecía a una generación de escritores que todavía creían en la cultura como un espacio de resistencia frente al dogma. En su ensayo La civilización del espectáculo (2012), denunciaba precisamente lo contrario: que la cultura se estaba desnaturalizando, convirtiéndose en puro entretenimiento, perdiendo su capacidad de incomodar y de hacer pensar.

Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. @morganavll pic.twitter.com/mkFEanxEjA

— Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 14, 2025

Detrás de esa crítica había una idea profundamente ilustrada: la razón como herramienta para enfrentarse al mundo. La cultura, igual que la ciencia, debía ser un campo de preguntas, de debate, de incertidumbre. Lo que Vargas Llosa temía no era solo la banalización de la literatura, sino algo mucho más general: el triunfo de una mentalidad acrítica, incapaz de distinguir entre hechos y opiniones, entre verdades y creencias.

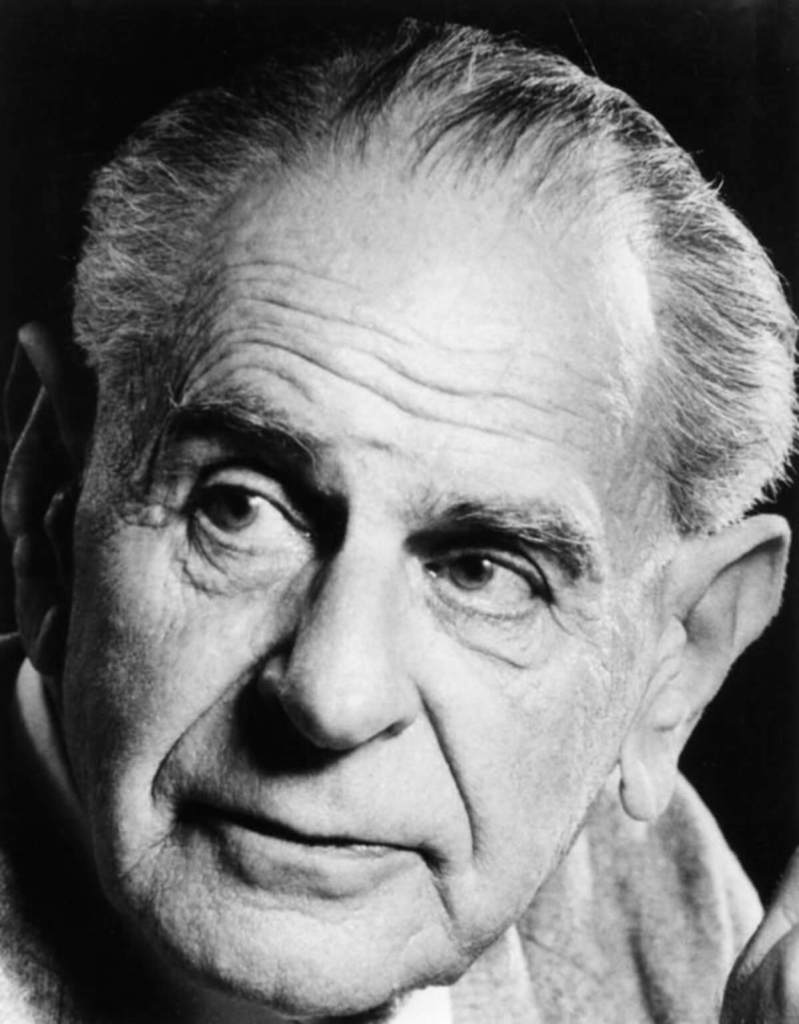

En ese sentido, su visión encaja perfectamente con lo que defendía Karl Popper: una sociedad abierta solo es posible si se basa en la crítica racional y en la posibilidad de corregir los errores.

Vargas Llosa y Karl Popper: más cerca de lo que parece

En La llamada de la tribu (2018), Vargas Llosa dedica un capítulo entero a Popper. Lo llama “el filósofo de la libertad” y destaca sobre todo su teoría del conocimiento: el mundo progresa no porque tengamos ideas perfectas, sino porque estamos dispuestos a corregirlas cuando se demuestran falsas.

Popper es conocido en filosofía de la ciencia por su concepto de falsación: una teoría científica nunca se verifica de forma definitiva, solo resiste mientras no aparezcan pruebas que la contradigan. Para él, la ciencia avanzaba no por acumulación de verdades, sino por eliminación de errores.

Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría

Mario Vargas Llosa

Lo interesante es que Vargas Llosa lleva esa idea al terreno de la política, de la cultura e incluso de la vida personal. Para él, las sociedades libres funcionan de la misma manera que la ciencia: permiten el error, lo detectan, lo corrigen. Los totalitarismos, en cambio, funcionan como las pseudociencias: se cierran sobre sí mismos, inmunes a la crítica.

Por eso Vargas Llosa defendía que el peor enemigo de la libertad no era solo la censura explícita, sino la incapacidad de debatir ideas, de admitir que uno puede estar equivocado, de convivir con el disenso.

El escritor como científico del alma humana

Pero la conexión de Vargas Llosa con el mundo de la ciencia va más allá de Popper. En muchos momentos de su obra aparece una concepción de la literatura muy próxima a la idea científica de conocimiento: el escritor sería algo así como un explorador de lo humano, alguien que construye modelos imaginarios para entender mejor la realidad.

En Cartas a un joven novelista (1997), Vargas Llosa explica que las novelas nos permiten vivir otras vidas, ensayar otras conductas, explorar zonas de nuestra personalidad que quizá no nos atrevemos a sacar a la luz. Es decir, que la literatura funciona como un laboratorio emocional.

La ciencia y la novela, cada una a su manera, se basan en un principio similar: crear modelos. El científico los expresa con fórmulas, el novelista con personajes. Pero ambos quieren lo mismo: entender mejor el mundo, entender mejor a los seres humanos.

El científico los expresa con fórmulas, el novelista con personajes

Por eso Vargas Llosa defendía con tanta pasión el valor de la ficción: no es un simple entretenimiento, es un modo de conocimiento.

El orden, el caos y la complejidad

Otro de los temas recurrentes en las novelas de Vargas Llosa es la tensión entre el deseo humano de imponer un orden perfecto y la complejidad caótica de la vida real. En La guerra del fin del mundo (1981) o en La fiesta del Chivo (2000) aparece esta idea una y otra vez: los intentos de construir sociedades puras, sin defectos, acaban provocando desastres.

Este planteamiento tiene mucho que ver con las ideas de Popper, pero también con la ciencia moderna: los sistemas vivos, las sociedades y hasta el clima funcionan de manera compleja, dinámica, impredecible. Querer encerrarlos en un molde rígido es ir contra su propia naturaleza.

Los científicos que estudian los sistemas complejos —desde la biología hasta la sociología— saben que la rigidez lleva al colapso. Vargas Llosa lo sabía intuitivamente: los regímenes autoritarios fracasan porque niegan la diversidad, el error, la evolución espontánea.

En este punto, el escritor, el científico y el filósofo racionalista están en la misma trinchera.

Ciencia, literatura y libertad

Tal vez por eso Vargas Llosa tuvo siempre una actitud cercana a la mentalidad científica. No fue un divulgador de ciencia, ni pretendió serlo, pero entendía el mundo con las mismas herramientas: la razón, el escepticismo, el debate abierto, la búsqueda de la verdad.

Y como Popper, temía sobre todo los sistemas que pretenden tener respuestas definitivas. En la ciencia no las hay. En la literatura tampoco.

Por eso sus mejores novelas están llenas de preguntas incómodas, de contradicciones humanas, de personajes que no se dejan reducir a una sola idea. Lo mismo que hace la buena ciencia: explorar sin dogmatismo, con humildad ante lo complejo.

El legado de un racionalista literario

La muerte de Mario Vargas Llosa deja un vacío en la literatura en español, pero también en un modo de entender la cultura: como un espacio crítico, abierto, riguroso.

Su admiración por Popper no era un detalle biográfico más: era el reflejo de una mentalidad profundamente racionalista, heredera de la Ilustración, defensora del debate libre y de la posibilidad de cambiar de opinión ante la evidencia.

Hoy el mundo está lleno de burbujas ideológicas, fake news y posverdades, por lo que su ejemplo sigue siendo necesario. Porque al final, como bien sabían los científicos, los filósofos y los grandes escritores, solo hay un camino para acercarse a la verdad: aceptar que podemos estar equivocados y tener el coraje de buscar mejores respuestas.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: