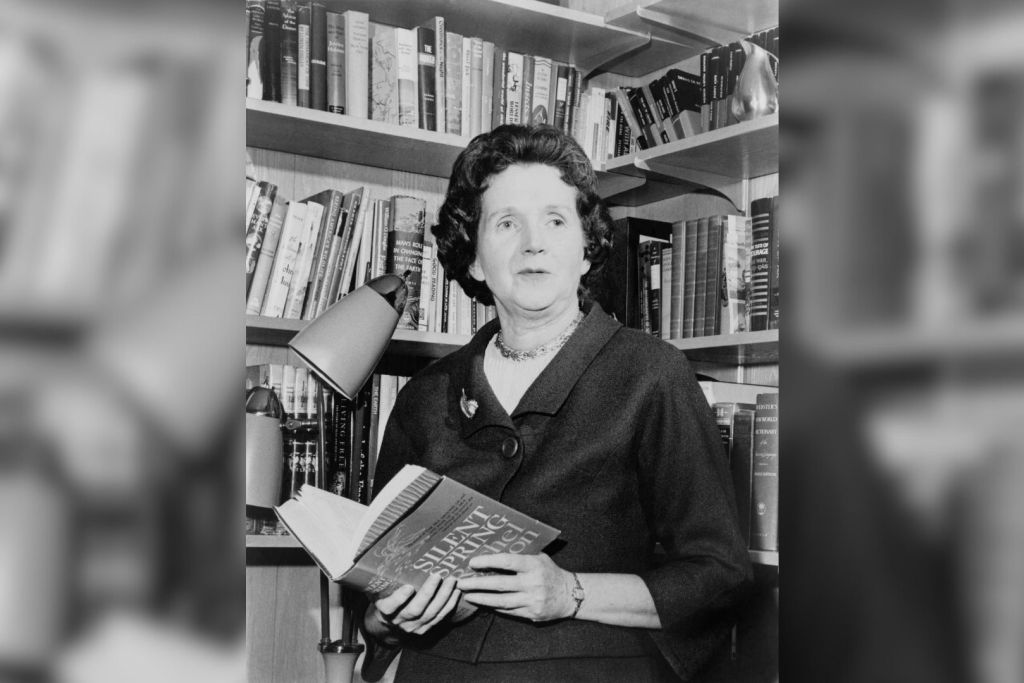

A veces basta una sola voz para iniciar una revolución silenciosa. En 1962, cuando la científica y escritora estadounidense Rachel Carson publicó Primavera silenciosa, pocos imaginaban que aquel libro marcaría un antes y un después en la relación entre la humanidad y la naturaleza. Con una prosa tan bella como implacable, Carson no solo denunció los estragos del DDT y los pesticidas sintéticos en los ecosistemas, sino que sembró la semilla de lo que hoy conocemos como conciencia ambiental moderna.

Más de seis décadas después, su legado sigue resonando con fuerza, especialmente en un momento en el que los contaminantes emergentes —microplásticos, ftalatos, PFAS, disruptores endocrinos— se han convertido en protagonistas invisibles de nuestra vida cotidiana. Lo que Carson anticipó con los primeros pesticidas, hoy se extiende a una red mucho más compleja de sustancias químicas que usamos, respiramos y desechamos sin apenas cuestionarlas.

Rachel Carson fue, en muchos sentidos, una pionera en mirar hacia dentro: en observar no solo el daño que causamos al entorno, sino el que también nos infligimos a nosotros mismos al vivir desconectados de los ritmos naturales. Su obra trascendió la ciencia y se convirtió en un manifiesto ético, un recordatorio de que toda acción humana tiene consecuencias. Y que muchas de ellas se infiltran en nuestro cuerpo sin que lo sepamos.

En pleno siglo XXI, recuperar su pensamiento no es un ejercicio nostálgico, sino una necesidad urgente. Porque los nuevos contaminantes ya no están en el campo, sino dentro de nuestras casas, en los objetos cotidianos y en el aire que respiramos. Y como Carson advirtió con firmeza, el conocimiento no basta si no va acompañado de responsabilidad.

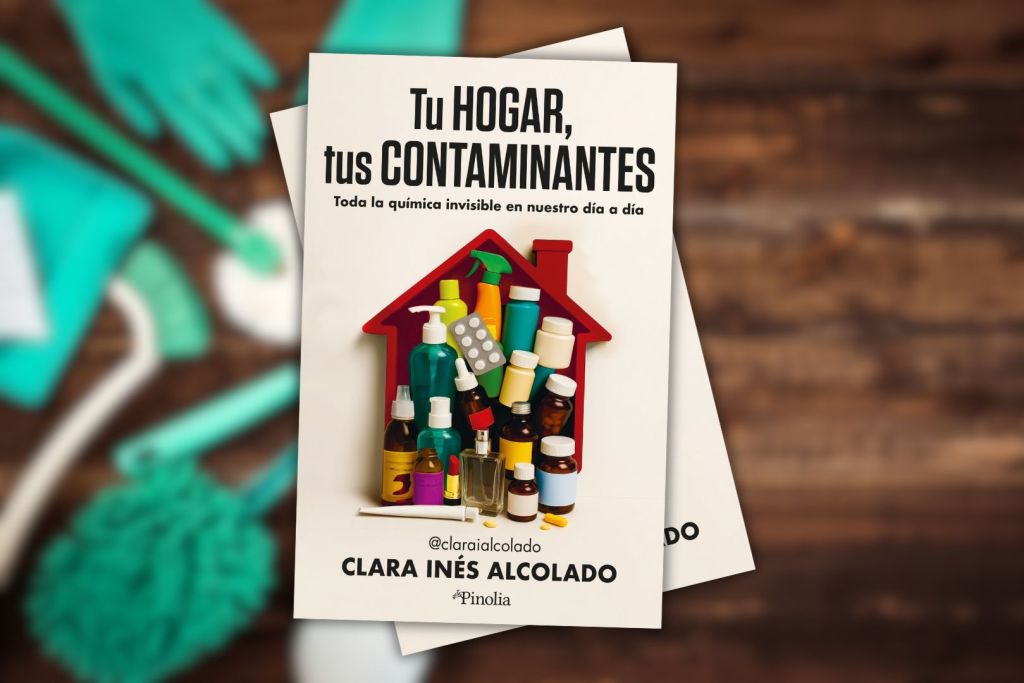

Por eso, en exclusiva, te dejamos con un extracto del primer capítulo del libro Tu hogar, tus contaminantes, de Clara Inés Alcolado, publicado por la editorial Pinolia. Un homenaje contemporáneo al espíritu de Rachel Carson y una invitación a mirar con otros ojos lo que parece inofensivo.

Cuando el viento cambia de dirección, algunos construyen muros, otros construyen molinos. Escrito por Clara Inés Colado

Existe un proverbio chino que dice: «Cuando el viento cambia de dirección, algunos construyen muros, otros construyen molinos». Nunca ha sido más acertado que hoy, en el momento que vive la humanidad. Nos encontramos en un pequeño rincón del universo que, por alguna razón extraordinaria, tiene las condiciones perfectas para la vida. Pero si no se cambia el rumbo actual, las personas podríamos acabar dañando o incluso destruyendo el único hogar que tenemos: la Tierra.

Hace unos dos mil millones de años, unas diminutas formas de vida llamadas cianobacterias comenzaron a usar la luz del sol para alimentarse y, en el proceso, liberaron oxígeno al aire. Ese oxígeno transformó por completo el planeta y permitió que surgieran muchas formas de vida que, como nosotros, lo necesitan para vivir. También provocó otros cambios importantes, como la formación de grandes depósitos de minerales en los océanos. Ningún ser vivo había cambiado tanto la atmósfera del planeta hasta ahora. Hoy, los seres humanos estamos quemando enormes cantidades de carbón, petróleo y gas, lo que está aumentando rápidamente el dióxido de carbono (CO2) en el aire. Si se sigue así, se podrían duplicar los niveles que existían antes de la era industrial. Como investigadora, estoy de acuerdo en que esto provocará un fuerte calentamiento del clima en todo el mundo. Mientras que las cianobacterias ayudaron a crear las condiciones para que aparecieran millones de especies, lo que estamos haciendo ahora podría llevar a la extinción de muchas de ellas.

El gran desafío que enfrenta la humanidad en este momento es lograr la sostenibilidad. Esto significa asegurar que las condiciones necesarias para que los seres humanos y otras formas de vida puedan seguir existiendo en la Tierra se mantengan e incluso mejoren. Para lograrlo, es necesario aprender a vivir dentro de los límites del planeta. Es decir, usar solo lo que se puede tomar de la Tierra, del aire o de los océanos sin causar un daño irreversible. Y esto es especialmente importante cuando se habla de energía, la cual es fundamental para el funcionamiento de las sociedades modernas. Sin embargo, la manera en que actualmente se obtiene y se utiliza esa energía no es sostenible. La fuerte dependencia de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural está liberando grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Ese gas es uno de los principales responsables del calentamiento global y, si no se cambia el modelo energético, el impacto sobre el clima será cada vez más grave. Tengo claro que este no es un problema lejano ni exclusivo de los expertos. Se trata de un reto que nos toca a todos y cuya solución empieza por entender qué está ocurriendo y qué decisiones se pueden tomar para vivir de forma más equilibrada con el planeta.

No es difícil darse cuenta de los grandes problemas que hay por delante. Sin embargo, todavía hay personas que minimizan estos riesgos y califican las advertencias como exageraciones alarmistas. Algunos sostienen, por ejemplo, que duplicar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, aunque esta represente solo una pequeña fracción del aire, no puede afectar gravemente el equilibrio del planeta. Otros creen que la Tierra tiene tanta extensión cultivable, y que esta puede volverse tan productiva, que dedicar grandes extensiones al cultivo de maíz para fabricar etanol no tendría un impacto serio en la producción global de alimentos. También hay quienes piensan que la situación ya no tiene solución. Argumentan que, si en pleno siglo xxi todavía hay conflictos entre personas que comparten una herencia común, pero se matan por diferencias en sus creencias, es inútil esperar que los pueblos del mundo trabajen juntos para proteger el planeta.

Desde esa perspectiva, alcanzar una cooperación global para garantizar la sostenibilidad parecería un sueño imposible. He aprendido que las opiniones pueden ser muchas, pero los hechos son claros y cada vez más difíciles de ignorar. Hoy sabemos con certeza que los glaciares se están derritiendo a una velocidad sin precedentes desde que se tienen registros. Sabemos que, en ciertas ciudades del hemisferio sur donde el agujero de ozono se abre cada primavera, la gente ha tenido que cambiar sus hábitos para protegerse de la radiación ultravioleta, ya que la capa de ozono está debilitada por productos químicos fabricados por el ser humano como los clorofluorocarbonos (CFCs) —conocidos como Freón—. También es un hecho que el precio del petróleo haya aumentado significativamente, una señal de que nos estamos acercando a los límites de este recurso no renovable.

Frente a los grandes desafíos que la humanidad enfrenta en su relación con el planeta, muchas personas conscientes han comenzado a actuar. Su objetivo es claro: proteger la vida (no solo la propia), sino también la de las generaciones futuras. Aunque hoy se habla mucho sobre sostenibilidad, los esfuerzos por cuidar los sistemas que mantienen la vida en la Tierra no son nuevos. En algunos sectores, ya hace tiempo que se vienen tomando medidas. Por ejemplo, hacia el año 1900, en Estados Unidos se empezó a reconocer un problema grave: las prácticas agrícolas que se venían usando desde la llegada de los colonos europeos estaban dañando el suelo y provocando una erosión considerable. Este problema se volvió aún más evidente en la década de 1930, durante un periodo conocido como el Dust Bowl o «tormentas de polvo». Una combinación de sequías severas y fuertes vientos, sumada a una gestión inadecuada del suelo, arrasó con las praderas de las Grandes Llanuras. La tierra quedó tan seca y expuesta que enormes nubes de polvo cubrían los campos y las ciudades, lo que forzó a muchas familias a abandonar sus hogares. Como resultado, se pusieron en marcha importantes programas de conservación del suelo, financiados por el gobierno. Aquella crisis fue una llamada de atención, un recordatorio temprano de que los recursos de la Tierra no son infinitos y que las prácticas humanas pueden tener consecuencias devastadoras si no se manejan con cuidado.

En 1962, la científica y escritora Rachel Carson publicó un libro que marcaría un antes y un después en la conciencia ambiental: Primavera silenciosa. En él, denunció el daño que estaban causando los pesticidas utilizados sin control, especialmente sobre la vida silvestre. Su obra sacudió a la opinión pública y se convirtió en uno de los motores del movimiento ambiental moderno, lo que impulsó importantes mejoras en la protección del entorno natural durante la segunda mitad del siglo XX. Hacia el año 2000, este movimiento había evolucionado. Ya no se trataba solo de evitar el daño, sino de buscar maneras de vivir de forma más equilibrada con el planeta. El enfoque se centró en la sostenibilidad, es decir, en desarrollar formas de vida y producción que no comprometan los recursos necesarios para el futuro. Uno de los conceptos más interesantes que surgió fue el de ecología industrial. Esta idea propone que las industrias funcionen como lo hacen los ecosistemas en la naturaleza: con diferentes elementos que trabajan en conjunto, compartiendo recursos y beneficiándose mutuamente en lugar de operar de forma aislada y con desperdicio.

Desde mediados de los años noventa, ha ido creciendo con fuerza un movimiento «verde». Este impulso promueve que las actividades humanas, en todos los niveles, estén alineadas con el cuidado del ambiente: usar menos materiales, consumir menos energía, reciclar todo lo posible y generar la menor cantidad de residuos. He seguido con atención y entusiasmo cómo este enfoque se ha extendido también a campos técnicos y especializados. En el caso de la ingeniería, esto se conoce como ingeniería verde. Mientras que en el ámbito de la química, se ha desarrollado lo que hoy llamamos química verde: una forma de diseñar productos y procesos químicos que reduzcan al mínimo el impacto ambiental desde su origen.

Rachel Carson: una pionera de la ciencia y el activismo ambiental

Imagina abrir la ventana una mañana de primavera y encontrarte con un silencio que pone los pelos de punta. No se oye ni el canto de un pájaro, ni el zumbido de una abeja. Ese escenario, inquietante y desolador fue la advertencia que lanzó Rachel Louise Carson en su libro Primavera silenciosa. Publicada en 1962, esta obra no solo abrió los ojos del mundo a los peligros ocultos en el uso indiscriminado de pesticidas, sino que también encendió una chispa que daría origen al movimiento ambiental moderno.

Rachel Carson nació el 27 de mayo de 1907 en Springdale, un pequeño pueblo de Pensilvania junto al río Allegheny. Creció en un entorno rural, rodeada de naturaleza, bajo la influencia de su madre, quien le transmitió un profundo amor por los animales, las plantas y todo lo vivo. Ese vínculo con la naturaleza marcó el rumbo de su vida. Primero lo expresó a través de la escritura y, más adelante, como estudiante y científica en el campo de la biología marina.

Rachel Carson se graduó en 1929 en el Pennsylvania College for Women, conocido hoy como Chatham University. Continuó su formación en el prestigioso Laboratorio Biológico Marino de Woods Hole y en 1932 obtuvo una maestría en zoología por la Universidad Johns Hopkins, una de las instituciones científicas más reconocidas de Estados Unidos.

Durante los años difíciles de la Gran Depresión, Carson fue contratada por la Oficina de Pesca de EE. UU. para escribir guiones de radio educativos. Al mismo tiempo, se ganaba un ingreso adicional escribiendo artículos sobre historia natural para el periódico Baltimore Sun.

En 1936 comenzó su carrera en el servicio federal como científica y editora. Durante quince años trabajó en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., donde llegó a ser la editora jefa de todas sus publicaciones. Durante ese tiempo escribió folletos informativos sobre conservación y recursos naturales, y revisó numerosos textos científicos. Sin embargo, lo más interesante es que, en su tiempo libre, transformaba ese conocimiento técnico en una narrativa cautivadora, llena de sensibilidad y belleza.

Su primera publicación destacada fue el artículo «Undersea», publicado en 1937 en la revista The Atlantic Monthly. Poco después, en 1941, publicó su primer libro: Under the Sea-Wind.

En 1952, Carson alcanzó reconocimiento internacional con The Sea Around Us, un estudio premiado sobre el océano. Tres años más tarde, publicó The Edge of the Sea, completando una especie de biografía poética del mundo marino. Estos libros la consolidaron como una naturalista y escritora científica de renombre, capaz de acercar la ciencia al gran público sin perder el rigor ni la emoción. Ese mismo año, en 1955, decidió dejar su trabajo en el gobierno para dedicarse por completo a la escritura.

Además de sus libros científicos, Rachel Carson escribió varios artículos dirigidos al público general, con el propósito de despertar el asombro por la vida que nos rodea. Entre ellos destacan «Ayude a su hijo a maravillarse» (1956), en el que animaba a padres y madres a compartir con sus hijos el placer de observar la naturaleza, y «Nuestra costa en constante cambio» (1957), en el que describía con detalle y belleza cómo evolucionan los paisajes costeros. También tenía en mente otro libro, en el que planeaba explorar la ecología de la vida de forma más amplia.

Una idea constante en toda su obra es que los seres humanos no están separados del mundo natural, sino que forman parte de él. Sin embargo, se diferencian del resto de las especies por una capacidad peligrosa: la de modificar el entorno de forma profunda y, en algunos casos, irreversible.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el uso de pesticidas químicos sintéticos comenzó a expandirse rápidamente. A Carson le preocupaba profundamente este rumbo. Aunque no era su línea de investigación principal, decidió cambiar de enfoque, a pesar de sus reservas, para advertir al público sobre los riesgos de emplear estos productos sin control, especialmente por sus efectos acumulativos y a largo plazo.

En Primavera silenciosa, su libro más influyente, puso en cuestión las prácticas de muchos científicos agrícolas y agencias gubernamentales. Con valentía, pidió una revisión profunda de la manera en que la humanidad entiende y trata al mundo natural.

En una época en la que las mujeres enfrentaban grandes obstáculos para desarrollarse en el mundo científico, Rachel Carson no solo logró abrirse camino, sino que también se atrevió a desafiar a una de las industrias más poderosas de su tiempo: la industria química. Tras la publicación de Primavera silenciosa, Carson fue blanco de duras críticas. Algunas empresas químicas junto con ciertos sectores del gobierno intentaron desacreditarla tachándola de alarmista y carente de rigor. Sin embargo, ella se mantuvo firme. Con valentía y claridad, Carson defendió una verdad fundamental: los seres humanos no estamos separados del resto del ecosistema. Somos parte de él y, por tanto, también estamos expuestos a los mismos riesgos cuando el equilibrio natural se rompe.

En 1963, llevó su mensaje al Congreso de los Estados Unidos. Allí, testificó ante los legisladores para pedir un cambio urgente en las políticas públicas. Su objetivo era claro: proteger la salud de las personas y del medio ambiente frente a los efectos invisibles, pero devastadores, de ciertos productos químicos que se utilizaban sin suficiente control.

En Primavera silenciosa, Rachel Carson reveló los efectos devastadores del Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), un pesticida que en aquel momento se utilizaba ampliamente tanto en la agricultura como en programas de salud pública. A través de una investigación meticulosa y rigurosa, Carson mostró cómo esta sustancia no solo eliminaba insectos, sino que también se acumulaba en la cadena alimenticia, lo que afectaba a organismos muy diversos: aves, peces, mamíferos y, por supuesto, también a los seres humanos.

Los impactos eran profundos. Muchas especies comenzaron a desaparecer o a reducir drásticamente su población. Los ecosistemas perdieron su equilibrio natural. Y la salud humana se vio amenazada por la exposición prolongada a estos químicos, que se infiltraban en el suelo, el agua y los alimentos. Lo que parecía una solución eficaz contra plagas, se reveló como un peligro silencioso que ponía en riesgo la vida en múltiples niveles.

Rachel Carson tuvo que enfrentarse a ataques implacables por parte de la industria química, que temía las consecuencias económicas de sus denuncias. Sin embargo, su compromiso con la verdad científica y su capacidad para comunicar con claridad y sensibilidad al público general fueron más fuertes. Gracias a su trabajo, se generó una conciencia colectiva que influyó en la prohibición del uso del DDT en muchos países y en el fortalecimiento de las leyes ambientales en las décadas siguientes.

Lamentablemente, Carson falleció en 1964, tras una larga batalla contra el cáncer de mama. No pudo ver en vida el alcance completo de su impacto. Pero su mensaje perdura. Su defensa apasionada de la belleza, la fragilidad y el equilibrio de la vida sigue inspirando a personas de todas las edades y lugares del mundo a cuidar el planeta y a todas las criaturas que lo habitan. Rachel Carson no solo señaló un problema ambiental; también nos enseñó a mirar con atención crítica el llamado «progreso», a no dar por sentado que todo avance tecnológico es necesariamente positivo y a preguntarnos qué precio estamos dispuestos a pagar por él. Su legado es una prueba de que el conocimiento, cuando se une al coraje de actuar, puede transformar el mundo.

No puedo dejar de sentir una profunda gratitud por el camino que Rachel Carson abrió. Su valentía al alzar la voz cuando tantos preferían mirar hacia otro lado me recuerda, una y otra vez, que la ciencia no puede ni debe permanecer encerrada entre laboratorios o publicaciones especializadas. Carson nos enseñó que el conocimiento solo alcanza su verdadero poder cuando se comparte con honestidad, cuando se usa para proteger la vida y no para justificar su destrucción. Su ejemplo también me recuerda que las soluciones a los grandes problemas no surgen solo de la tecnología o de los datos, sino de la empatía, del respeto por lo que nos rodea y del compromiso con el bien común. Hoy, mientras enfrentamos desafíos ambientales incluso más complejos, su legado me impulsa, y espero que también a quienes lean este libro, a no conformarnos con entender el mundo, sino a transformarlo con responsabilidad y esperanza.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: