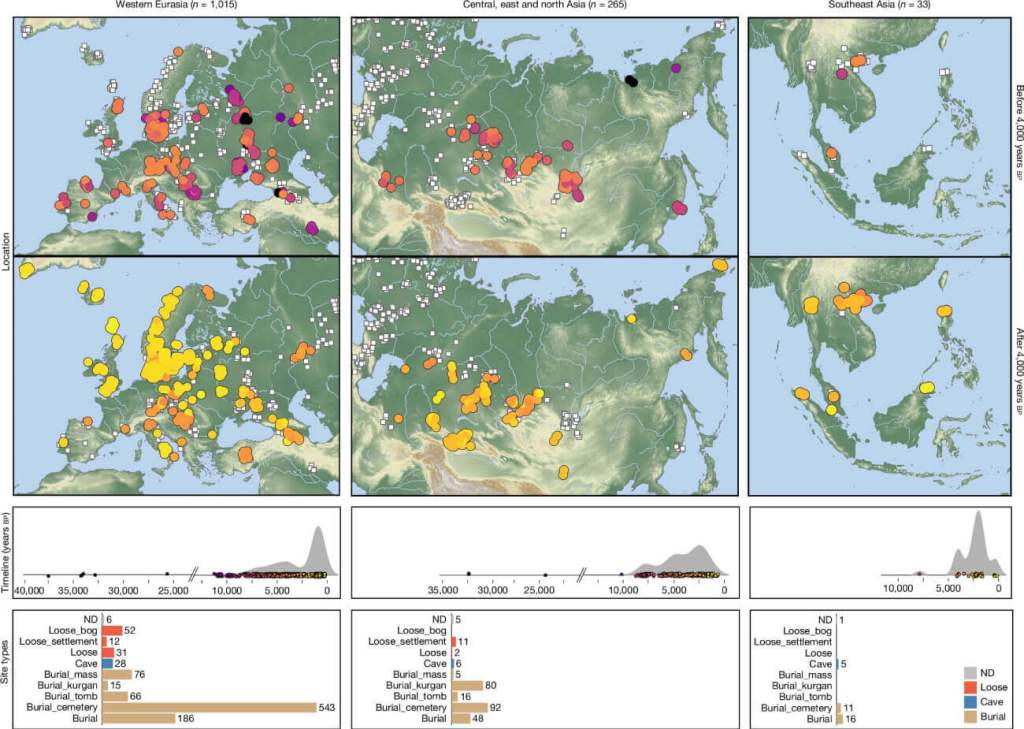

Durante milenios, las enfermedades infecciosas han marcado la historia de la humanidad. Pero, ¿cuándo surgieron los primeros patógenos? ¿Cómo se propagaron? ¿Qué transformaciones provocaron? Un equipo internacional de investigadores acaba de responder a estas preguntas con una herramienta inesperada: el ADN antiguo. Analizando los restos de 1313 personas que vivieron en Eurasia en los últimos 37000 años, los científicos reconstruyeron una detallada cronología de bacterias, virus y parásitos que acompañaron a nuestros antepasados.

El estudio revela que las infecciones zoonóticas aumentaron con la domesticación de animales hace unos 6500 años, coincidiendo con un cambio de estilo de vida hacia sociedades más sedentarias y agrícolas. Este periodo marcó una transición epidemiológica: de comunidades de cazadores-recolectores relativamente aisladas a poblaciones vulnerables a epidemias persistentes. La investigación fue publicada en la revista Nature y liderada por científicos de la Universidad de Copenhague.

Gracias al análisis de ADN extraído de huesos y dientes antiguos, los autores lograron identificar 5486 rastros genéticos de 492 especies microbianas, 214 de ellas conocidas como patógenos humanos. Muchos de estos microorganismos nunca antes se habían detectado en restos antiguos. Esta información ha permitido crear un mapa sin precedentes de la distribución espacio-temporal de enfermedades en Eurasia.

Epidemias invisibles: cómo se detectan los microbios del pasado

La técnica empleada se basa en el análisis de ADN metagenómico: los investigadores buscaron fragmentos genéticos de bacterias, virus y parásitos en muestras de huesos y dientes.

Para evitar errores, aplicaron filtros rigurosos que descartaban contaminación ambiental y seleccionaban secuencias con señales características del paso del tiempo, como daños moleculares específicos.

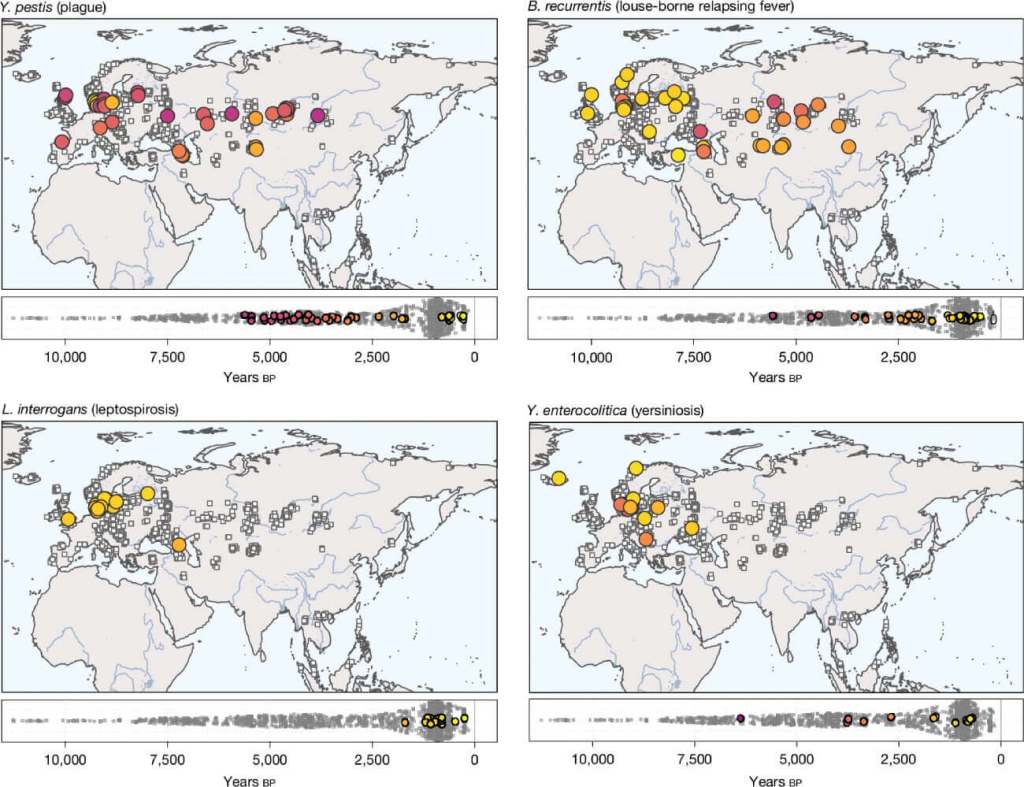

Los patógenos más frecuentes fueron bacterias comunes en la boca humana, como Streptococcus y Actinomyces, y otras como Clostridium, asociadas a la descomposición post-mortem. Pero también detectaron patógenos peligrosos como Yersinia pestis (causante de la peste), Mycobacterium leprae (lepra), Borrelia recurrentis (fiebre recurrente) o Hepatitis B.

En algunos casos, incluso hallaron coinfecciones: personas que murieron con varias enfermedades al mismo tiempo. Por ejemplo, un individuo de la época vikinga en Noruega portaba ADN tanto de viruela como de lepra. Estos casos ilustran cómo las enfermedades interactuaban entre sí y con sus víctimas, agravando síntomas o facilitando la transmisión.

La peste antes de la peste: 5700 años de historia bacteriana

Uno de los hallazgos más llamativos es que Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste, ya circulaba por Eurasia hace más de 5700 años. El estudio detectó 42 casos, 35 de ellos nuevos, lo que amplía el mapa de esta enfermedad mucho antes de la famosa Peste Negra del siglo XIV.

Estas cepas antiguas de peste probablemente causaban brotes locales, menos mortales pero más persistentes, favoreciendo su propagación por rutas comerciales y migraciones. La virulencia de la peste aumentó siglos más tarde con la evolución de cepas más eficaces en su transmisión por pulgas.

La presencia de esta bacteria en múltiples enterramientos y regiones refuerza la idea de que hubo epidemias prehistóricas que dejaron pocos rastros históricos, pero que sí están presentes en el genoma de los muertos. De hecho, se cree que la peste contribuyó a la desaparición o transformación de comunidades enteras.

La llegada de las enfermedades del ganado

Otro cambio crucial en la historia de las infecciones humanas se produjo con el inicio de la ganadería. A partir de hace 6500 años, aparecen por primera vez en los registros genéticos antiguos enfermedades zoonóticas, es decir, transmitidas de animales a humanos.

Es el caso de Yersinia enterocolitica, detectada en contextos de consumo de carne contaminada, o de la leptospirosis, que hoy afecta principalmente a personas en contacto con orina de animales infectados.

Estas enfermedades se propagaron con las migraciones de pastores de la estepa euroasiática hace unos 5000 años, un periodo de grandes movimientos humanos que reconfiguraron el mapa genético de Europa. Es posible que parte del éxito de estos grupos se deba a la resistencia adquirida a ciertos patógenos.

Además de la peste, otras bacterias como la fiebre recurrente o la lepra también muestran patrones de dispersión asociados a cambios culturales, comercio de pieles, hacinamiento urbano o condiciones higiénicas precarias. Las enfermedades se convirtieron en un motor invisible de la historia.

Virus ancestrales: la sorpresa del ADN

El análisis también reveló la presencia de virus en personas que vivieron hace miles de años. El más común fue el virus de la Hepatitis B, identificado en 28 individuos, algunos de hace más de 9000 años en Siberia. Otros casos incluyeron virus como el torque teno (hoy muy común, pero poco estudiado), virus de insectos o incluso ADN de virus bacteriófagos (que infectan bacterias).

Estos hallazgos demuestran que los virus han acompañado a los humanos desde tiempos remotos, aunque su detección es más difícil debido a la fragilidad de su material genético. Aun así, su presencia en dientes antiguos confirma que las infecciones virales también formaban parte del paisaje sanitario de nuestros antepasados.

En algunos casos, la coinfección con virus y bacterias sugiere situaciones de inmunosupresión o transmisión conjunta, como en niños infectados con Hepatitis B y peste o fiebre recurrente, lo que habría agravado su estado de salud.

Del ADN al clima: qué factores impulsaron las enfermedades

Para entender por qué y cuándo aumentó la carga de enfermedades, los investigadores analizaron variables ambientales, culturales y genéticas. Encontraron que el aumento de las infecciones zoonóticas coincide con la transición hacia la agricultura, la ganadería y la vida sedentaria.

También influye el clima, la densidad poblacional y el tipo de enterramiento.

Los restos dentales resultaron más útiles que los óseos para detectar ADN microbiano, probablemente por su contacto directo con la sangre y la cavidad oral. Esto subraya la importancia de elegir bien las muestras para futuros estudios paleogenómicos.

Además, el modelo matemático utilizado mostró que las enfermedades no se distribuían al azar: su aparición y desaparición seguía patrones relacionados con migraciones, comercio, guerras y transformaciones sociales. Una historia de pandemias escrita en nuestros huesos.

Un legado invisible, pero aún presente

La investigación concluye que la historia de las enfermedades humanas es más antigua, compleja y diversa de lo que se creía. Muchas de las infecciones que hoy nos preocupan ya afectaban a las personas miles de años atrás, y su evolución fue clave en la configuración de nuestras sociedades.

Este mapa milenario de patógenos abre nuevas puertas para comprender cómo han influido en nuestra genética, cultura y supervivencia. También permite comparar las pandemias antiguas con las actuales, y quizá anticipar los riesgos del futuro.

En tiempos en los que los virus y bacterias siguen protagonizando titulares, este estudio recuerda que no son solo enemigos invisibles: son también narradores secretos de la historia humana.

Referencias

- Sikora, M., Canteri, E., Fernandez-Guerra, A. et al. The spatiotemporal distribution of human pathogens in ancient Eurasia. Nature (2025). doi: 10.1038/s41586-025-09192-8

Dejanos un comentario: