Desde hace más de un siglo, los egiptólogos han debatido si la ciudad de Aketatón, fundada por Akenatón hacia el 1352 a. C., se convirtió en escenario de una crisis epidémica que precipitó su abandono. Tal hipótesis se vio alimentada por la coincidencia entre algunos textos hititas que mencionan una plaga devastadora, por un lado, y las numerosas muertes registradas en la familia real durante el periodo de el-Amarna, por otro. Sin embargo, las excavaciones más recientes en el yacimiento permiten revisar con rigor la teoría.

A partir del estudio de 889 enterramientos excavados entre 2005 y 2022 en el marco del Amarna Project, los investigadores, bajo la dirección de Gretchen R. Dabbs y Anna Stevens, han analizado los patrones demográficos, paleopatológicos y funerarios de la ciudad. Su conclusión es rotunda: no existen pruebas empíricas que confirmen una epidemia en Aketatón.

Epidemias del Bronce Final: la “plaga” de los hititas y los ecos egipcios

Las fuentes escritas más antiguas que aluden a una epidemia en el siglo XIV a. C. provienen del reino hitita. En las célebres plegarias de la peste del rey Muršili II, se describe un mal que habría provocado una elevada mortalidad durante más de veinte años y habría alcanzado incluso a su padre Šuppiluliuma I y su hermano Arnuwanda II. Los textos atribuyen el origen de la enfermedad a los prisioneros egipcios capturados en la batalla de Amka, en el valle de la Becá.

La cronología de estos reinados hititas coincide aproximadamente con el gobierno de Amenofis III y su hijo Akenatón. Tal coincidencia alimentó la hipótesis de que la plaga podía haberse originado en Egipto. En apoyo a esta conjetura, se sumaron algunas cartas de Amarna en las que los reyes de Chipre, Babilonia o Biblos mencionaban la “mano de Nergal”, una expresión metafórica que alude a un castigo divino asociado con la enfermedad y la muerte.

Pese a estos paralelos, ningún texto egipcio contemporáneo menciona una epidemia. Egipto tendía a ocultar los desastres en sus registros oficiales, pero incluso así, la ausencia de referencias a una catástrofe sanitaria en las inscripciones de Aketatón resulta significativa. Las evidencias arqueológicas de otros yacimientos del Nilo, además, tampoco avalan un brote generalizado en ese periodo. Por tanto, según Dabbs y Stevens, la supuesta “peste de Akenatón” es un constructo historiográfico y no un hecho verificable.

La ciudad de Aketatón y su breve historia

Aketatón —la actual Amarna— se erigió en torno al año 1350 a. C. en un tramo virgen del desierto oriental del Nilo. Su fundador, Akenatón, trasladó la corte desde Tebas y proclamó allí el culto exclusivo al dios solar Atón. El nuevo asentamiento se mantuvo activo unos 20 años. Tras la muerte del faraón, durante los primeros años del reinado de Tutankhamón, se abandonó.

Su corta vida y la ausencia de construcciones posteriores convierten el yacimiento de Amarna en un caso excepcional para estudiar la vida y la muerte en el Egipto faraónico. Las excavaciones del Amarna Project han identificado, así, cuatro grandes cementerios en la zona —Tumbas del sur, Tumbas del norte, Barrancos del norte y Desierto norte— con un total estimado de más de 11.000 individuos enterrados.

El mito de las muertes reales

Una de las principales razones que llevaron a postular una epidemia fue el número de defunciones que se produjeron en la familia real durante los últimos años del reinado de Akenatón. Desaparecen de los registros su madre Tiye, su esposa secundaria Kiya y tres de sus hijas: Meketatón, Neferneferure y Setepenre. Algunos autores han sugerido que todos ellos murieron a causa de una peste, pero los nuevos análisis muestran que sus muertes responden a causas diversas: parto en el caso de Meketatón, vejez en el caso de Tiye y mortalidad infantil, habitual en el Antiguo Egipto, en lo que respecta a las hijas del faraón. Incluso el joven Tutankhamón, enfermo de malaria, habría muerto por causas no epidémicas.

Evidencias bioarqueológicas y funerarias

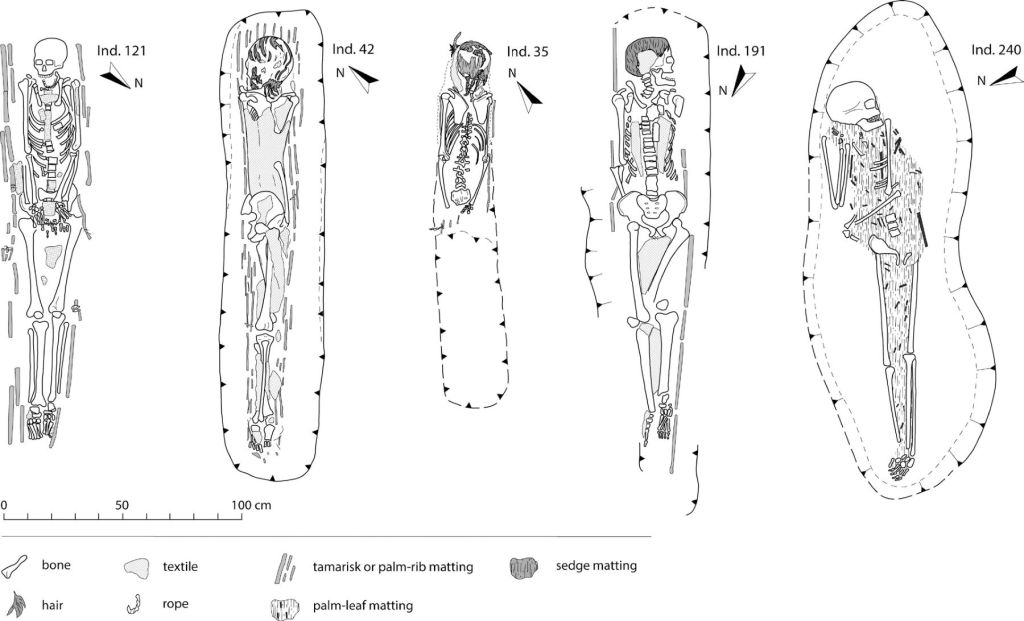

Los cementerios de Amarna muestran enterramientos mayoritariamente individuales. Los cuerpos se presentan envueltos en lino y esteras, sin indicios de haber sido sometidos a embalsamamiento. No se han documentado fosas masivas ni entierros apresurados, dos elementos típicos que suelen verificarse en los contextos epidémicos. Solo un tercio de las sepulturas contiene enterramientos múltiples, y estos se concentran en el cementerio de las Tumbas del norte, donde los cuerpos —en su mayoría de individuos jóvenes de entre 5 y 25 años— se depositaron juntos, probablemente tras morir con escasa diferencia temporal.

Los autores han interpretado este patrón como signo de una mortalidad concentrada por estrés físico extremo. Los esqueletos muestran lesiones vertebrales, fracturas y enfermedades degenerativas derivadas de trabajos forzados, posiblemente vinculados a la construcción de la ciudad. El examen osteológico ha revelado altos niveles de estrés biológico, baja estatura, signos de anemia y carencias nutricionales.

Sin embargo, las enfermedades infecciosas identificables son escasas. El equipo científico halló algunos casos de tuberculosis y posibles huellas de malaria endémica, sin mayor evidencia de elementos epidémicos. Tampoco se detectó ADN de Yersinia pestis, el agente de la peste bubónica. En suma, los patrones patológicos detectados en los cuerpos de Amarna son compatibles con una población obrera exhausta, pero no con víctimas de una crisis sanitaria colectiva.

¿Hubo una crisis de mortalidad?

Los autores del estudio concluyen que la ciudad de Amarna sufrió altas tasas de mortalidad, pero no por un contagio masivo, sino por unas condiciones socioeconómicas durísimas y, probablemente, por la rápida expansión y colapso del proyecto urbano de Akenatón. Tras aplicar los indicadores arqueológicos de epidemia —el abandono súbito de la ciudad, desviaciones en el tratamiento funerario de los cuerpos, la presencia de fosas colectivas o las alteraciones en la construcción urbana—, Dabbs y Stevens han verificado que ninguno se cumple de forma concluyente en Amarna. Los datos apuntan al estrés laboral, la desnutrición y el colapso social como los factores que explican mejor la elevada mortalidad y la singular composición de los cementerios.

Los esqueletos de Amarna narran la historia de una ciudad efímera, levantada con un esfuerzo humano inmenso y abandonada tras el derrumbe del ideal atonista. La ausencia de evidencias patológicas o demográficas compatibles con una peste obliga a revisar la narrativa de la “plaga de Akenatón”. En su lugar, lo que emerge es una imagen más compleja y humana: una población castigada por el trabajo, la desnutrición y las tensiones sociales de un experimento político sin precedentes.

Referencias

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: