El silfio, una de las plantas más valiosas de la antigüedad, ha fascinado durante siglos a historiadores, botánicos y arqueólogos. Citado por autores como Teofrasto, Plinio el Viejo, Hipócrates o Dioscórides, fue célebre por su uso en la cocina, la medicina e incluso los rituales. Se dice que procedía de la región de Cirene, en la actual Libia, y se convirtió en un importante recurso económico en toda la zona. Sin embargo, las fuentes antiguas relatan que esta planta desapareció en el siglo I d.C. Durante mucho tiempo, se consideró un ejemplo clásico de extinción vegetal documentada en los textos históricos.

Un estudio pionero de Mahmut Miski, profesor de la Universidad de Estambul, propone una revisión radical de esta narrativa. Tras identificar en Anatolia ejemplares de la especie Ferula drudeana, el investigador sostiene que esta planta guarda una sorprendente correspondencia con las descripciones antiguas del silfio. A partir de comparaciones morfológicas, análisis químicos y ensayos farmacológicos, Miski plantea que el mítico silfio podría no haberse extinguido completamente, sino haber sobrevivido en enclaves aislados.

El silfio en la antigüedad

Los testimonios literarios coinciden en destacar el carácter excepcional de esta planta. Teofrasto, considerado el padre de la botánica y la fuente principal para los investigadores modernos, describió su morfología con detalle en su obra Historia de las plantas. Plinio el Viejo, en su Historia natural, añadió una lista de treinta y nueve remedios preparados con silfio y, además, recogió la noticia de su desaparición. Plinio afirmó que, en su época, el único tallo de esta rara planta fue enviado como curiosidad al emperador Nerón.

Dioscórides, por su parte, le dedicó un extenso pasaje en su tratado De materia Medica. Allí, enumeró sus aplicaciones para dolencias tan variadas como la ciática, el bocio, las afecciones dentales, los problemas intestinales y las enfermedades cardíacas.

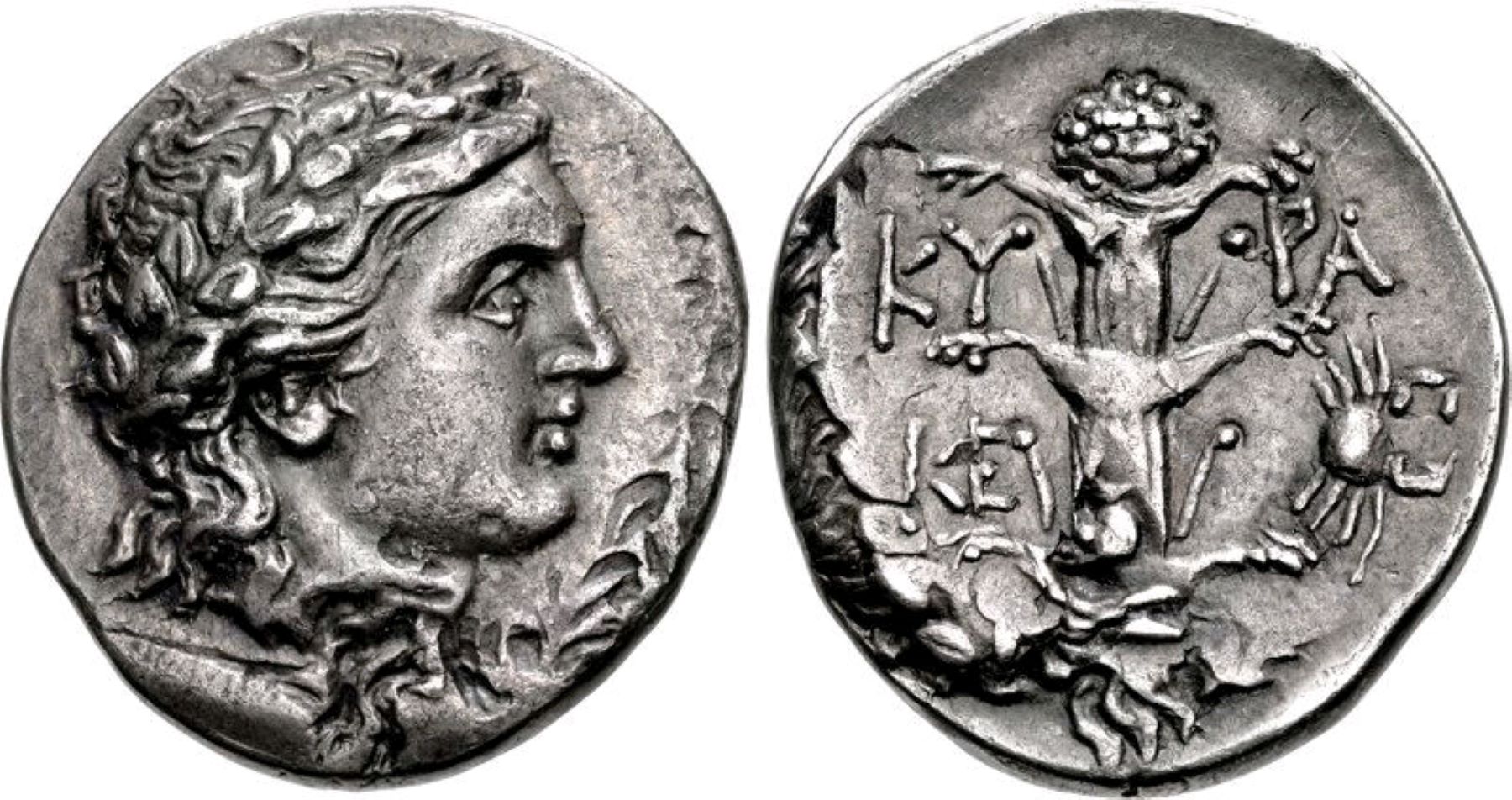

El silfio fue, además, objeto de un comercio internacional de gran escala. Cirene convirtió esta planta en el eje de su economía durante seis siglos hasta el punto de representarla en sus monedas como símbolo de riqueza y prosperidad. Su popularidad, sumada a las propiedades que se le atribuían, entre las que se contaban su potencia contraceptiva y afrodisíaca, pudo contribuir a que se sobreexplotase. La tradición afirma que la recolección masiva del silfio y el pastoreo intensivo en las zonas de cultivo acabaron por extinguirlo.

El hallazgo en Anatolia

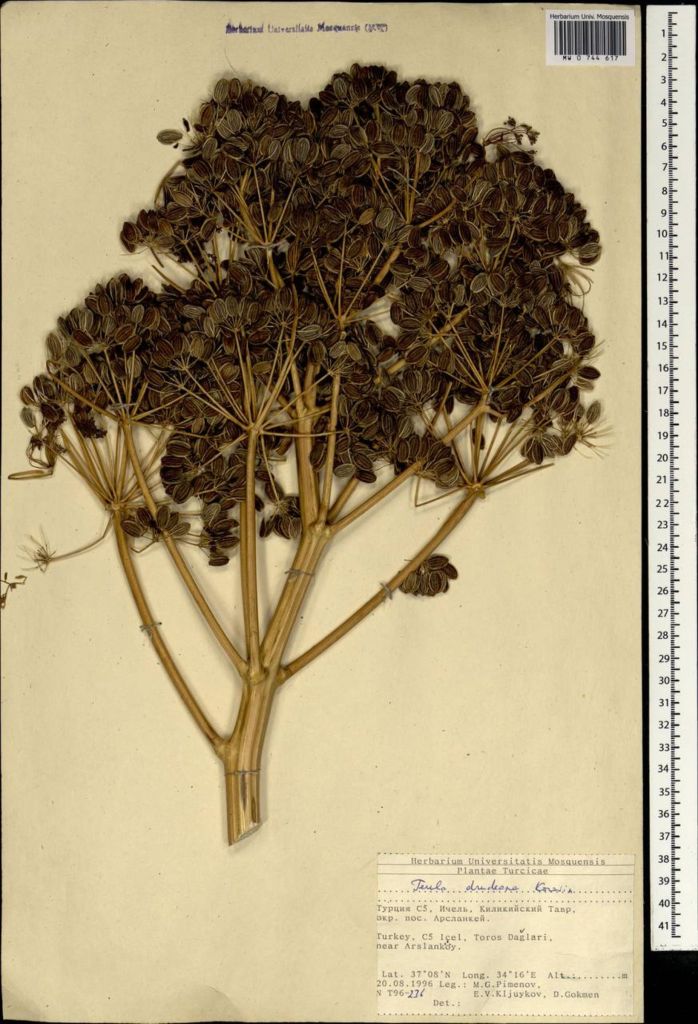

El nuevo capítulo de esta historia comienza en Anatolia central, en la región de Capadocia, donde el botánico alemán Walter E. Siehe recolectó, en 1909, ejemplares de una especie de Ferula. Décadas más tarde, en 1930, el ruso Korovin identificó esos especímenes como una planta nueva, a la que dio el nombre de Ferula drudeana. Durante mucho tiempo, esta planta permaneció en un discreto segundo plano en la taxonomía botánica, sin que se la asociara a la leyenda del silfio.

Fue en 1983 cuando Mahmut Miski redescubrió la especie cerca del monte Hasan Dağı. Tras un nuevo análisis en 2019, el equipo de Estambul inició un estudio exhaustivo y la comparación entre las descripciones antiguas y las características de la F. drudeana arrojó coincidencias sorprendentes.

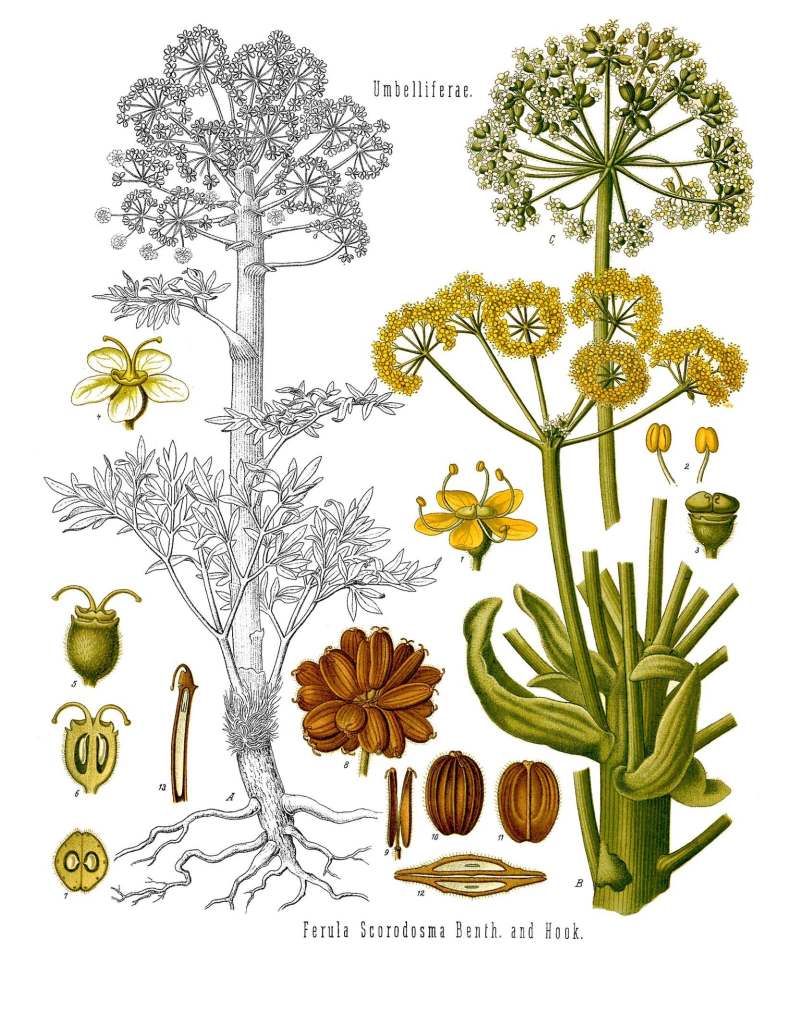

Evidencias morfológicas de la planta

Uno de los rasgos más distintivos del silfio, rsegún se observa en las representaciones de las monedas de Cirene, es la disposición opuesta de sus ramas florales, un rasgo muy poco común entre las especies de Ferula. La F. drudeana, sin embargo, muestra precisamente esta disposición opuesta en sus inflorescencias, algo que reforzó la hipótesis de los investigadores.

Por otro lado, Teofrasto describió el fruto del silfio como similar a una hoja (phyllon) y representado con forma de corazón en la numismática cirenaica. Los frutos de F. drudeana encajan con esa descripción: sus mericarpos, delgados y papiráceos, se superponen formando la silueta que aparece en las monedas.

Los análisis también constataron que la resina de F. drudeana es muy aromática y de sabor acre, justo como describieron los autores antiguos respecto al silfio. Asimismo, la raíz de la planta turca es gruesa, de corteza oscura y puede superar los 60 centímetros de longitud, tal como relató Teofrasto.

La química y la farmacología de la Ferula drudeana

El equipo de Miski aisló en las raíces de F. drudeana cerca de treinta compuestos secundarios, en su mayoría sesquiterpenos y cumarinas. Muchos de ellos coinciden con las sustancias bioactivas de plantas empleadas en medicina tradicional, como el acoro, el romero o la salvia. Los compuestos identificados poseen propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, cardioprotectoras y potencialmente afrodisíacas, lo que encaja con los usos terapéuticos atribuidos al silfio en la antigüedad.

Resulta de particular relevancia la ausencia en la F. drudeana de sustancias altamente tóxicas como las α- y β-asaronas, presentes en otras especies medicinales. Esto convierte a la planta en una fuente segura de metabolitos con potencial farmacológico. Algunos ensayos recientes parecen haber confirmado los efectos afrodisíacos de sus extractos, lo que recuerda la fama del silfio como estimulante y regulador menstrual.

Conservación y cultivo

La F. drudeana sobrevive en apenas tres poblaciones aisladas de Anatolia, vinculadas a antiguas aldeas griegas y protegidas por muros de piedra que las resguardan del ganado. Es, por tanto, una especie en grave riesgo de desaparición.

Consciente de ello, Miski inició un programa de conservación. Mediante técnicas modernas de germinación en frío, logró obtener plántulas que, posteriormente, se reintrodujeron en su hábitat natural por los propios campesinos locales. Se constató que la especie presenta un crecimiento extremadamente lento y un comportamiento monocárpico: necesita cerca de una década para alcanzar la madurez, florecer y morir. Este ciclo vital tan prolongado ayuda a entender por qué la sobreexplotación en Cirene pudo arrasar en poco tiempo con las poblaciones silvestres.

Una relectura de la extinción del silfio

El estudio de Mahmut Miski invita a reconsiderar la narrativa clásica sobre la extinción del silfio. Aunque desaparido en el área de Cirenaica, no puede descartarse que sobreviviera en otras regiones del Mediterráneo oriental, donde habría podido pasar desapercibido hasta tiempos recientes. Los propios testimonios tardíos, como las cartas de Sinesio de Cirene en el siglo V, sugieren que todavía se conocía y se consumía en esa época. Es más: en los análisis de cálculos dentales de una necrópolis romana cerca de Roma, se identificaron compuestos sesquiterpénicos coincidentes con los presentes en F. drudeana, lo que podría reflejar el consumo de silfio o preparados afines en la dieta romana tardía.

Aunque la investigación de Miski no prueba de forma definitiva que la Ferula drudeana corresponda con el legendario silfio, sí que aporta una batería de evidencias morfológicas, químicas y farmacológicas que encajan de manera llamativa con las fuentes clásicas. De confirmarse, estaríamos ante uno de los hallazgos botánicos más extraordinarios de nuestro tiempo: la supervivencia de una especie considerada extinta desde hace casi dos milenios.

Referencias

- Miski, Mahmut. 2021. “Next Chapter in the Legend of Silphion: Preliminary Morphological, Chemical, Biological and Pharmacological Evaluations, Initial Conservation Studies, and Reassessment of the Regional Extinction Event”. Plants, 10.1: 102. DOI: https://doi.org/10.3390/plants10010102

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: