La historia, a veces, se escribe en lugares inesperados. Esta vez, no fue en un archivo ni en una excavación arqueológica, sino en un sótano polvoriento, bajo unos antiguos invernaderos de la Universidad de Copenhague. Allí, en el interior de una caja de mudanza olvidada, dos botellas de vidrio que databan de la década de 1890 guardaban un contenido tan cotidiano como revolucionario: un polvo blanco que resultó ser un cultivo bacteriano, el mismo que se utilizaba para producir mantequilla en la Dinamarca de hace más de un siglo.

A simple vista, podría parecer un hallazgo menor. Pero tras una exhaustiva investigación publicada recientemente en la International Dairy Journal, este descubrimiento ha revelado secretos insospechados sobre la microbiología, la alimentación y la historia industrial del país escandinavo. Gracias a técnicas modernas de secuenciación de ADN, los investigadores no solo han conseguido identificar las bacterias originales utilizadas para fermentar productos lácteos, sino que también han destapado un panorama fascinante sobre las prácticas de higiene de la época y los inicios de la estandarización alimentaria.

Una Dinamarca pionera en la biotecnología alimentaria

En el siglo XIX, Dinamarca se enfrentaba a un reto mayúsculo: mantener la calidad de su mantequilla en un contexto de creciente exportación hacia el mercado británico. La demanda inglesa exigía productos con sabor uniforme, buena conservación y sin riesgos sanitarios. Fue entonces cuando entraron en juego dos innovaciones clave, la pasteurización y el uso industrial de cultivos bacterianos.

Este modelo industrial implicaba un cambio radical respecto a las prácticas tradicionales. Hasta entonces, cada granja elaboraba mantequilla de forma artesanal, muchas veces con leche fermentada de forma espontánea cerca del calor de la cocina. El resultado era un producto con gran variabilidad de sabor, textura y seguridad alimentaria. La solución fue sencilla en apariencia, pero revolucionaria en su efecto: pasteurizar la leche para eliminar bacterias indeseadas, y luego añadir de forma controlada cultivos bacterianos que aportaran acidez, aroma y durabilidad.

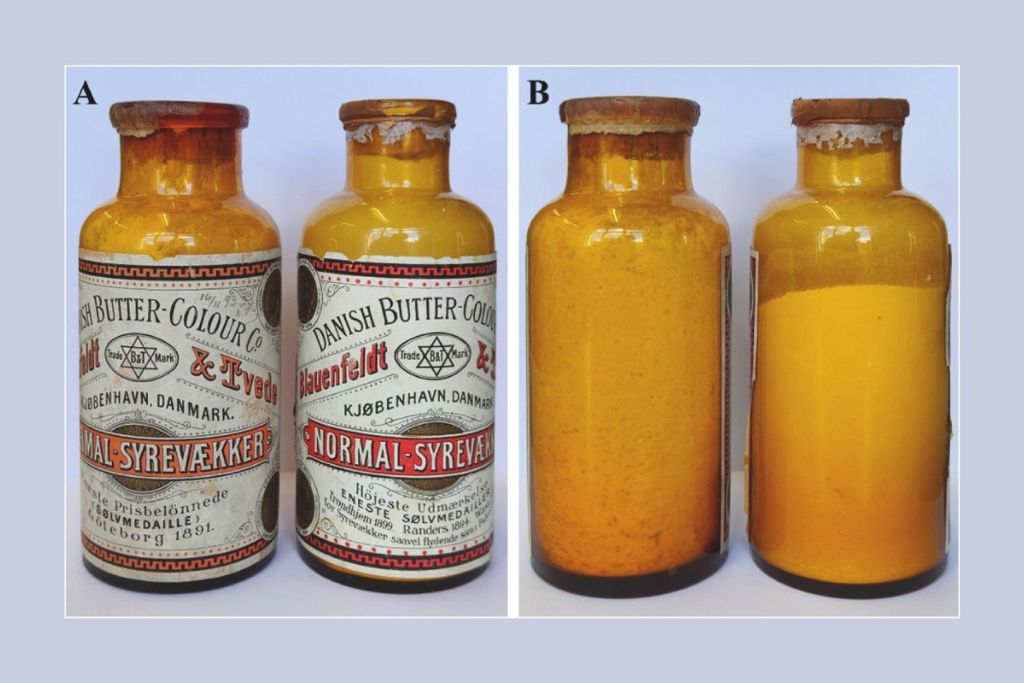

Y justo ahí, en el corazón de esa revolución alimentaria, se encuentran las botellas descubiertas en Frederiksberg. Fabricadas por la empresa Blauenfeldt & Tvede, identificada como “The Danish Butter Color Co.”, estos frascos contenían el tipo de cultivo bacteriano que permitió a Dinamarca convertirse en un referente mundial de la mantequilla estandarizada.

Un relicario microbiológico intacto

Más de 130 años después, nadie esperaba que aquellos cultivos aún guardaran información genética útil. Sin embargo, tras aplicar técnicas de secuenciación con tecnología Nanopore y un enfoque bioinformático avanzado, los investigadores lograron extraer fragmentos de ADN con una calidad suficiente para analizar su composición.

Lo más notable fue la presencia de Lactococcus cremoris, una bacteria láctica aún utilizada hoy en día para acidificar la leche en la producción de quesos y mantequillas. Pero lo verdaderamente sorprendente fue encontrar que este microbio ancestral ya contenía genes especializados para el metabolismo láctico, la degradación de caseína y la producción de compuestos aromáticos como el diacetilo, responsable del característico aroma a mantequilla fresca.

Es decir, las bacterias utilizadas por la industria danesa en 1893 ya estaban genéticamente adaptadas para cumplir con los objetivos organolépticos que hoy seguimos valorando. Sin modificar genéticamente nada, sin aditivos artificiales ni sofisticación tecnológica moderna, aquellas cepas ya eran expertas en crear sabor.

El otro lado del descubrimiento: la higiene del pasado

Pero no todo en las botellas era digno de celebración. Junto con los restos de L. cremoris, el equipo identificó una gran cantidad de Cutibacterium acnes, una bacteria común de la piel humana asociada con el acné. También se encontraron trazas de Staphylococcus aureus y Vibrio furnissii, ambos patógenos potenciales. Aunque no necesariamente presentes en el producto final consumido hace 130 años, su detección en las botellas sugiere una realidad incómoda: la higiene en las instalaciones de producción era, por decirlo suavemente, rudimentaria.

Este hallazgo no debe verse como una condena a la industria del pasado, sino como un testimonio de los desafíos que enfrentaban las primeras formas de biotecnología alimentaria. En una época sin protocolos sanitarios rigurosos ni normativas europeas, el simple hecho de pasteurizar la leche ya era un salto adelante. Sin embargo, estas bacterias contaminantes –más resistentes y capaces de sobrevivir durante décadas– han quedado como prueba silenciosa de un tiempo en el que la microbiología era aún una ciencia emergente.

Un espejo entre pasado y presente

El estudio liderado por la Universidad de Copenhague no es solo una curiosidad científica. Representa un puente entre el presente y el pasado de la industria alimentaria, mostrando hasta qué punto la estandarización moderna de alimentos tiene raíces profundas en la historia. La colaboración entre microbiólogos, antropólogos e historiadores demuestra que la ciencia y la historia pueden, y deben, caminar juntas para comprender la evolución cultural de algo tan cotidiano como un trozo de mantequilla.

Además, el descubrimiento arroja luz sobre cómo Dinamarca, a finales del siglo XIX, consolidó su reputación como país exportador de alimentos de calidad. Empresas pioneras como Blauenfeldt & Tvede o Christian Hansen sentaron las bases de la industria alimentaria danesa moderna, cuyos ecos aún resuenan en la globalización actual.

Las bacterias halladas en el sótano no solo fueron protagonistas del sabor de la mantequilla danesa, sino también del nacimiento de un modelo alimentario reproducible, seguro y científicamente controlado. En ese sentido, no son solo microorganismos del pasado, sino agentes históricos que nos obligan a repensar cómo llegamos hasta aquí.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: