Las oleadas de peste que azotaron Europa durante la Edad Media y Moderna dejaron una huella persistente en la historia occidental. Para combatir los terribles efectos de la enfermedad, las poblaciones recurrieron a una gran variedad de recursos a su alcance. Un reciente estudio publicado por Albert Reixach Sala analiza cómo la Corona de Aragón comenzó a adoptar medidas pragmáticas contra la peste y otras enfermedades contagiosas ya desde mediados del siglo XV. Estas medidas superaron, progresivamente, las respuestas tradicionales basadas solo en lo religioso. En un territorio complejo y diverso, que abarcaba Cataluña, Valencia, Mallorca y Aragón, los gobiernos urbanos empezaron a probar técnicas que anticiparon lo que más tarde sería aplicado de forma sistemática en las ciudades italianas en los siglos XVI y XVII.

Los primeros síntomas de cambio: rituales, prohibiciones morales y control religioso

Durante el siglo XIV y buena parte del XV, las comunidades aragonesas combatieron la peste principalmente mediante recursos religiosos. Así, se organizaron procesiones solemnes, se multiplicaron las oraciones públicas y se buscó el patronazgo de santos específicos para que protegieran cada ciudad. En Girona, por ejemplo, se invocaba a santa Narcisa y en Mallorca, a santa Práxedes.

Hacia 1384, el consejo municipal de Manresa llegó a prohibir las blasfemias, los juegos de azar y otros pecados que se consideraban responsables de la ira divina. En este contexto, la epidemia se entendió como un castigo celestial. Por ello, las respuestas se centraban en la expiación y la moralidad.

Sin embargo, a lo largo del siglo XV comenzaron a percibirse señales de un cambio paulatino. Aunque las ceremonias religiosas continuaron practicándose, las autoridades empezaron a experimentar con medidas más concretas y pragmáticas de gestión del riesgo. Esta transformación, lenta, pero significativa, supuso una auténtica novedad en la tradición medieval de la Corona de Aragón.

Vigilancia de la mortalidad y control del movimiento de personas

Una de las primeras innovaciones documentadas fue la creación de sistemas de registro de las defunciones. En Barcelona, a partir de la década de 1420 se nombró a un clérigo y, más tarde, a un cirujano para que llevara la cuenta diaria de los fallecimientos en cada parroquia. Este seguimiento permitía detectar con rapidez los indicios de un brote y medir su gravedad. Tal procedimiento supuso un cambio crucial, pues, por primera vez, la ciudad recopilaba datos objetivos para decidir sus actuaciones sanitarias.

Al mismo tiempo, los municipios comenzaron a establecer controles sobre la movilidad de las personas. Terrassa, en 1420, y Cervera, en 1429, prohibieron la entrada de viajeros procedentes de localidades infectadas. Se prestó especial atención a los hosteleros, a quienes se ordenó no dar alojamiento a forasteros enfermos.

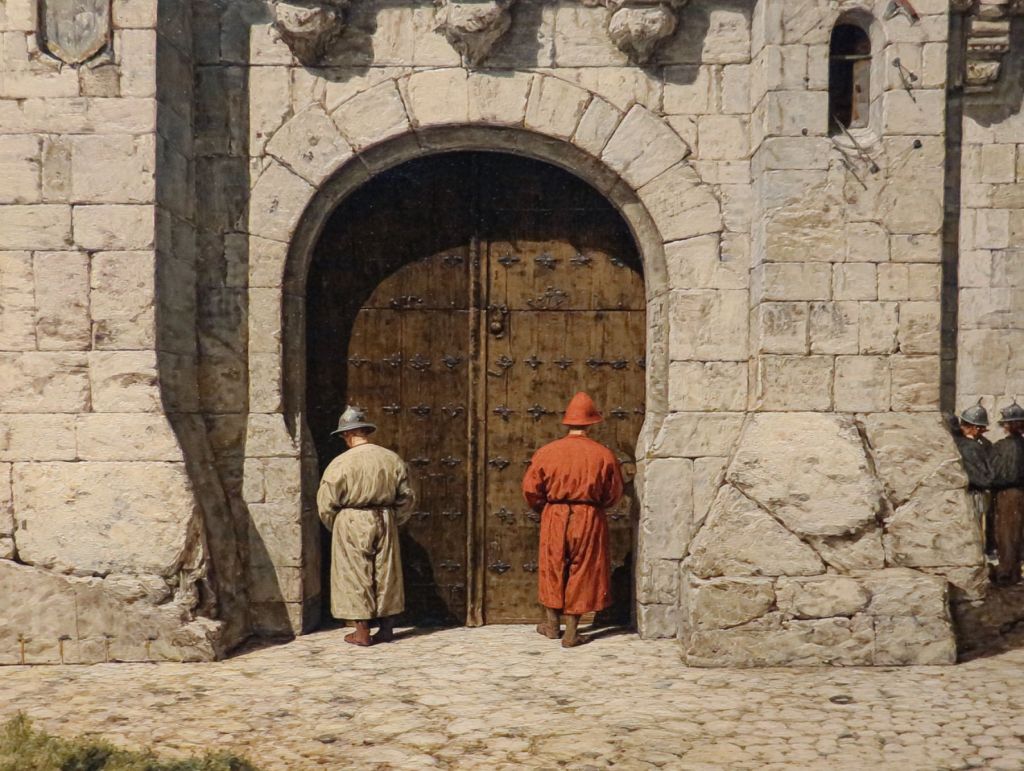

El temor al contagio impulsó también la clausura de murallas urbanas, una medida que restringía la circulación tanto de los extranjeros como de los vecinos, y que tuvo consecuencias económicas y sociales de gran calado. El aislamiento físico empezaba a ser considerado un instrumento legítimo para frenar la propagación de la peste.

Un elemento clave en todo ello fue la capacidad institucional de los municipios. Los consejos urbanos demostraron una notable flexibilidad para ensayar soluciones inéditas en sus territorios. Sin embargo, estas medidas no siempre se aplicaron de forma uniforme ni coherente. En muchos casos, se trataba de respuestas parciales y reactivas, que dependían de la gravedad del brote o de las posibilidades económicas de cada ciudad.

El mar como frontera sanitaria

Puesto que la Corona de Aragón contaba con territorios insulares y costeros, tuvo que afrontar la posibilidad de que la peste también llegase por mar. Mallorca, ya en 1414, expulsaba a quienes se creía portadores de la enfermedad, mientras que, en 1458, Barcelona prohibió la llegada de barcos desde la isla y ordenó la expulsión de los mallorquines, en un contexto en el que se entremezclaban el temor al contagio y tensiones políticas.

Estas medidas muestran cómo los puertos se convirtieron en auténticas fronteras sanitarias, vigiladas con severidad para impedir la entrada del mal por vía marítima. En Sóller, hacia 1467, se llegó a reforzar los controles terrestres mediante guardias que custodiaban los accesos al valle, lo que refleja hasta qué punto la geografía condicionaba las respuestas públicas.

Cuarentenas y primeras instituciones sanitarias

A finales del siglo XV y principios del XVI, algunas ciudades aplicaron medidas que se asemejaban a la cuarentena. En 1501, Cervera construyó barracas provisionales donde los habitantes que regresaban a la villa debían pasar un periodo de confinamiento preventivo. Los jurados de Valencia, en 1509, alquilaron una casa de campo cerca del puerto para destinarla al aislamiento de los recién llegados. Aunque estos confinamientos no siempre respetaban los cuarenta días, su aplicación muestra la creciente convicción de que separar a los posibles contagiados era fundamental para proteger a la comunidad.

Mientras tanto en Mallorca, ya en 1476, se había organizado una especie de junta de sanidad bajo la dirección de un médico. Sus estatutos regulaban quién podía ejercer la medicina, prohibían la práctica sin licencia, supervisaban el trabajo de los enterradores y vigilaban la labor de los notarios que redactaban testamentos en casos de enfermedad.

Estas disposiciones, que combinaban la prevención con el control profesional y la regulación administrativa, anticipaban organismos más complejos que surgirían en siglos posteriores. También se recurrió a medidas complementarias, como encender hogueras frente a las casas de los enfermos para purificar el aire. Todas estas estrategias reforzuezan la idea de que la lucha contra la peste debía organizarse en torno a prácticas concretas y verificables, más allá de los rezos y las plegarias.

El papel del saber médico

Pese a la importancia de estas iniciativas, resulta significativo que el saber médico universitario apenas aparezca integrado en ellas. La mayor parte de las decisiones se tomaban basándose en la experiencia práctica, en la observación de los síntomas y en las necesidades inmediatas de la población. Las ciudades gestionaban la peste con instrumentos administrativos propios, más que siguiendo recetas dictadas por el saber académico, lo que demuestra la distancia entre la medicina erudita y la realidad municipal. Aunque la consolidación de las juntas de sanidad y la regulación de la práctica médica marcaron un paso hacia la institucionalización, en este momento histórico aún no existía una plena coordinación entre médicos y gobiernos.

Un campo de experimentación

En conjunto, el estudio de Reixach Sala revela que la Corona de Aragón emprendió, desde mediados del siglo XV, un proceso de innovación gradual en la gestión de la peste. Sin abandonar las ceremonias religiosas, los municipios empezaron a vigilar la mortalidad, a cerrar murallas, a establecer controles en puertos y caminos, a ensayar confinamientos preventivos y a organizar juntas de sanidad. Estas medidas, a menudo limitadas e irregulares, demuestran no obstante una conciencia cada vez mayor de las consecuencias del contagio y la necesidad de actuar de manera colectiva.

Referencias

- Reixach Sala, Albert. 2024. “The beginning of the fight against the plague in the 15th-century Crown of Aragon”. Ibero-Medievistik. DOI: https://doi.org/10.58079/11sis

- Reixach Sala, Albert. 2025. “Reixach Sala, A. (2025). “Fighting the plague in the Crown of Aragon (mid-fourteenth to early sixteenth centuries)”. Journal of Medieval Iberian Studies, 17(2): 271–291.DOI: https://doi.org/10.1080/17546559.2024.2422034

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: