La cultura de El Argar se desarrolló en el sudeste de la península ibérica entre el 2250 y el 1550 a. C., aproximadamente. Reconocida por su sofisticación social y tecnológica, uno de los pilares de su desarrollo fue la metalurgia, sobre todo en lo relativo a la producción de objetos de cobre arsenical, plata y oro, muchos de los cuales se hallaron en contextos funerarios. Hasta fechas recientes, los estudios al respecto se habían centrado en el análisis de los productos finales, mientras que el conocimiento sobre las técnicas de producción se había dejado en un segundo plano. Una investigación pionera realizada con materiales del yacimiento de Laderas del Castillo (Callosa de Segura, Alicante) ha logrado reconstruir, por primera vez y de forma casi completa, el proceso metalúrgico de las comunidades argáricas.

El yacimiento de Laderas del Castillo: un enclave esencial en la cultura argárica

El asentamiento de Laderas del Castillo se sitúa en uno de los promontorios de la sierra de Callosa, al sur de Alicante. Las excavaciones más recientes, iniciadas en 2012 y desarrolladas a lo largo de varias campañas, han revelado una ocupación intensa desde finales de la Edad del cobre hasta el colapso del sistema argárico. El patrón arquitectónico —caracterizado por viviendas rectangulares en terrazas escalonadas, con tumbas situadas en el interior— responde al modelo típico argárico.

Las tres fases identificadas en el sitio —que abarcan desde el 2300 hasta el 1550 a. C.— evidencian una evolución arquitectónica constante. Los restos metalúrgicos se concentran en las fases I y II (2150–1800 a. C.), mientras que, en la fase III, no se han hallado evidencias de producción metalúrgica, en parte debido a los procesos erosivos de los niveles más recientes.

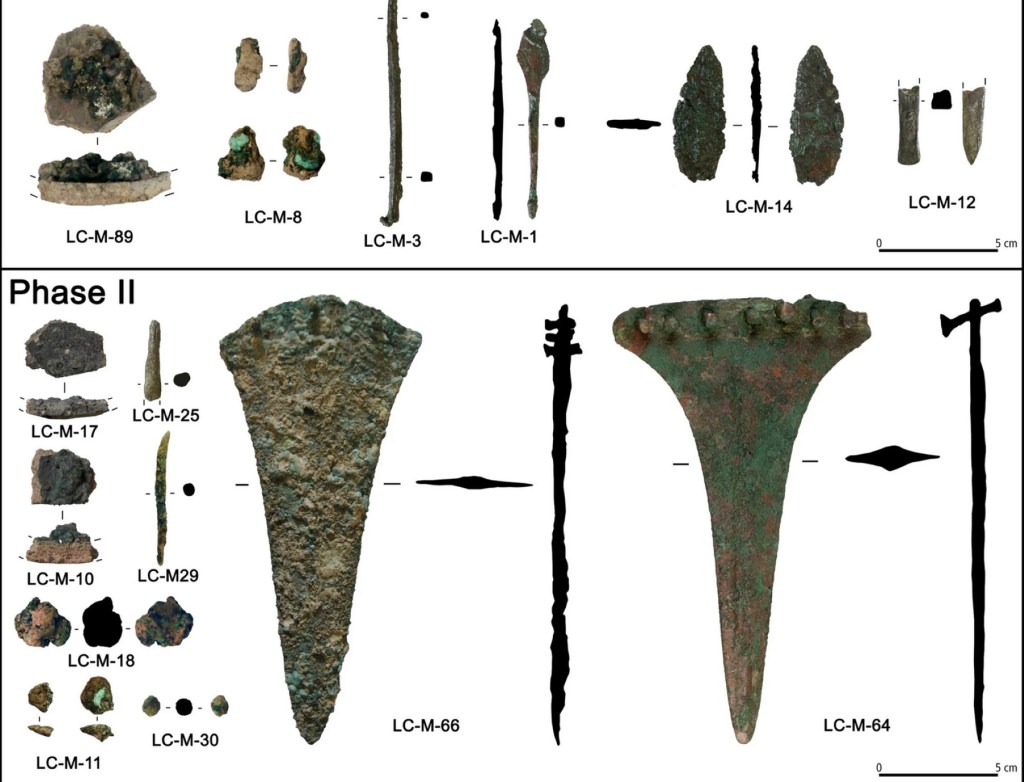

Durante las campañas recientes en el yacimiento, se han documentado más de 25 elementos directamente relacionados con la producción metalúrgica. Así, se han identificado desde restos de escoria y crisoles hasta fragmentos de cobre en proceso de refundición. A ello se suman objetos metálicos como alabardas, cuchillos, puntas de flecha, punzones y moldes de arenisca.

Lo novedoso de este yacimiento radica en que permite seguir el proceso completo de la cadena operativa metalúrgica, desde la fusión hasta la fabricación de objetos. Tal riqueza y variedad de materiales resulta excepcional en el registro arqueológico de la Edad del bronce peninsular.

El análisis microestructural de escorias y crisoles, realizado con microscopía electrónica (SEM-EDS), ha revelado una sorprendente continuidad tecnológica con respecto a la Edad del cobre. Así, el equipo investigador ha podido verificar que la fundición se realizaba en recipientes de cerámica común —es decir, no especializados— fabricados con arcillas locales ricas en cal y cuarzo. Aunque esto reducía su estabilidad térmica, bastaba para alcanzar las temperaturas necesarias para fundir el cobre.

Los crisoles presentaban capas de escoria de hasta 5 mm de espesor, adheridas al interior, con evidencias claras de reacción entre la pasta cerámica y los restos fundidos. En ellos, se identificaron elementos minerales como la magnetita, la delafosita, el cobre oxidado (CuO) y los sulfuros secundarios, lo que refleja condiciones atmosféricas variables durante la fundición.

La mayoría de los objetos analizados están fabricados con cobre arsenical, con un contenido medio de 2,7 % de arsénico, aunque algunos superan el 5 %. El único objeto claramente fabricado con bronce estañífero es un hacha con 5,7 % de estaño, fechada en la fase III. Esta pieza podría señalar un cambio en las fuentes de aprovisionamiento o en las técnicas de aleación en las fases finales de El Argar.

El uso del cobre arsenical deriva de la fundición directa de minerales complejos, sin adición de arsénico externo ni procesos de aleación controlada. Esta evidencia, por tanto, coincide con los patrones documentados en otras zonas del sureste peninsular. En algunos casos, se ha detectado azufre y mercurio en el metal, lo que sugiere la explotación de minerales con sulfuros secundarios, como la fayalita o la covelina, algo poco común, pero atestiguado en la península.

Procedencia del mineral: una prueba de movilidad y redes de intercambio

Mediante los análisis de isótopos de plomo, los investigadores han podido determinar la procedencia de los minerales empleados en Laderas del Castillo. Resulta sorprendente que los recursos más cercanos al asentamiento se ignoraron de forma sistemática en favor de las minas situadas a gran distancia. Así, los minerales usados procedían de minas como las de Linares (a 300 km), la Almagrera (a 140 km) o el interior de las cordilleras Béticas (a 200 km).

Esta elección no parece responder solo a la calidad del mineral, sino a la existencia de redes de control económico más amplias dentro del sistema argárico. Laderas del Castillo participaba de forma activa en las complejas redes de intercambio del sudeste peninsular, lo que implicaba el transporte de mineral (o incluso de objetos ya manufacturados) a través de las rutas terrestres y, posiblemente, también fluviales. La distribución isotópica de los objetos sugiere la existencia de, al menos, tres fuentes mineras distintas empleadas de manera simultánea.

Un modelo productivo descentralizado, pero técnicamente homogéneo

A diferencia de otros yacimientos como Peñalosa, donde se documenta una producción metalúrgica centralizada en torno a la mina, Laderas del Castillo evidencia un modelo descentralizado. La metalurgia se practicaba en contextos domésticos, lo que sugiere que parte de la producción se integraba dentro de las actividades cotidianas de las unidades familiares.

No obstante, las similitudes tecnológicas en los procedimientos, el tipo de crisoles y la composición de las aleaciones, indican una tradición metalúrgica compartida entre los distintos núcleos de población. Esta homogeneidad técnica refuerza la hipótesis de una identidad cultural común entre las comunidades argáricas.

Un antes y un después en la arqueología del Bronce peninsular

El estudio arqueometalúrgico del yacimiento de Laderas del Castillo constituye una aportación fundamental para la comprensión de la tecnología de El Argar. Por primera vez, se ha podido reconstruir casi de manera íntegra, desde la fundición de minerales complejos hasta la elaboración de armas y herramientas, el proceso de producción metalúrgica en un asentamiento peninsular del Bronce Antiguo.

Los análisis de isótopos de plomo han permitido demostrar que la metalurgia argárica dependía de una red de intercambio interregional compleja y jerarquizada, que articulaba la circulación de recursos desde minas lejanas hasta los asentamientos. La continuidad tecnológica con las tradiciones calcolíticas y la ausencia de hornos especializados indican que, pese a la sofisticación social alcanzada por El Argar, la innovación metalúrgica se desarrolló sobre la base de prácticas antiguas, adaptadas a un nuevo sistema económico y territorial.

Referencias

- Escanilla, N., Murillo-Barroso, M., Soriano, E. et al. 2025. “Metallurgical technology and resources mobility in the El Argar culture: An archaeometallurgical study at Laderas del Castillo (Callosa de Segura, Alicante)”. Archaeological and Anthropological Sciences, 17, 3. DOI: https://doi.org/10.1007/s12520-024-02109-y

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: