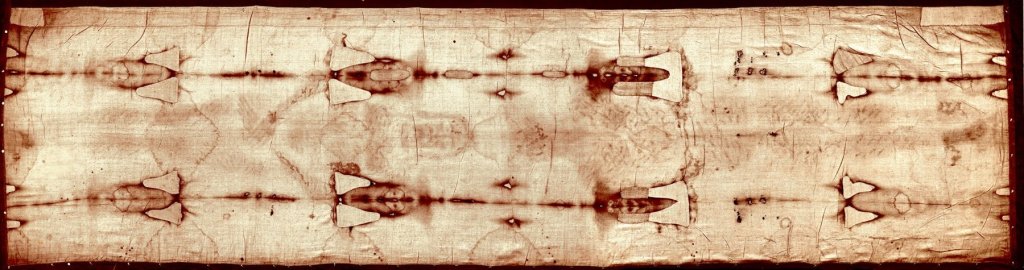

La Sábana Santa de Turín constituye una de las piezas históricas más polémicas del último siglo. Este lienzo de 4,4 m × 1,1 m que muestra, según se afirma, la imagen de Jesucristo, ha suscitado un interés continuo tanto en la comunidad científica como entre el público general. Considerada objeto de devoción por unos y falsa reliquia por otros, la cuestión de su origen no parece que vaya a solventarse por el momento. Con todo, una reciente investigación firmada por Ioannis Karapanagiotis retoma el tema para intentar poner orden en la miríada de hipótesis que se manejan al respecto.

El objeto y su historia documentada

Desde un punto de vista histórico verificable, la aparición del sudario se remonta a mediados del siglo XIV en Francia. El tejido se trasladó a Turín en un momento posterior, ya en el siglo XVI. La primera fotografía en negativo, que Secondo Pia tomó en 1898, consiguió revelar detalles sorprendentes con una precisión inusual, entre ellos, la característica figura humana que ha hecho famosa esta pieza.

El misterio del lienzo: la imagen y las manchas de sangre

La tela muestra el cuerpo y el torso de un hombre adulto con supuestas marcas de crucifixión, como laceraciones y heridas que, según la opinión popular, coincidirían con las descritas en las narraciones evangélicas. Destacan tres elementos forenses fundamentales. En primer lugar, la distribución de las lágrimas sangrantes, que se advierten tanto en la espalda como en el frente, resulta coherente con la física de la flagelación. En segundo lugar, un sangrado desde la muñeca izquierda, más consistente que el palmario, sugiere que un posible clavo pudo haberse colocado en la muñeca y no en la palma. Por último, la ausencia aparente de los pulgares podría explicarse por daños nerviosos durante la crucifixión, algo que, según algunos estudiosos, concuerda con las lesiones típicas de este castigo.

Por otro lado, el lienzo muestra daños derivados del incendio de 1532, así como las reparaciones posteriores a partir de parches triangulares cosidos. También se distinguen manchas de agua en la superficie, que pudieron originarse durante los intentos por apagar el fuego.

Teorías sobre el origen de la imagen

Antes de STURP (1898–1978)

En 1937, Paul Vignon fue uno de los primeros en argumentar que la imagen no podía haber sido pintada, basándose, para ello, en su naturaleza de negativo fotográfico. Planteó la hipótesis de que los vapores de amoniaco, procedentes, quizás. del cuerpo en descomposición, pudieron interactuar con sustancias como el aloe presentes en el tejido. Esto, a decir de Vignon, habría podido generar la imagen en el lienzo.

La investigación STURP

En 1978, el proyecto Shroud of Turin Research Project (STURP) realizó un estudio intensivo de cinco días sobre el sudario a partir del examen de 32 muestras. El equipo concluyó que la imagen se hallaba en la superficie de las fibras y que, por tanto, no había penetrado en las capas internas.

Además, los estudiosos definieron la imagen como superficial, tridimensional y propias de negativo fotográfico, características que no encajan con las técnicas pictóricas conocidas. Aunque encontraron trazas de óxidos de hierro y mercurio, determinaron que estas concentraciones resultaban demasiado bajas como para establecer que la imagen se había pintado sobre el tejido toda la imagen. Se concluyó que su presencia peocedía, quizás, de la contaminación ambiental o el polvo acumulado.

Las hipótesis posteriores

En contraposición, Walter McCrone, microscopista ajeno al núcleo de STURP, defendió la hipótesis pictórica según la cual la figura se elaboró con una mezcla de óxido de hierro y cinabrio (HgS) que empleó colágeno como aglutinante. Con todo, sus afirmaciones fueron rebatidas por los propios miembros del equipo STURP, que no encontraron evidencias suficientes de aplicación sistemática de pigmentos.

Tras el proyecto STURP, surgieron otras teorías más innovadoras sobre la formación de la imagen. Algunas propuestas apuntan a reacciones de tipo Maillard, en las que los compuestos de aminas y azúcares en el lino podrían haber causado la coloración marrón visible. Otras sugieren fenómenos físicos como la radiación ultravioleta profunda, capaces de modificar solo la superficie más externa de las fibras. También se ha especulado con emisiones de rayos X en condiciones extraordinarias, aunque ninguna de estas teorías ha podido probarse de forma concluyente.

En 2009, el químico italiano Luigi Garlaschelli logró fabricar una réplica utilizando pigmentos, calor y tratamientos ácidos. La réplica reproducía algunas propiedades de la sábana original, como la imagen superficial, la inversión tonal y el aspecto tridimensional. No obstante, ninguna de las réplicas creadas hasta hoy reproduce todas y cada una de las características únicas del original.

Datación radiocarbónica de la Síndone

Entre 1988 y 1989, se llevó a cabo la datación por radiocarbono del Sudario de turín mediante AMS en tres laboratorios (Arizona, Oxford y Zúrich). Se tomó una única muestra de una esquina del lienzo que se dividió entre los laboratorios implicados. Los resultados resultaronunánimes: el lino data del periodo 1260–1390 d.C., con un 95 % de fiabilidad estadística. Este dato refuerza la idea de una creación medieval del sudario, en coincidencia con el auge del mercado de las reliquias.

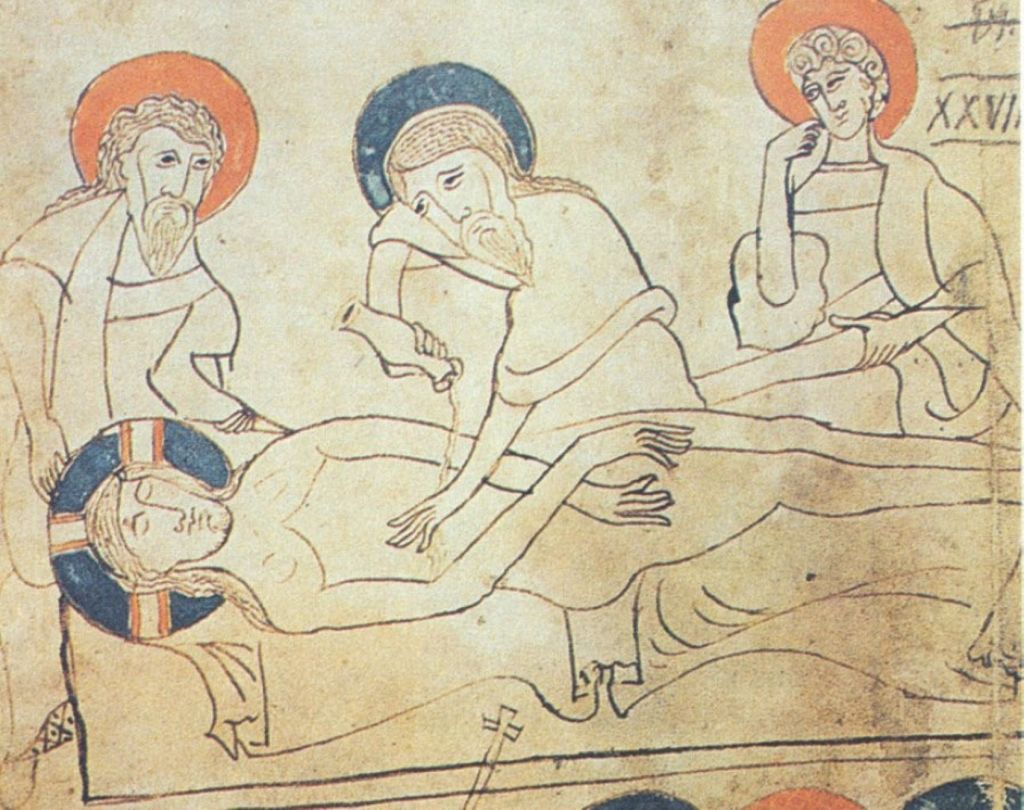

Sin embargo, estas conclusiones no han cerrado el debate. Diversos estudiosos han señalado que la muestra pudo proceder de una zona contaminada o reparada tras el incendio de 1532, lo que distorsionaría la lectura del C-14. Además, se han identificado granos de polen y partículas microscópicas originarias de Anatolia, el Levante y Mesopotamia, lo que algunos consideran indicios de una historia más antigua y compleja. También se ha invocado la existencia de una imagen en el Códice Pray (ca. 1195) como posible inspiración de la Síndone. Este manuscrito medieval contiene una representación del sudario que presente similitudes con la Sábana Santa de Turín.

Más recientemente, técnicas como la espectroscopía infrarroja (FTIR), los análisis de dispersión de rayos X a bajo ángulo (WAXS) y los estudios mecánicos han arrojado dataciones compatibles con el siglo I d.C. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones ha logrado desbancar de forma contundente la datación por radiocarbono realizada en 1988, que sigue siendo el pilar principal sobre el que se sustenta la hipótesis medieval.

La ciencia, la fe y los límites del conocimiento

El estudio de Karapanagiotis remarca que aceptar la autenticidad del sudario implica una tensión entre la fe en un milagro y el método científico. La ciencia solo puede analizar fenómenos reproducibles, no eventos únicos de naturaleza supuestamente sobrenatural. A su vez, los evangelios no mencionan un sudario de estas carcaterísticas que se hubiese conservado tras la resurrección ni tampoco existe evidencia documental directa de la veneración de la Síndone antes del siglo XIV.

Algunas teorías sugieren que la Sábana Santa pudo haberse mantenido en secreto debido a su alto valor ritual o por miedo a persecuciones religiosas en los primeros siglos del cristianismo. Con todo, la datación radiocarbónica sigue siendo el argumento científico más sólido en favor de una fabricación medieval. Para reabrir la cuestión con rigor, sería necesario realizar un nuevo muestreo, con protocolos multidisciplinarios y técnicas avanzadas y transparentes que permitiesen validar o refutar definitivamente la autenticidad del sudario.

Referencias

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: