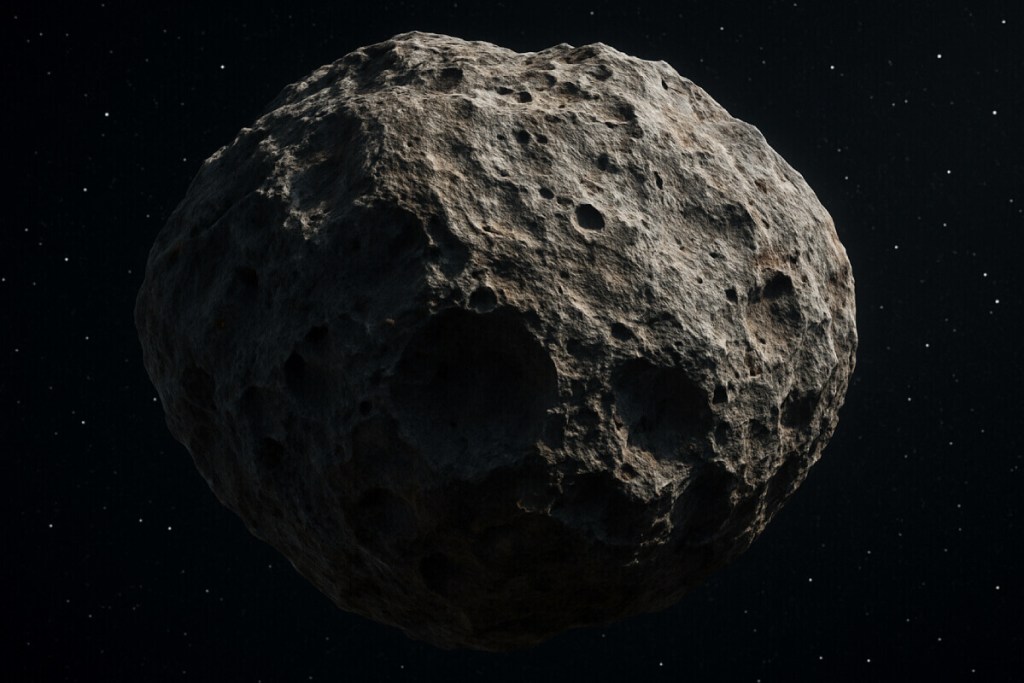

En pleno final del milenio, Armageddon irrumpió en los cines como una advertencia cargada en efectos especiales: un asteroide gigantesco avanza hacia la Tierra y amenaza con borrar la civilización de un plumazo. Pero más allá de la pirotecnia y las perforadoras espaciales, la película sintonizó con un estado emocional global marcado por el miedo.

Era 1998 y el mundo temía lo que venía. Se hablaba del efecto 2000, de virus informáticos, de recesiones inminentes y del calentamiento global como una amenaza emergente. En ese caldo de cultivo, un asteroide letal era la metáfora perfecta del desastre inesperado que podría venir de cualquier parte… incluso del cielo.

La fuerza de Armageddon no está solo en su cataclismo espacial, sino en cómo articula una ansiedad existencial colectiva. El filme plantea una amenaza externa que no se puede negociar ni controlar con diplomacia ni armas: un cuerpo celeste mudo, indiferente, pero letal.

Este tipo de narrativas conecta con una tradición apocalíptica que se reaviva en momentos de incertidumbre histórica. En los años 90, aunque la economía global crecía y las democracias se expandían, también surgían preguntas inquietantes: ¿qué vendrá después? ¿Qué pasa si todo se detiene de golpe? El asteroide encarna ese temor: la posibilidad de que, por muy avanzados que seamos, la fragilidad humana ante lo desconocido siga intacta.

Además, el éxito de Armageddon coincidió con un auge de producciones catastrofistas como Deep Impact o El día de la independencia, todas ellas centradas en eventos de escala planetaria. Estos relatos no solo vendían entradas: reflejaban una necesidad de procesar el temor a un futuro incontrolable.

Y si bien el enemigo era el espacio exterior, el eco era interno: la película convierte en espectáculo lo que muchos temían en voz baja. En ese sentido, el meteorito funciona como una pantalla simbólica sobre la que se proyectan todos los temores de una sociedad que miraba al año 2000 con una mezcla de euforia tecnológica… y pánico existencial.

Bruce Willis y el arquetipo del héroe sacrificado

En Armageddon, Bruce Willis encarna a Harry Stamper, un perforador de petróleo con el rostro curtido y el corazón escondido bajo capas de brusquedad, que termina convirtiéndose en el último recurso de la humanidad frente a la aniquilación total. No es astronauta ni científico: es un hombre común, un trabajador de acción que, pese a sus defectos, representa los valores tradicionales del coraje, la responsabilidad y el sacrificio.

En una época donde los héroes comenzaban a complicarse psicológicamente en el cine, Stamper rescató el arquetipo clásico del padre protector y lo llevó hasta el espacio.

Lo que emociona no es solo el acto final —su sacrificio heroico al quedarse en el asteroide para detonarlo—, sino la forma en que se encarna una idea ancestral: morir para que los demás vivan. A través de su decisión, la película toca una fibra colectiva que va más allá del guion: el deseo de redención a través del amor, en este caso, por su hija, por su equipo, por el planeta entero.

Además, la escena culminante —esa llamada desgarradora en la que se despide de su hija Grace, interpretada por Liv Tyler— funciona como una explosión emocional cuidadosamente diseñada para que el espectador no solo admire al héroe, sino que lo llore. Bruce Willis logra que Stamper no sea solo un salvador, sino también un símbolo de humanidad cruda y vulnerable, tan alejado de la perfección como cercano a lo que cualquiera querría ser en un momento decisivo.

Por eso, su final no solo salva a la Tierra, sino que lo inmortaliza en la memoria colectiva.

Entre la lágrima y la explosión: la fórmula Bay

En Armageddon, Michael Bay desplegó su arsenal estilístico como un director que no cree en los frenos ni en los silencios. Cada plano vibra, cada explosión retumba y cada emoción se lleva al límite. Pero lo que distingue a esta cinta dentro de su filmografía no es solo la pirotecnia visual, sino la forma en que mezcla acción desbocada con melodrama sin pudor.

En medio del caos espacial y los fragmentos de asteroide, Bay se permite detenerse en los ojos llorosos de Liv Tyler o en los abrazos apretados de despedida. Es un cóctel de lágrima y metralla, y funciona. Lo que sorprende es cómo conviven en armonía —o en tensión, según a quién se le pregunte— la épica nacionalista, el humor de camaradería y una romántica promesa interplanetaria.

Por eso, Armageddon no es una anomalía, sino quizá el ejemplo más puro de la firma del director. Aquí no solo vuela la roca, también el corazón. En este relato desmesurado, el director llevó su fórmula a un punto donde la acción se confunde con el sentimiento, y donde la lágrima tiene tanta importancia como la detonación. Puede que la crítica la vapuleara en su día, pero el público entendió lo esencial: en el cine de Bay, el fin del mundo también puede ser una carta de amor.

Una banda sonora para la eternidad

Pocas canciones brillan con tanta intensidad como “I Don’t Want to Miss a Thing”. Escrita por Diane Warren e interpretada por Aerosmith, la balada se convirtió en mucho más que un acompañamiento musical: fue el latido emocional de Armageddon.

Mientras la cámara sobrevuela los rostros empapados de lágrimas y los últimos abrazos antes del sacrificio, la voz quebrada de Steven Tyler —padre en la vida real de Liv Tyler, protagonista de la cinta— aporta una capa de autenticidad y dolor que ninguna imagen por sí sola podría transmitir. Es una canción que no solo se oye, se siente en el pecho.

La decisión de incluir una balada romántica en un blockbuster apocalíptico pudo parecer arriesgada, pero fue clave para conectar con el gran público. En un verano repleto de efectos especiales y destrucción masiva, Armageddon ofrecía algo más: una historia de amor envuelta en explosiones, con una banda sonora que supo capturar el vértigo de perderlo todo.

“I Don’t Want to Miss a Thing” no solo lideró las listas de éxitos en todo el mundo, sino que convirtió a la película en una experiencia compartida que iba más allá de la pantalla: sonó en bodas, en radios nocturnas, en despedidas. La canción expandió la película hacia el territorio del mito sentimental.

Años después, el tema sigue siendo una especie de cápsula emocional. Basta con escuchar los primeros compases para que se activen los recuerdos de Bruce Willis en la superficie del asteroide, del beso entre Liv Tyler y Ben Affleck, del mundo al borde del abismo. En una película que prometía salvar a la humanidad, la canción terminó salvando la posteridad de la historia, convirtiéndola en algo más que ciencia ficción: en una balada eterna sobre el amor y el sacrificio.

NASA y Hollywood: ciencia a la carta

Cuando Armageddon aterrizó en las salas en 1998, llevó la licencia artística al límite de la estratósfera. Uno de los aspectos más criticados fue la decisión de entrenar a un grupo de perforadores petroleros como astronautas en tan solo 12 días. ¿La razón? Según la producción era más fácil enseñar a un obrero a manejar un transbordador que pedirle a un astronauta que use un taladro.

La crítica no se quedó ahí. Desde la imposibilidad de dividir un asteroide del tamaño de Texas con una bomba nuclear, hasta la idea de que los fragmentos resultantes evitarían milagrosamente el impacto con la Tierra, todo en Armageddon parece diseñado más para el espectáculo que para la verosimilitud científica.

De hecho, la propia NASA utiliza la película en su programa de formación para ingenieros, pidiendo a los alumnos que identifiquen errores científicos: han llegado a encontrar más de 160. Pocas veces una superproducción ha servido como advertencia tan ilustrativa sobre los peligros de sacrificar la ciencia por el drama.

Sin embargo, hay que reconocerle algo al filme: logró que millones de personas miraran hacia el cielo con una mezcla de temor y curiosidad. A su manera, Armageddon despertó el interés por los riesgos reales de impactos cósmicos, empujando a gobiernos e instituciones a tomarse en serio la defensa planetaria. En ese sentido, la ciencia y Hollywood sellaron un pacto de conveniencia: ellos ponían la lógica, Bay ponía el espectáculo.

¿Por qué seguimos viendo Armageddon?

Cada vez que Armageddon reaparece en la programación de un canal o plataforma de streaming, algo nos empuja a quedarnos hasta el final, aunque ya sepamos cómo termina. Quizá sea su mezcla explosiva de drama y espectáculo, o tal vez esa nostalgia de finales de los 90 que aún brilla en su estética desbordada.

Lo cierto es que, a pesar de sus errores científicos y su guion lleno de lugares comunes, la película tiene una honestidad emocional tan desarmante que logra esquivar el ridículo para instalarse en un lugar cálido de la memoria colectiva.

El secreto está en el ritmo narrativo vertiginoso que Bay domina como pocos: apenas hay un respiro entre la amenaza global, las peleas familiares, los chistes de barra de bar y los sacrificios heroicos. Todo sucede a gran velocidad y con un volumen emocional altísimo, como si el filme supiera que no tiene tiempo que perder en sutilezas.

Armageddon no pretende ser realista, ni profundo, ni siquiera coherente; su apuesta es otra: sacudir al espectador, hacerlo reír, llorar y contener el aliento en un mismo plano. Y luego está su capacidad para crear momentos icónicos que trascienden el género. Desde la balada de Aerosmith hasta el adiós de Bruce Willis a su hija, cada escena está calibrada para provocar una reacción.

Quizá eso explique por qué seguimos viéndola: no por lo que cuenta, sino por cómo nos hace sentir. En un tiempo de ironía y cinismo, Armageddon nos recuerda que a veces el exceso, la épica y el sentimentalismo sin filtros siguen funcionando… si se hacen con convicción. Y vaya si esta película lo hace.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: